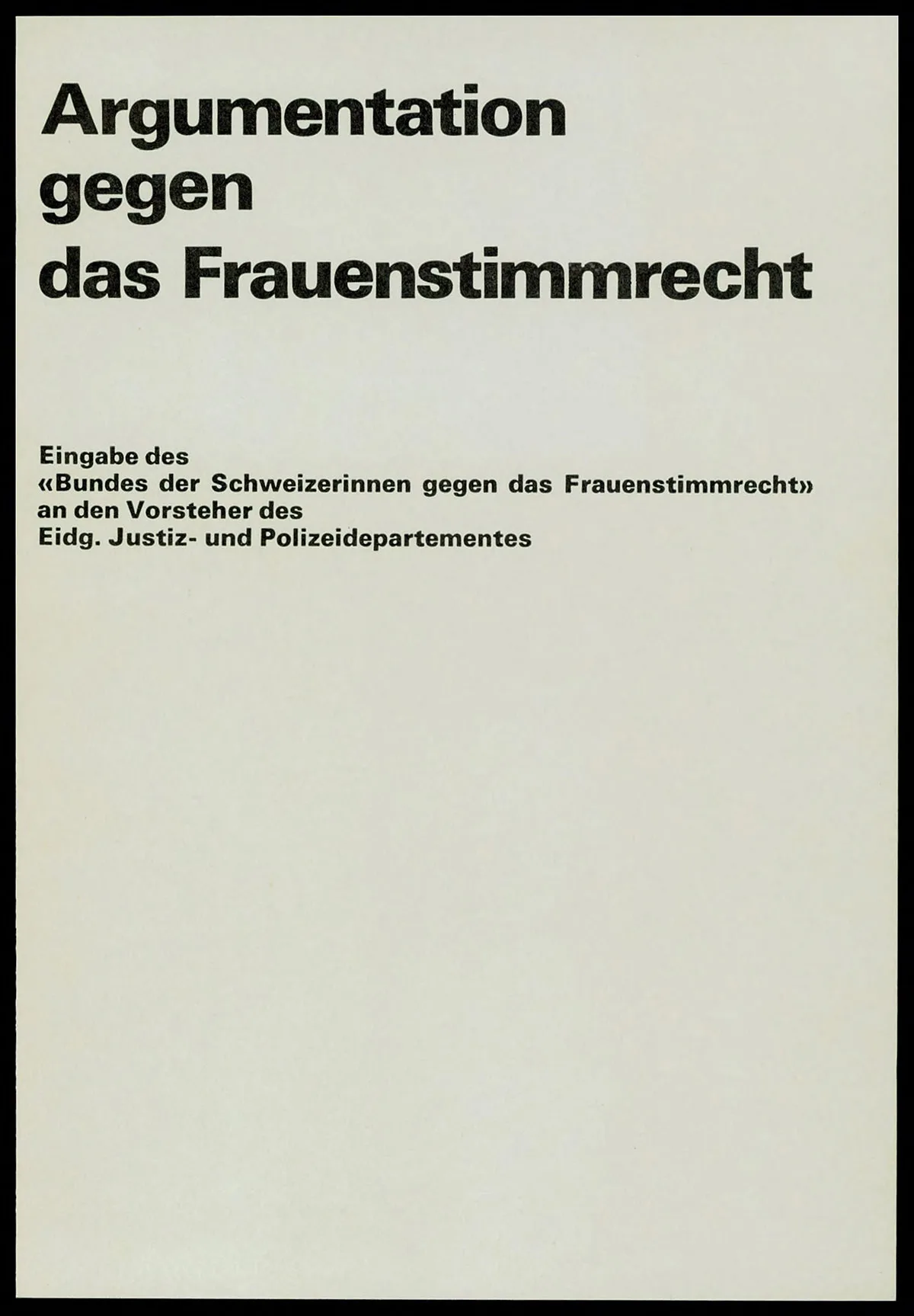

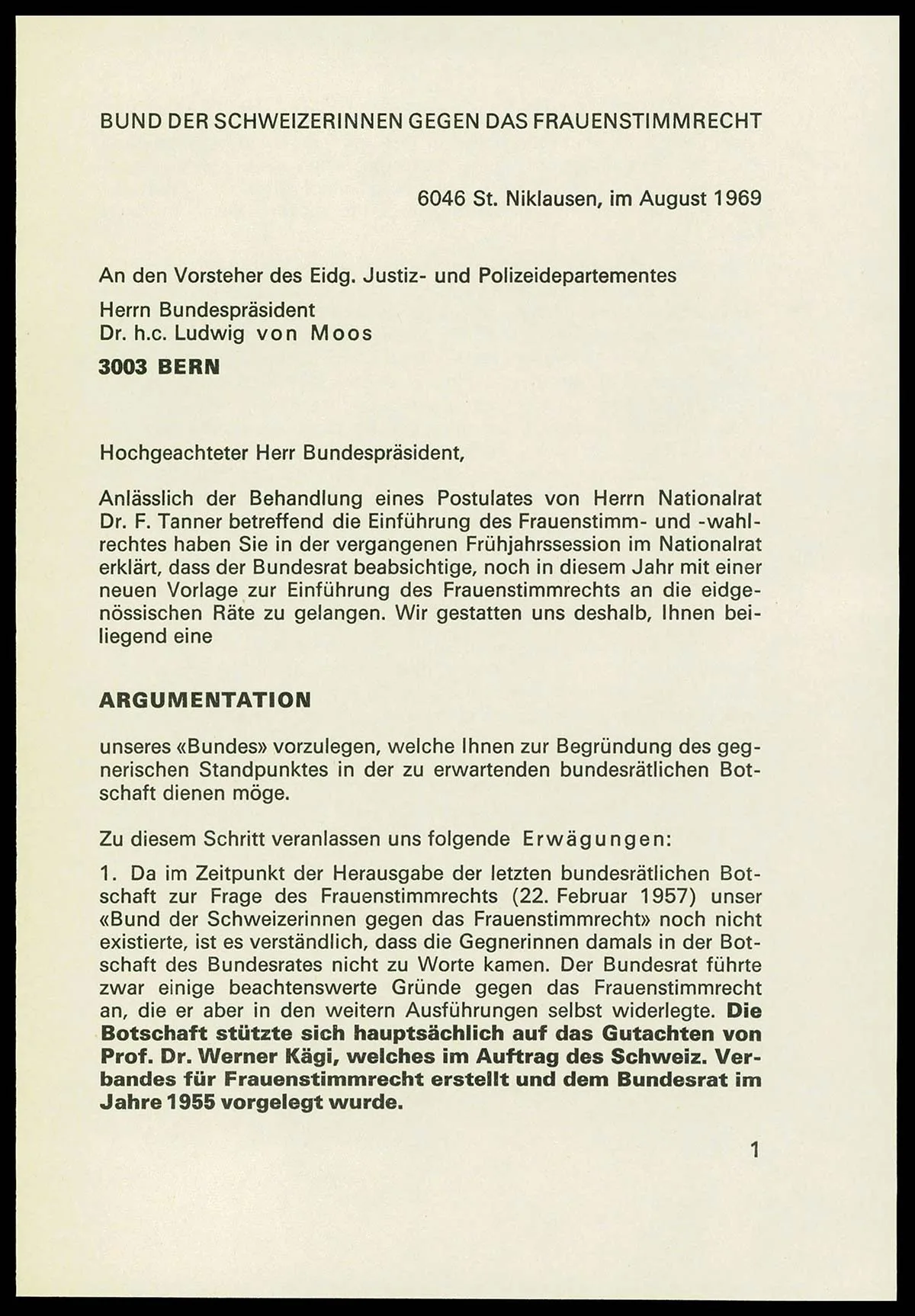

Frauen gegen das Frauenstimmrecht

Nicht alle Frauen wollten das Stimmrecht. Einige bekämpften es sogar und gingen dabei bis an die höchste politische Instanz: den Bundespräsidenten.

Mit einer Broschüre sollte Ludwig von Moos überzeugt werden, dass die Einführung des Frauenstimmrechts sowohl für die Demokratie als auch für die Frauen schädlich sei. Schweizerisches Bundesarchiv

«Gleich viele Rechte, aber nicht gleiche Rechte»

TV-Beitrag zum Bund der Schweizerinnen gegen das Frauenstimmrecht. SRF

«Schmutzige Politik» ist nichts für Frauen