Butter, Bücher und Begegnungen

Auch um wieder als verlässliche Partnerin wahrgenommen zu werden, gründete und unterstützte die Schweiz nach dem Zweiten Weltkrieg vielfältige Verständigungsinitiativen und Hilfsprogramme. Sie half damit auch den kriegsversehrten deutschen Nachbarn bei der Versöhnung und beim Wiederaufbau.

Die deutsche Wirtschaft lag nach dem Krieg am Boden. Infrastrukturen und Wohnhäuser waren in Teilen zerstört. Menschen litten Hunger und viele Güter waren nicht zu bekommen. Auch die mentale Situation vieler Menschen war nach zwölf Jahren Nationalsozialismus schwierig: Parteien waren verboten, es gab keine freie Presse, Universitäten und Schulen waren geschlossen. Das gemeinsame Ziel der Alliierten, Deutschland zu entnazifizieren, sollte u.a. mit einer Entmilitarisierung und einer umfassenden Demokratisierung erreicht werden.

Die Solidarität mit der Bevölkerung, die unter Kriegsfolgen litt, war eine alte schweizerische Tradition. Zugleich gab es politische Interessen. Die Alliierten hatten der schweizerischen Neutralitätspolitik während des Weltkrieges sehr kritisch gegenübergestanden. Hinzu kam, dass schweizerische Unternehmen und Behörden weiter vielfältige Beziehungen zu Deutschland aufrechterhalten hatten. Die Schweiz hatte daher das Ziel, als Partner wieder anerkannt zu werden und achtete darauf, dass ihre Hilfen sichtbar waren. Sie entwickelten ihre europaweite Unterstützung daher nicht im internationalen Rahmen über internationale Flüchtlingsorganisationen ab, sondern in eigener Regie. Die Hilfe sollte als souveräner schweizerischer Beitrag sichtbar werden.

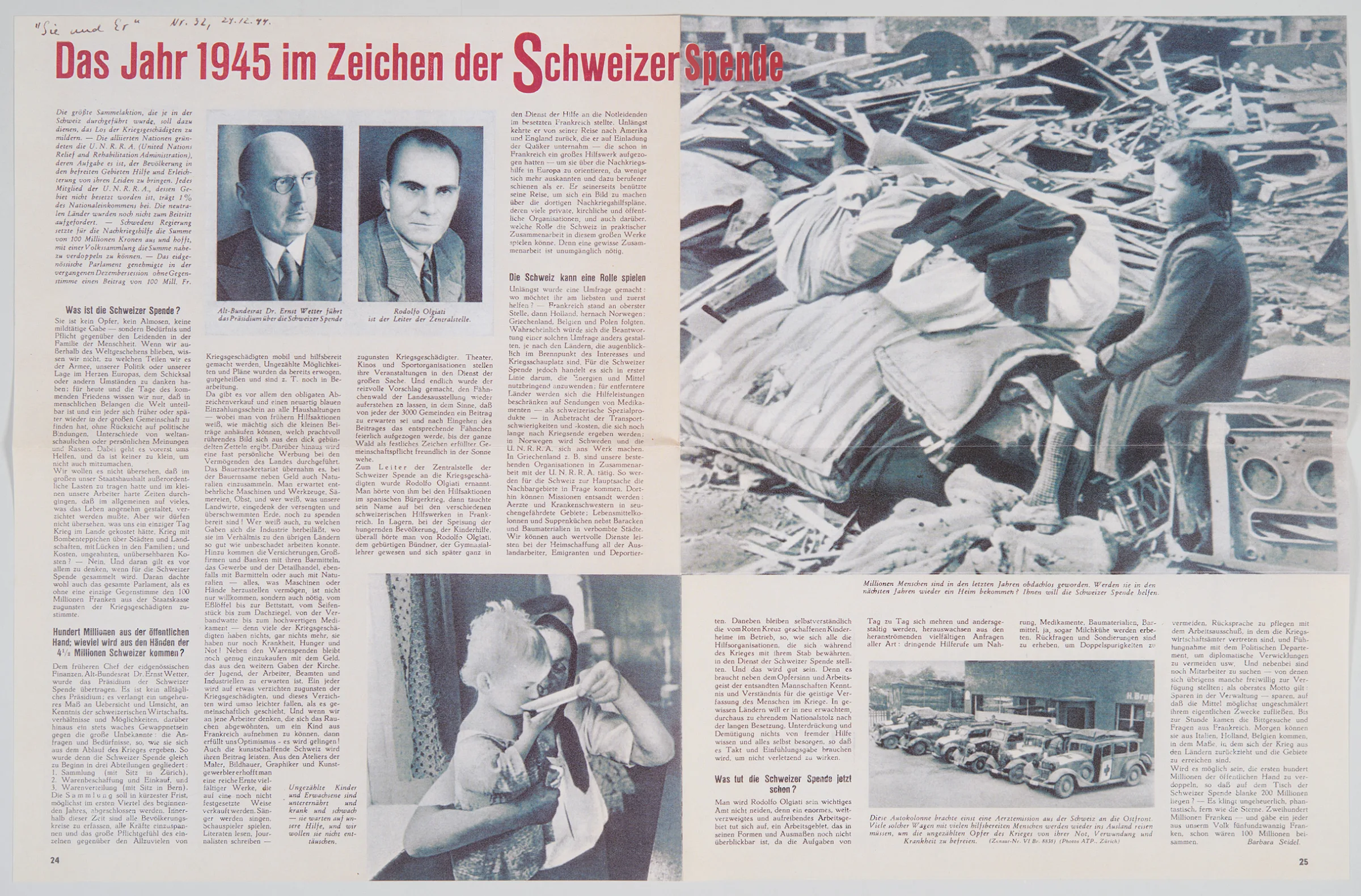

Humanitäre Hilfe

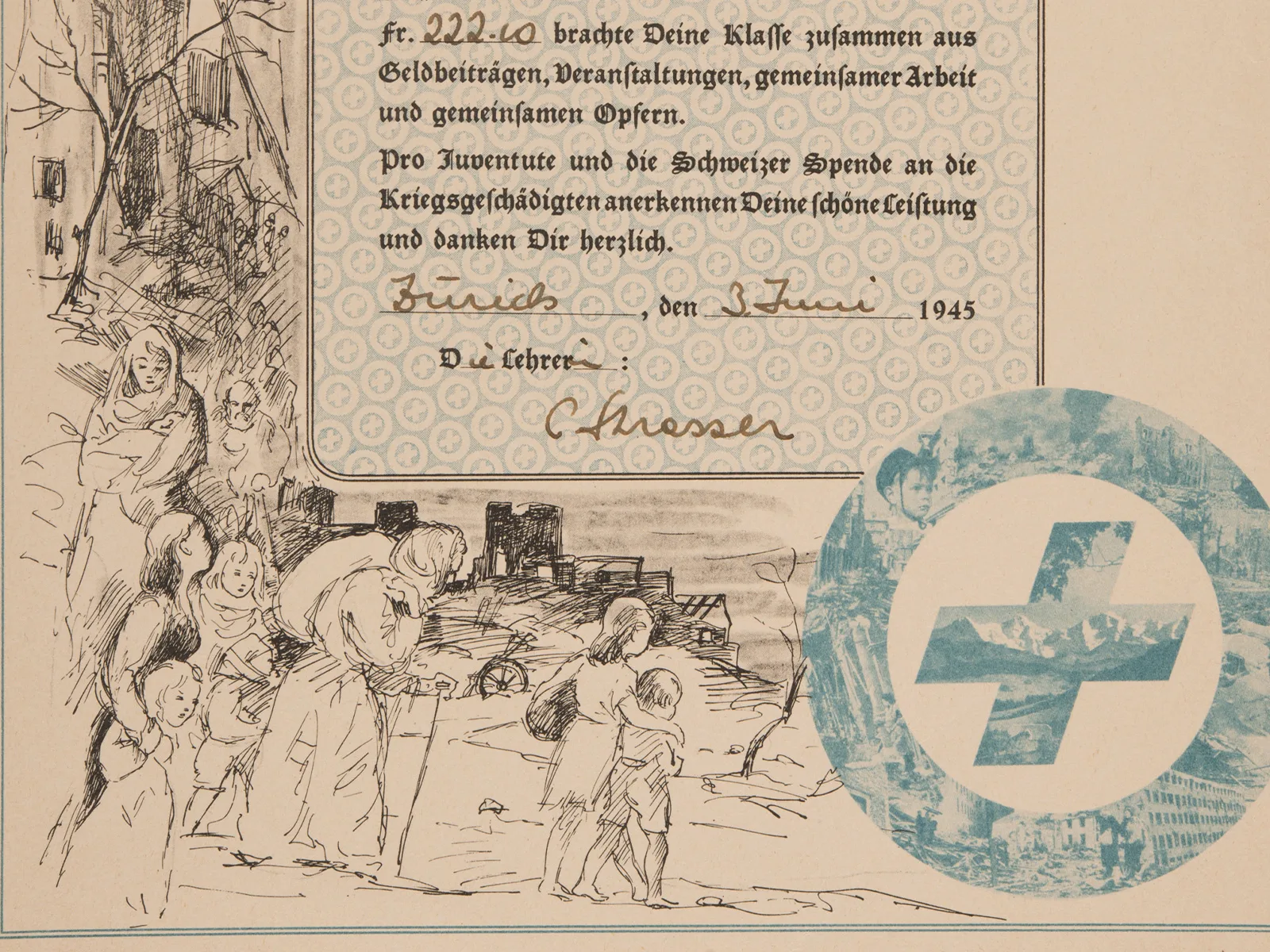

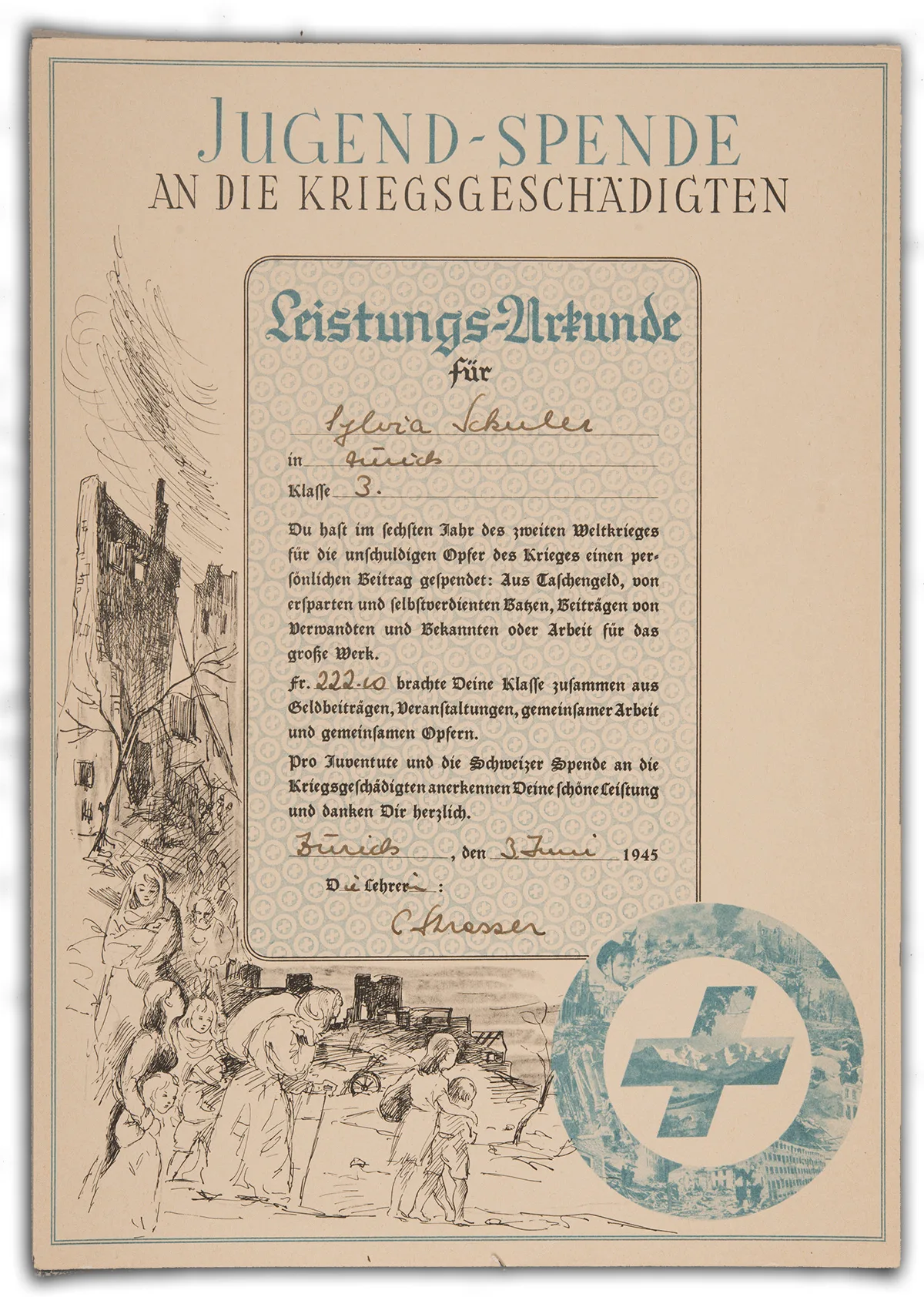

Anfangs erhielten v.a. breite Bevölkerungskreise in den deutsch-schweizerischen Grenzregionen Unterstützung der «Schweizer Spende».

Die Schweiz unterstütze vor allem in der französischen und der britischen Zone sowie in Berlin. Die amerikanische Militärregierung versorgte die Menschen in ihrer Zone überwiegend selbst, während die sowjetischen Besatzer Hilfen nur im Rahmen des Internationalen Komitees des Roten Kreuzes, mit dem die Schweizer Hilfe kooperierte, zuliessen. Auch in Berlin, wo die sowjetischen Alliierten aufgrund des Vier-Mächte-Status eine Schweizerische Vertretung völkerrechtlich blockierte, bildete das Rote Kreuz die Brücke für die Versorgung.

Bücher und Vortragsdienste

Unter der Leitung des Verlegers und Kultursoziologen Hans Zbinden nahm 1946 der Schweizerische Vortragsdienst, der eng mit dem Aussenministerium zusammenarbeitete, seine Arbeit auf. Nach ersten guten Erfahrungen mit Vorträgen von Schweizerischen Intellektuellen vor deutschen Kriegsgefangenen in Lagern in Grossbritannien, entschied man, auch in den westlichen Besatzungszonen Vorträge zu organisieren. Sie trafen bei den «kulturell ausgehungerten» deutschen Zuhörern auf ein grosses Echo. 1948 und 1949 vermittelte der Dienst 117 Referenten und rund 1200 Kurse und Vorträge in vielen deutschen Städten. Universitätsprofessoren, Journalisten, Politiker, Lehrer, Beamte und Juristen diskutierten in den westlichen Besatzungszonen mit künftigen deutschen Führungskräften über Erfahrungen mit der Demokratie in der Schweiz und im gegenwärtigen Deutschland, den Föderalismus und den Aufbau von Gemeindeverwaltungen.

Austauschtreffen

Wiederannäherung zwischen deutschen und französischen Gemeinden

Konferenzzentrum für Moralische Aufrüstung in Caux

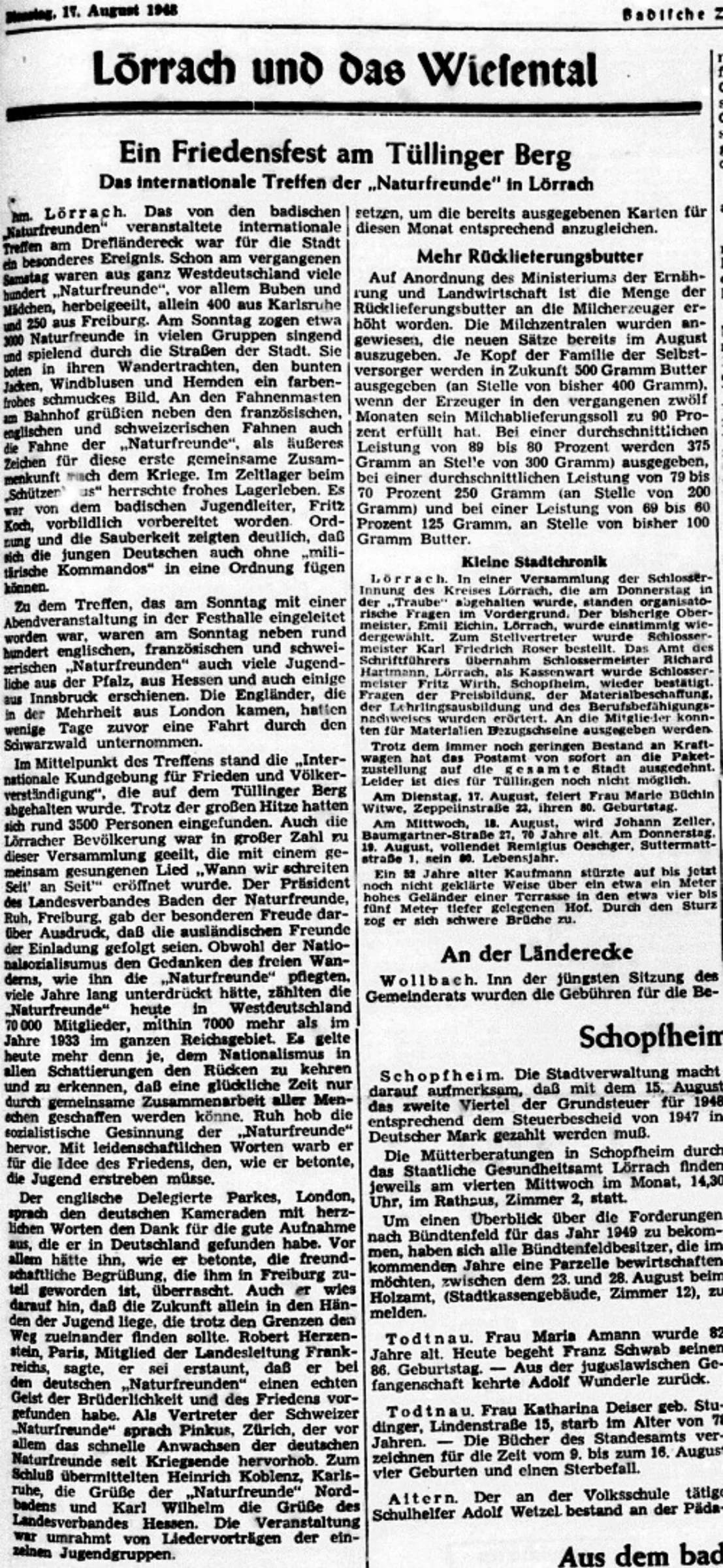

Internationaler Kongress für Frieden und Völkerverständigung in Lörrach

Die «Regio-Idee». Trinationale Zusammenarbeit am Oberrhein seit 1963

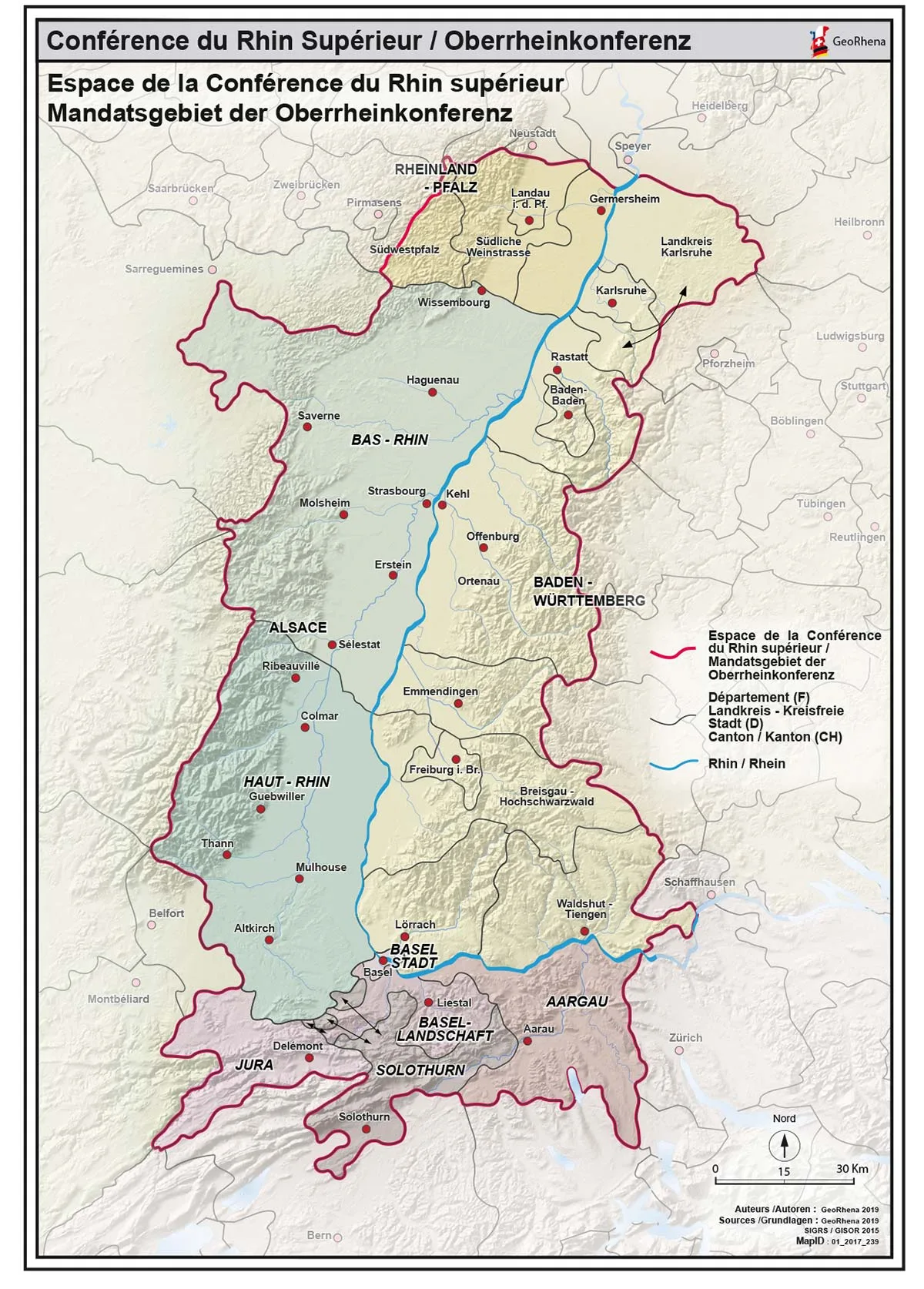

Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit, die sich etwa in der Realisierung zahlreicher bi- und trinationaler Projekte in den Bereichen Verkehr, Wissenschaft und Kultur für die Bürgerinnen und Bürger am Oberrhein seit 1963 bis heute zeigt, hat massgeblich zum Zusammenwachsen der Region beigetragen. Die Regio Basilienisis hat nicht nur viele Projekte angestossen sondern auch aktiv an der Bildung trinationaler Gremien mitgewirkt. So etwa bei der 1975 geschaffenen Conférence Tripartite, der heutigen Oberrheinkonferenz, die Regierungs- und Verwaltungsbehörden auf regionaler Ebene verbindet und den institutionellen Rahmen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit bildet. Eingebracht hat sie sich auch bei der Schaffung des trinationalen Eurodistrikts Basel, der seit 2007 grenzüberschreitend Gemeinden und lokale Akteure zusammenbringt. Die geschaffenen Strukturen ermöglichen einen regelmässigen Austausch und das Finden gemeinsamer Lösungen. Was heute als selbstverständlich gilt, geht auch auf die Initiative von Menschen zurück, die sich 1963 langfristig für Frieden und Verständigung zwischen den Völkern im Dreiland eingesetzt haben. Auch hier hat die Schweiz als Impulsgeberin einen respektablen Beitrag geleistet. Darüber hinaus dient das Modell von Versöhnung und Kooperation der Regio Basiliensis mittlerweile auch als Vorbild für Delegationen aus dem Nahen Osten, Afrika und Asien.