Ein Kind der Landstrasse

Ursula Waser wurde über 18 Jahre von Heim zu Heim weitergereicht. Der Kontakt zur Mutter war verboten und eigene Entscheidungen unerwünscht. Die Geschichte eines Kindes der Landstrasse...

So kommt es, dass die kleine Ursula Kollegger (Mädchenname) bereits ein halbes Jahr nach ihrer Geburt von der Polizei geholt und in ein Kinderheim gesteckt wird. Es ist der Anfang einer schier endlosen, quälenden Reise durch insgesamt 20 Heime. Dazu kommen noch vier Kurzaufenthalte in Pflegefamilien. Erst 1971, nach 26 Umplatzierungen in insgesamt 8 Kantonen, werden Ursula Waser die ersten kleinen Schritte in die Selbstständigkeit erlaubt.

«Ist ein Kind in seinem leiblichen oder geistigen Wohl dauernd gefährdet oder ist es verwahrlost, so soll die Vormundschaftsbehörde es den Eltern wegnehmen und in angemessener Weise in einer Familie oder Anstalt unterbringen.»

Die Stiftung Pro Juventute rief 1926 unter dem Namen «Kinder der Landstrasse» ein Hilfswerk ins Leben, das Kinder von Fahrenden von ihren Familien trennte und sie in Heimen oder Pflegefamilien unterbrachte. Sie sollten zu «brauchbaren Gliedern» der Gesellschaft erzogen werden. Das war aus Sicht von Staat und Stiftung im jenischen Umfeld nicht möglich. Ergo konnte unter Anwendung des Zivilgesetzes die elterliche Gewalt entzogen werden.

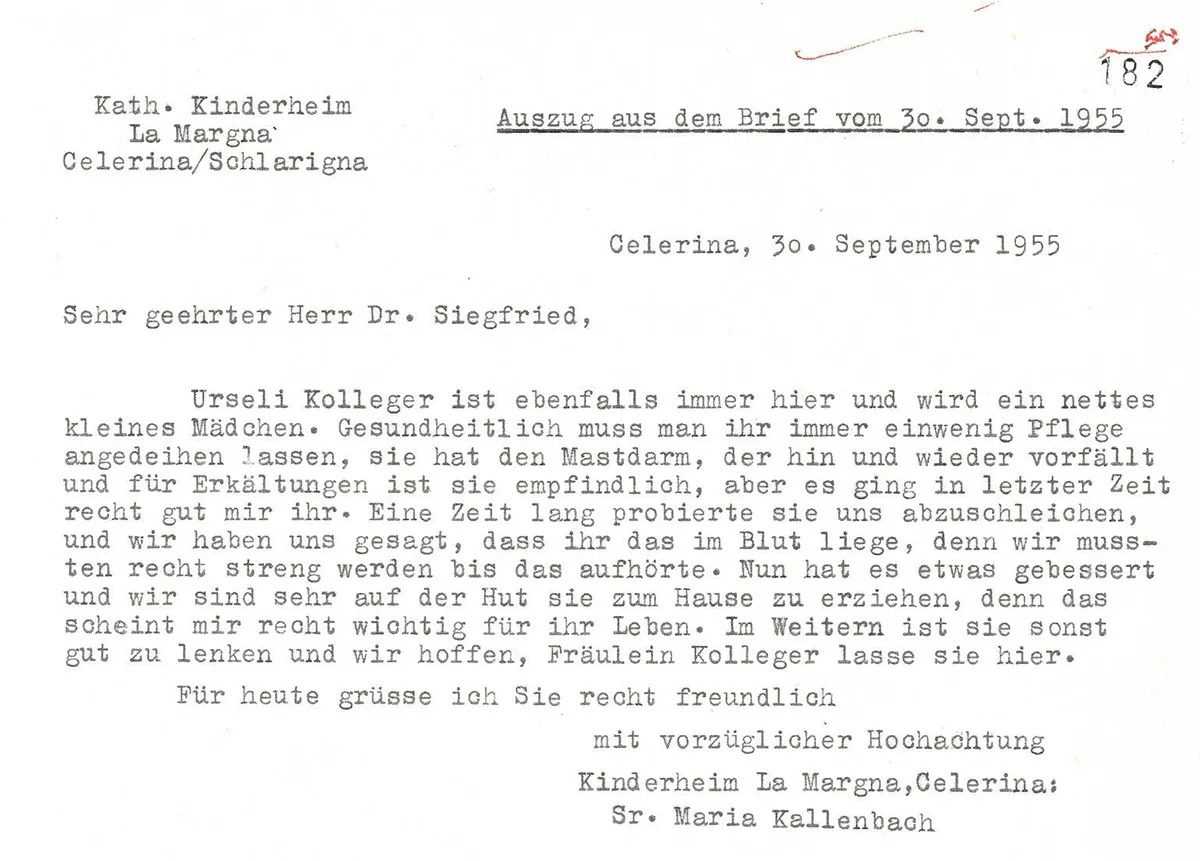

Dass Siegfried, der 1924 wegen unzüchtiger Handlungen mit einem Schüler verurteilt worden war, bei Pro Juventute ab 1927 die «Abteilung Schulkind» leitete, ist grotesk. Sein Wirken, insbesondere gegen die jenischen Familien, wäre allerdings ohne eine breite öffentliche Unterstützung nicht möglich gewesen. Behörden, Pro Juventute, Vereine, Gönnerinnen und Gönner standen hinter ihm und ermöglichten damit das Wirken von Alfred Siegfried. Das tat er auch über seine Pensionierung hinaus. Etwa mit der Veröffentlichung seines Buches «Kinder der Landstrasse».

Irgendwann findet sich Ursula Waser mit ihrem Schicksal ab: «Ich dachte, dass mich alle sitzengelassen hatten.» Die Resignation des Kindes fällt auch der Heimleitung auf. Allerdings ist die Interpretation eine ganz andere, wie ein kurzer Bericht an Siegfried 1957 zeigt: «Hin und wieder hat sie eine feste Hand nötig, aber im allgemeinen macht sie mir nicht mehr Erziehungsschwierigkeiten als andere Kinder ihres Alters.»

Fürsorgerische Zwangsmassnahmen

Der Staat hat immer schon in das Leben von Menschen, die arm waren oder nicht der gesellschaftlichen Norm entsprachen, eingegriffen. Bis in die 1980er-Jahre wurden mehrere 100’000 Kinder und Erwachsene fremdplatziert oder administrativ versorgt. Es wurden Adoptionen, Sterilisationen, Abtreibungen unter Zwang und Medikamentenversuche ohne Wissen der Beteiligten durchgeführt. Grundrechte wurden dabei oft missachtet. Die fürsorgerischen Zwangsmassnahmen sind auch in der Dauerausstellung «Geschichte Schweiz» im Landesmuseum Zürich ein Thema.

Bis heute müssen Ursula Waser und zehntausende von den fürsorgerischen Zwangsmassnahmen Betroffene damit leben, dass es Staat und Gesellschaft nicht gut mit ihnen gemeint haben. Zwar hat die Aufarbeitung dieses unrühmlichen Kapitels der Schweizer Geschichte schon vor einiger Zeit begonnen, doch noch immer kommen neue Fälle und traurige Details ans Licht. Dass auch die Rolle der Justiz untersucht wird, dafür setzt sich Ursula Waser seit Jahrzehnten unermüdlich ein. Und dafür rollt sie auch immer wieder ihre schmerzhafte Vergangenheit auf.

Gesichter der Erinnerung

Die multimediale Onlineplattform «Gesichter der Erinnerung» stellt Menschen, die fürsorgerische Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen erlebt haben sowie ihr familiäres Umfeld in den Mittelpunkt. Sie macht damit ein wichtiges Stück Schweizer Zeitgeschichte auf neuartige Weise digital zugänglich.

Uschi Waser und 31 weitere Direktbetroffene, deren Partnerinnen und Kinder sowie Personen aus dem fachlichen Umfeld sprechen über ihre Erfahrungen von 1947 bis heute. Sie sagen, was geschehen ist. Sie benennen Verantwortliche und Ursachen. Sie zeigen die Folgen auf, die bis heute spürbar sind. Die betroffenen Menschen erzählen auch, wie sie trotz allem die Kraft gefunden haben, weiterzuleben – und wie es ihnen dabei ergangen ist.

Die Onlineplattform ordnet die Erfahrungen in den historischen Kontext ein und zeichnet ein differenziertes Bild von fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen. Für «Gesichter der Erinnerung» arbeiten Betroffene mit Historikerinnen und Historikern partizipativ zusammen.

Uschi Waser und 31 weitere Direktbetroffene, deren Partnerinnen und Kinder sowie Personen aus dem fachlichen Umfeld sprechen über ihre Erfahrungen von 1947 bis heute. Sie sagen, was geschehen ist. Sie benennen Verantwortliche und Ursachen. Sie zeigen die Folgen auf, die bis heute spürbar sind. Die betroffenen Menschen erzählen auch, wie sie trotz allem die Kraft gefunden haben, weiterzuleben – und wie es ihnen dabei ergangen ist.

Die Onlineplattform ordnet die Erfahrungen in den historischen Kontext ein und zeichnet ein differenziertes Bild von fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen. Für «Gesichter der Erinnerung» arbeiten Betroffene mit Historikerinnen und Historikern partizipativ zusammen.