Ein «Volksfeld» für die Kunst

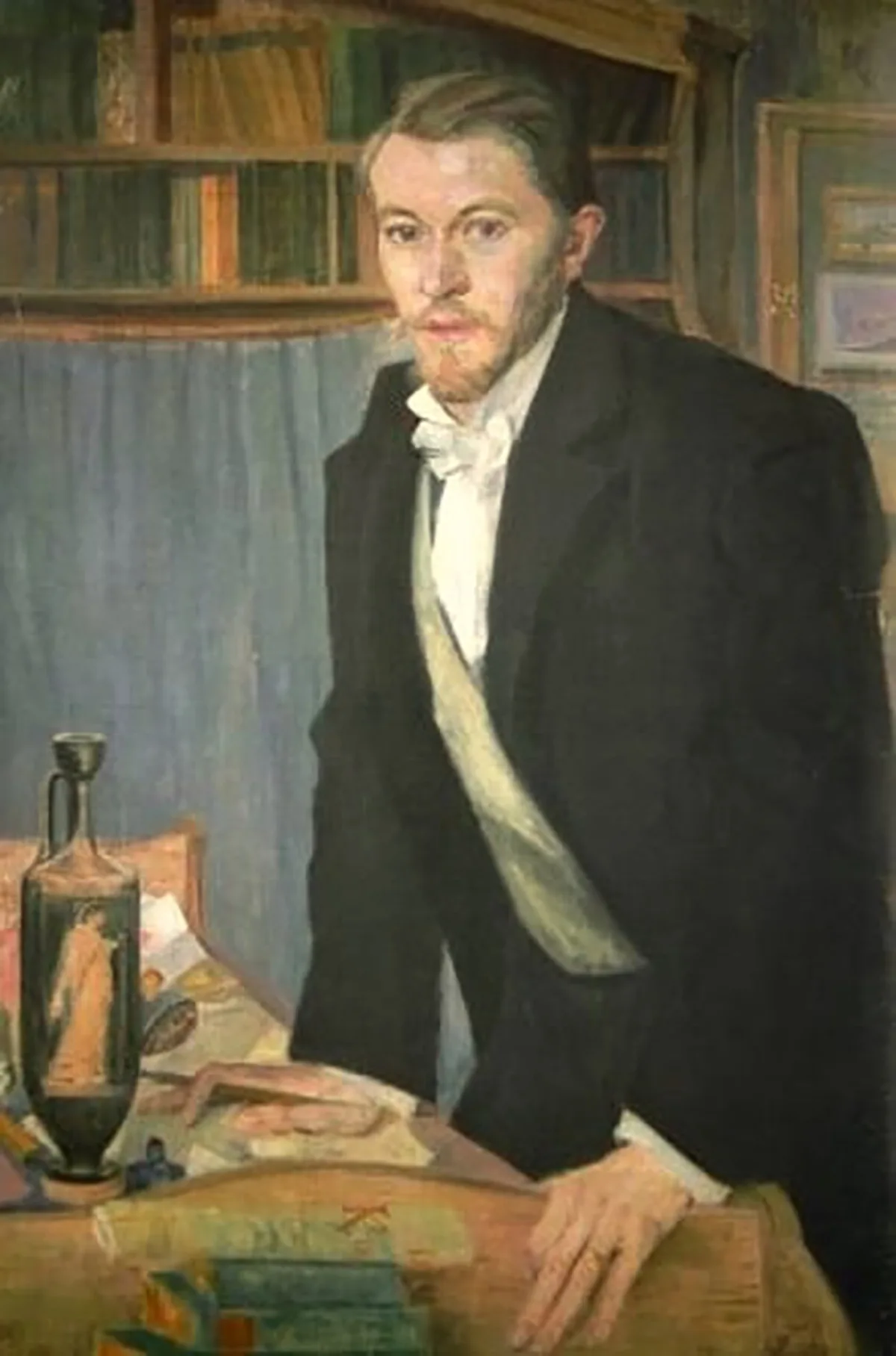

Für die Verbreitung der modernen Kunst und geeigneter Konzepte zu ihrer Vermittlung spielten inspirierte, ja visionäre Privatleute eine wichtige Rolle. Ein herausragendes Beispiel ist dafür das «Folkwang» Museum von Karl Ernst und Gertrud Osthaus in Hagen. Es hat auch etliche Bezüge zur Schweiz.

Osthaus wagte ein Experiment, das bald Nachahmer finden sollte. Seine aufsehenerregende Sammlung zeitgenössischer Kunst, in der sich die damals noch umstrittene impressionistische Moderne und Avantgarde von Renoir über Van Gogh und Cézanne bis Hodler und Matisse ein Stelldichein gab, paarte er mit auf Reisen erworbenen Kunstobjekten aus Nordafrika und dem Vorderen Orient. Hinzu kam seine naturkundliche Sammlung. Sie war der eigentliche Ausgangspunkt seiner Sammelleidenschaft und ein Echo auf das wissbegierige 19. Jahrhundert. Auch der Museumsbau, in dem Osthaus zunächst sogar mit seiner Familie wohnte, ist Ausdruck einer nervösen Suche nach dem Neuen, Zeitgemässen. Zunächst neogotisch konzipiert, waren für den Innenausbau Peter Behrens und der belgische Künstler Henry van de Velde tätig, auf deren Schaffen Osthaus aufmerksam geworden war.

Mit einer wenig später erfolgten, ebenfalls originellen zweiten Museumsgründung, dem «Deutschen Museum für Kunst in Handel und Gewerbe», das Osthaus als «nomadisches» Museum konzipierte, verfolgte er dieses Ziel noch konsequenter. Denn dieses Museum verpflichtete er auf die Ziele des Deutschen Werkbundes. Bis zum Kriegsbeginn 1914 schrieb es eine verblüffende Erfolgsgeschichte. Die Wirkung und Strahlkraft auf die moderne Architektur und Gestaltung in Deutschland belegt beispielsweise der enge und ergiebige Dialog von Osthaus mit Walter Gropius. Dessen frühe Ideen zum Bauhaus förderte Osthaus. Nach dem frühen Tod des Mäzens 1921 wurden jedoch die Sammlung und die Namensrechte von Osthaus’ Erben schon 1922 an die Stadt Essen verkauft. Das erklärt, warum das 100-Jahr-Jubiläum der Folkwang-Sammlung 2022 gefeiert wird.

Er erwarb ein landschaftlich reizvolles Areal ausserhalb von Hagen. Dort wollte er eine grosszügige, künstlerisch imprägnierte Gartenstadt errichten lassen. Für die Bebauungspläne beauftragte er wiederum Behrens und Van de Velde. Sehr zu Behrens’ Verdruss ging der erste Auftrag für eine Villa, die Osthaus mit seiner Familie nutzen wollte, an Van de Velde. Osthaus’ Pläne eines Villenvororts scheiterten an der ausbleibenden Käuferschaft, was auch dem Ersten Weltkrieg geschuldet war. Zusammen mit der herrschaftlichen Villa Hohenhof wurden nur wenige Villen realisiert. Die Gartenstadt blieb Traum.

Doch das Projekt der Folkwangschule scheiterte aufgrund ideologischer Zwistigkeiten und entzweite schliesslich sogar die Familie, wie man aus der jüngst erschienenen biografischen Darstellung zu Karl und Gertrud Osthaus von Rainer Stamm und Gloria Köpnick erfährt. Dass Osthaus’ Witwe, die sich später wiederverheiratete, ideell die Nähe zu den Nazis nicht scheute, erstaunt kaum, wenn man vom umfassenden Gestaltungsanspruch der Nazis weiss. Gerade in der Moderne hat sich mehrfach gezeigt, wie solche zunächst reformerisch wirkende Ansprüche auf eine umfassende Gestaltung zunehmend autoritäre, zutiefst antidemokratische Züge offenbaren. Dass während der Nazizeit im Hohenhof eine Gauleiterschule der NSDAP einzog, ist in dem Zusammenhang mehr als nur eine Anekdote.