Madame Palatine am Hof des Sonnenkönigs

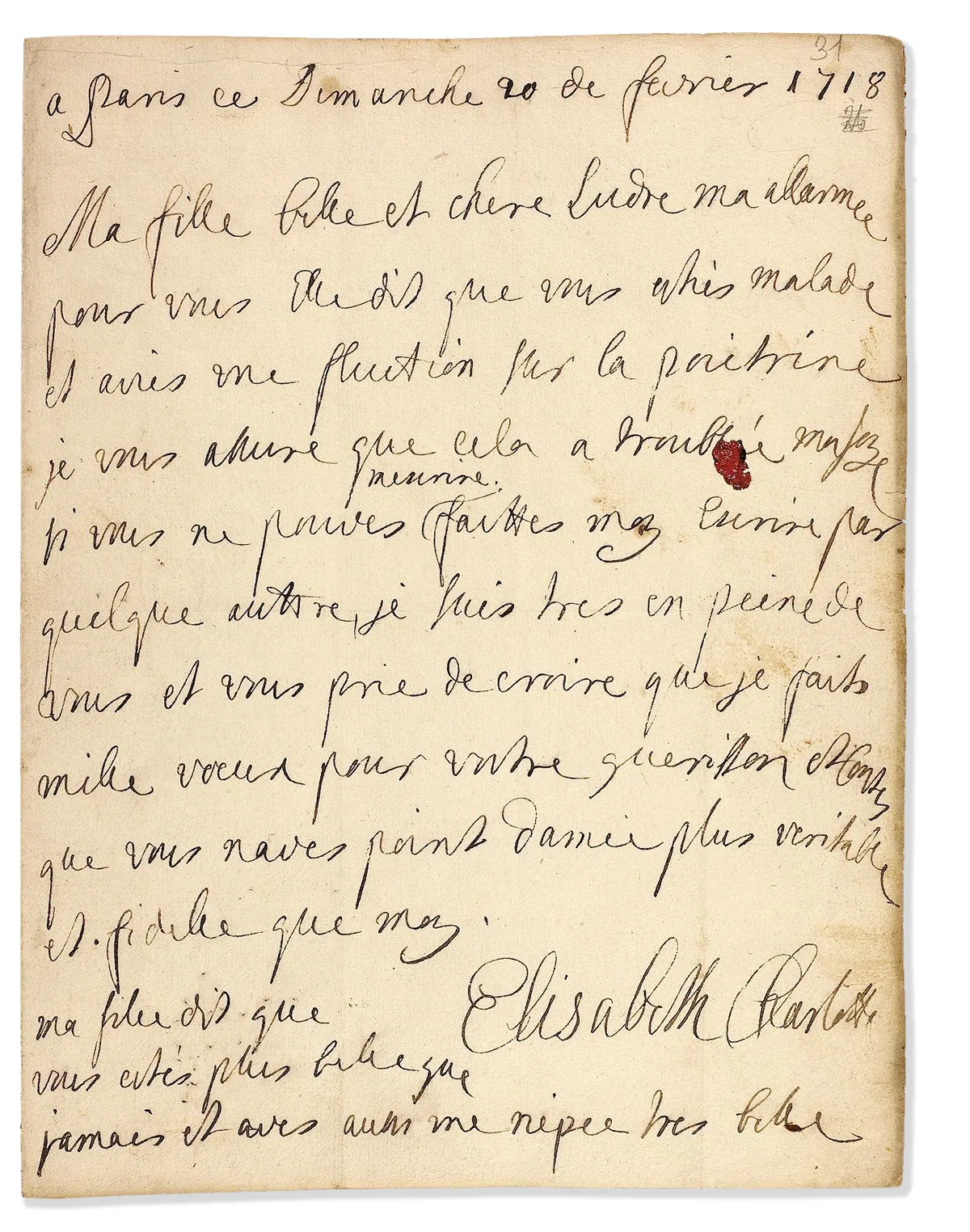

Liselotte von der Pfalz‘ exorbitante Briefkorrespondenz weist autobiographische Züge auf, hat den Charakter einer Chronik des französischen Hofs zur Zeit Ludwigs XIV. und der Régence und gehört zu den bekanntesten deutschsprachigen Textwerken der Barockzeit.

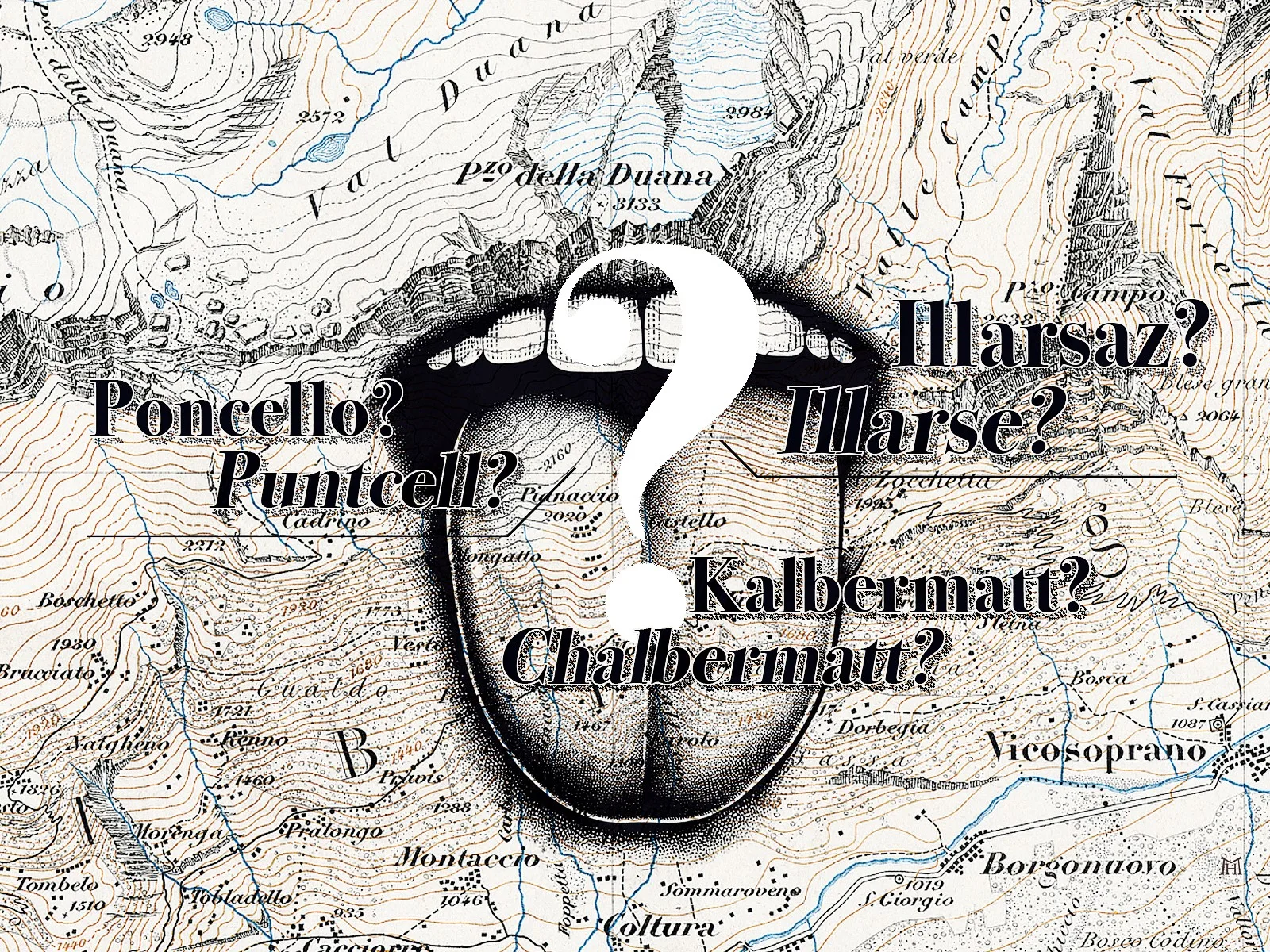

1663 holte der Kurfürst sie wieder nach Heidelberg zurück und liess ihr eine standesgemässe Mädchenerziehung zuteilkommen. Diese umfasste das Bibelstudium, Nadelarbeiten, Tanzlektionen, das Spinettspiel sowie den Unterricht in deutscher und französischer Sprache. Für die Freizeit waren Federball, Billard sowie das Lesen von Büchern zur Geschichte und zur «sittlichen Belehrung» vorgesehen. Von den 13 – teilweise früh verstorbenen – Halbgeschwistern, mit denen sich Liselotte gut verstand, verblieb sie mit den Raugräfinnen Luise und Amalie Elisabeth (Amelise) sowie mit dem Raugrafen Karl Ludwig (Karllutz) in lebenslanger Brieffreundschaft.

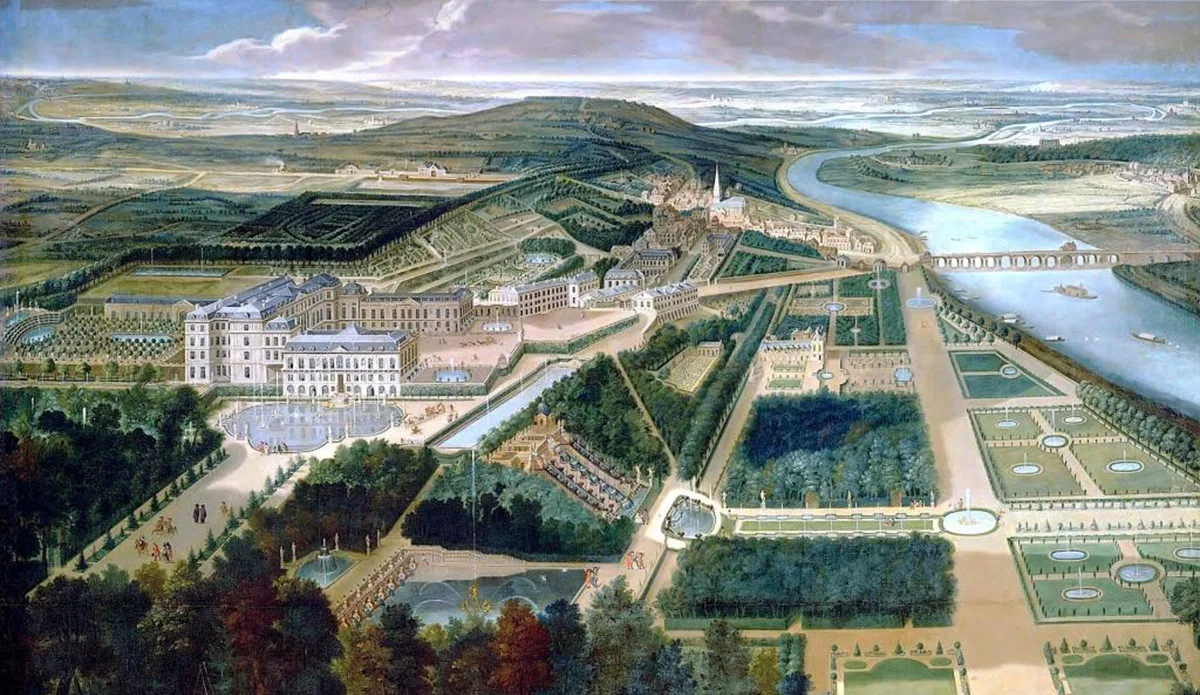

Von Heidelberg nach Versailles

Eine viel vertrautere, freundschaftlichere Beziehung pflegte Liselotte hingegen mit dem von ihr hochverehrten König, dessen Leidenschaften sie weitgehend teilte. So waren beide gleichermassen dem Theater und der Oper zugetan, was zu regelmässigen gemeinsamen Vorstellungsbesuchen führte. Auch auf die Jagd gingen sie oft zusammen, sei es zu Pferd oder in der Kutsche. Das Jagen war eine Passion, der Liselotte bis ins hohe Alter nachging – trotz Stürzen, Verletzungen und laufender Gewichtszunahme: «Ob ich zwar dick bin, so hindert mich doch noch nicht ahn jagend; ich reitte grosse pferde, so mich woll tragen können».

Liselottes Leben am französischen Hof

Mit der Etikette und den Sitten des höfischen Lebens sowie mit der allgegenwärtigen Verschwendungs- und Prunksucht konnte Liselotte nicht viel anfangen. Übermässigen modischen Aufwand tat sie als eitel und «coquett» ab. Umso mehr amüsierte es sie, dass ihr «alter Zobel», für den sie bei ihrer Ankunft in Frankreich zunächst noch verspottet worden ist, im kalten Winter 1676 zum beliebten Accessoire avancierte: «[…] so lesst jetzt jedermann auch einen […] machen und es ist jetzt die grösste mode», witzelte sie über die eher rustikale, nach ihr «Palatine» benannte Pelzstola. Liselotte behilet die ihrige bis sie zerfressen war von Motten. Letztere landeten unter dem Mikroskop der neugierigen und wissenschaftlich vielseitig interessierten Herzogin.

«Madame sein ist ein ellendes Handwerck»

Liselotte zog sich nun öfters in den Schutz ihrer privaten Räumlichkeiten zurück. «Madame sein ist ein ellendes Handwerck», klagte sie, und fand sich damit ab, «dass mein verhencknuss [Verhängnis, Schicksal] von gott also versehen ist: stehts zu leyden undt zu schweygen undt allen kummer in mich zu fressen». In permanenter Depression versank die herzliche und humorvolle Frau jedoch nicht: «Ma kann nicht allzeit schreyen, es hilft auch zu nichts, lachen erhelt die gesundheit, kacken und furzen met verlöff [mit Verlaub] helfen auch viel dazu». Wissensdurstig, vertiefte sie sich in die Bücher ihrer umfangreichen Bibliothek, pflegte ihre hochkarätigen Sammlungen an Münzen, Edelsteinen und Petschaften, kümmerte sich um ihre Cockerspaniels, spielte Gitarre und widmete sich noch ausgiebiger ihrer grössten Leidenschaft: dem Briefeschreiben. «Schreiben amusiert mich und gibt meinen trauerigen gedanken distraction.»

Frei von Schnörkeln und Künstlichkeit

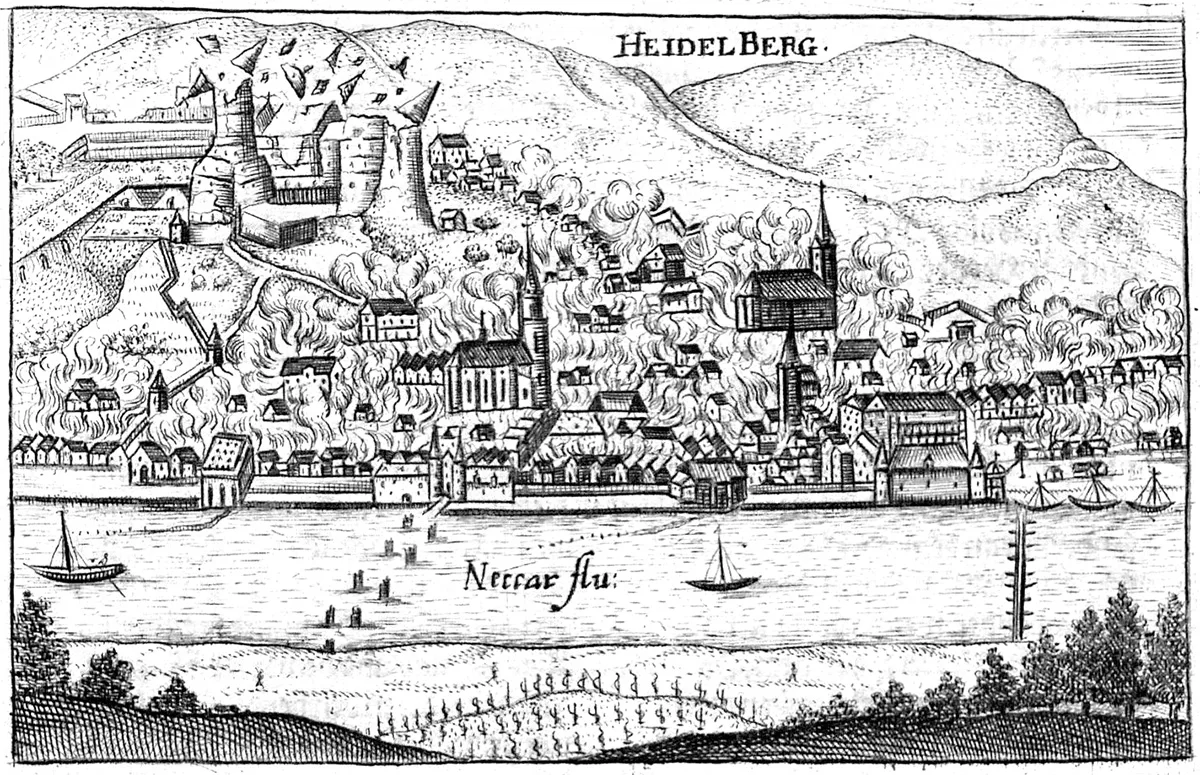

Im Konflikt mit dem geliebten König

Zusätzliche Belastung erfuhr das Verhältnis zwischen dem König und seiner Schwägerin, nachdem Liselottes Bruder Karl II., seit 1680 pfälzischer Kurfürst, kinderlos verstorben ist. Ludwig XIV. erhob ohne jedes Recht und im Namen seiner Schwägerin Erbansprüche, die in den Pfälzischen Erbfolgekrieg zwischen 1688 und 1697 mündeten. Französische Truppen marschierten marodierend in die Kurpfalz ein, verwüsteten Städte, Dörfer und Felder und zerstörten das Schloss Heidelberg: «Das macht mir das Herz bluten, und man nimmt mir es noch hoch vor Übel, dass ich traurig drüber bin», klagte Liselotte.

Von der Witwe zur Regentenmutter

Tod und Nachleben