Religionsfreiheit – ein fremder Gast in unseren Tälern

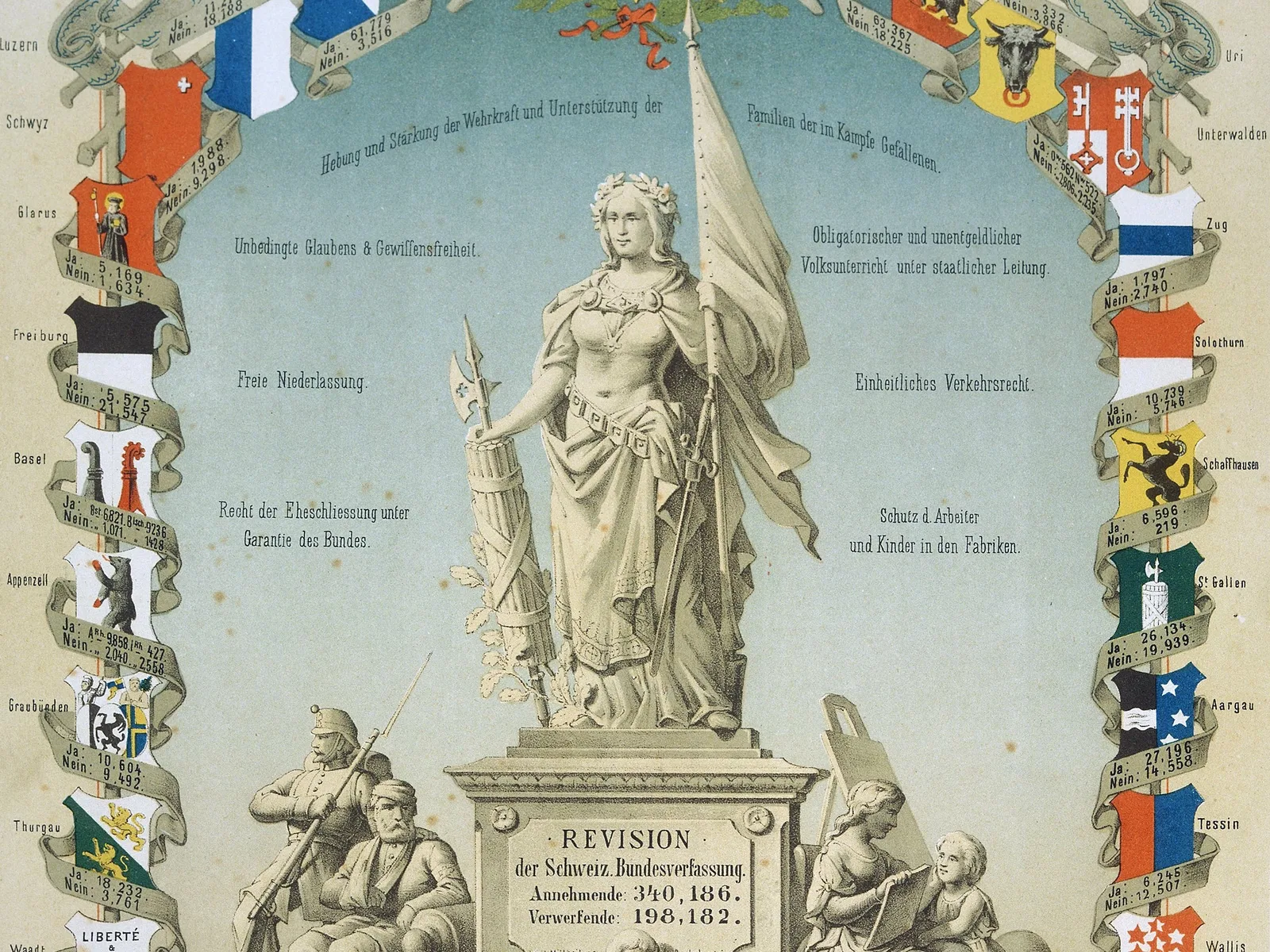

Die Bundesverfassung wurde erst 1874 mit der Gewährung der Religionsfreiheit für die jüdische Minderheit eine säkulare. Heute gibt es in der Bundesverfassung noch zwei Ausnahmeartikel gegen die muslimische Minderheit.

Bereits die Bundesverfassung von 1848 hat die politische Freiheit über die Religionsfreiheit gestellt. Immerhin hat sie die Gleichstellung der christlichen Konfessionen und Staatsbürger festgeschrieben. Das bedeutete, dass Katholiken auch in protestantischen und Protestanten auch in katholischen Kantonen die Niederlassungs- und Glaubensfreiheit sowie die politischen Rechte bekamen. Was für ein Riesenschritt das war, zeigt die massive Gegenkampagne im Sommer 1848. In Uri warnte ein ehemaliger Landammann davor, dass «künftig die Protestanten auf den Strassen Altdorfs predigen dürfen». An der Nidwaldner Landsgemeinde wurde behauptet, «die Katholiken kämen unter die Herrschaft der Protestanten». In Zug prophezeiten Geistliche, «die Katholiken müssten ihren Glauben abschwören und Protestanten werden».

Die konfessionalistische Abwehr gegen Andersgläubige, die es auch in protestantischen Gebieten gab, war ein wichtiger Grund dafür, dass den zahlreichen Neuzuzügern die politische Partizipation in den Gemeinden erschwert wurde. Die Ersetzung oder Ergänzung der Bürgergemeinden durch Einwohnergemeinden, die nach der ersten Totalrevision der Bundesverfassung erfolgte, stärkte die jeweiligen konfessionellen Minderheiten.

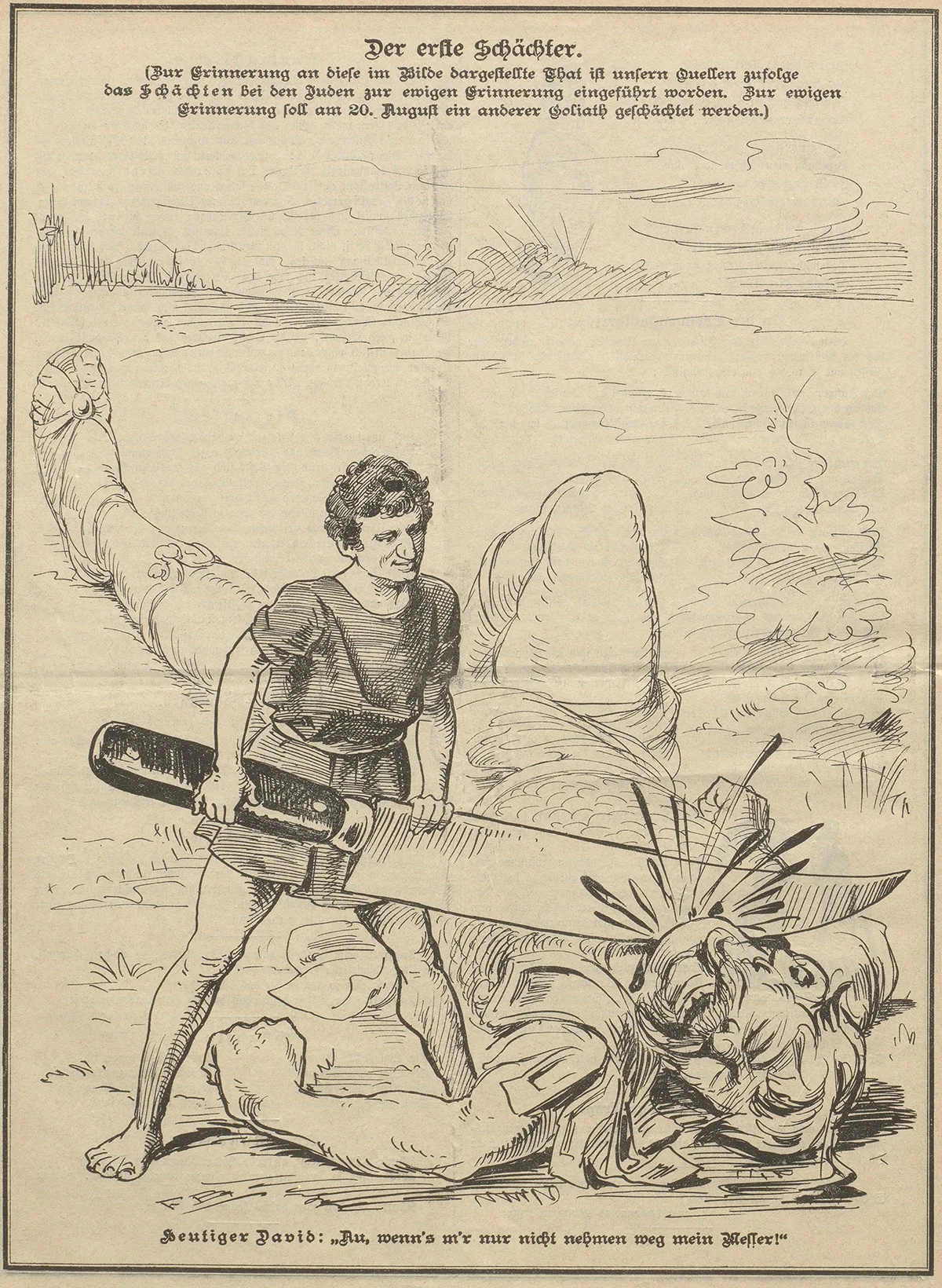

Der Ausschluss der jüdischen Minderheit von all den erwähnten Rechten war eine der grössten Schwächen der Bundesverfassung von 1848. Im Aargau, in dem ein gutes Drittel der damals 4216 Jüdinnen und Juden lebte, wurde deren Gleichberechtigung 1862 wuchtig verworfen. Der Hauptsprecher des antisemitischen «Mannlisturms» war gleichzeitig Kopf des auf den Papst getauften Piusvereins. Die programmatischen Grundsätze des Kampfes gegen die jüdische Emanzipation lauteten: «Die Juden passen nicht zu uns als Mitbürger und Miteidgenossen. Die Schweiz ist geschichtlich ein Vaterland der Christen.»

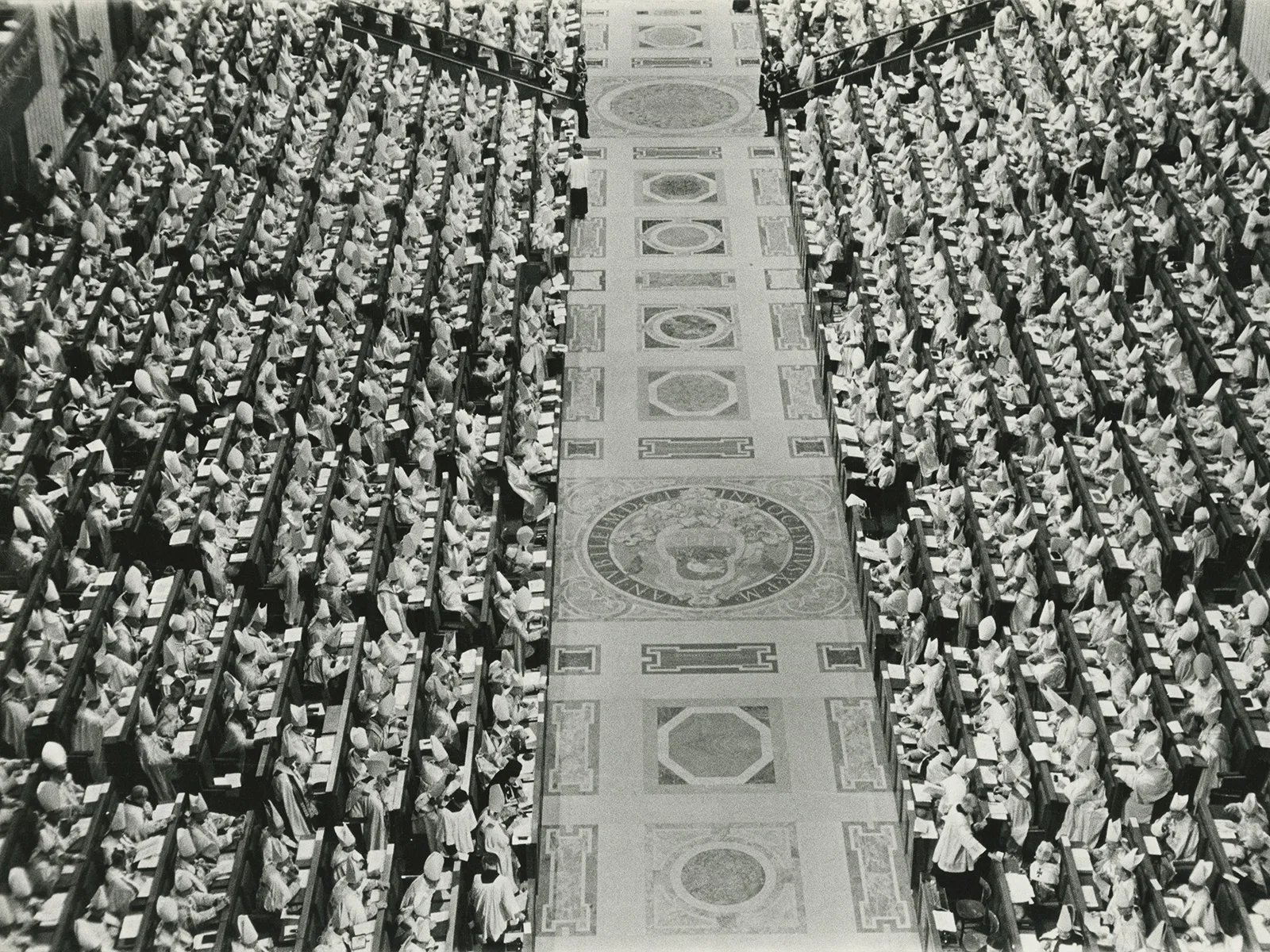

Seit den 1970er-Jahren hat sich die Gesellschaft stark säkularisiert und religiös pluralisiert. Auf die neue Bundesverfassung von 1999 hatte das keinen Einfluss. Die einzige religionspolitische Änderung war, dass nun Geistliche für einen Parlamentssitz wählbar wurden. Die Aufhebung des Bistumsartikels wurde 2001 nachgeholt – mit einem Ja-Anteil von 64 Prozent. Ein Drittel der gegenüber der Hierarchie misstrauischer gewordenen Katholiken und vor allem Katholikinnen hatte mit Nein gestimmt.

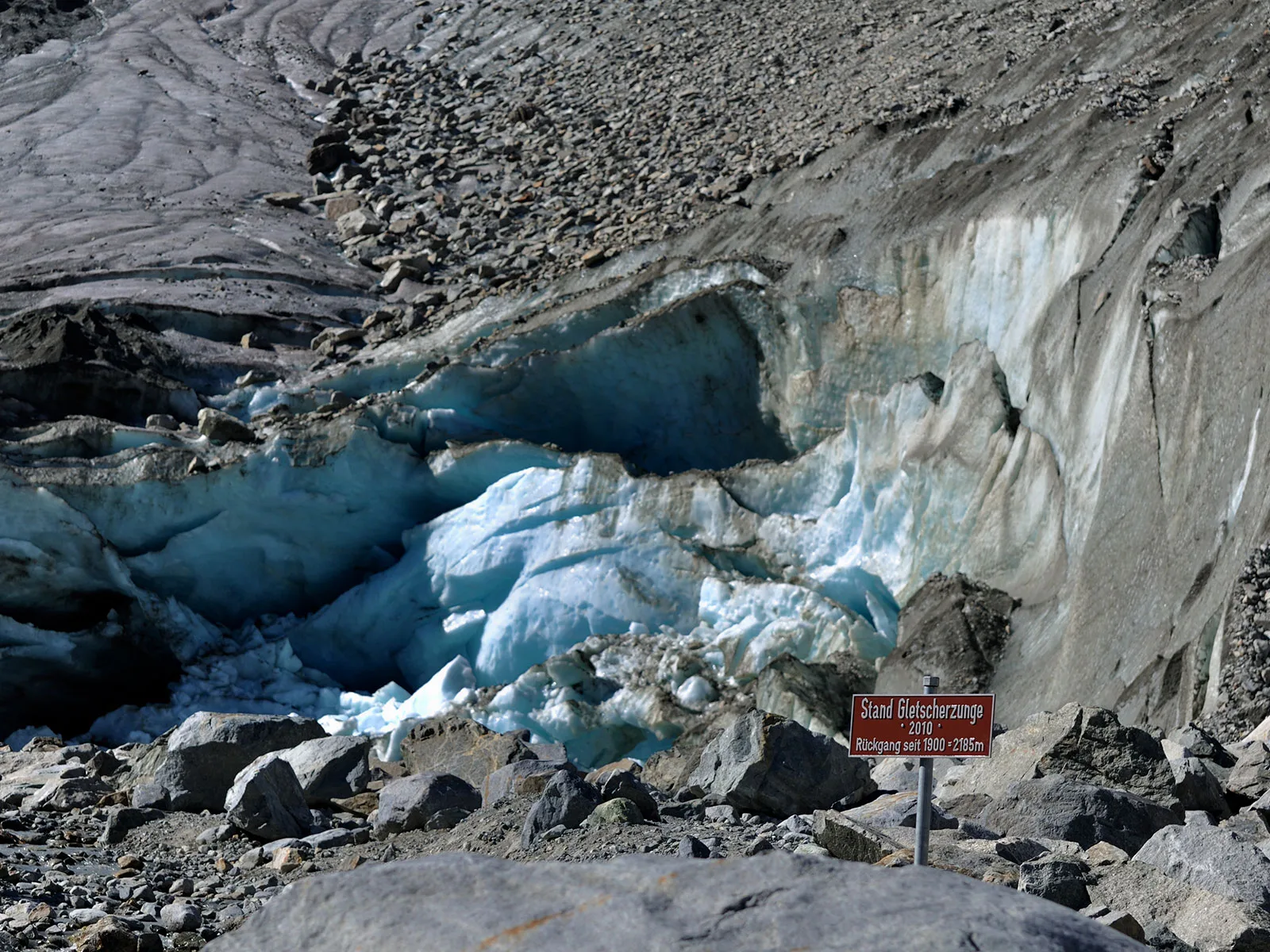

Kaum war die Bundesverfassung von religiösen Ausnahmeartikeln befreit, wurde sie mit zwei neuen belastet: 2009 stimmten 58 Prozent für ein Minarettverbot und 2021 51 Prozent für ein Burkaverbot. Viele Schweizerinnen und Schweizer fremdeln weiterhin gegenüber religiöser Freiheit und Toleranz.

Die Glaubens- und Gewissensfreiheit ist unverletzlich.