Privatsphäre: ein umkämpftes Grundrecht

Die Bundesverfassung garantiert den Schutz der Privatsphäre. Im Staatsschutz, im Erziehungswesen und im Steuerwesen wurde dieses Grundrecht immer wieder eingeschränkt.

Als Grundrecht ist der Schutz der Privatsphäre ein neues Phänomen, das erst 1999 in die Bundesverfassung aufgenommen wurde. Als breit anerkanntes Leitbild ist die Idee jedoch älter. Sie reicht bis ins 19. Jahrhundert zurück. Die Garantie einer Privatsphäre war damals eng verknüpft mit der Idee des republikanischen Bürgers. Die Privatsphäre schützte den freien Bürger vor den Übergriffen eines starken (gemeint war: autoritären, absolutistischen) Staates. So definierte Meyers Konversationslexikon von 1889 den Begriff «Privat» als «was dem öffentlichen Leben entgegengesetzt ist» oder was den Bereich der Privatwirtschaft betrifft, im Gegensatz zur «Staatswirtschaft» oder «Gemeinwirtschaft». Die bürgerlichen Freiheitsrechte, die als Reaktion auf die zunehmende Macht absolutistischer Staaten entstanden, waren historisch eng verknüpft mit dem Schutz der Privatsphäre.

Die Geschichte des modernen Bundesstaats und der Ausbau seiner Vollmachten gerieten in der Schweiz wiederholt in Konflikt mit dem bürgerlichen Anspruch auf Wahrung der Privatsphäre. Dies zeigt sich beispielhaft im Steuerwesen der Helvetik, also noch vor der Gründung des Bundesstaats 1848. Der Versuch, ein modernes Steuer- und Abgabensystem einzurichten, scheiterte Anfang des 19. Jahrhunderts nicht zuletzt an einer radikalen Vorstellung des bürgerlichen Steuergeheimnisses. So durfte im Baselbiet der Statthalter beim Eintreiben der Steuern nur eine Kiste aufstellen, nicht aber kontrollieren, welchen Betrag die Steuerpflichtigen darin deponierten. Die Steuern wurden in einem verschlossenen Umschlag abgegeben, ohne Einsichtnahme der Behördenvertreter. Wer den korrekten Steuerbetrag einwarf, wurde offenbar zum Gespött seiner Mitbürgerinnen und Mitbürger. Regelmässig landeten zahlreiche Falschmünzen in der Kiste.

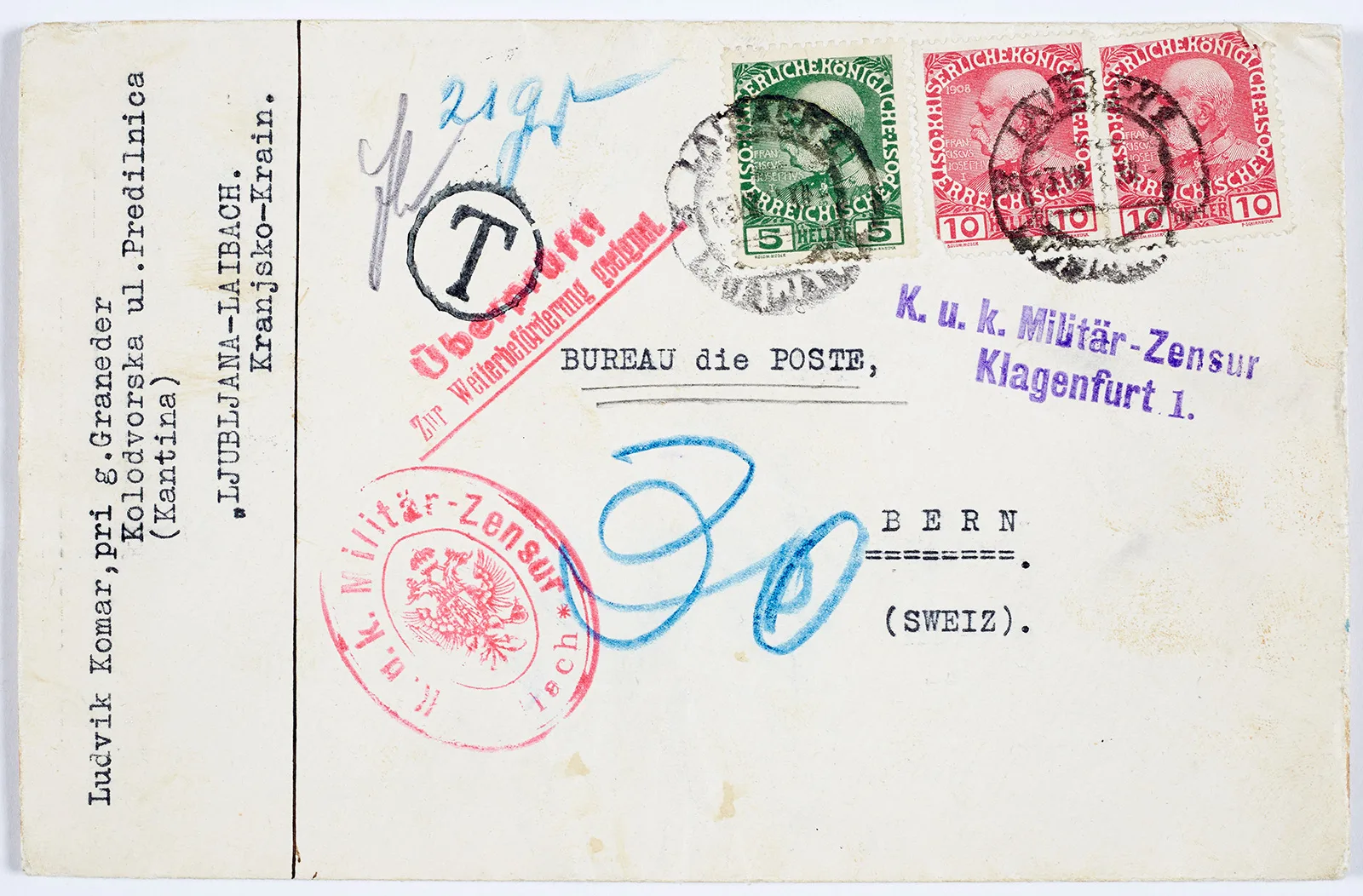

Es ist deshalb kein Zufall, dass die Bundesverfassung von 1848 nur in einem Bereich – dem Postwesen – einen Konflikt zwischen Staat und Privatsphäre zu regeln hatte. Die Verfassung bestärkte dabei die Position der Privatleute und garantierte die «Unverletzbarkeit des Postgeheimnisses».

In vier Bereichen staatlichen Handelns war der Schutz der Privatsphäre im Verlauf des 20. Jahrhunderts umstritten und wurde zumindest vorübergehend eingeschränkt. Sie reichen vom Staatsschutz über das Steuerwesen und das Erziehungswesen bis hin zum Umgang mit neuen Technologien.

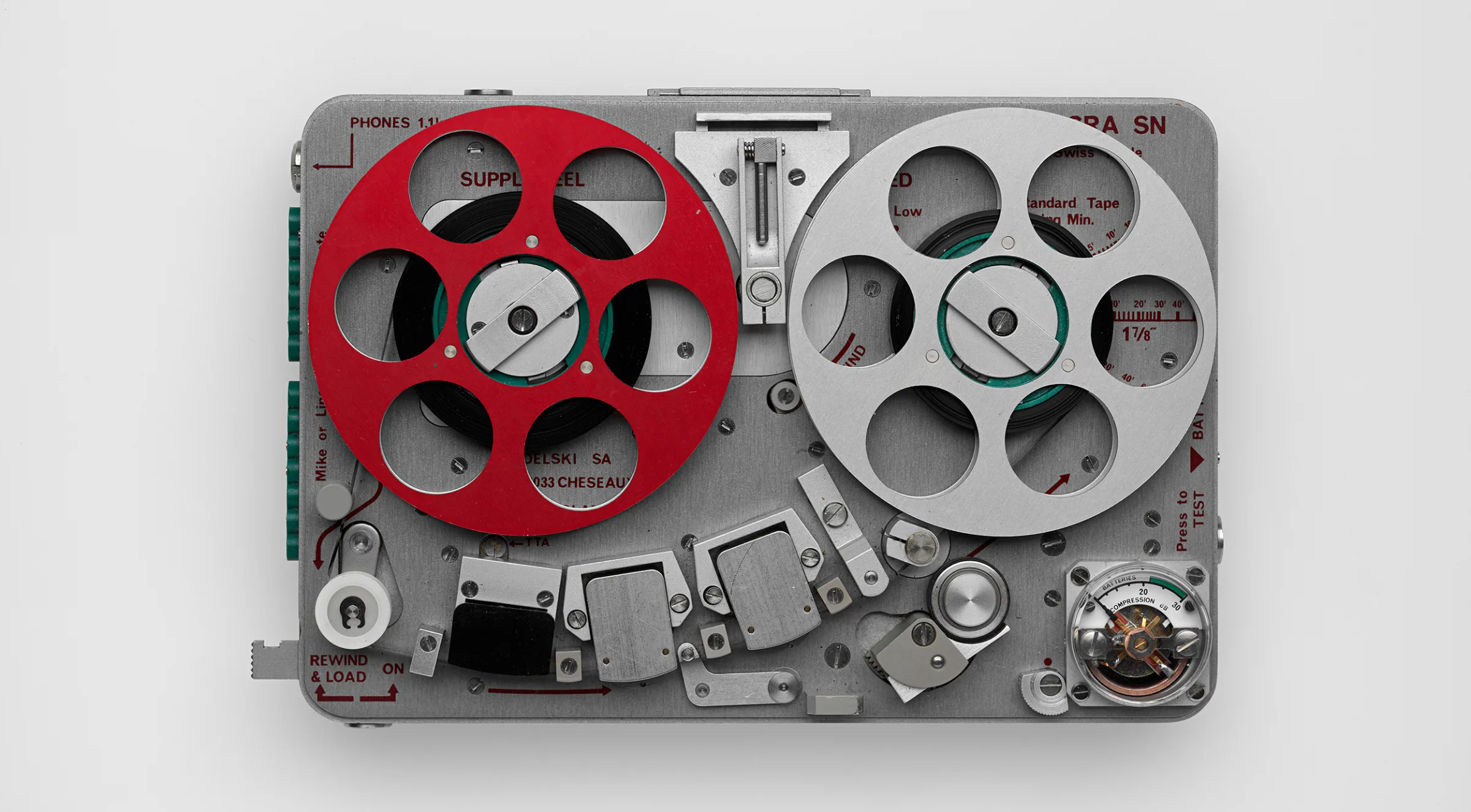

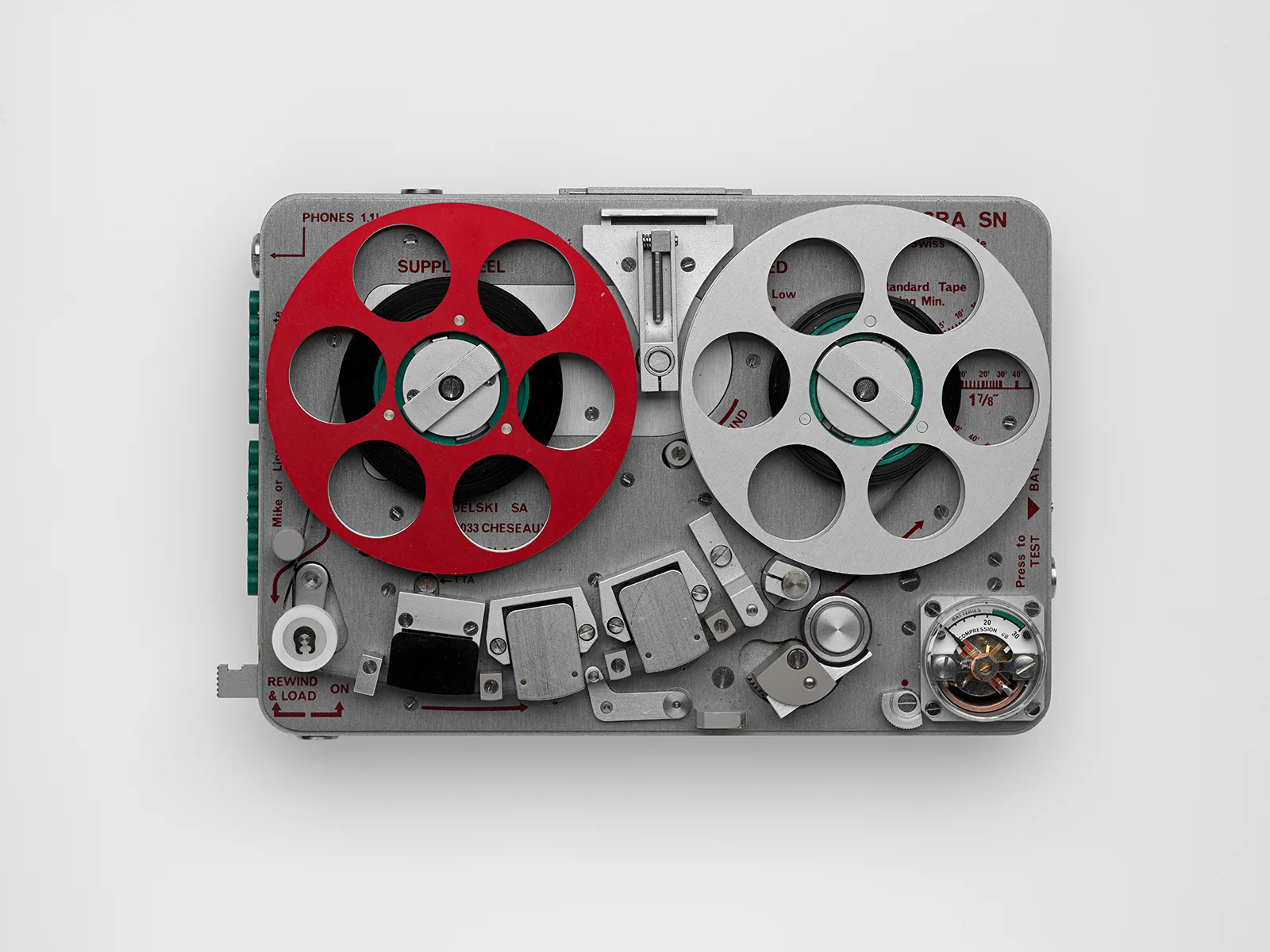

Der Staatsschutz existierte seit der Bundesstaatsgründung 1848 zur Sicherung der staatlichen Ordnung. Im Visier standen Einzelpersonen und Gruppen, denen umstürzlerische Handlungen unterstellt wurden und die deshalb überwacht wurden mit ähnlichen Mitteln wie jenen des militärischen Nachrichtendiensts. Im 19. und frühen 20. Jahrhundert, als der Bundesstaat im Föderalismus noch vergleichsweise schwach war, fristete der Staatsschutz ein marginales Dasein. Seit der Zwischenkriegszeit und erst recht im Kalten Krieg wurden die Aktivitäten des Staatsschutzes jedoch stark ausgeweitet. Ausländische und linke oder linksradikale Gruppierungen – insgesamt fast eine Million Menschen – wurden systematisch und zumeist ohne deren Kenntnis überwacht. Als nach dem Ende des Kalten Krieges das Ausmass der Bespitzelungen bekannt wurde und zur «Fichen-Affäre» führte, kam der Bund nicht mehr darum herum, den Staatsschutz grundlegend zu reorganisieren, ihn einer stärkeren Aufsicht zu unterstellen und damit die Privatsphäre der überwachten Personen zu stärken.

Jede Person hat Anspruch auf Schutz vor Missbrauch ihrer persönlichen Daten.