Die eidgenössische Politik des Ausgleichs

Seit 1848 hat die Eidgenossenschaft eine Verfassung. Doch die Geschichte dieses bis heute geltenden Rechtsdokuments geht viel weiter zurück. Ohne diese Vorgeschichte wäre der Bundesstaat in der heutigen Form kaum möglich geworden.

Gewissen Liberal-Radikalen kam der Sonderbund (wie in der Jesuitenfrage) entgegen, weil sie davon ausgingen, dass ohne Gewalt eine Umgestaltung der Schweiz kaum durchführbar sei. Deshalb trieben sie den Konflikt propagandistisch bis zum Bürgerkrieg weiter. Die Anhänger des Sonderbunds ihrerseits manövrierten sich ins Abseits und verschärften die Konfessionalisierung derart, dass sich unter anderem die reformierten Konservativen, die den politischen Anliegen des Sonderbunds wohl gesonnen waren, abwandten oder neutral verhielten.

Bezüglich dieser Vorgeschichte sollen zuerst zwei wichtige historische Entwicklungen der Schweiz näher betrachtet werden, nämlich die Schweizer Neutralität und das Genossenschaftsprinzip. Beide waren für eine «Politik des Ausgleichs» konstitutiv. Danach sollen dann die Versuche einer Revision des eidgenössischen Bundesvertrages während der Regeneration Thema sein und schliesslich die Anstrengungen der Gründungsväter zur Bildung eines Bundesstaates, die stark vom Willen zur Integration geprägt waren.

Politik des Ausgleichs

Da die Eidgenossenschaft aber nach wie vor in zahlreiche Allianzen verstrickt war, führte dies zu Widersprüchen und machtpolitische Interessen lähmten immer wieder eine friedliche Entwicklung. Auch das Söldnerwesen förderte nicht gerade eine Aussenpolitik, die auf Vertrauen aufbaute. Trotzdem brachte die erklärte Neutralität der Schweiz zunehmend die angestrebte Einheit und das konfessionell gespaltene, mehrsprachige Land konnte sich nach der völkerrechtlichen Anerkennung der staatlichen Souveränität im Westfälischen Frieden (1648) relativ unabhängig entwickeln. Der Eidgenossenschaft gelang es dann auch gut, sich aus den europäischen Glaubens-, Eroberungs- und Erbfolgekriegen der frühen Neuzeit herauszuhalten. Mit dem Dreissigjährigen Krieg (1618–1648) nahm mit der Defensionale von Wil (1647), der ersten gesamteidgenössischen Wehrordnung, die bewaffnete Neutralität immer mehr Gestalt an. Die Schweiz entwickelte eigenständig Schiedsverfahren zur friedlichen Streitbeilegung, die vorerst innenpolitisch zum Zug kamen und regte später diesbezüglich auch Schutzmacht-Mandate zugunsten anderer Staaten an.

Nach den schwierigen Phasen der Helvetik (1798–1803) und der Mediation (1803–1815), die allerdings durchaus auch wichtige Impulse gesetzt hatten, gelang es der Schweiz, sich wieder eigenständiger zu entwickeln und die Tradition des «Ausgleichs» wieder stärker politisch zu integrieren. Bereits in der Restaurationszeit (1815–1830) kann man die Kantone als «Laboratorien der Freiheit» bezeichnen, was schliesslich auch zur Entwicklung der Demokratie auf Gemeinde- und Kantonsebene beitrug. Mithilfe dieser Prozesse, die zu mehr direkten Demokratie führten, wurde viele wichtige Erfahrungen gesammelt und vermieden, dass Unstimmigkeiten in politische Gewalt ausarteten.

Revisionsversuche des Bundesvertrages und Sonderbundskrieg

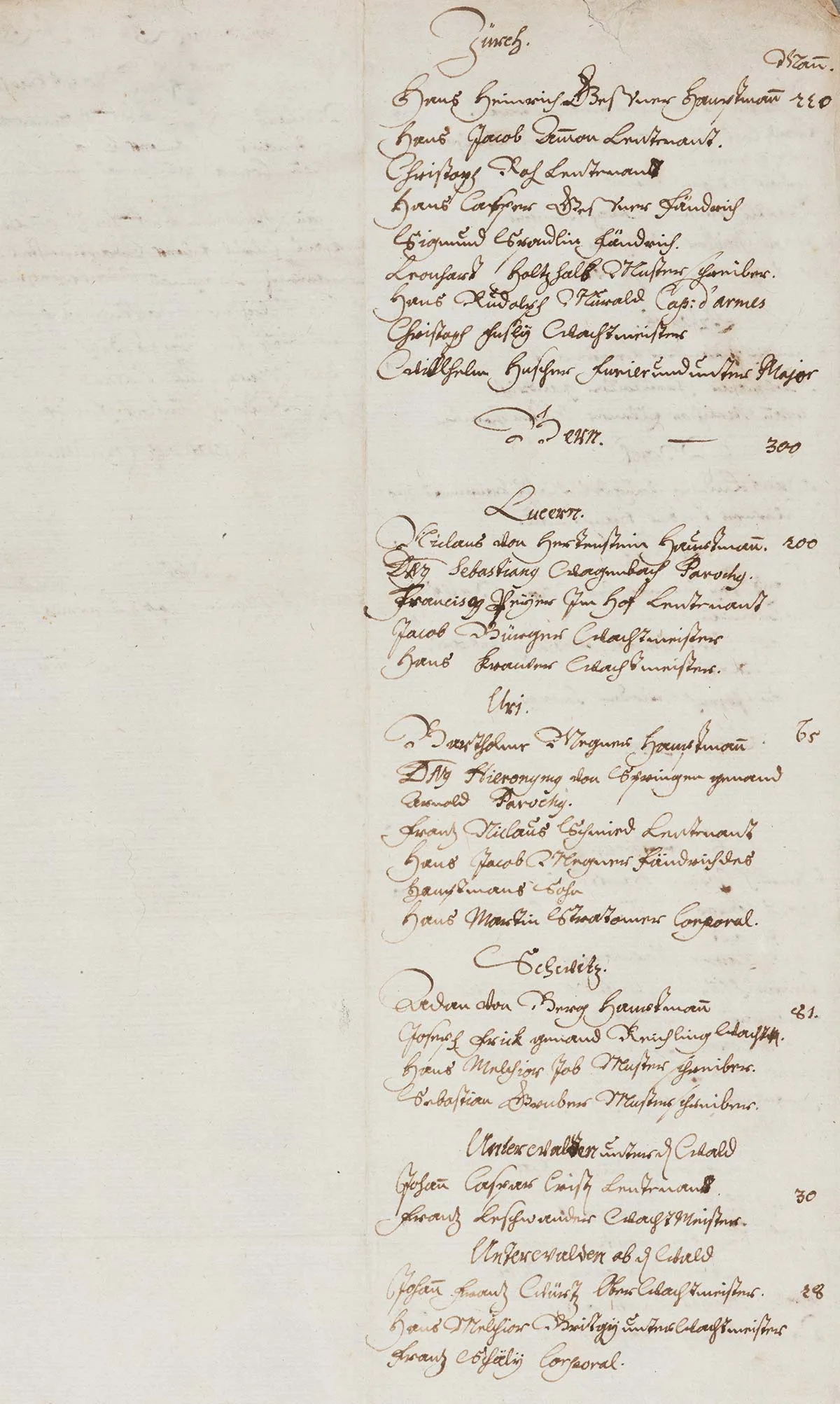

Zusätzlich drängten die Liberal-Radikalen bald auf eine Revision des eidgenössischen Bundesvertrages im Sinne der neuen Kantonsverfassungen. Eine Grundlage dafür gab der «Zuruf» des Luzerners Kasimir Pfyffer. Für die Revision des Bundesvertrages bestand aber eine hohe politische Hürde. Da im Bundesvertrag keine Revisionsbestimmungen integriert worden waren, entstand in der Tagsatzung eine heftige Diskussion, ob für die Revision Einstimmigkeit oder eine einfache Mehrheit genüge.

In wirtschaftlicher Hinsicht sollte unter anderem in der Schweiz der freie Personen- und Warenverkehr gelten und eine einheitliche Währung eingeführt werden. Der Entwurf war wohl insgesamt zu ambitioniert, denn bereits anlässlich der Tagsatzung im Mai 1833 wurde er stark überarbeitet. Nachdem die Bundesurkunde von zehn Kantonen angenommen worden war, wurde er in einer Volksabstimmung im Vorort Luzern, wo der Bundessitz vorgesehen war, im Juli 1833 abgelehnt, womit das Projekt gescheitert war. Die Gegner der Bundesurkunde, vor allem katholische und reformierte Konservative sowie Föderalisten hatten sich mit ihrem Anliegen durchgesetzt, dass jede Abänderung des Bundesvertrages Einstimmigkeit erfordere. Auch ein zweiter Anlauf der Revision 1833–1835 scheiterte. Festgehalten werden muss, dass der Rossi-Plan insgesamt, neben drei weiteren nichtamtlichen Verfassungsentwürfen, ein wichtiger Meilenstein in der eidgenössischen Verfassungsgeschichte darstellt. Damit war zwar ein Anfang gemacht, aber den Liberal-Radikalen ging alles zu langsam. Deshalb trieben sie die Revolution voran, auch wenn dies mit Rechtsbrüchen verknüpft war und schliesslich mit den Gegenmassnahmen der Konservativen zum Sonderbundskrieg führte.

Die Politik des Ausgleichs wurde nach Beendigung des kurzen Sonderbundskrieges mit der Ausarbeitung der neuen Bundesverfassung vertieft. Deshalb war dieser Vorgang und schliesslich die Einführung der Bundesverfassung auch keine «Stunde Null», wie es das Buch von Rolf Holenstein als These vertritt. Das Buch ist, davon abgesehen, mit der Erschliessung von Privatprotokollen und Geheimberichten eine Fundgrube für die Entstehungsgeschichte des schweizerischen Bundesstaates und schliesst einige Forschungslücken. Wichtig ist aber die Auffassung, dass die Bundesverfassung insgesamt sowie der Bundesstaat das Resultat einer langen Entwicklung, einer longue durée sind. Vasella führt in diesem Zusammenhang aus, dass «der Geist des Sich-Verstehenwollens, der Wille zur Verträglichkeit» in der Schweizer Geschichte bedeutsam gewesen sei. Und weiter: «Zur Erreichung [dieser] ethischen Grundlagen bedurfte es eines langen geschichtlichen Prozesses.»

Die Genialität der Bundesverfassung

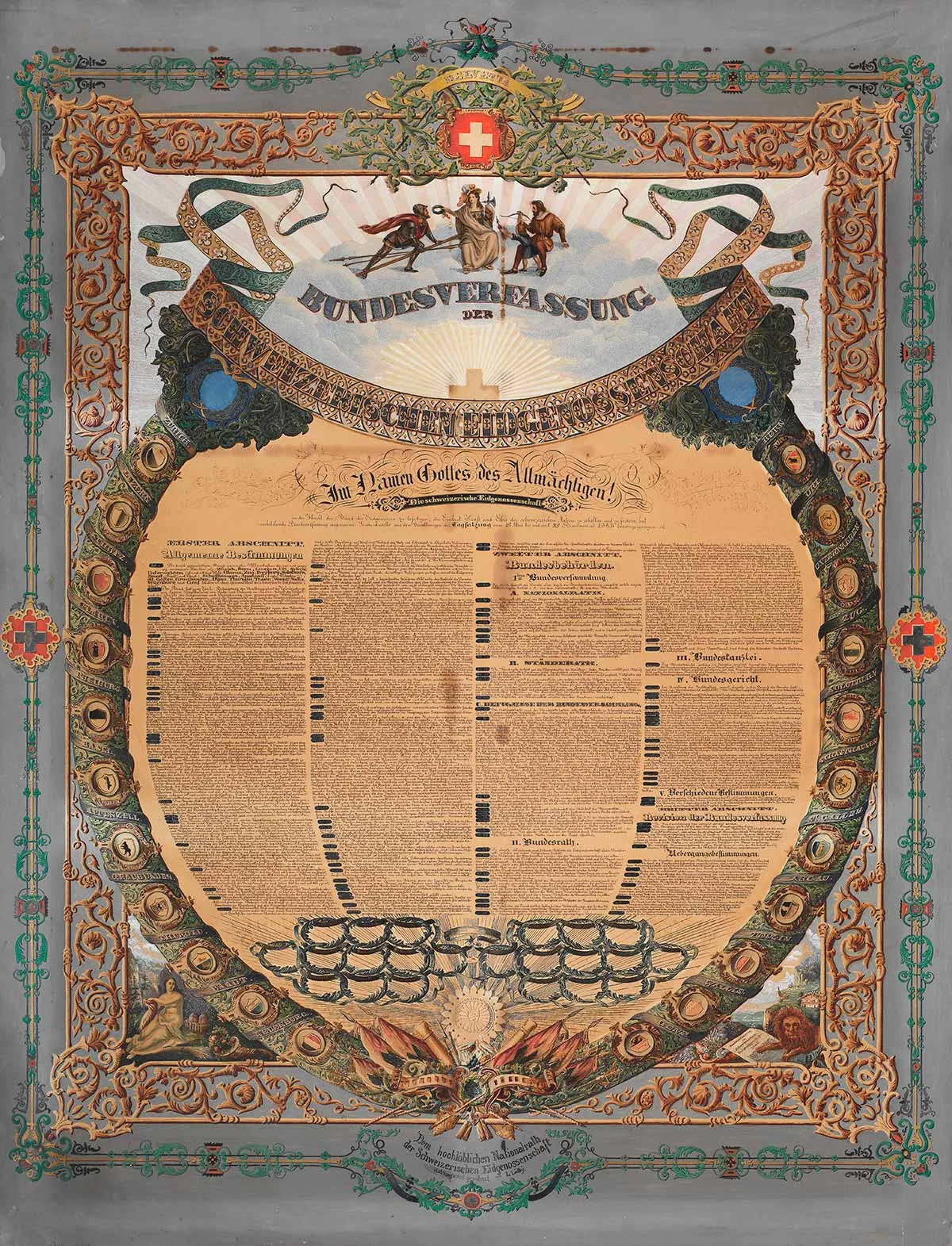

Nur fünf Tage, nachdem die Kommission im Februar 1848 erstmals zusammengetreten war, brach in Paris die Revolution aus; rasch griff diese auf die autoritären Monarchien Europas über, die noch im Januar 1848 der Tagsatzung Interventionen im Falle einer Veränderung des Bundesvertrages angedroht hatten. Damit waren die äusseren antiliberalen Kräfte entscheidend geschwächt. Die 23-köpfige Kommission nutzte die Chance: Sie verzichtete auf weitere Ausbesserungen am alten Bundesvertrag und schuf in 51 Tagen die Bundesverfassung.

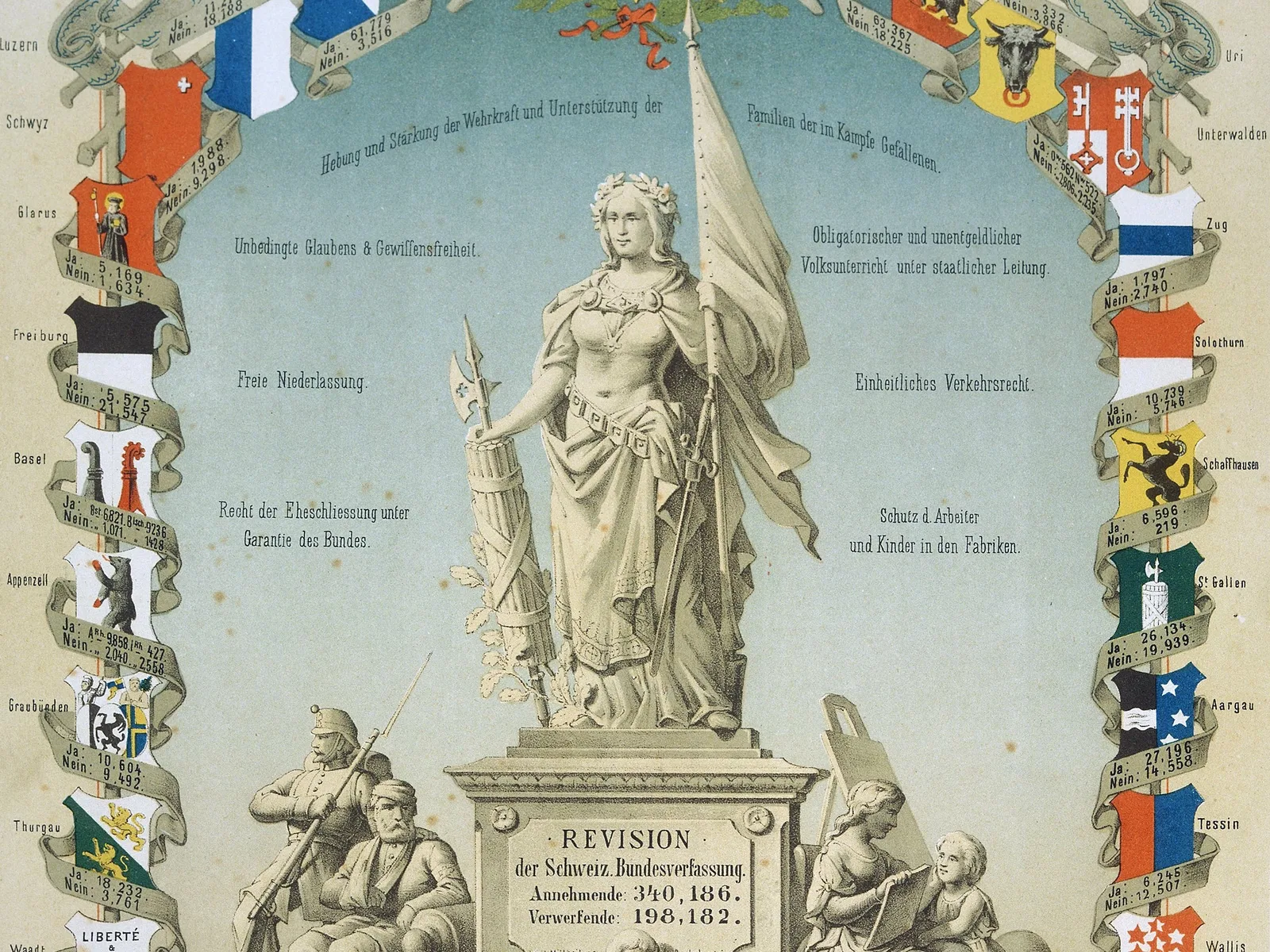

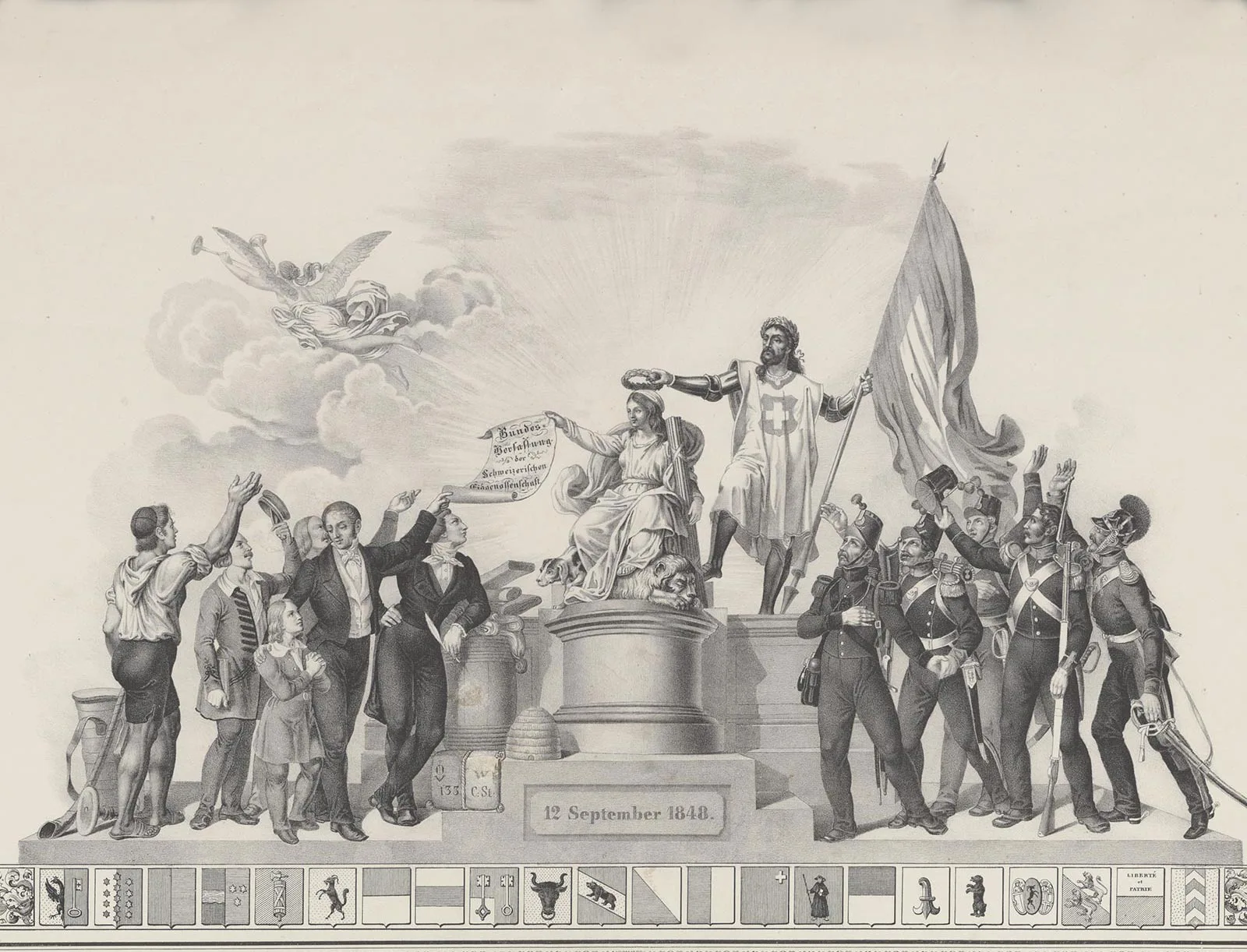

In diesem Sinne akzeptierte die Tagsatzung im Juni 1848 das neue Verfassungswerk; im Juli und August folgten die Abstimmungen in den Kantonen, von denen 15½ zustimmten, während 6½ ablehnten. Die gesamte Innerschweiz sowie der Kanton Tessin und das Wallis sagten Nein. Uri, Ob- und Nidwalden taten dies anlässlich einer Landsgemeinde. Luzern sagte ja, allerdings galt dort ein besonderes Verfahren: Die Stimmenthaltungen wurden als Ja-Stimmen gezählt. Im ehemaligen Sonderbundskanton Fribourg gab es ebenfalls aufgrund eines Entscheides des Grossen Rates ein Ja. Dies alles war nicht gerade ein gutes Omen für die neue Bundesverfassung und damit auch für Ausgleich und Integration der Verlierer. Allerdings muss betont werden, dass das unterlegene katholisch-konservative Lager dem Projekt nicht per se ablehnend gegenüber stand und die meisten ablehnenden Kantone zähneknirschend auch das Mehrheitsprinzip akzeptierten und erklärten, dass sie sich an die Verfassung gebunden fühlten. Dies nicht zuletzt deshalb, weil einige ihrer Anliegen in die Verfassung integriert worden waren. Am 12. September 1848 erklärte die Tagsatzung, dass die Bundesverfassung damit angenommen sei und als Grundgesetz der Eidgenossenschaft gelte.

Integration der Verlierer

Auch darf das Jesuitenverbot nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Bundesstaat mit der Festsetzung der kantonalen Schul- und Kirchenhoheit sowie der Einführung des Ständerats und des Ständemehrs deutliche föderalistische Akzente setzte. Die Bundesverfassung verband das nationale Prinzip mit dem Fortbestand der Stände als souveräne Kantone. Bund und Gliedstaaten erfüllten ihre Aufgabe in einem dualistischen Zusammenwirken auf der Grundlage der Subsidiarität. So half der Sonderbund indirekt mit, eine zentralistische Lösung zu erschweren und weitere revolutionäre Umgestaltungen im Sinn der Radikalen zu unterbinden.