Wessen Freiheit?

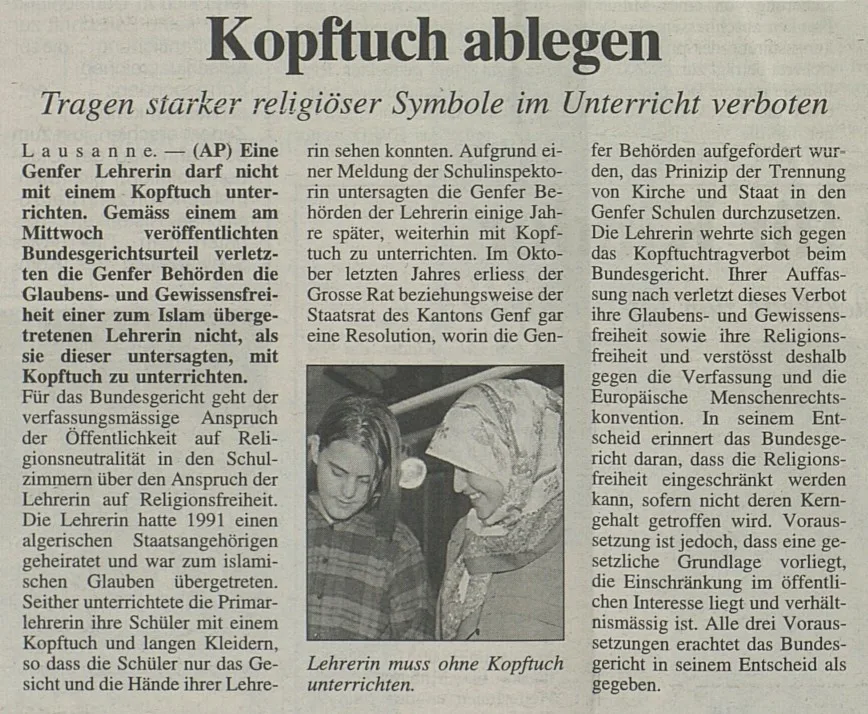

Das muslimische Kopftuch war in der Vergangenheit oft Gegenstand von heftigen Auseinandersetzungen. An ihm lässt sich der Wandel im Verständnis der Religionsfreiheit aufzeigen.

Juristisch betrachtet, ist Religion «Ausdruck einer individuellen Einstellung zum Göttlichen bzw. zum Transzendenten» und somit zunächst eine rein private Angelegenheit. Da sich zwischen der privaten und der öffentlichen Sphäre vielfältige Wechselwirkungen entspinnen, fällt eine klare Abgrenzung allerdings schwer. Wird etwa ein religiöses Bekenntnis oder die Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft sichtbar gemacht, wird Religion für andere wahrnehmbar und entsprechend zu einer öffentlichen Angelegenheit. Darüber eröffnet sich Interpretationsspielraum für juristische Auseinandersetzungen, die beeinflusst werden von historischen und gesellschaftspolitischen Entwicklungen und Diskursen.

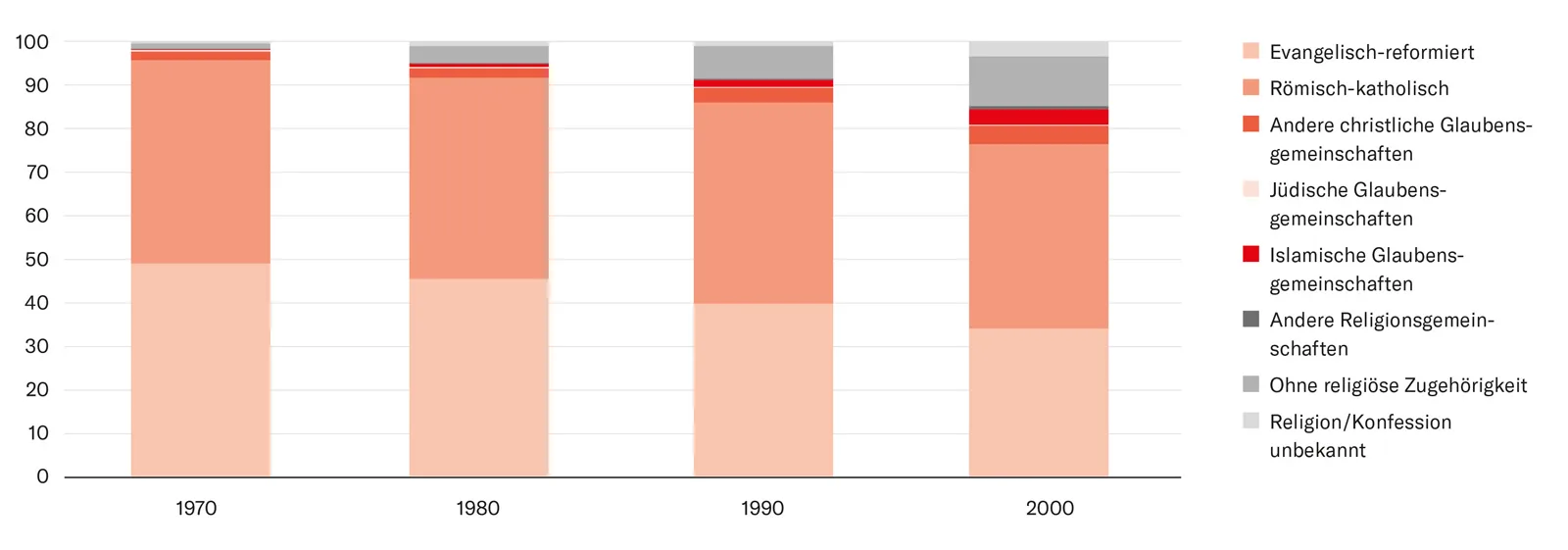

Seit den 1970er-Jahren hat sich die Schweiz von einem mehrheitlich christlich geprägten zu einem Land mit religiöser Vielfalt entwickelt. Während die Mitgliederzahlen der Landeskirchen sanken, stieg die Zahl der Nicht-religiösen sowie der Angehörigen von Freikirchen und nichtchristlichen Religionsgemeinschaften kontinuierlich. Den grössten Zuwachs erfuhren muslimische Gemeinschaften, nämlich von ca. 0,3 Prozent im Jahr 1970 auf 5,4 Prozent 2020. Nach dem Berliner Mauerfall setzte sich in den öffentlichen Debatten allmählich eine neue, bipolare Weltordnung durch. Anstelle des «kommunistischen Ostblocks» wurde der «Islamismus» und teils auch ganz generell «der Islam» zur internationalen Bedrohung erklärt. Verschärft wurde diese Wahrnehmung nach den Anschlägen des 11. September 2001 auf das World Trade Center in New York.

Die Lehrerin zog ihren Fall weiter an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR). Dieser stützte aber das Bundesgerichtsurteil. Die religiöse Neutralität der Schule sei in jedem Fall zu verteidigen. Die Argumentation, auf der die geschilderten Gerichtsentscheide gründen, verweist jedoch auf Vorannahmen und unausgesprochene Normvorstellungen. So stellen sich beispielsweise folgende Fragen: Inwiefern bedroht das Tragen eines Kopftuchs «Rechte und Freiheiten anderer» sowie «die öffentliche Ordnung und Sicherheit»? Warum trägt ein Verbot des Kopftuchs mehr zur Erziehung zu Toleranz und gegenseitigem Respekt bei als das Tolerieren desselben? Und inwiefern lässt sich das Kopftuch pauschal als Zeichen der Unterordnung der Frau verstehen?

Jede Person hat das Recht, ihre Religion und ihre weltanschauliche Überzeugung frei zu wählen und allein oder in Gemeinschaft mit anderen zu bekennen.