Wie Leinen Europa vernetzte

Die Produktion und der Handel von Leinen waren für viele Menschen in Europa und insbesondere der Ostschweiz das tägliche Brot, buchstäblich. Ein ganz besonderes Landschaftsgemälde aus den Niederlanden im Kunsthaus Zürich erzählt eine Geschichte von globaler Vernetzung und Abhängigkeit.

Der niederländische Maler gilt zwar als «Kleinmeister», als einer, der sich alltäglichen Sujets zuwandte. Doch fanden seine Werke schon zu seinen Lebzeiten viele Liebhaber und gelangten in zahlreiche bedeutende Museumssammlungen. Sein Nachruhm verdankt sich auch vielen prominenten Bewunderern aus Kunst und Literatur, darunter Füssli und Goethe.

Ruysdael hat nur relativ wenige, bei seiner Käuferschaft erfolgreiche Sujets variiert. Berühmt sind seine Waldlandschaften mit Wasserfällen. Aber auch die zahlreichen Ansichten seiner Heimatstadt Haarlem mit ihren typischen Leinenbleichen fanden grossen Anklang.

Unter ihnen ragt das im Kunstmuseum Zürich hängende «Die Bleichen von Haarlem» heraus. Mit dramatisch aufgetürmten Cumulus-Wolken fesselt der Maler zunächst den Blick. Auf rund zwei Drittel der Fläche des eher kleinen Gemäldes zelebriert er die Wolkenspiele und den lichten, hohen Himmel, wie es ihn nur in der Nähe des Meeres gibt. Der erhöhte Standpunkt auf den Dünen vor Haarlem greift die damals beliebte Vogelschau für Stadtansichten auf.

Seine exquisiten Lichtspiele hat Ruysdael noch häufiger aufgeführt. Neben Leinwandbleichen benutzt er dafür wahlweise Gischt, ein Getreidefeld oder einen Birkenstamm.

All dies macht es leicht, sich für Ruysdael aus ästhetischen Gründen zu begeistern. Doch ein Gemälde wie seines hat auch darüber hinaus vieles zu erzählen. Etwa über die Gesellschaft, in der und für die es entstand, über den ideellen und wirtschaftlichen Kontext. So hat es die dargestellte Szenerie der Arbeit auf den Bleichen in sich. Sie steht nicht nur im Zentrum des Gemäldes, sondern verweist auf ein ebenso zentrales Thema der europäischen Wirtschaftsgeschichte.

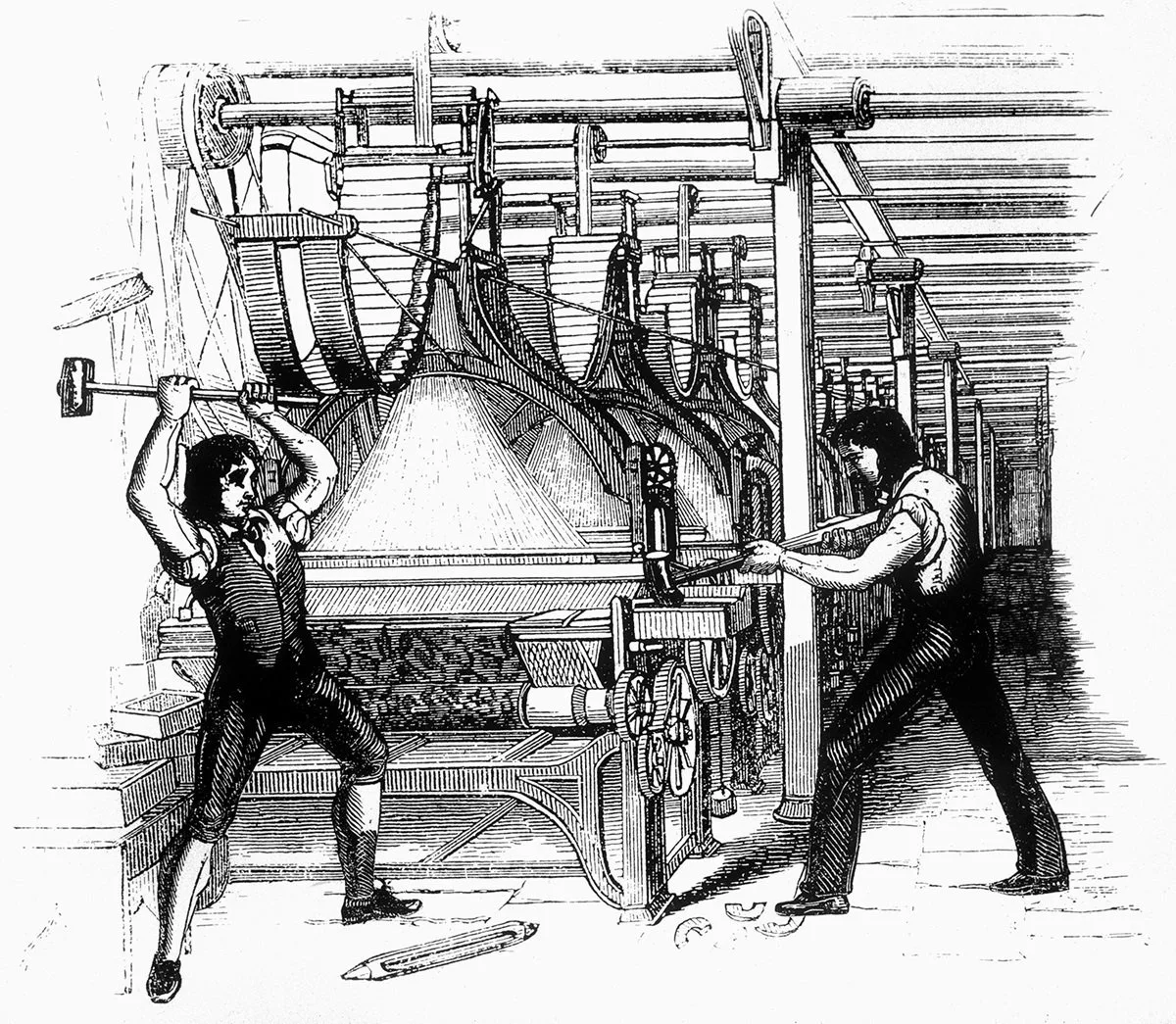

Die Niederlande hatten sich nach der Erlangung ihrer Unabhängigkeit vom spanischen Habsburgerreich im 17. Jahrhundert zum ökonomischen Zugpferd Europas entwickelt. Ihre freiheitliche Verfassung und insbesondere die Religionsfreiheit trugen zur Blüte bei, da Religionsflüchtlinge etwa aus Flandern einwanderten und Fachwissen mitbrachten. Entscheidend war auch die Flotte als Grundlage der baldigen Dominanz der Niederlande auf den Weltmeeren. Besonders weisse, edle Leinwand brauchten die Niederländer aber weniger für ihre Segelschiffe. Die Leinwand diente vor allem als wertvolles Handelsgut im entstehenden Dreiecks-Kolonialhandel.

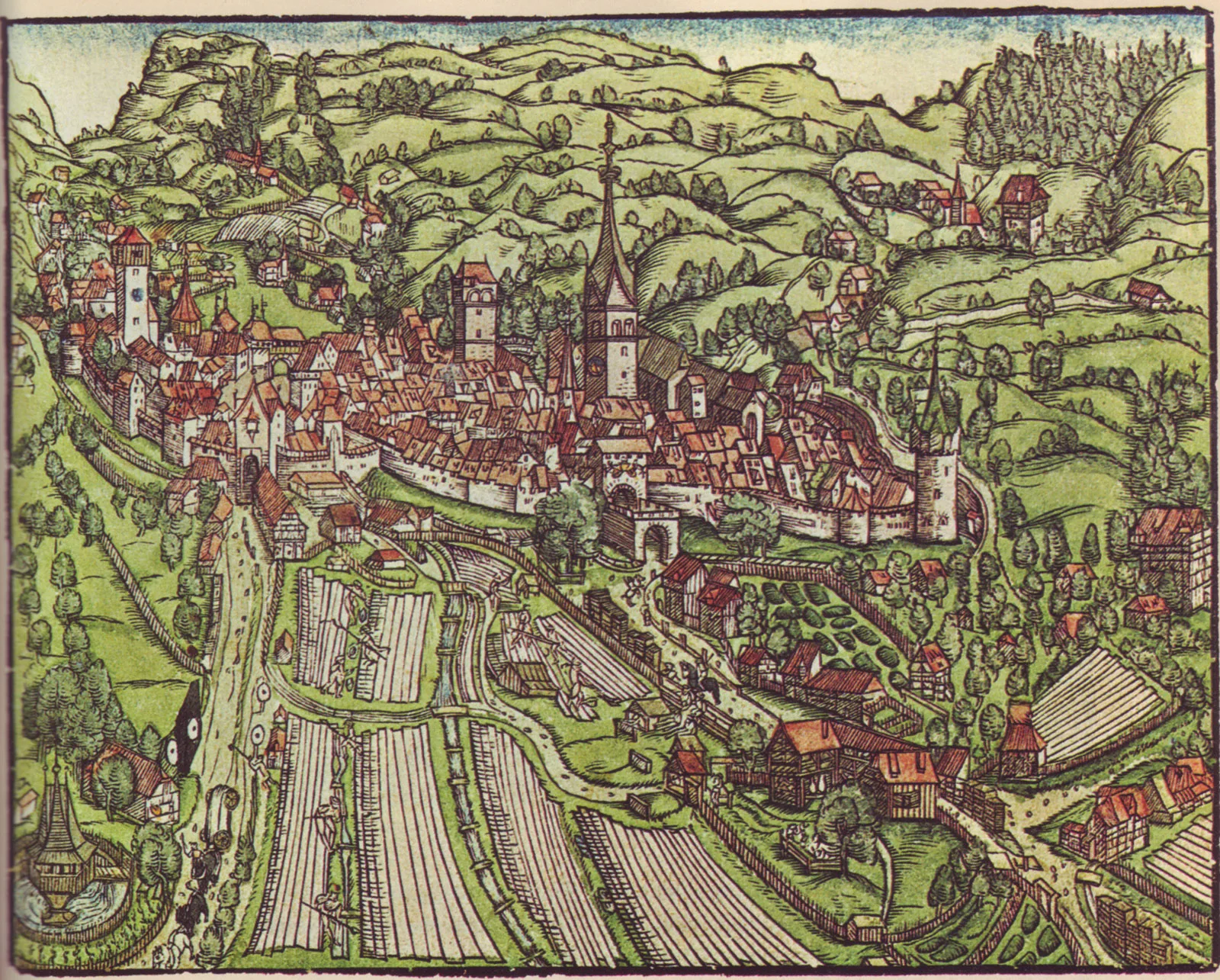

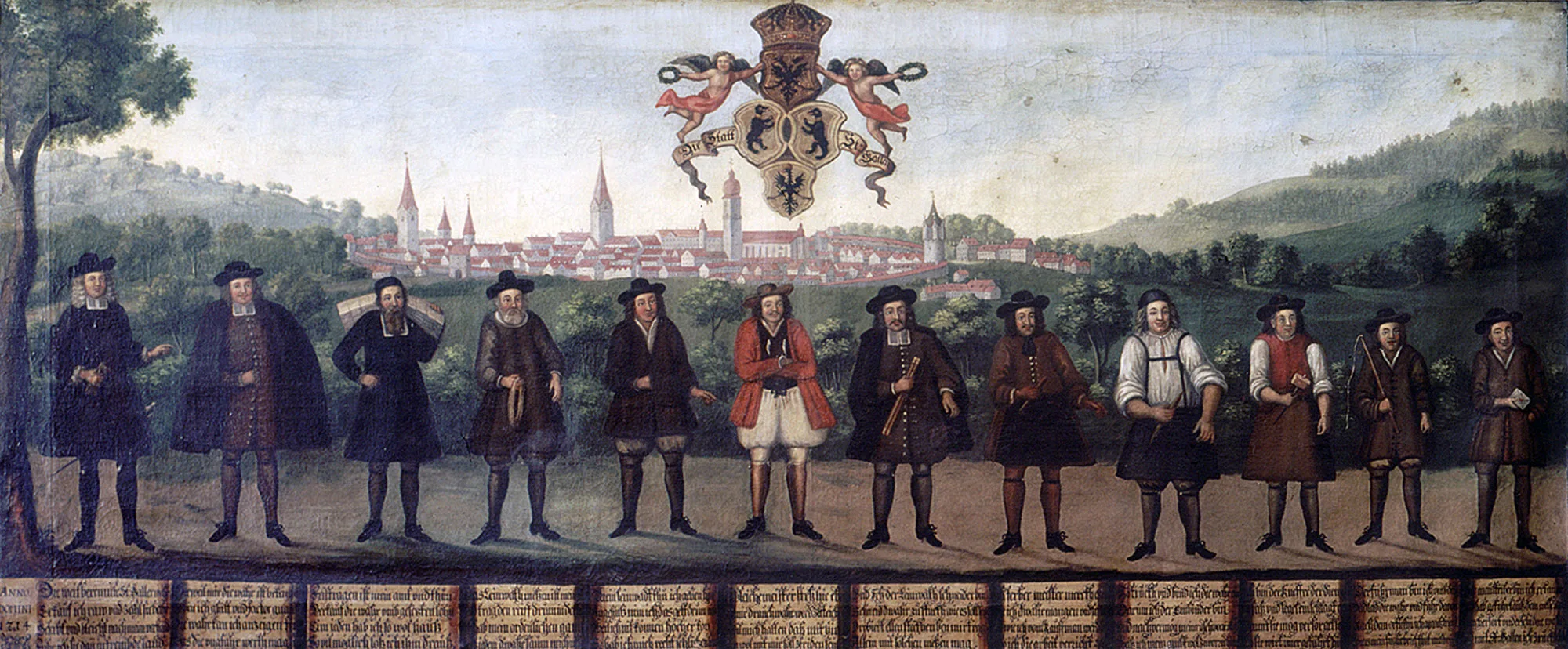

Dem Historiker Philipp Rösner zufolge waren ab dem 16. Jahrhundert ganze Regionen Europas in die Produktion und den Vertrieb von Leintuch eingespannt, insbesondere der süddeutsche Raum, wo die mächtigen Fugger in Augsburg ihren Reichtum unter anderem den Leinenhandel verdankten, aber auch Schlesien, Schottland, Irland und die Schweiz. Ohne die Leinenproduktion wäre ihre Wirtschaftsgeschichte anders verlaufen. St. Gallen etablierte sich allmählich als Hochburg und lief ab der Mitte des 15. Jahrhunderts dem zuvor dominierenden Konstanz den Rang ab.

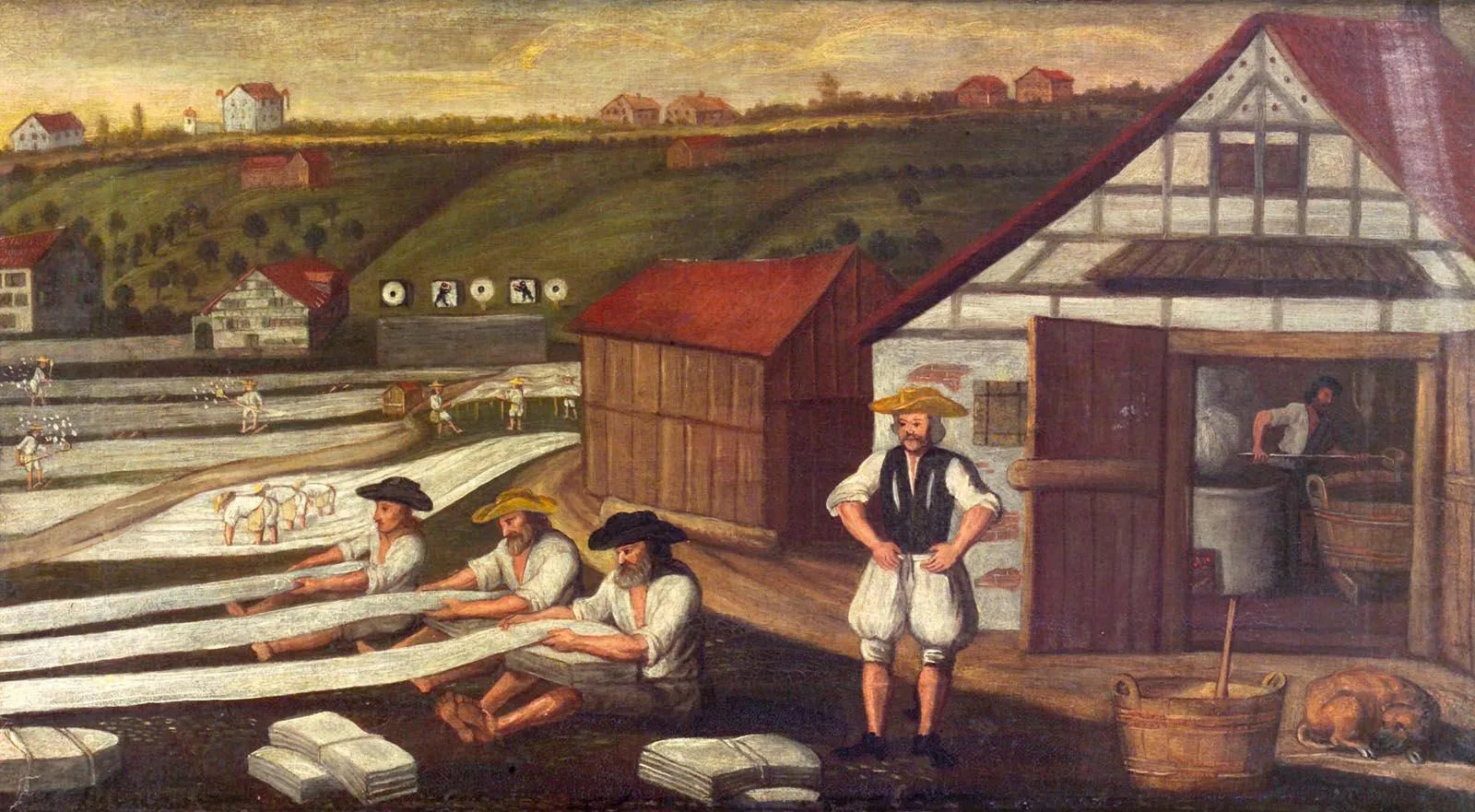

Für die Wertschöpfung spielte die Veredelung des Leinens und damit die von Ruysdael dargestellte Rasenbleiche eine entscheidende Rolle. Sie ist ein aufwändiges photochemisches Verfahren. Dafür wurden entsprechende Rasenflächen vor den Städten freigehalten. Auf ihnen wurden die bis zu 80 Meter langen Leinwandbahnen ausgebreitet. Auch in St. Gallen ging man so vor. Ein unbekannter Maler hat das Bleichen im sogenannten «Leinwandzyklus» festgehalten. Die vergleichsweise ungelenke Darstellung diente wohl weniger dem verfeinerten Kunstgenuss als zu Werbezwecken.

Doch interessanter ist der Hinweis auf eine Quelle des Reichtums der Niederlande, zu dem die Bleichen von Haarlem entscheidend beitrugen. Dieser ermöglichte neben dem Bau imposanter Kirchen, wie der Kathedrale St. Bavo am Horizont von Ruysdaels Gemälde, eine regelrechte Explosion der Kunstproduktion. Das «Goldene Zeitalter» steht für etliche glanzvolle Malerkarrieren. Man denke an Ruysdaels Zeitgenossen wie Rembrandt oder Jan Vermeer. Nicht wenige feierten in opulenten Stillleben den Luxus eines zu Reichtum gekommenen Bürgertums. Beim auf Landschaften spezialisierten Ruysdael hingegen darf der Bürger die zu seinem Vorteil wirkenden Arbeitskräfte von einem erhabenen Standpunkt aus betrachten. Die Mühsal der unregulierten Saison-Arbeit in den Bleichen ist bei ihm wohl nicht ohne Grund im Liliputformat dargestellt. So wird der ästhetische Genuss nicht mit lästigen Details gestört.