Sport und Kolonialismus

Was hat eine Ananas mit dem Tennissport zu tun? Genug, um auf der weltberühmten Tennistrophäe des Herreneinzels der Wimbledon Championships zu sein. Die Trophäe wird seit 1887 von Sieger zu Sieger weitergegeben und an der Spitze ziert sie eine kleine Ananas. Dies hängt mit der kolonialen Geschichte des Sports zusammen.

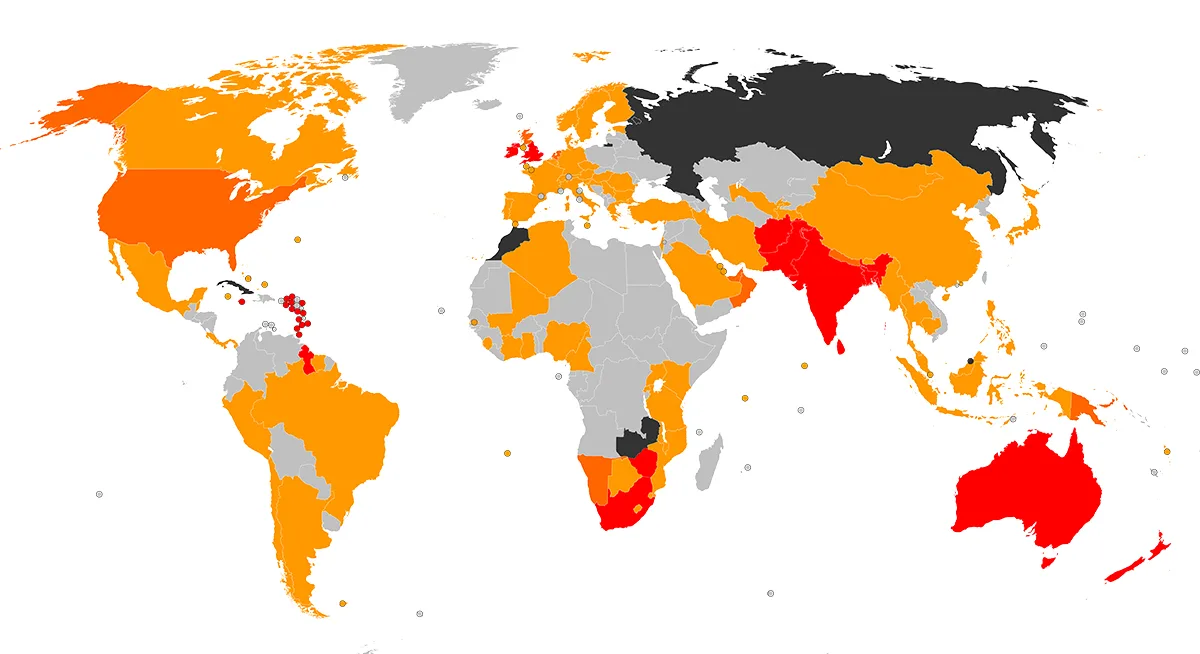

Grossbritannien war die grösste Sport- und Kolonialmacht und hatte somit auch einen enormen Einfluss in der internationalen Ausdehnung des Sports. In der Mitte des 19. Jahrhunderts verbreitete sich der moderne Sport von England aus in die ganze Welt. So auch der «Gentlemen-Sport» Cricket. Die Spieler orientieren sich stark an den Tugenden der Fairness und Disziplin. Deshalb wurde dieser Sport zum einen ein wesentlicher Bestandteil der britischen Gesellschafts- und Kulturpolitik in den Kolonien. Zum anderen diente Cricket den Engländerinnen und Engländern in den Kolonien zur Bildung der Identität. Durch den Sport, der mehrheitlich durch die adlige Kultur geprägt war, konnten die Mitglieder der Kolonialverwaltung ihren British way of life weiterführen und sich von der lokalen Bevölkerung distinguieren. Man gründete Clubs, traf sich unter seinesgleichen und zelebrierte durch die Abgrenzung zu den kolonisierten Personen die eigene Herkunft und Überlegenheit. Zunächst spielten die Briten unter sich, später gründete die lokale Bevölkerung ebenfalls Teams. Die Briten waren gegenüber den neu gegründeten Mannschaften deutlich stärker und konnten so auch in den Spielen ihre Überlegenheit demonstrieren.

Gleichwohl kann gesagt werden, dass seit der Dekolonialisierung eine andere Identitätspolitik mit den Sportarten des vergangenen British Empire betrieben wird: Das Rugby-Team Neuseelands beispielsweise ist divers und schüchtert die Gegner zu Spielbeginn mit dem Haka, einem traditionellen Kriegstanz der Maori, ein. Auch Südafrika, der aktuelle Weltmeister, zelebriert die Vielseitigkeit der Rainbow Nation und ihre eigenen Traditionen.

Ist die Sportwelt ohne Kolonialismus überhaupt zu denken? Fest steht, dass die Forschung hierzu noch wenig geleistet hat. Es wäre an der Zeit, die Globalisierung durch das British Empire und weitere imperialistische Staaten, aber auch durch den globalen Handel an sich vor dem Hintergrund der Sportgeschichte neu aufzurollen. Gummischuhe und -bälle, aber auch Rennrad- und Autoreifen sind wesentliche Innovationen im Sport, aber ohne die Kolonien nicht denkbar: Der koloniale Weg des Kautschuks in die Sportwelt, die spätere Synthetisierung und Vulkanisation müssten noch aufgezeigt werden. Doch sicher kommt es nicht von ungefähr, dass John Boyd Dunlop, ursprünglich Tierarzt, der die ersten Luftreifen entwickelte, später ausgerechnet von Irland aus, das unter britischer Herrschaft stand, ein weltweites Rennreifenimperium mit kolonialen Verbindungen aufbaute. Die Firma Dunlop war im Sport ein wichtiger Name geworden und ist heute zudem auch für ihre Tennis-Rackets und -Bälle bekannt.

Swiss Sports History

Dieser Text ist in Zusammenarbeit mit Swiss Sports History, dem Portal zur Schweizer Sportgeschichte, entstanden. Die Plattform bietet schulische Vermittlung sowie Informationen für Medien, Forschende und die breite Öffentlichkeit. Weitere Informationen finden Sie unter sportshistory.ch.