Die Nema – eine Schweizer Chiffriermaschine

Die Schweiz entwickelte im Zweiten Weltkrieg eine bessere Chiffriermaschine als die Enigma: die Nema.rn

Die drei Männer kannten einige, wenn auch nicht alle Schwächen der Enigma: So war der Vortrieb der Rotorwalzen regelmässig und das Gerät hatte nur drei selbstständige Walzen sowie eine Umkehrwalze. Das ermöglichte zwar eine grosse Zahl von Kombinationen, sie konnten aber mit etwas Fachwissen eingeschränkt werden. Damit war es möglich, diese Maschine zu knacken.

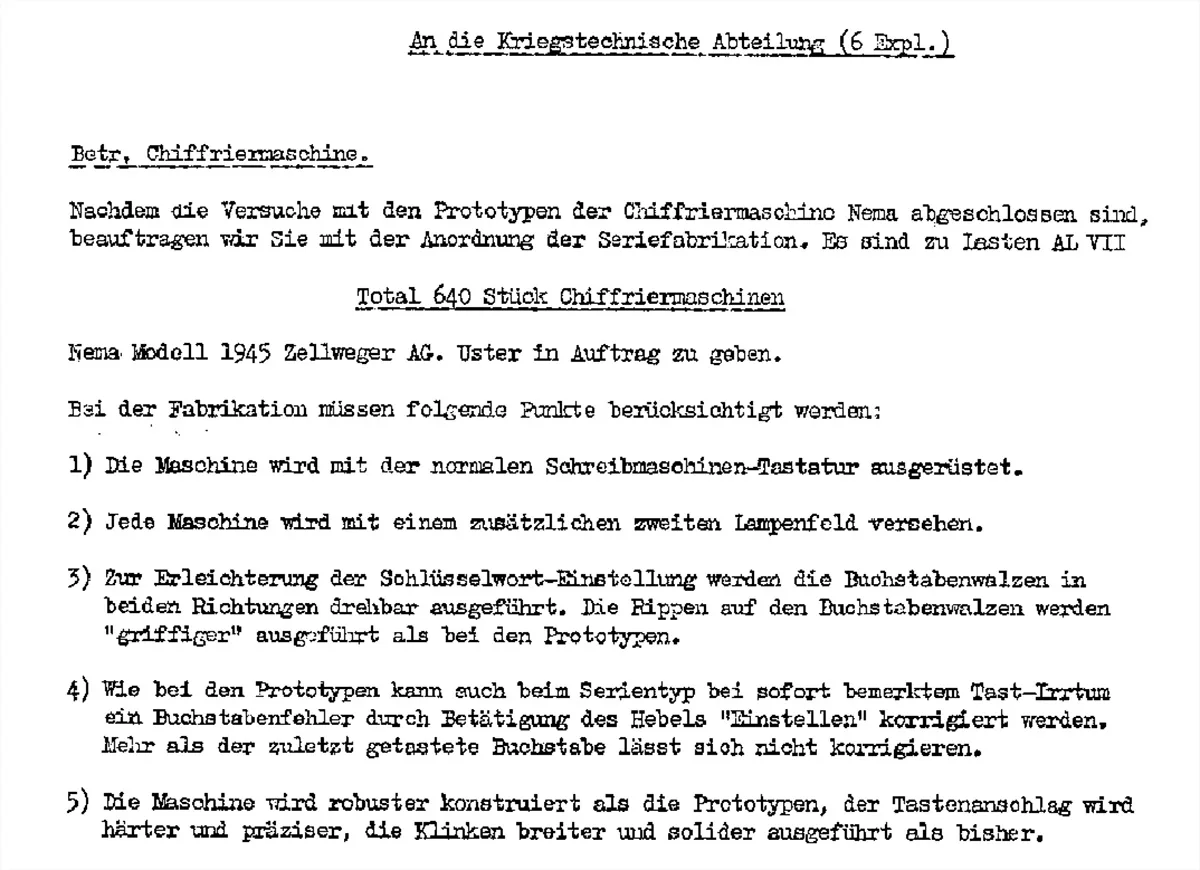

Erste Prototypen für ein Nachfolge-Gerät wurden während des Krieges entwickelt, das definitive Modell war allerdings erst Anfang 1945 bereit. Das Pflichtenheft war detailliert. «Die Maschine wird robuster konstruiert als die Prototypen, der Tastenanschlag wird härter und präziser, die Klinken breiter und solider ausgeführt als bisher», hiess es im Auftrag, der von der Firma Zellweger AG ausgeführt werden sollte. Das entsprechende Dokument befindet sich heute im Schweizerischen Bundesarchiv.

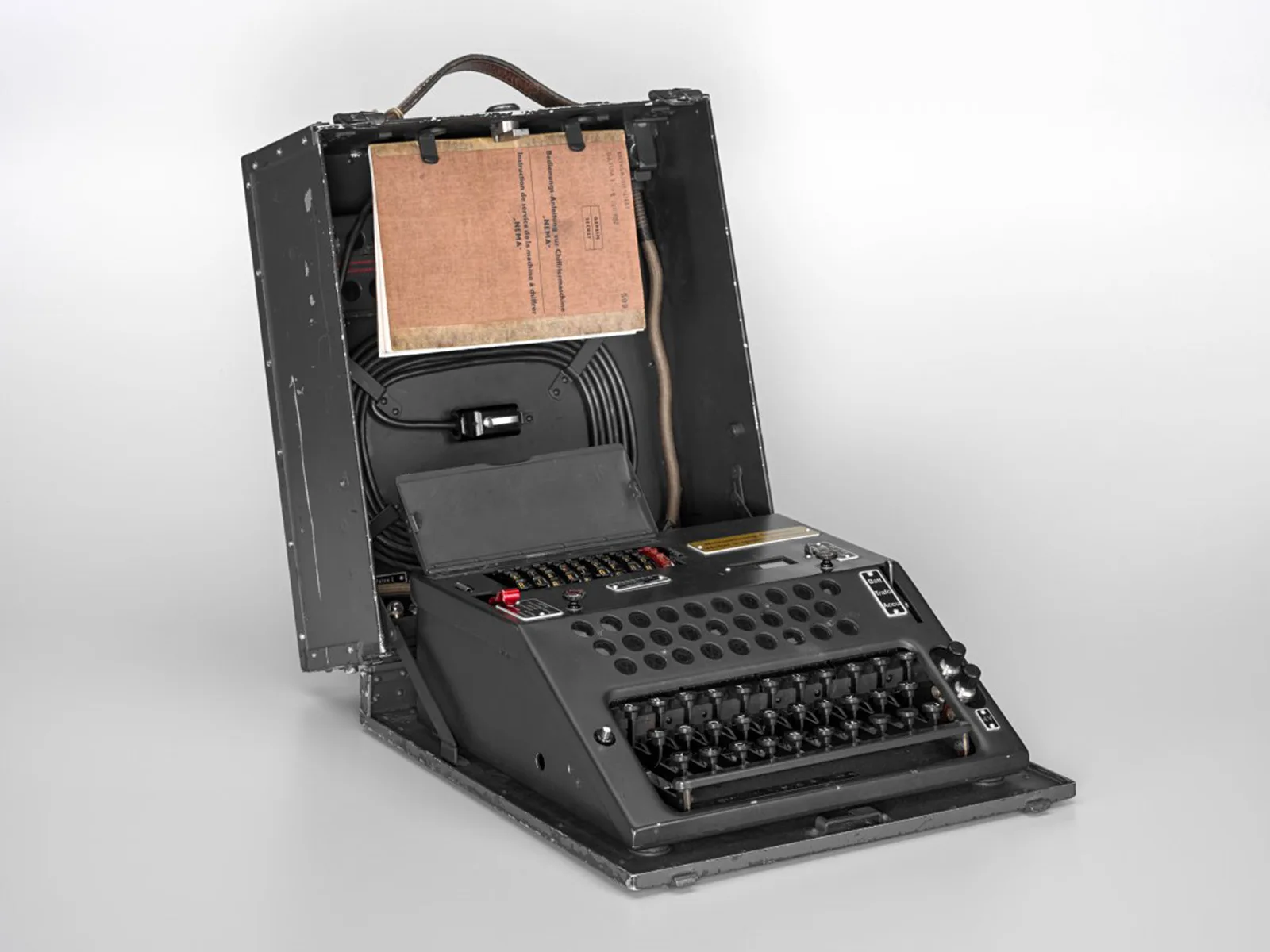

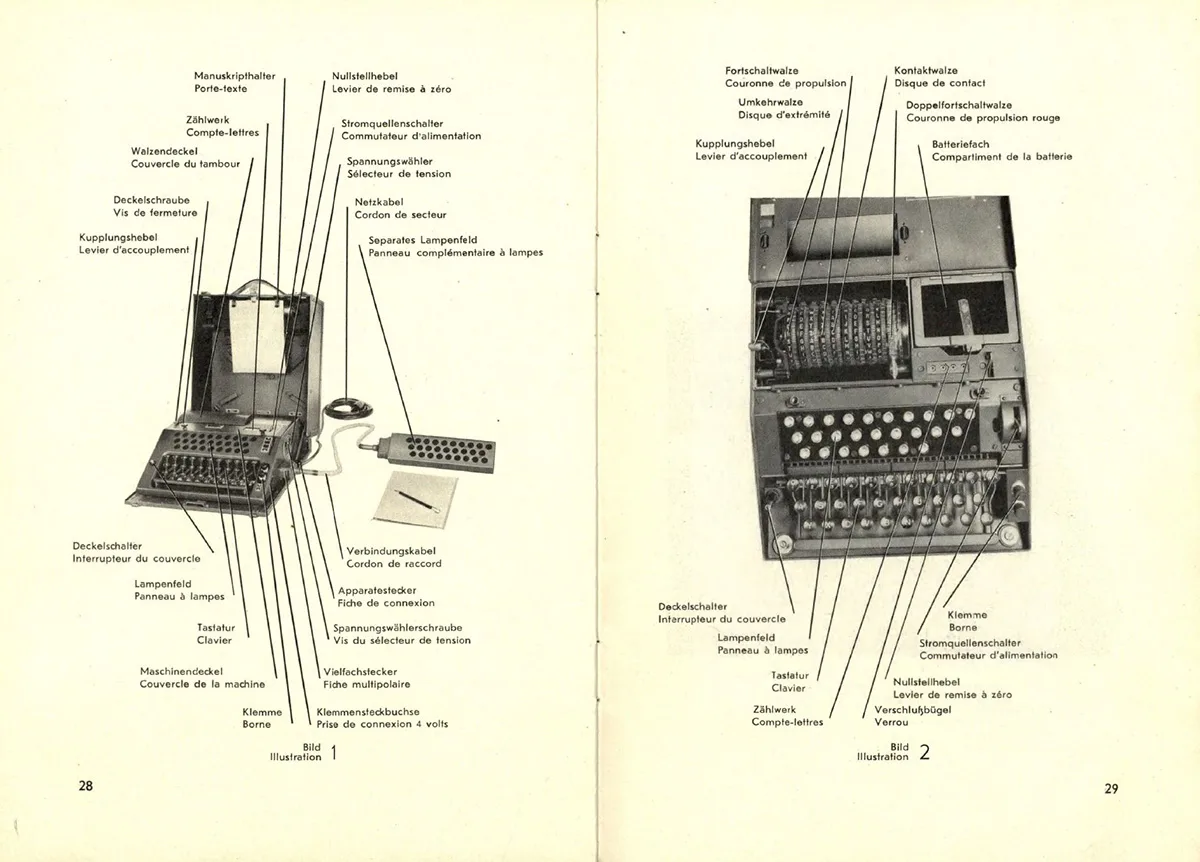

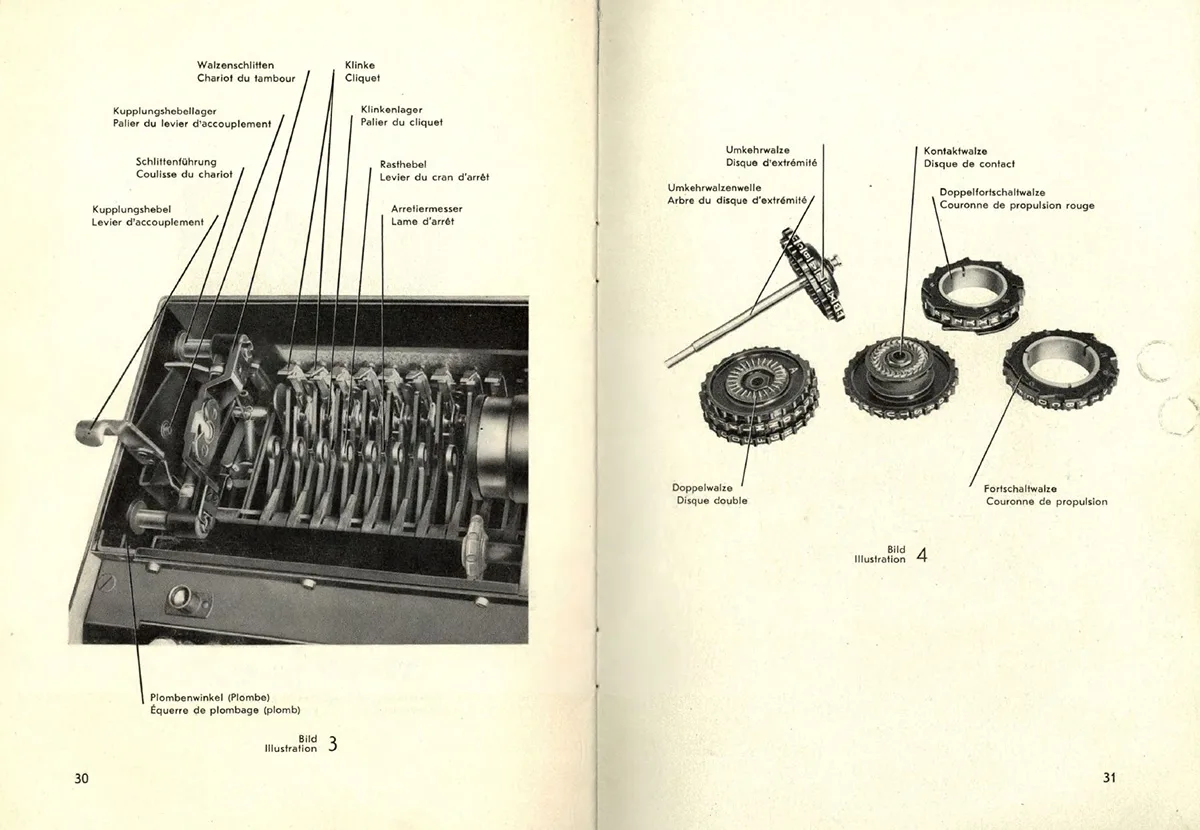

Vom Aufbau her unterschied sich die Nema nur wenig von der Enigma: Sie bestand aus einem Tastenfeld, einer internen Anzeige mit Glühlampen, einem Rotorblock mit vier beweglichen zweiteiligen Rotoren sowie einer externen Anzeige, um die Bedienung zu erleichtern. Dazu kam wieder eine Umkehrwalze, sodass für den Benutzer zehn Walzen zu sehen sind. Mit der höheren Anzahl an Rotoren und einer unregelmässigen Fortschaltung war die Nema wesentlich sicherer als die Enigma. Für die Bedienung brauchte es zwei Personen: Eine tastete den Funkspruch zum Verschlüsseln respektive Entschlüsseln ein, eine andere las das Resultat an der Lampenanzeige ab und hielt es auf einem Formular fest, das anschliessend per Morsezeichen übertragen wurde. Vorgängig musste die Maschine aber vorbereitet werden. Dazu mussten die Rotoren eingebaut werden. Die genaue Position jeder Walze wurde durch den sogenannten Schlüsselbefehl geregelt. Aus dem Tagesschlüssel musste der Funker für jede Nachricht einen individuellen Spruchschlüssel berechnen. Alles in allem ein mühsamer, zeitraubender und fehleranfälliger Prozess. Die eigentliche Verschlüsselung passierte in diesen Rotoren, hier wurden die Buchstaben nach einem komplexen Schema vertauscht.

Blick ins Handbuch der Nema, die 1948 ausgeliefert wurde. Schweizerisches Bundesarchiv / Schweizerisches Bundesarchiv

Bereits ab Ende der 1950er-Jahre kam eine neuere und schnellere Technologie auf den Markt, die mit verschlüsselten Fernschreibern arbeitete. Das erste Modell wurde von der Regensdorfer Firma Gretag AG Mitte der 1950er-Jahre geliefert und im Jahr 1958 als KFF-58 in die Truppe integriert. KFF steht für Krypto-Fern-Schreiber. Das Gerät konnte von einer Person allein bedient werden, die im Zehnfingersystem schrieb und damit mindestens zehn Mal schneller als mit der älteren Nema. Für den diplomatischen Verkehr war das Gerät allerdings nicht geeignet, weil zu viele Leute in der Zentrale die Depeschen mitlesen konnten. Die Nema-Maschinen wurden in der Armee weiterhin noch für das Notfunknetz benutzt. Die Maschinen waren bei den Funkern der Schweizer Armee jedoch nicht sonderlich beliebt und hatten den Übernamen «Fingerbrecher», weil die Tasten mit relativ viel Druck bedient werden mussten.

Heute ist die Nema ein beliebtes Sammlerstück und wird für Preise zwischen fünf- und zehntausend Franken gehandelt. Einer der Sammler ist der Zürcher Oberländer Ingenieur Walter Schmid. Er war in den 1970er-Jahren zeitweise als Funker an den Schweizer Botschaften in Delhi und Dhaka im Einsatz und hat sich jahrzehntelang mit Kryptografie und speziell mit der Nema befasst und eine umfangreiche Dokumentation dazu zusammengestellt. Die Nema befindet sich heute in den Sammlungen vieler Museen im In- und Ausland und im Internet gibt es Simulatoren.

Die Geschichte der Nema zeugt davon, wie die Schweizer Armee aus der Not heraus ein Gerät entwickeln konnte, das allen Anforderungen der Zeit genügte. Sie konnte sich bei ihrer Eigenentwicklung auf eine gut aufgestellte Industrie im Bereich der Feinmechanik und Telekommunikation verlassen. Die Nema blieb aber ein Einzelfall und die Maschine wurde – wohl aus Sicherheitsüberlegungen – nie international angeboten. Und was damals noch niemand wusste: Auch England und die USA hatten noch vor dem Krieg Rotormaschinen erfunden, die sicherer waren als die Enigma: In England war es die Typex, in den USA die SIGABA.