Der Unglücks-Oscar

Der Oscar: Symbol für Triumph, Glück und Anerkennung? Nicht immer. Im Fall von «The Search» der Zürcher Firma Praesens-Film stand hinter der Auszeichnung eher Frust und Schmerz. Einem ihrer Empfänger vermasselte sie sogar das halbe Leben.

Welche Freude, eigentlich. Theoretisch. Gut: vielleicht auch ein bisschen praktisch. Aber wirklich nur begrenzt. Denn dieser Oscar war gegen aussen zwar Symbol der Anerkennung, jedoch emotional bitter aufgeladen für die beiden Gewinner Richard Schweizer und David Wechsler, die Drehbuchautoren von «The Search», einer Koproduktion der Zürcher Firma Praesens-Film mit Hollywoods MGM.

Im Frühjahr 1946 entwickelt Lindtberg ausgehend von einer wahren Begebenheit die Geschichte einer Grossmutter, die auf der Suche nach ihren Enkelkindern das verwüstete Europa durchquert. Die Eltern aus dem Umfeld Claus von Stauffenbergs waren nach dem gescheiterten Attentat auf Hitler erschossen worden, die Kinder verschleppt, mit einer neuen Identität versehen und an weit verstreuten Orten untergebracht.

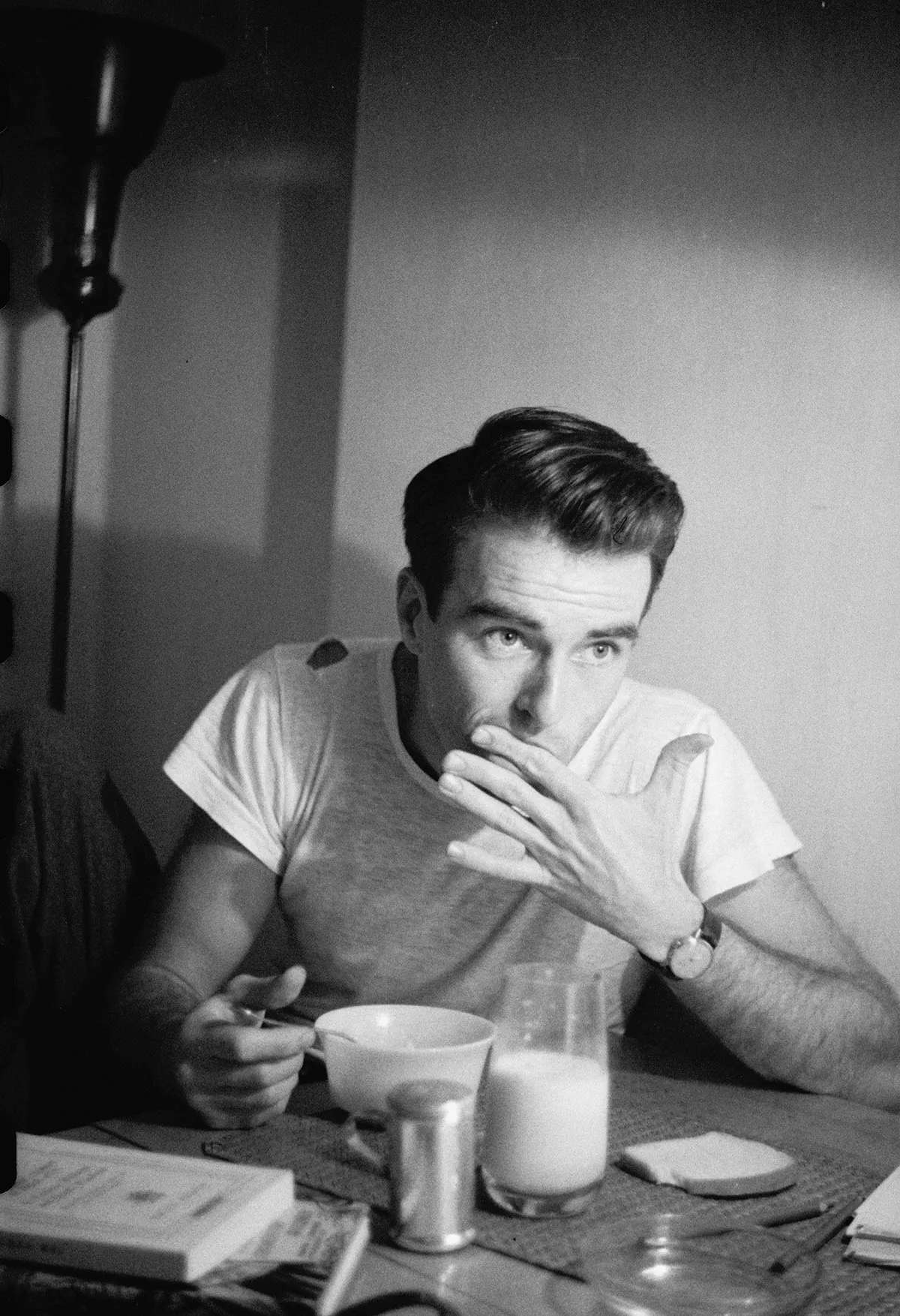

Nach dem Kinostart von «The Search» wird Zinnemann an Lindtberg schreiben, welches Unbehagen ihn angesichts des Erfolgs des Films immer wieder befalle, da die Idee ja eigentlich von ihm stamme und «du eigentlich den Film hättest machen sollen!» Dennoch nimmt er gerne an, als Wechsler ihm das Angebot macht. Die Geschichte eines amerikanischen Soldaten in der Besatzungszone, der sich einem verstörten Waisenjungen annimmt, berührt ihn. Und ihm gefällt auch, dass das Ganze im halbdokumentarischen Stil gedreht werden soll – in den realen Trümmern des Kriegs und zum Teil auch mit Laien, allen voran Kindern, welche die Verbrechen der Nazis am eigenen Leib erfahren haben, teilweise sogar in einem KZ waren.

Clift unterzeichnet seinen Vertrag mit Zürich auf der Grundlage von Viertels Drehbuch. Wechsler ist dieses aber immer noch zu konkret politisch, was den kommerziellen Erfolg gefährde. Er übergibt es Richard Schweizer, sein Sohn David redigiert daraufhin erneut. Genaue Orts- und Zeitangaben verschwinden zu grossen Teilen. Aus den jüdischen Eltern des Waisenjungen werden tschechische Intellektuelle, aus Wehrmacht und SS eine anonyme «Geheimpolizei». Die Kinder sind zudem keine Naziopfer mehr, sondern undefinierte «Waisen des Krieges». Viertel, dessen Familie selber Opfer des Nationalsozialismus wurde, ist dermassen empört, dass er seinen Namen zurückzieht. Und auch Clift kann sich kaum beruhigen. Als er – zu seinem Leidwesen bereits vertraglich verpflichtet – die finale Drehbuchfassung liest, bezeichnet er diese als schreckliches Sacharinkonzentrat und schreibt entsetzt: «Wie ‹Die Wildnis ruft›, nur noch süsslicher!»

Wechsler trifft beinahe der Schlag, als er merkt, wie wenig sich sein Hauptdarsteller ans Drehbuch hält und wie schlecht man ihn zudem versteht, weil er beim Spielen fortwährend Kaugummi kaut – eben authentisch, «wie ein echter Soldat». Er bombardiert ihn mit eingeschriebenen Briefen (bis zu dreien pro Tag), die Clift aufs Set gebracht werden, woraufhin dieser einem Freund anvertraut: «Dieser Wechsler ist unglaublich. Er zwingt alle dazu, ihre Zeit mit Briefeschreiben oder Diskussionen mit ihren Anwälten zu verlieren.» Der Konflikt ist für die Equipe derart aufreibend, dass zwischendurch – das drehuntaugliche Wetter tut sein Übriges – sogar erwogen wird, alles abzubrechen.

Oscar und Kritik fürs Drehbuch

Es ist also schwer anzunehmen, dass Richard Schweizer und David Wechsler sich nur gut fühlten, als sie diesen Oscar in Empfang nahmen. Ausgerechnet sie, denen ein Teil des kreativen Kerns vorwarf, dass der Film ohne ihr Zutun noch ungleich viel besser geworden wäre. Doch während das interne Hickhack ihnen wohl lediglich die Freude trübte, bedeutete die Award-Verleihung für Ivan Jandl, der den Waisenjungen spielte und bei derselben Zeremonie zusätzlich noch den Ehren-Oscar als bester Kinderdarsteller erhielt, sogar regelrecht Unglück. Ja, mehr noch: Sie vermasselte ihm eigentlich geradezu das Leben. Zumindest das berufliche. Die Angst vor der politisch falschen Konnotation war auch hierbei entscheidend – wenn auch unter ganz anderen Vorzeichen als bei der Umarbeitung des Drehbuchs durch Lazar Wechsler.

Einfach Zürich

Stadt und Kanton Zürich haben eine lange und bewegte Geschichte. Diese wird in einer Dauerausstellung im Landesmuseum gezeigt. Vom Modell einer Pfahlbauerhütte über die Bircherraffel bis zur Fahne einer Jugendbewegung beleuchtet die Schau Zürichs vielfältige Vergangenheit und reichert die zahlreichen historischen Objekte mit filmischen Installationen und modernster Technologie an. Dies ermöglicht den Besuchern ein multimediales Erlebnis.