Am Schatten schieden sich die Geister

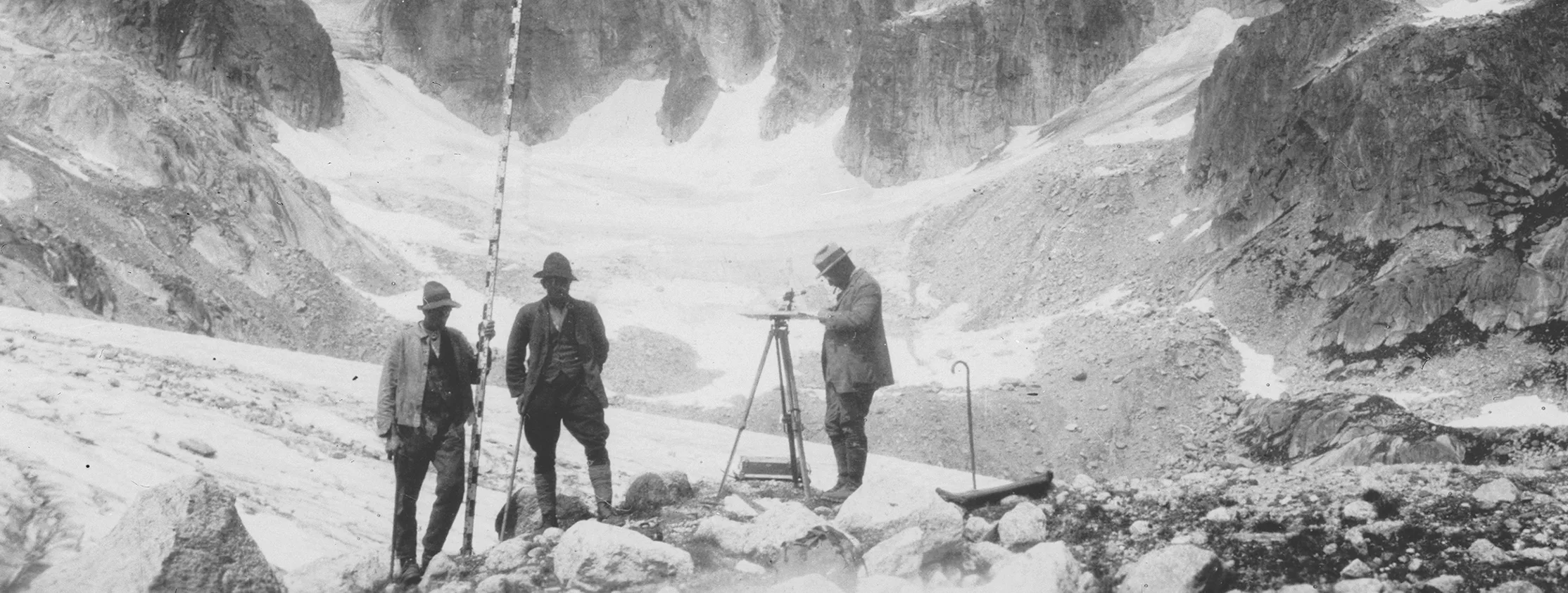

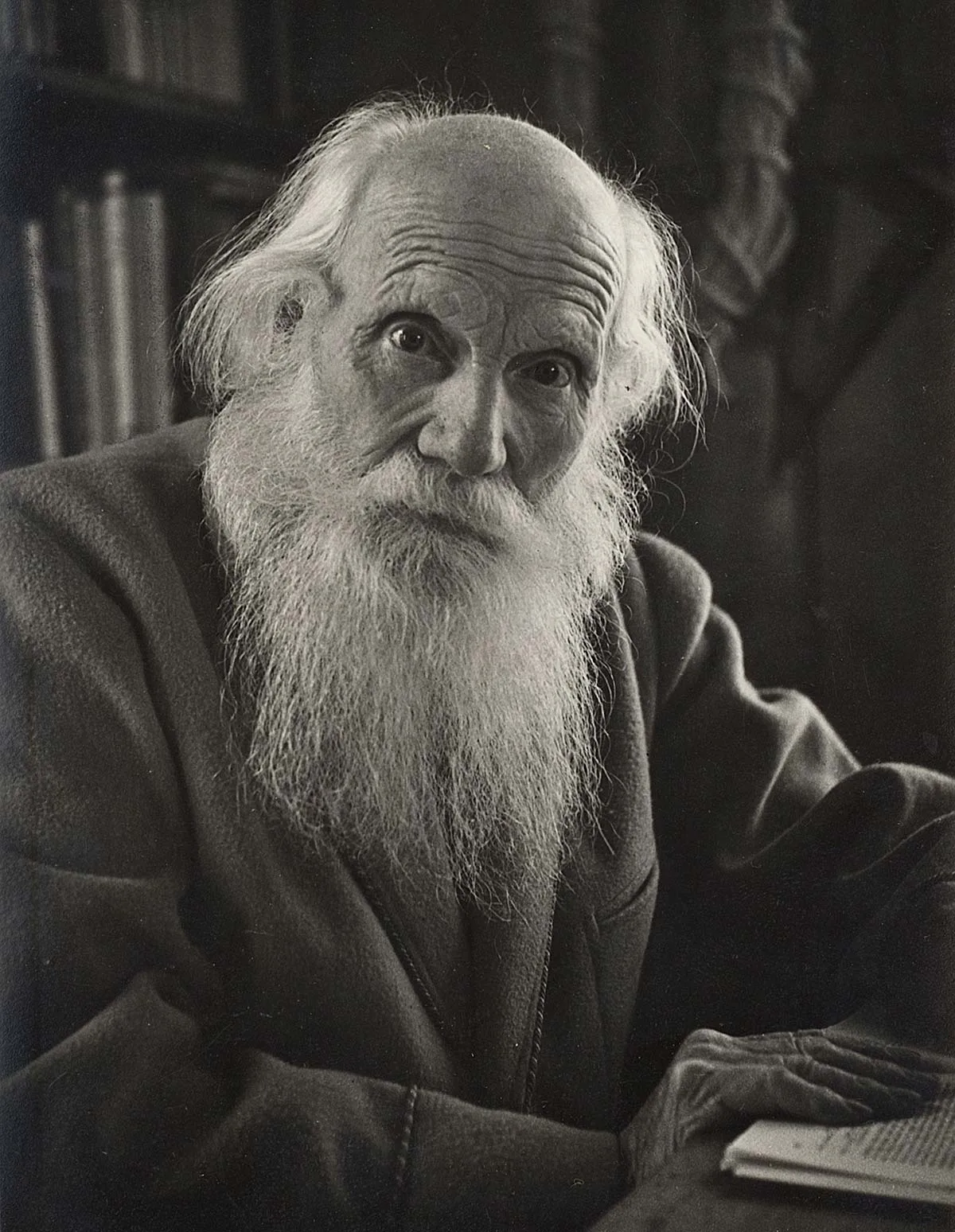

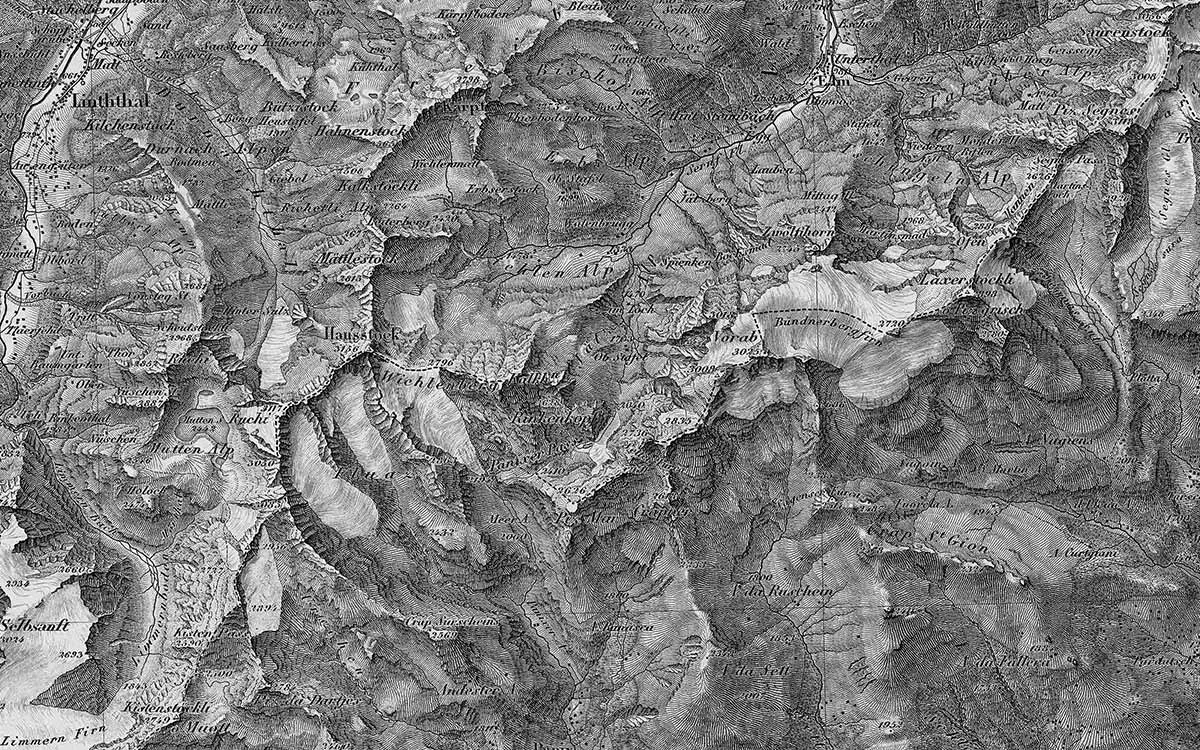

1927 stritt sich der Geologe Albert Heim mit den Kartografen der schweizerischen Landestopografie. Er war überzeugt, dass deren Karten im falschen Licht dargestellt würden. Heim forderte, dass die Lichtquelle auf den Karten dem natürlichen Sonnenschein entsprechen sollte.

Heims Aktivitäten beschränkten sich aber nicht auf die Geologie. Wenn immer ihm etwas am Herzen lag, vertrat er seinen Standpunkt mit grosser Hartnäckigkeit. So war Albert Heim ein glühender Verfechter der Feuerbestattung, die im 19. Jahrhundert noch alles andere als üblich war – erst 1889 eröffnete auf dem Friedhof Sihlfeld in Zürich das erste Krematorium der Schweiz. Darüber hinaus forderte der Geologe die Gleichberechtigung der Frauen und engagierte sich in der Abstinenzbewegung, die sich für den Verzicht auf Alkohol einsetzte.

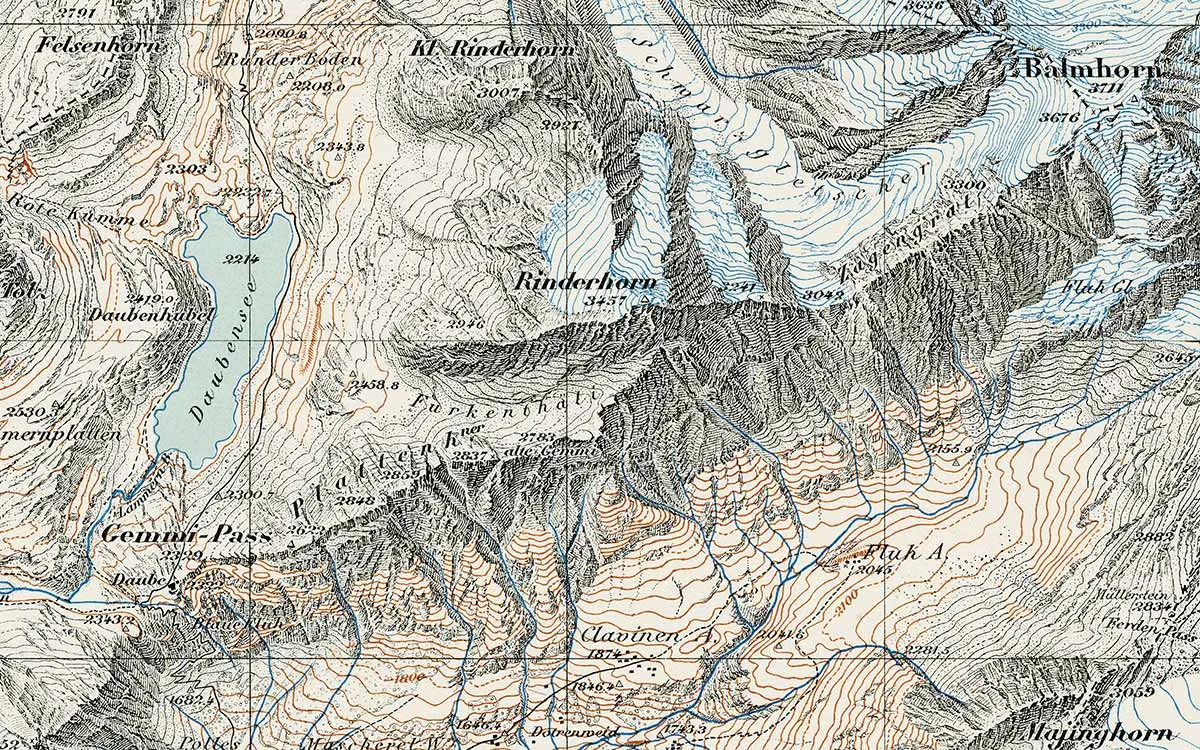

Mir geht es wie ein Stich durchs Herz: Die warmen Rebgelände und Dörfer auf der Sonnenseite des Walliser Haupttales, an der Nordseite des Lemansees, die viel Ackerbau treibenden, sonnigen Gehänge der Nordseite des Vorderrheintales sind in Schatten gebettet, die bewaldeten Gehänge der Schattenseiten dagegen sind in Sonnenglut gemalt.

Warum sind die meisten Karten aus Nordwesten beleuchtet?

Zwei Erklärungsansätze, die in der Beleuchtungsdebatte Ende der 1920er-Jahre ins Feld geführt wurden, sollen hier wiedergegeben werden. Albert Heim selbst verwies auf die Arbeitsweise der Personen, die die Karten zeichneten und in Kupferplatten stachen: «Der mit der rechten Hand zeichnende Kartograph braucht das Licht von links oben vorne, damit nicht seine Zeichnerhand ihm seine Arbeit beschattet». Weil Zeichner und Kupferstecher ihre Blätter beziehungsweise Kupferplatten bei der Arbeit aber häufig hin- und her drehten, überzeugt diese Herleitung nur teilweise.

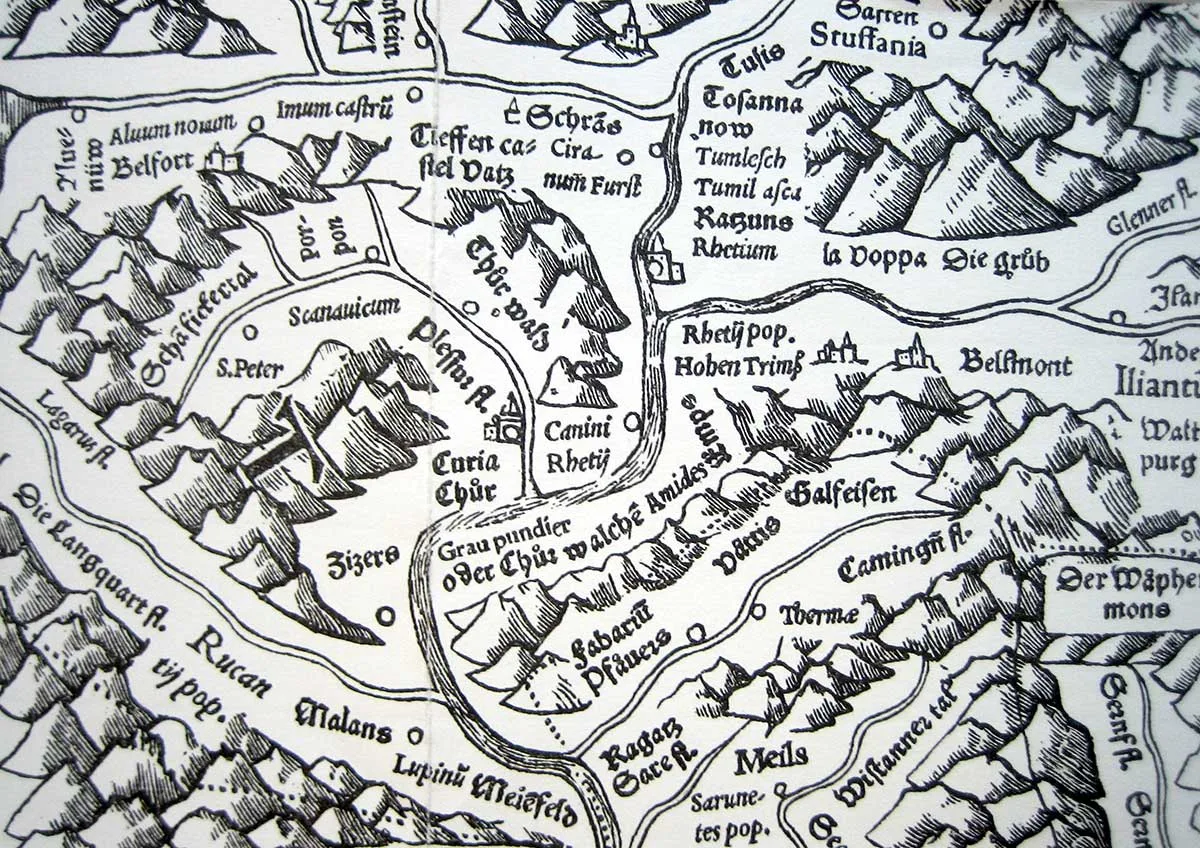

Der Zürcher Kartografieprofessor Eduard Imhof (1895–1986) betonte in einer Reaktion auf Heims Streitschrift von 1929, dass die Beleuchtung von links daher rührte, dass in Europa von links nach rechts geschrieben wird und Menschen mehrheitlich rechtshändig zeichneten. Aus diesem Grund sei auch der Lichteinfall bereits in mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Karten von links nach rechts gestaltet worden. Mit der Himmelsrichtung des realen Sonnenscheins hatte dies zunächst nichts zu tun: In Karten des Mittelalters und der frühen Neuzeit war oft der Osten links und der Süden oben, eine feste Norm gab es nicht. Erst, als sich die Nordung von Karten im 19. Jahrhundert als Standard durchsetzte, wurde die Beleuchtung von links oben auch zu einer Beleuchtung aus nordwestlicher Richtung.

Trotz seiner Hartnäckigkeit biss Albert Heim in der Beleuchtungsfrage auf Granit – bis heute sind nicht nur Schweizer, sondern auch die meisten ausländischen Karten aus Nordwesten beleuchtet. Gegen Sehgewohnheiten, die sich über Jahrhunderte etabliert hatten, waren seine Argumente letztlich chancenlos. Kontinuität ist eine wichtige Währung in der Kartografie; ein Wechsel der bereits etablierten nordwestlichen Beleuchtungsrichtung hätte auch bereits vor knapp 100 Jahren zu viel Verwirrung gestiftet.

Raum und Zeit

Dieser Artikel wurde erstmals auf der Webseite «Raum und Zeit» des Bundesamtes für Landestopografie swisstopo veröffentlicht. Hier gibt es regelmässig spannende Kapitel der Kartengeschichte zu entdecken.