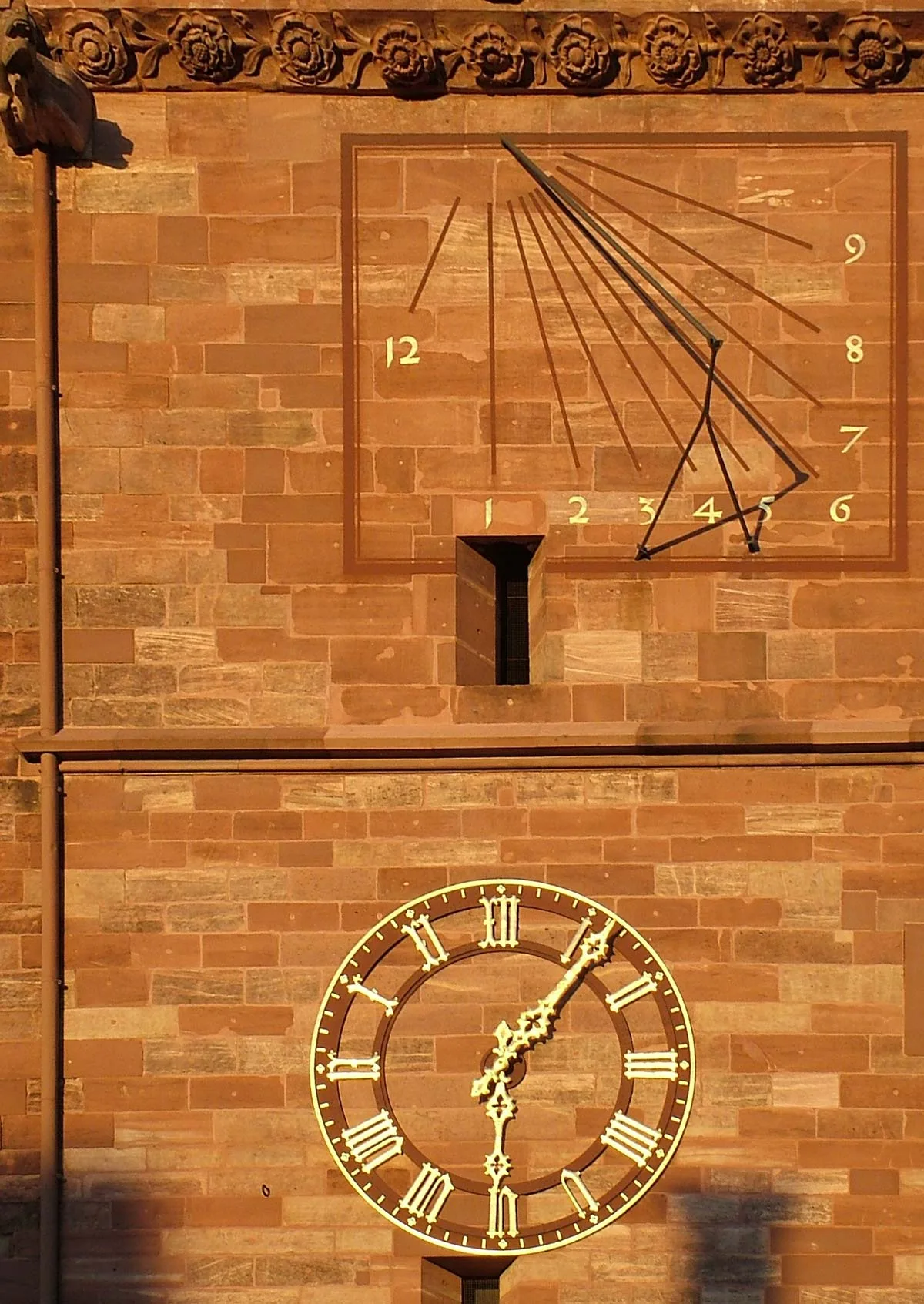

Mach es wie die Sonnenuhr…

«Mach es wie die Sonnenuhr, zähl die heit’ren Stunden nur», stand in zahllosen Poesiealben zu lesen. Forschende der Uni Basel fanden nun heraus: Als Zeitmesser dient die Sonnenuhr seit mindestens 3200 Jahren.

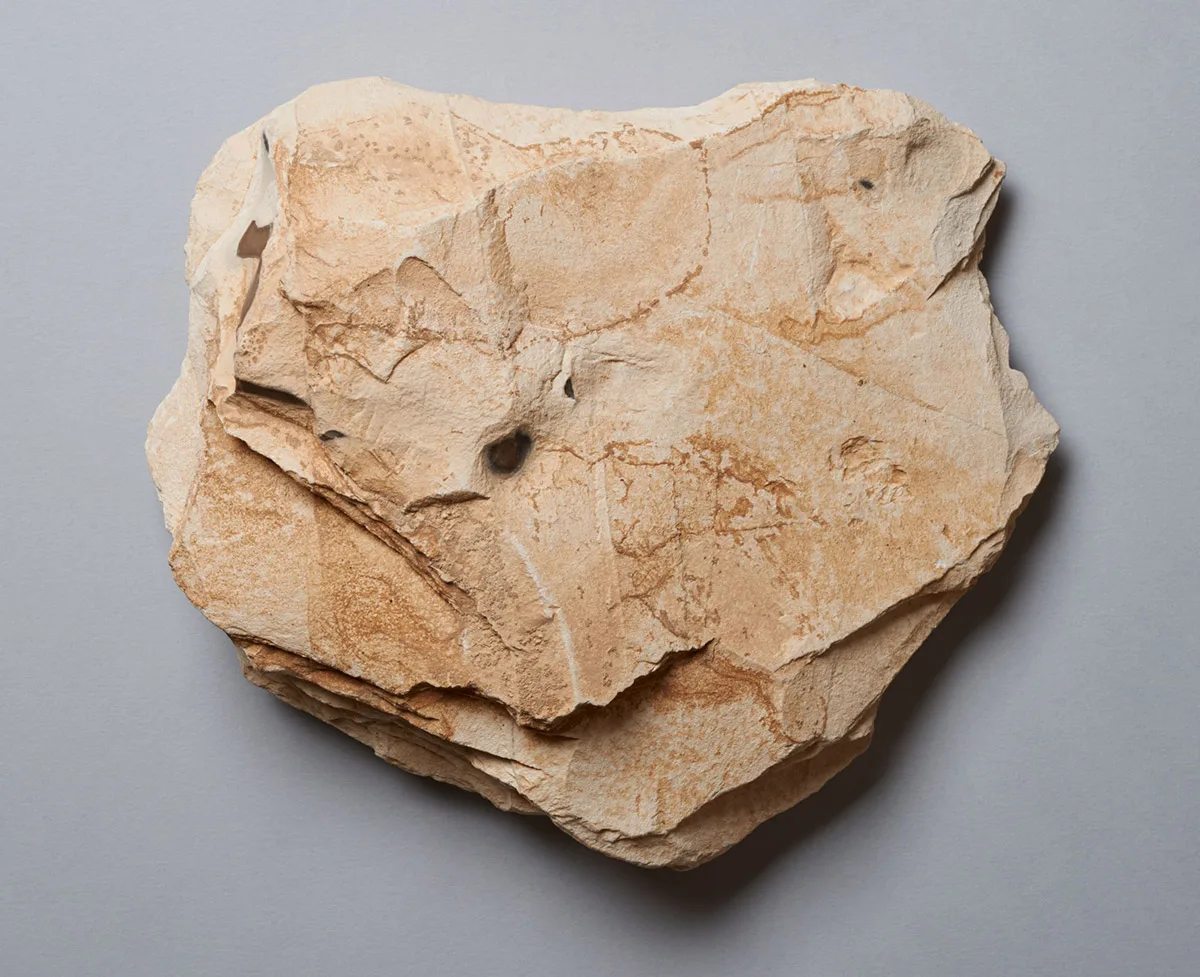

Das halbovale Zifferblatt auf dem flachen, 15,5 mal 17,5 Zentimeter grossen Stein, in der Fachsprache «Ostrakon» genannt, ist entsprechend der Anzahl Tagesstunden in zwölf Abschnitte aufgeteilt. Die Stundenlinien, in geschmeidigem Pinselstrich und ohne Winkelmass oder Lineal aufgetragen, sind erstaunlich ebenmässig. Die beiden obenliegenden, horizontalen Begrenzungslinien stehen für sechs Uhr morgens und sechs Uhr abends; die Mittagslinie weist senkrecht nach unten. Die Sonnenuhr war tragbar und musste, um die Zeit korrekt anzuzeigen, an einer nach Süden weisenden Fläche aufgehängt oder aufgestellt werden – tatsächlich liegt der Fundort nahe einer Felswand in Südausrichtung.

Kürzere und längere Stunden

Der Schattenwerfer der Sonnenuhr aus dem Tal der Könige hat sich nicht erhalten. Die für ihn bestimmte Öffnung aber wurde senkrecht in den Stein gebohrt, so dass der Stab im rechten Winkel zum Zifferblatt vorstand. Sonnenuhren dieses Typs werden «kanonial» genannt, weil sie in mittelalterlichen Klöstern dazu dienten, mehr oder weniger genau die Gebetszeiten anzuzeigen. Mit diesen kanonialen Sonnenuhren gibt es aber ein Problem: Der Winkel des Sonnenschattens zu einer gegebenen Uhrzeit hängt von der Jahreszeit ab. Im Tal der Könige beträgt der Unterschied zwischen den Sonnenwenden (21. Juni und 21. Dezember) um neun Uhr vormittags gut und gern fünf Grad. Kanoniale Sonnenuhren, die das ganze Jahr über verlässliche Werte liefern wollen, benötigen deshalb Mehrfachskalen für alle Monate oder Sternzeichen, die nicht ganz einfach abzulesen sind.

«Sonnenuhrenland» Schweiz

3200 Jahre später, im Fall der 2011 gebauten Sonnenuhr auf Muottas Muragl in der Gemeinde Samedan hingegen ist Exaktheit das Mass aller Dinge. Auf der nach Angaben ihres Konstrukteurs Fred Bangerter «genauesten Sonnenuhr der Welt» mit dem lateinischen Namen «Sine sole sileo» («ohne Sonne bleibe ich stumm») mit ihrem feinjustierbaren Schattenwerfer lässt sich die Uhrzeit auf 10 Sekunden genau ablesen – allerdings nur von 21. März bis 23. September. Im Winterhalbjahr nämlich steht die Sonne zu tief und bringt die Hochpräzisions-Sonnenuhr zum Schweigen.