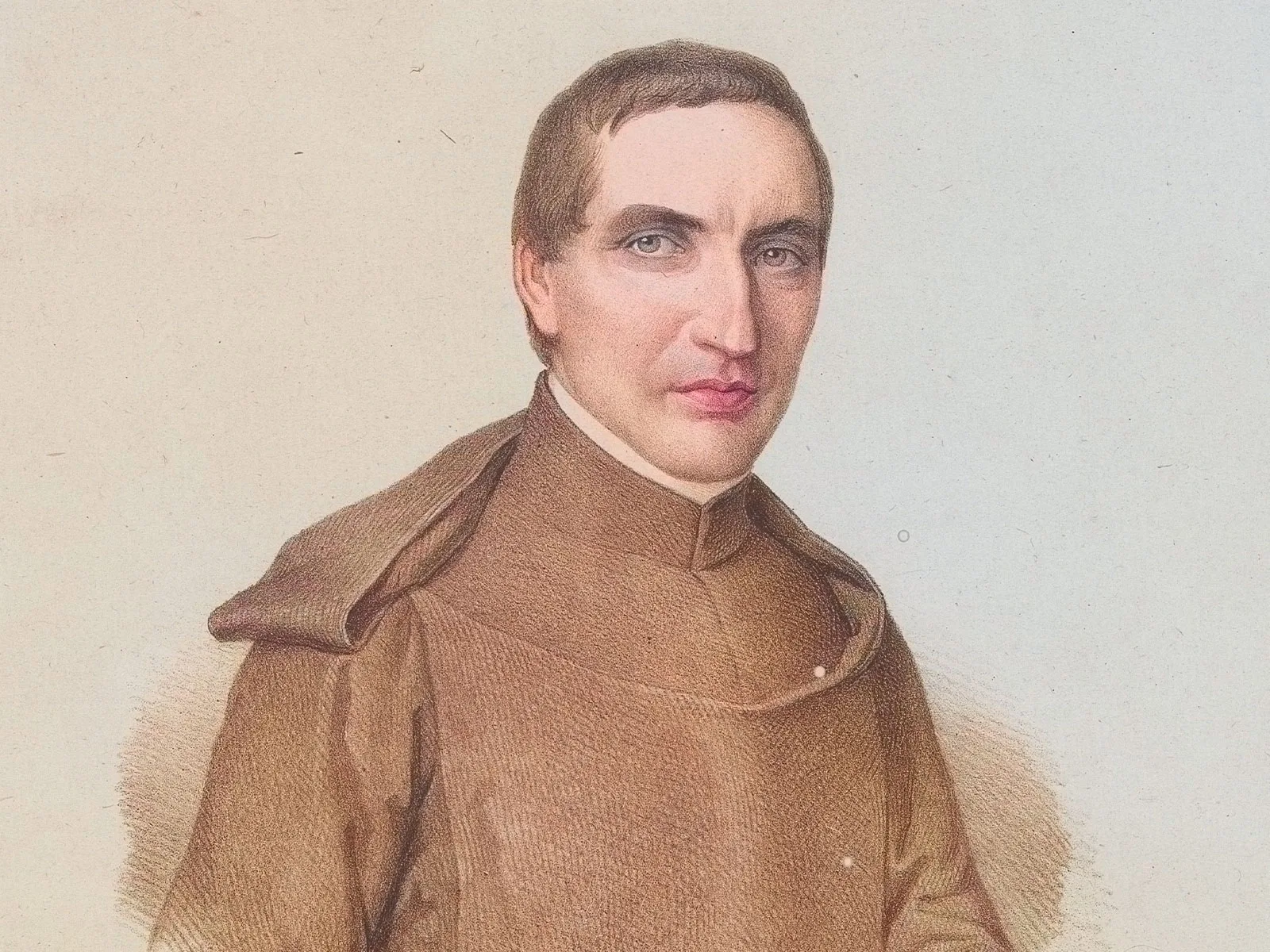

Der Erfinder in der Benediktinerkutte

Pater Athanasius Tschopp (1803–1882) war Klosterbruder in Einsiedeln, aber auch ein physikalischer Pfiffikus. Neben dem Ordensalltag fand er immer wieder Zeit, bahnbrechende Entdeckungen zu machen – nebst vielem anderen erfand er den Vorgänger des Faxgeräts.

Dieser Pater unterrichtete Physik an der Klosterschule und begründete das physikalische Kabinett, eine Art Erfinderlabor. Wer nun glaubt, der Pater habe sich nur der modernen Wissenschaft zugewandt, täuscht sich. Denn er war gleichzeitig auch Dozent für Theologie und arbeitete an der Basis als Katechet in der Pfarrei Einsiedeln. Nacheinander wirkte der technisch begabte Athanasius als Fraterinstruktor, Subprior und Dekan von Einsiedeln (1846–1855).

Aber Pater Athanasius tat sich noch weiter hervor: Er konstruierte 1823, als 20-Jähriger, ein neues Blasinstrument und nannte es Ventilhorn. Im Alter von 32 Jahren erfand er den sogenannten Konotomographen, ein Instrument zum Zeichnen von Ellipsen, Parabeln und Hyperbeln. Damit konnte der physikalische Pfiffikus parabolische Hohlspiegel möglichst genau und leicht herstellen.

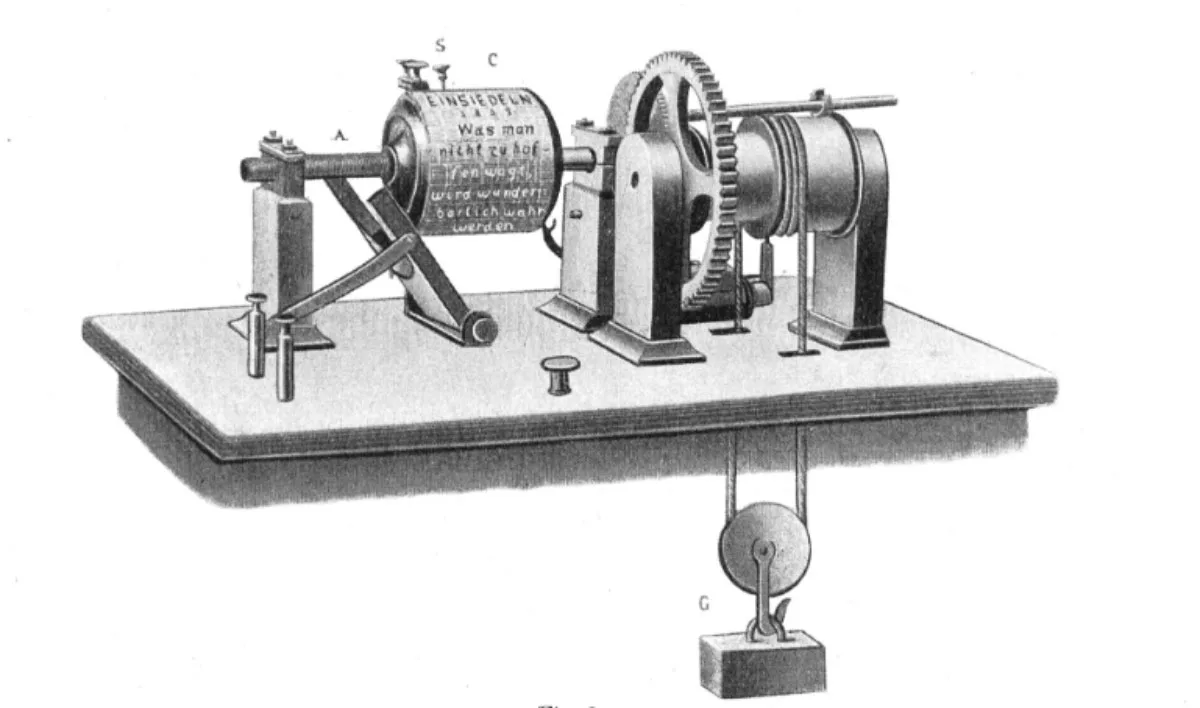

Um den Vorurteilen entgegenzuwirken, wandte sich der Pater offiziell an die Bundesbehörden in Bern, als es um die Einführung des Telegrafenwesens in der Schweiz ging. Auch der Regierungsrat des Kantons Schwyz unterstützte den innovativen Pater und empfahl dem «hohen Bundesrat» die Erfindung von Athanasius Tschopp. Doch der Bundesrat lehnte die Einführung des neuen Systems ab, auch wenn er die grosse Leistung von Tschopp und Theiler anerkannte. Aus dem bundesrätlichen Schreiben geht hervor, dass die Erfindung, auf die sich Tschopp und Theiler beriefen, als zu kompliziert galt. Der Bundesrat war der Ansicht, dass die Bedienung nicht durch Telegrafisten, sondern durch Mechaniker erfolgen müsse, die in der Lage seien, den Apparat wieder in Gang zu setzen, wenn er ausfalle, was häufig der Fall sei.

Als in der Folge das eidgenössische Post- und Baudepartement eine erste Telegrafenwerkstatt einrichtete, suchte man zwei geeignete Werkmeister. Meinrad Theiler aus Einsiedeln, der Mechaniker von Pater Athanasius, bewarb sich für die Stelle als «Chef der Telegraphenwerkstätte» in Bern; damit wäre des Paters Werk doch noch in Bern angekommen. Doch Theilers Bewerbung fand keine Berücksichtigung. Stattdessen bot man ihm eine etwas entwürdigende Stelle als «Batterieputzer» an, die er dankend ablehnte.

Das Duo Theiler-Tschopp erfuhr schliesslich doch noch Wertschätzung in der Schweiz. An der III. Schweizerischen Gewerbeausstellung 1857 in Bern wurde ihr Typotelegraf mit der Bronzemedaille ausgezeichnet. Theiler war damals in London, Tschopp in Amerika. Wenig später zogen beide aus gesundheitlichen Gründen zurück in die Schweiz. Theiler bewarb sich nochmals bei der Eidgenössischen Telegrafenwerkstätte; trotz seiner internationalen Erfahrung versagte man ihm die Anstellung als Adjunkt. Deshalb zog er wieder nach London und gründete dort die Firma «M. Theiler & Sons, Telegraph Engineers». 1873 starb er dort. Einer der im Firmennamen erwähnten Söhne, Richard Theiler, gründete später das Electrotechnische Institut Theiler, die Vorgängerfirma der Landis+Gyr in Zug.

Der Pater «dachte an alles», wie es in einer Klosterschrift heisst. So entwarf Tschopp neue Muster für die Klosterweberei, gestaltete Zeichnungen und Vorlagen für die Stickerei, half beim kunstgewerblichen Fassen der Reliquien, erstellte neue Verzeichnisse des Besitzes und vor allem der Einkünfte des Klosters. Zudem fand er noch die Musse, als Autor in die Annalen einzugehen. Er verfasste Wallfahrtstraktate, religiöse Volksschriften sowie eine «Schweizergeschichte für Schulen». 1882 starb er im Alter von 79 Jahren in Einsiedeln, das Nidwaldner Volksblatt nannte ihn einen «genialen Erfinder» – dessen Erfindungen allerdings verschmäht wurden.