Der Schweizer Lehrer der Impressionisten

Der Schweizer Maler Charles Gleyre (1806-1874) hatte im 19. Jahrhundert einen klangvollen Namen. In seinem Pariser Atelier lernten so unterschiedliche Maler wie Albert Anker und Auguste Renoir. Gleyre selber steht an der Schwelle zwischen Romantik und Impressionismus.

Erfunden hat Manfred 1817 der Dichter und Dandy Lord Byron für sein gleichnamiges «dramatisches Gedicht». Heute mutet dieses eher skurril an: Zunächst nimmt Manfred an einer Geisterbeschwörung teil und bittet Geister um die Gabe des Vergessens. Als daraus nichts wird, bricht er zusammen. So weit, so normal. Doch anderntags wacht er auf dem Berggipfel der Jungfrau auf, von wo er sich in den Tod stürzen will. In letzter Minute verhindert dies ein Gemsjäger. Nach einer Episode, in der Manfred die Gründe für das Schweigen der Geister erfährt, kehrt er erneut auf die Jungfrau zurück. Erneute Geisteranrufung, erneuter Misserfolg.

Genau diese Szene hat unter anderem Charles Gleyre gemalt.

Natürlich hatte der aus Chevilly in der Waadt stammende Gleyre die Jungfrau höchstens aus der Ferne gesehen. Auch Lord Byron hat während seines Schweizaufenthalts im Sommer 1816 bestenfalls von der Erstbesteigung des Bergs 1811 gehört.

Gleyres Kabinettstück ist ein um 1825 entstandenes Frühwerk des Malers. Triumphe feierte er erst viel später, zunächst mit dem grossen Querformat «Le Soir».

Denn das Gemälde mit der märchenhaften Barke in der Dämmerung, auf der sich antikisch kostümierte Musen ihren Aktivitäten hingeben, während ein melancholischer Alter am Bildrand sinniert, traf einen Nerv. Es war eine Projektionsfläche für das «mal du siècle», die von Dichtern wie Alfred de Musset diagnostizierte bleierne Stimmung. Sie erfasste während der sogenannten «Julimonarchie» von König Louis Philippe eine ganze Generation, die für sich keine Perspektive mehr sah und vergangenen, nicht selten in einer fernen Antike angesiedelten Idealen nachtrauerte. Die napoleonischen Kriege waren verloren, die bürgerliche Julirevolution gescheitert, konservative Kräfte regierten durch. Gleyres Gemälde wurde sogleich als gemaltes Gegenstück zu Balzacs berühmtem Roman «Illusions perdues», «Verlorene Illusionen», interpretiert und vom Louvre angekauft.

Wie viele seiner Kollegen reiste er anschliessend nach Italien, um seine Skizzenbücher zu füllen. Doch seinen mehrjährigen Aufenthalt in Rom und Venedig ab 1828 konnte er kaum finanzieren. Als Schweizer kam er nicht an begehrte Stipendien wie den «Prix de Rome» der Franzosen für einen Aufenthalt in der Römer Villa Medici. So war es für ihn eine Chance, dass der ihm wohlgesonnene Maler Horace Vernet, seinerzeit Direktor der Villa Medici, Gleyre an den Bostoner Industriellen John Lowell vermittelte. Dieser suchte als Begleiter für seine Orientreise, die ab 1834 unter anderem via Griechenland nach Ägypten und schliesslich Indien führte, einen Zeichner und Aquarellisten. Kurz vor der Erfindung der Fotografie war dies die übliche Art, Reisen visuell zu dokumentieren.

Lowell und Gleyre trennten sich zwar in Ägypten wegen Unstimmigkeiten, zumal beide zunehmend unter dem Klima und Infektionen litten. Bis dahin fertigte Gleyre zum Teil eindrückliche Aquarelle, die neben den damals bekannten Denkmälern aus der Pharaonenzeit auch die lokale Bevölkerung festhalten.

Der Schweizer Kunsthistoriker Michel Thévoz hat zuletzt anlässlich der grossen Gleyre-Ausstellung im Pariser Musée d'Orsay 2016 das Gemälde «Le Soir» als frühe Essenz der von Selbstzweifeln geprägten künstlerischen Haltung Gleyres gesehen. Der melancholische Alte am Bildrand ist demnach eine Verkörperung des Künstlers, der mit dem neoklassizistischen Akademiestil hadert. Ohne sich davon lossagen zu können, musste er gespürt haben, wie steril und schal dieser war. Denn er drängte den Maler in die fragwürdige Rolle eines Theaterausstatters. Er hantierte mit möglichst glaubwürdigen Requisiten, um angestaubte Geschichten für ein zeitgenössisches Publikum appetitlich aufzubereiten.

Dieser aktuellen Lesart zufolge war der Künstler fixiert auf vergangene künstlerische Ideale. Das machte ihn blind für eine von den Umbrüchen der beginnenden Industrialisierung und Modernisierung zunehmend verunsicherte, nervöse Gesellschaft. Tatsächlich wurde Gleyre in der Folge kein «peintre de la vie moderne», ein Maler des modernen Lebens, wie ihn der Dichter Charles Baudelaire in seiner berühmten Essaysammlung von 1863 zum Vorbild stilisieren wird. Allerdings waren Künstler wie er, die aus der allmählich abgestandenen Ästhetik Funken zu schlagen wussten, durchaus beliebt beim Publikum. Denn dieses bevorzugte anders als Modernisten wie Baudelaire, meist eher Spielarten des Vertrauten als den manchmal verstörenden Aufbruch zu neuen Ufern.

An den Pariser Erfolg mit «Le Soir» kann Gleyre, der an den Folgen einer in Ägypten erlittenen Augeninfektion leidet und langsam arbeitet, nicht unmittelbar mit weiteren Werken anknüpfen. Immerhin ist man inzwischen in Lausanne auf ihn aufmerksam geworden und engagiert ihn in der Folge für öffentliche Aufträge. Zunächst malt Gleyre eine Episode aus dem 18. Jahrhundert, die Hinrichtung des aufständischen Major Davel im Kampf der Waadt um die Unabhängigkeit von Bern. Das 1850 fertiggestellte, begeistert aufgenommene Gemälde provoziert noch 1980 einen Vandalen im Lausanner Kunstmuseum und ist seither fast vollständig zerstört.

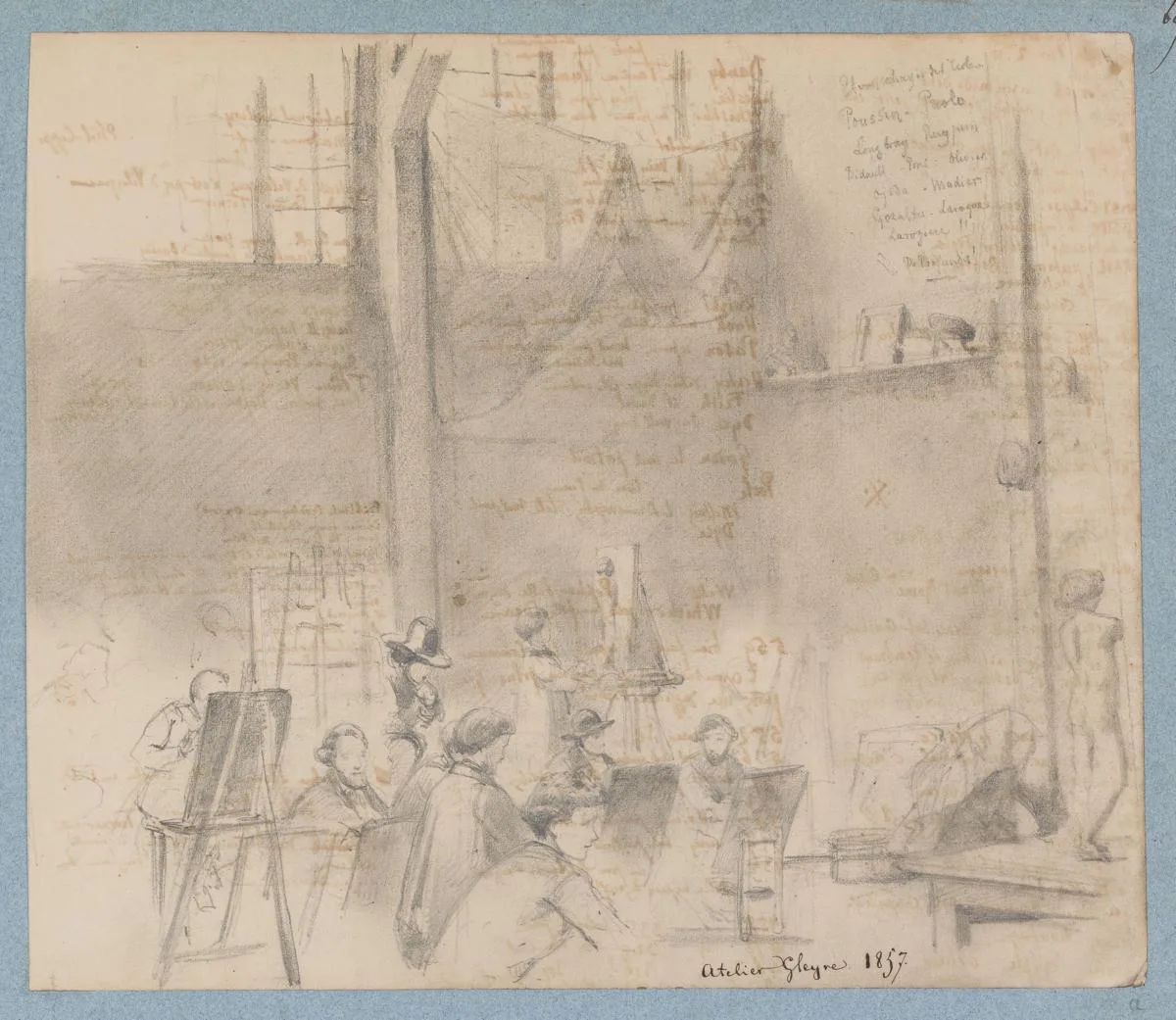

Gleyre geniesst einen guten Ruf als Lehrer, zumal er einen Lehrplan vorsieht. Dabei legt er, selber ein exzellenter Zeichner, zunächst grössten Wert auf den Zeichenunterricht. Er nimmt dafür, obwohl häufig klamm, nur bescheidene Gebühren und ist auch künstlerisch grosszügig: Er zwingt seinen Schülern keinen Stil auf. So erklärt sich, dass so unterschiedliche Temperamente wie Albert Anker und Auguste Renoir, Jean-Léon Gérôme und Alfred Sisley, James Whistler und Frédéric Bazille zu seinen insgesamt mehr als 500 Schülerinnen und Schülern zählen.