Der letzte Fischotter

Gezielte Verfolgung, Lebensraumveränderung und Umweltgifte gelten als Ursachen für das Aussterben des Fischotters, wie im Naturama in Aarau vor einem über 100-jährigen, präparierten Exponat zu lesen ist. Das 1990 konstatierte «Ende des Fischotters in der Schweiz» ist eng mit der Wirtschaftsgeschichte verknüpft.

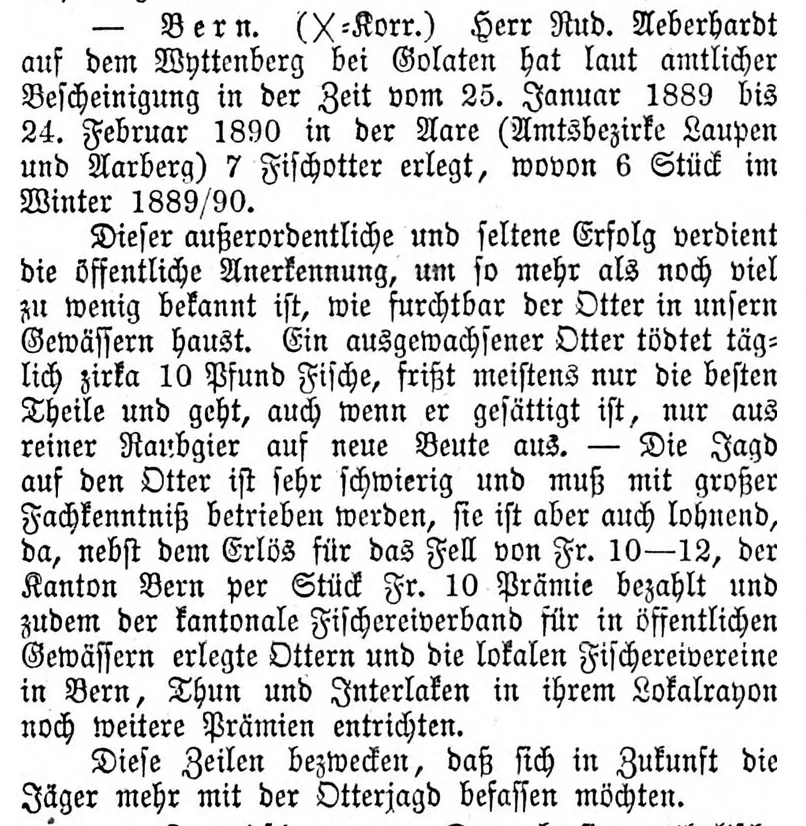

1875 setzte ein gewisses Umdenken ein. Erstmals wurden bestimmte Fischarten unter nationalen Schutz gestellt: Fischschädliche Fabrikabwässer wurden verboten, Schonzeiten eingeführt und das Fischen mit Dynamit untersagt. Mit Tierliebe im heutigen Sinne hatte das allerdings nichts zu tun. Erklärtes Ziel des Fischereigesetzes war es, den Jahresertrag der Schweizer Fischerei von bisher 400'000 Franken zu verdoppeln. Diese Geisteshaltung zeigte sich auch darin, dass auf den Fischotter nun erst recht geschossen wurde – und zwar im wahrsten Sinne des Wortes.

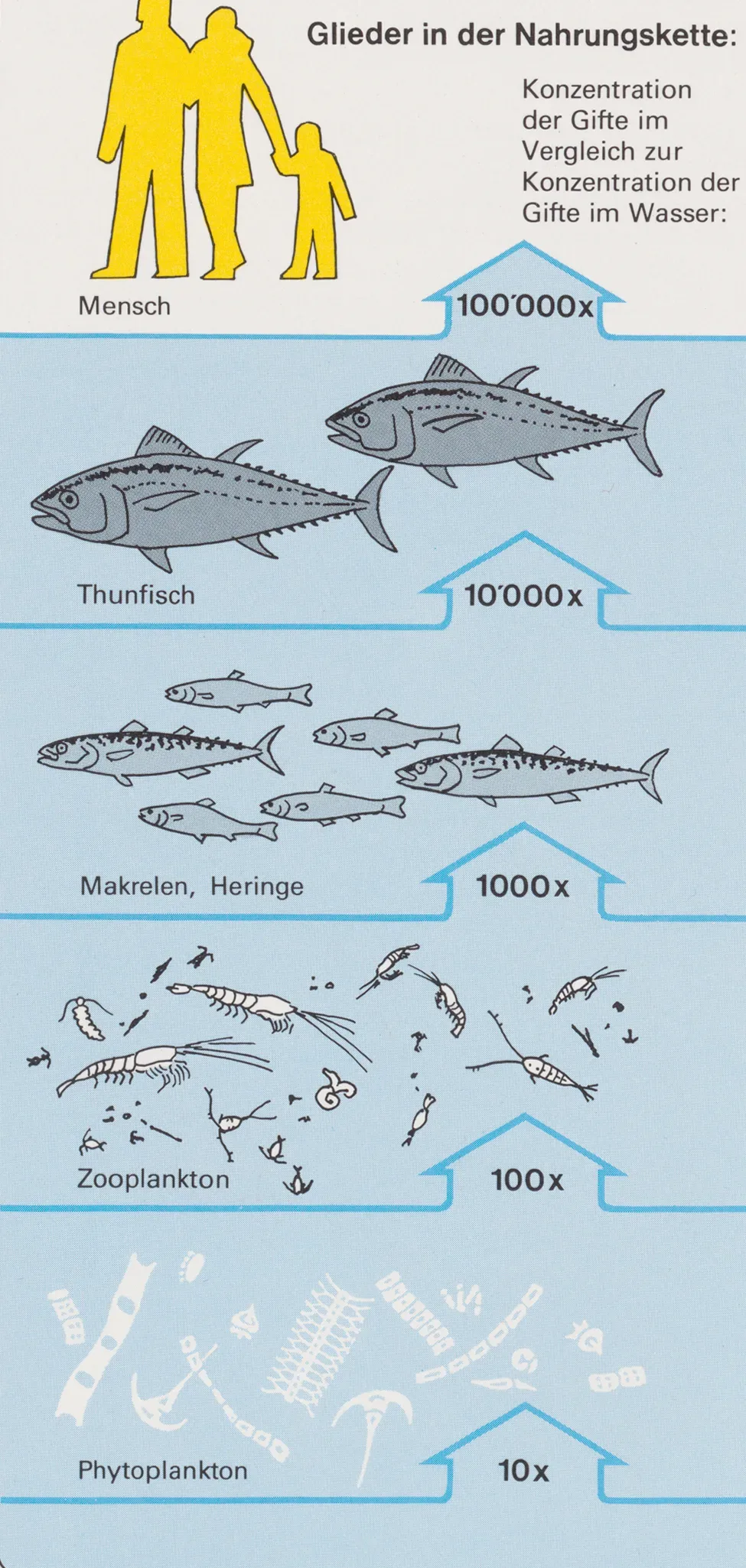

Was war geschehen? Warum nahm der Fischotterbestand trotz Schutzbestimmungen nicht zu? Mit diesen Fragen beschäftigte sich 1990 die bereits erwähnte Fischottergruppe Schweiz. Sie untersuchte, weshalb die Wiederansiedlung des Fischotters in den letzten Jahrzehnten nicht gelungen war und kam zum Schluss, dass es nicht am grundsätzlichen Mangel an geeigneten Lebensräumen lag, denn die Bestände gingen europaweit zurück. Die Gruppe war überzeugt, dass die einzige Hypothese, die das grossflächige Aussterben des Fischotters in Europa erklären könne, die chronische Vergiftung der Fischotter mit PCBs aus der Nahrung sei.

Wegen ihrer chemischen Stabilität sind PCB biologisch schlecht abbaubar. Sie reichern sich aufgrund ihrer Fettlöslichkeit in der Nahrungskette an. Man spricht von Bioakkumulation. Ausserdem stehen PCB im Verdacht, krebserregend zu sein. Sie sind weltweit verbreitet: PCB konnten in Kinderhaaren, Seeadlern, Fischen und arktischen Seehunden nachgewiesen werden. Ab den 1970er-Jahren wurden PCB in immer mehr Ländern verboten, In der Schweiz gilt seit 1986 ein Totalverbot.

Wie die Fischottergruppe Schweiz schrieb, erhärtete sich der Verdacht, dass die Fischotter, die am Ende der Nahrungskette stehen, bei einer hohen PCB-Konzentration im Körperfett fortpflanzungsunfähig würden. Experimente mit den mit Fischottern eng verwandten Nerzen hätten dies belegt. Aufgrund der hohen PCB-Belastung der Schweizer Gewässer erachtete es die Fischottergruppe Schweiz 1990 nicht als sinnvoll, weitere Fischotter auszusetzen. Die Tiere hätten in der Schweiz vorläufig «keine Überlebenschancen mehr». Nach dem Tod des letzten Exemplars im Neuenburgersee war dies gemäss Fischottergruppe Schweiz das «Ende des Fischotters in der Schweiz».

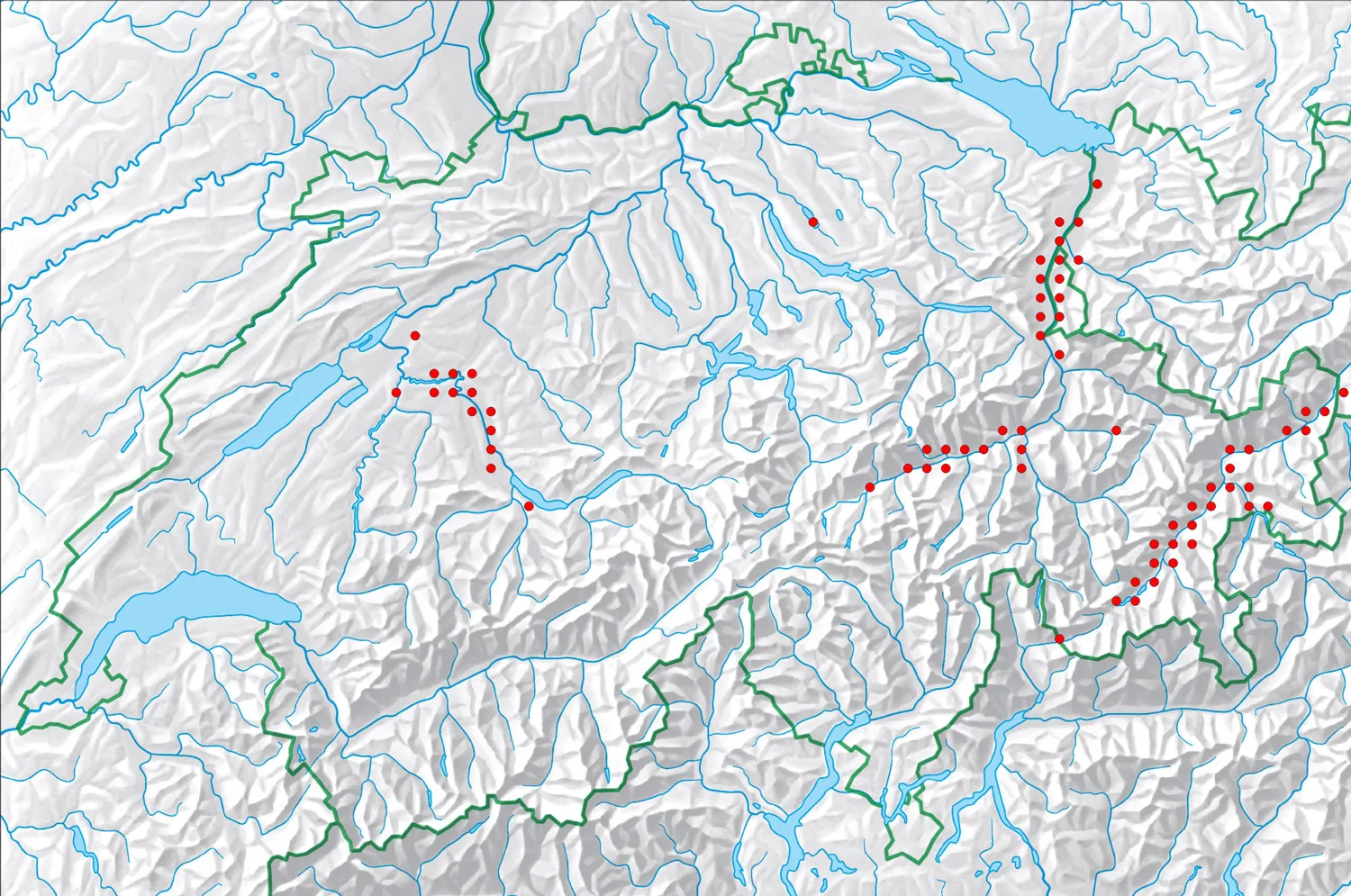

20 Jahre lang konnte man in der Schweiz Fischotter nur noch als Exponate in Museen oder schwimmend in Tierparks und Zoos bewundern. Inwieweit dieser Verlust an Biodiversität in der Öffentlichkeit wahrgenommen wurde, ist nicht bekannt. Seit 2009 werden wieder einzelne Tiere beobachtet. Die Stiftung Pro Lutra, die sich für die Rückkehr des Fischotters in die Schweiz einsetzt, geht davon aus, dass die Fischotter auf eigenen Pfoten über die Rhone, den Bodensee, den Inn und den Lago Maggiore in die Schweiz zurückgekehrt sind.

Vergiftete Schweiz

Es gibt nur wenige Untersuchungen, die sich mit den Schattenseiten der Industrialisierung befassen. Dies holt Claudia Aufdermauer mit dem Buch «Vergiftete Schweiz. Eine andere Geschichte der Industrialisierung» nach. Sie schreibt damit eine Umweltgeschichte der Industrialisierung mit Fokus auf das 19. und frühe 20. Jahrhundert – und ihren Auswirkungen bis heute.