Weltreise auf Rezept

Heinrich Schiffmann (1872–1904) war ein leidenschaftlicher Reisender und umrundete zweimal den Globus. Merkwürdigerweise sollen ihm diese monatelangen Reisen von seinen Ärzten verordnet worden sein. Die Spur des Schweizer Globetrotters führt uns mitten hinein in eine regelrechte Manie: die Faszination für Weltreisen.

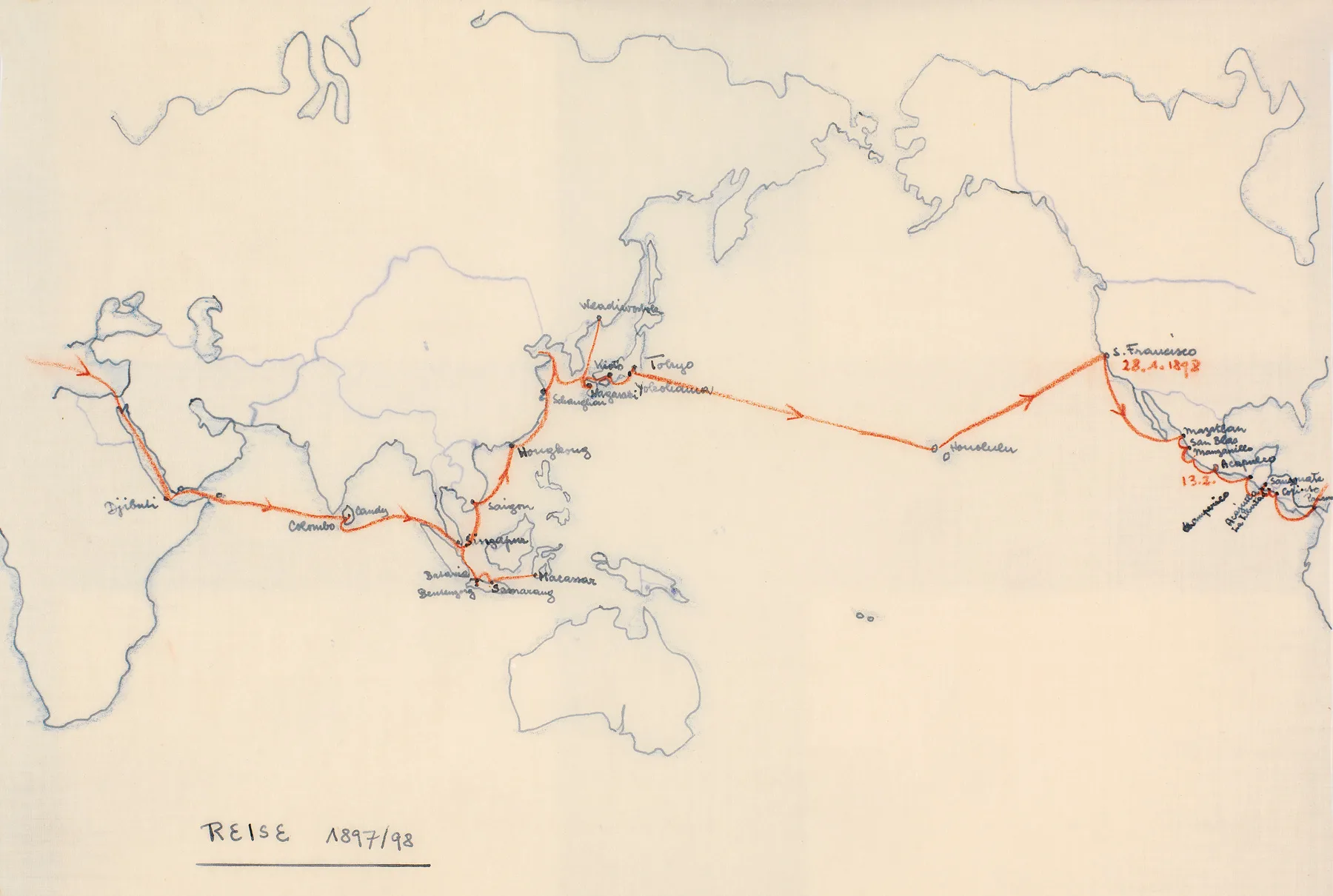

Im Gegensatz zu vielen anderen hinterliess Schiffmann weder ein Notizbuch noch einen Reisebericht. Die wenigen erhaltenen Briefe des Weltenbummlers geben aber Aufschluss über die finanziellen Mittel, die er für seine Reisen benötigte. Schiffmann wandte sich meist an seinen Stiefvater Ferdinand Roth, der Mitglied der Geschäftsleitung des Familienunternehmens war, und bat ihn regelmässig um grössere Geldbeträge aus seinem Erbe. Dies wird deutlich in einem Brief vom September 1901, kurze Zeit vor der Abreise zu seiner zweiten Weltreise: «Mit meiner Gesundheit geht es besser, aber leider verschreibt mir Dr. Campart und Dr. Kraft eine 5 Monate lange Seereise. [...]. Die Reise wird mich auch sehr viel kosten, besonders da ich mich diesmal pflegen muss. Ich werde wohl 15'000 Fr. rechnen. Bis wann könnte ich die Summe haben, ich muss meinen Creditbrief einige Zeit zum Voraus bestellen.»

Eine weitere Konstante in der Korrespondenz des Globetrotters ist das medizinische Argument für seine Reisen. Schiffmanns Krankheit – er litt an Tuberkulose – ist gut dokumentiert, doch die heilende Wirkung langer, anstrengender Schiffsreisen durch tropische Meere ist eher fragwürdig. War es vor allem eine Ausrede für die ständigen und kostspieligen Abenteuer des jungen Rentiers?

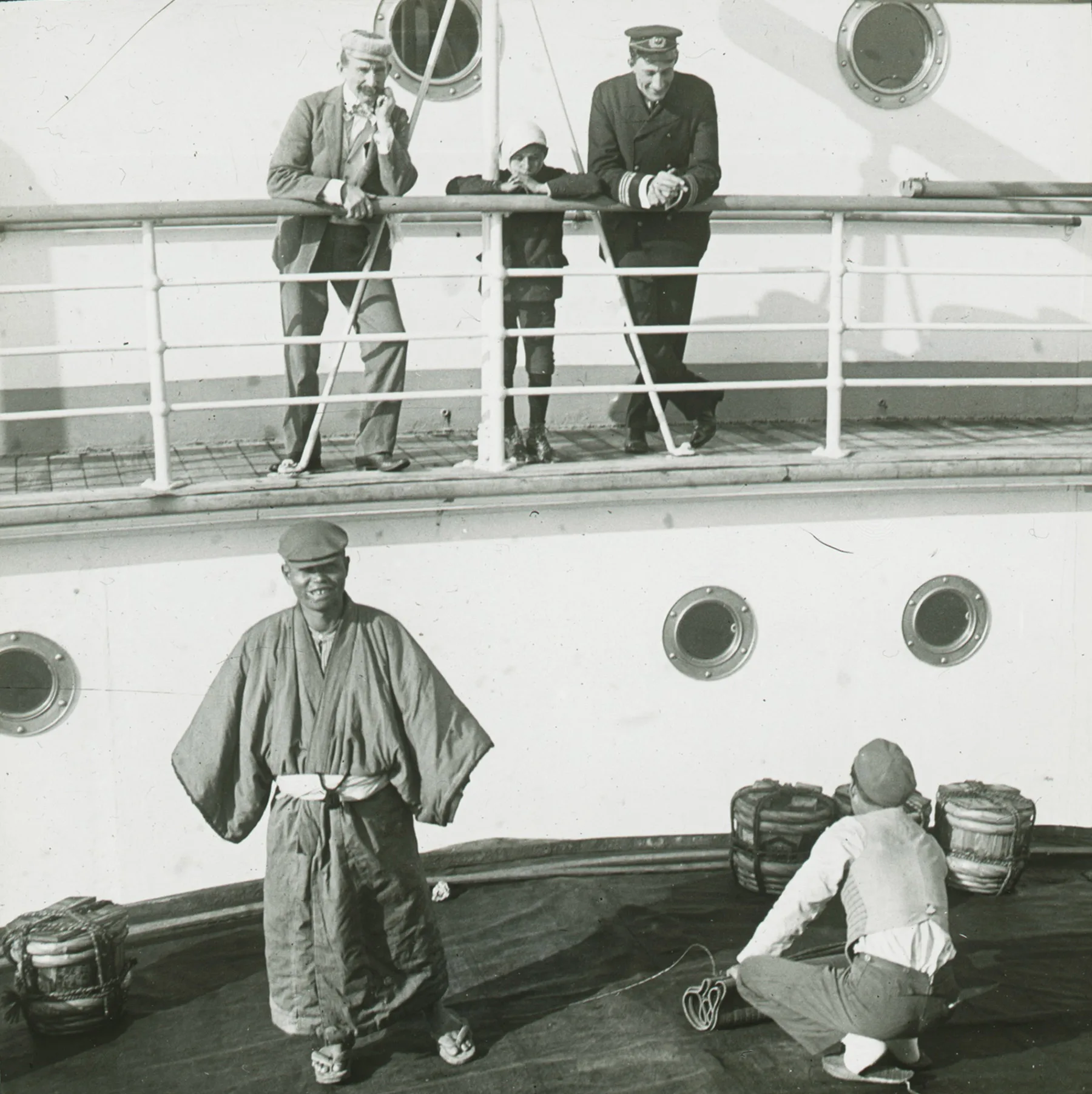

Anstatt eines Notizbuchs zog es Heinrich Schiffmann vor, seine Fotoausrüstung mit sich zu führen. Als engagierter Amateur begnügte er sich nicht mit einer handlichen, leicht zu bedienenden Kamera wie den ersten weit verbreiteten Kodak-Filmkameras, sondern nahm eine sperrige und teure Ausrüstung an Bord, darunter lichtempfindliche Glasplatten. Die Fotografien seiner beiden Weltreisen sind von grosser Spontaneität: Strassenszenen in Hongkong, Saigon oder Shanghai, Porträts chinesischer Bauernfamilien, ein Markt in Mexiko, Häuser und Plantagen in Ceylon.

Die Welt, die vor den Augen des jungen Schweizers vorbeizog, zeigt sich in ihrer ganzen Vielfalt und ihrem Reichtum. Auf anderen Bildern entdeckt man britische Kasernen in Hongkong, Manöver der deutschen Marine in China, vor allem aber Kriegsschiffe der amerikanischen, russischen und französischen Flotten in asiatischen Häfen und im Pazifik. Eine der Voraussetzungen für die Weltreise wird dabei deutlich: Das weitreichende Einflussgebiet der westlichen Imperien.

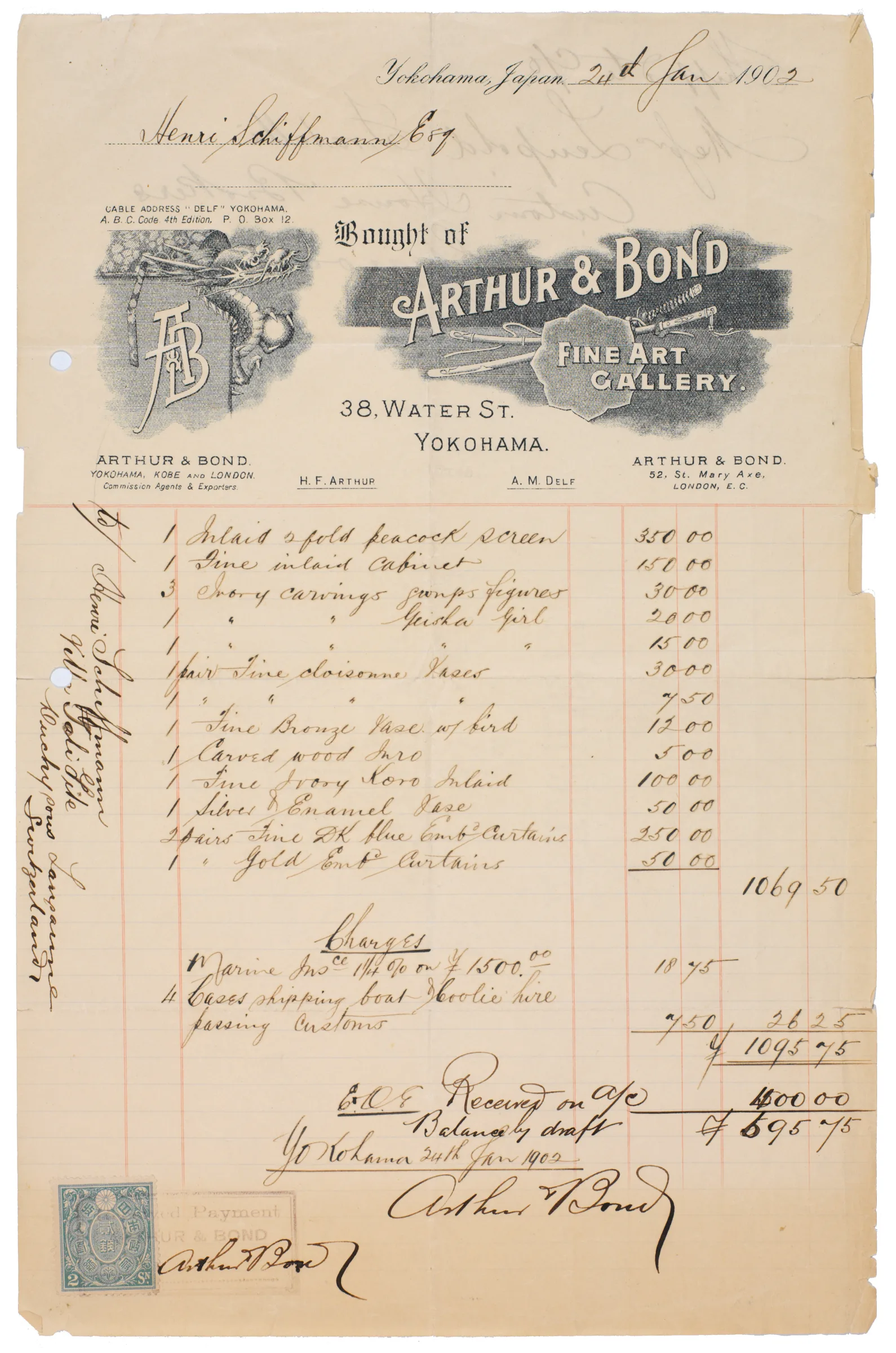

Seine beiden Weltreisen boten Heinrich Schiffmann auch die Gelegenheit, zahlreiche Gegenstände zu erwerben. Viele Reisende versuchten, als authentisch wahrgenommene Gegenstände mitzubringen, kauften diese jedoch manchmal in Souvenirläden, die speziell auf Touristinnen und Touristen ausgerichtet waren. Dies war insbesondere in Japan der Fall, einem beliebten Zwischenstopp für Weltenbummler. Auf seiner zweiten Weltreise wählte Heinrich Schiffmann für seine Einkäufe in Yokohama einen sogenannten Curio-Shop mit dem Namen «Arthur & Bond», der alles andere als ein kleiner, von Einheimischen betriebener Laden war. Die Rechnung des von Engländern geführten Geschäfts umfasste auch den Versand und die Versicherung der Gegenstände bis in die Schweiz. So musste der Reisende sich unterwegs nicht mit dem hölzernen Paravent mit Intarsien, bestickten Vorhängen, Elfenbeinfiguren, Bronze- oder Silbervasen bemühen.

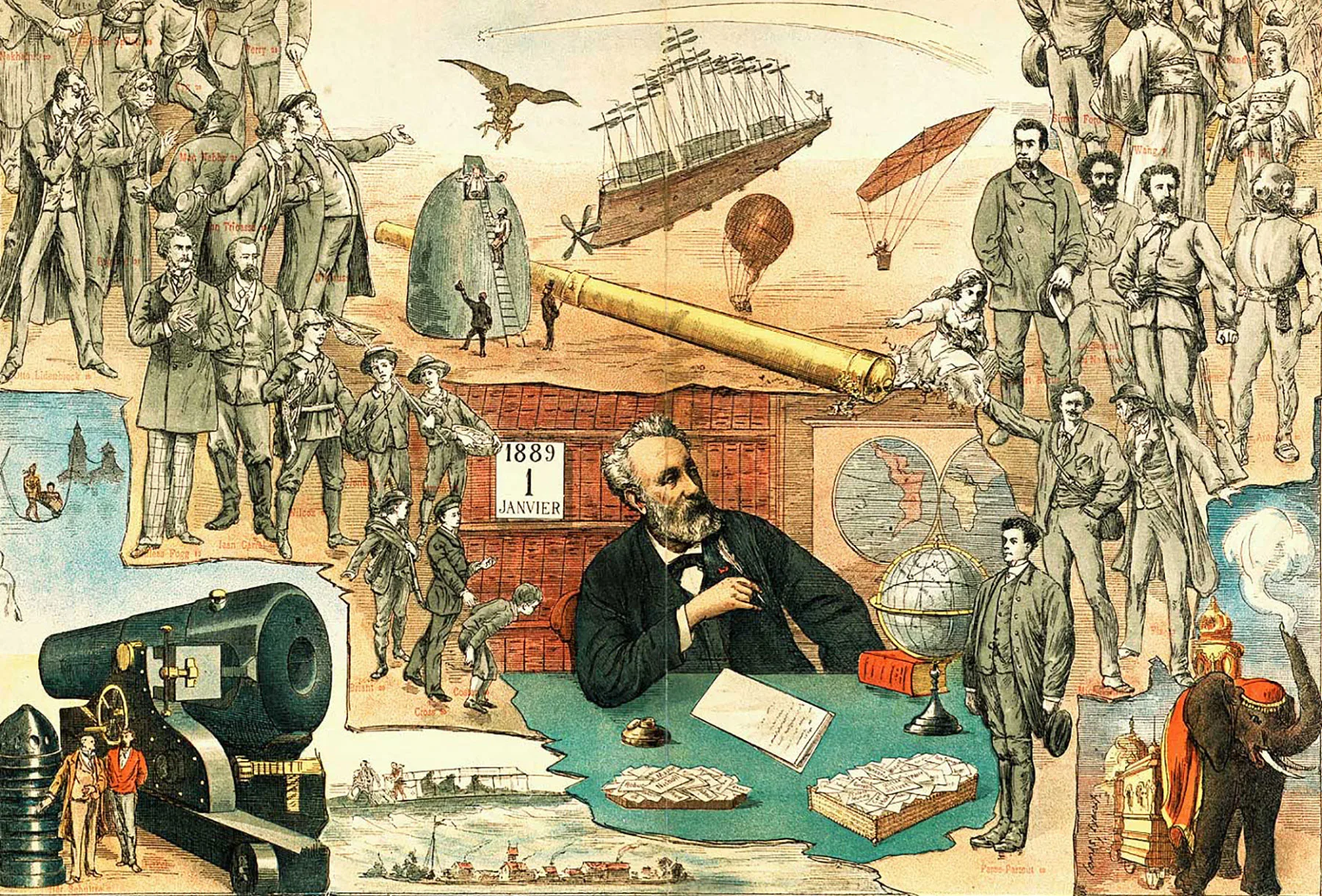

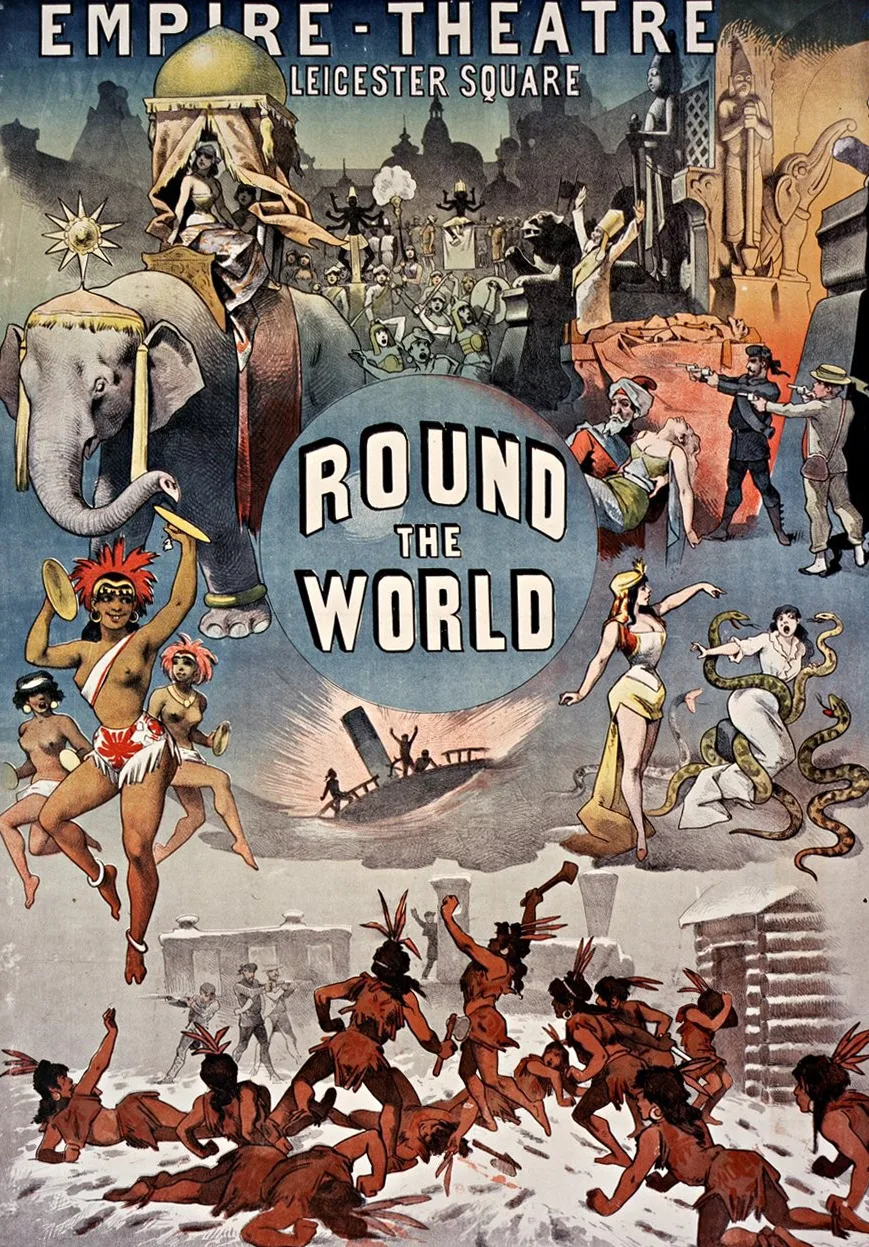

Die Reise des jungen Schweizer Globetrotters war Teil einer breiteren Dynamik gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Die Entwicklung und Verbesserung der Verkehrswege ermöglichte es den Menschen aus dem Westen, ungehindert um die Welt zu reisen, insbesondere entlang der Netzwerke der Imperien. Ob real oder virtuell, die Idee der Weltreise verbreitete sich wie ein Virus, von dem auch Heinrich Schiffmann befallen wurde – obwohl er aus gesundheitlichen Gründen auf Reisen war.