Ein Schweizer Maler für Amerika

Frank Buchser gehört zu den schillerndsten Figuren der Schweizer Kunst des 19. Jahrhunderts. Etliche seiner Werke entstanden während seines mehrjährigen Aufenthalts in den Vereinigten Staaten.

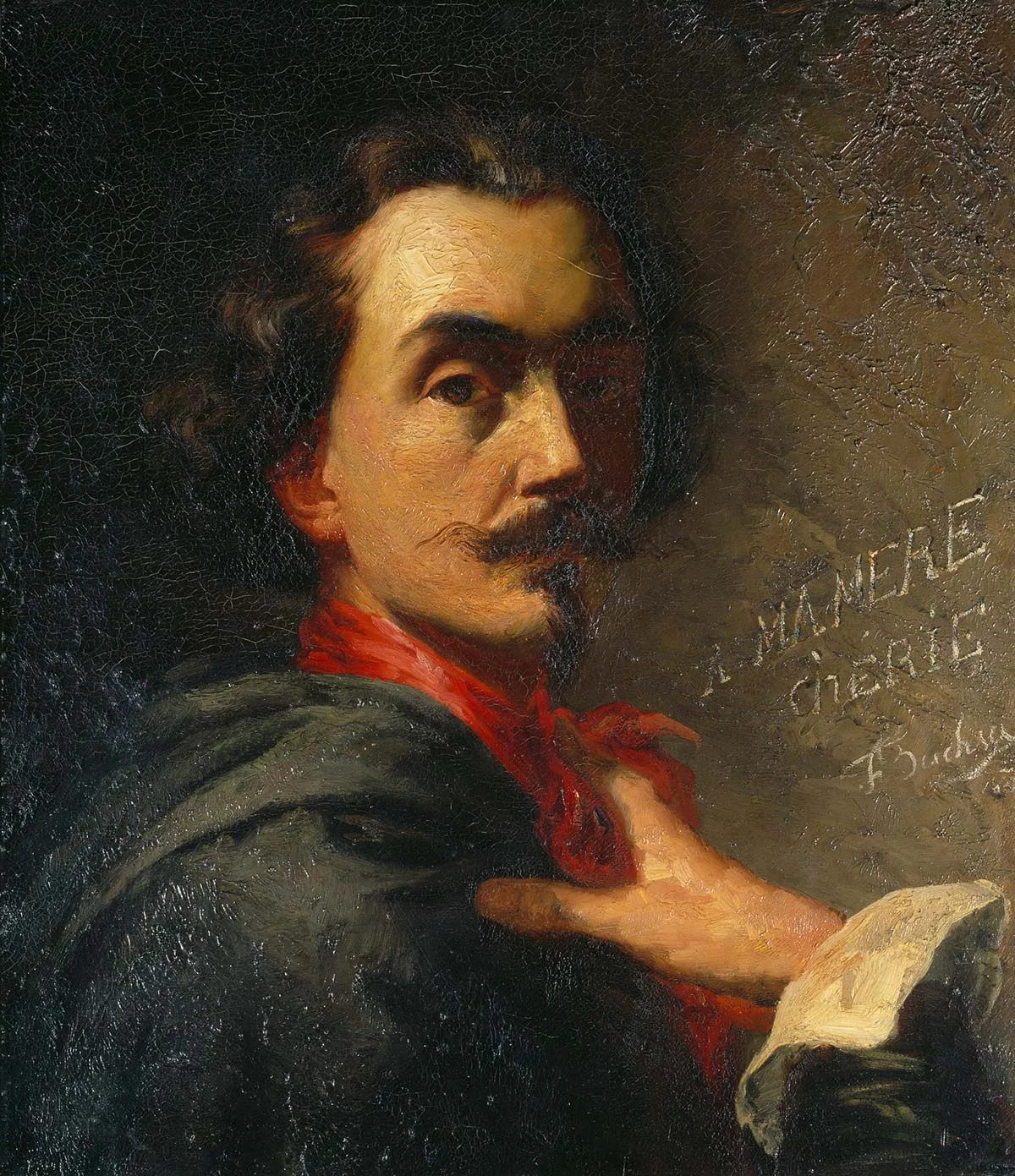

Buchser wurde 1828 im solothurnischen Feldbrunnen geboren, wo er 1890 auch verstarb. Allerdings war der zum Klavier- und Orgelbauer ausgebildete, aus einfachen Verhältnissen stammende Buchser keineswegs häuslich. Seine Neugierde und Abenteuerlust brachten ihn zuerst nach Italien, wo er unter anderem als Schweizergardist beim Vatikan diente. Nebenbei setzte er an der Römer Accademia di San Luca seine künstlerische Ausbildung fort, die er in der Schweiz als Zeichenschüler des Berner Künstlers Heinrich von Arx begonnen hatte.

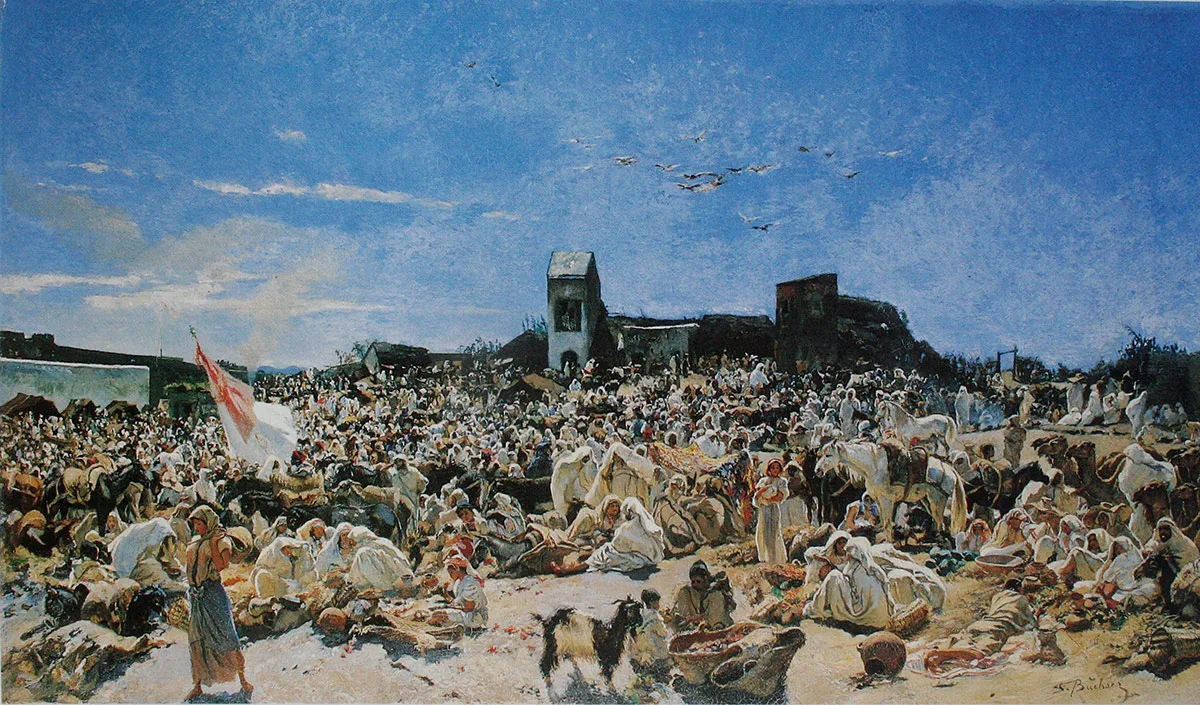

Einige seiner eindrücklichsten Werke wurden durch seine Marokkoreisen inspiriert, wo er sogar in die für Ausländer verbotene Stadt Fès gelangte.

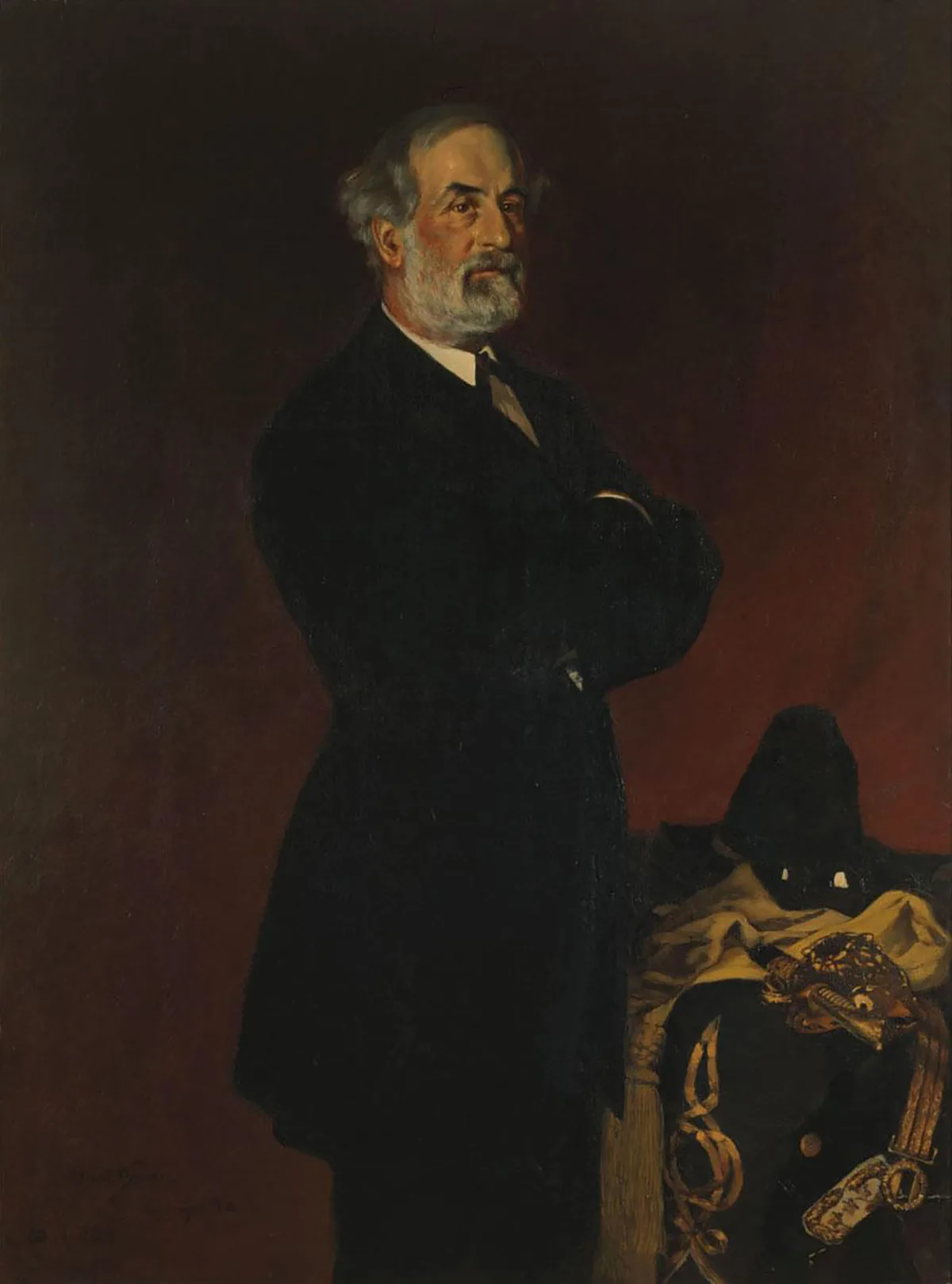

Der Ständerat schlug daher nach dem Ende des Bürgerkriegs 1865 ein umfangreiches Dekorationsprogramm fürs Bundeshaus in Bern vor, das dieser Verbundenheit Ausdruck verleihen sollte. Der Nationalrat lehnte das 1866 zwar ab. Doch da waren einige Mitglieder der radikalliberalen Partei unter Führung des damaligen Bundesrats und mehrfachen Bundespräsidenten Jakob Dubs schon vorgeprescht und hatten dem von ihnen auserkorenen Frank Buchser den Auftrag für ein repräsentatives Gemälde erteilt, Arbeitstitel: «Die Retter der Union». Es sollte die siegreichen Vertreter der amerikanischen Demokratie darstellen – einzeln oder in einer geeigneten Szene vereint.

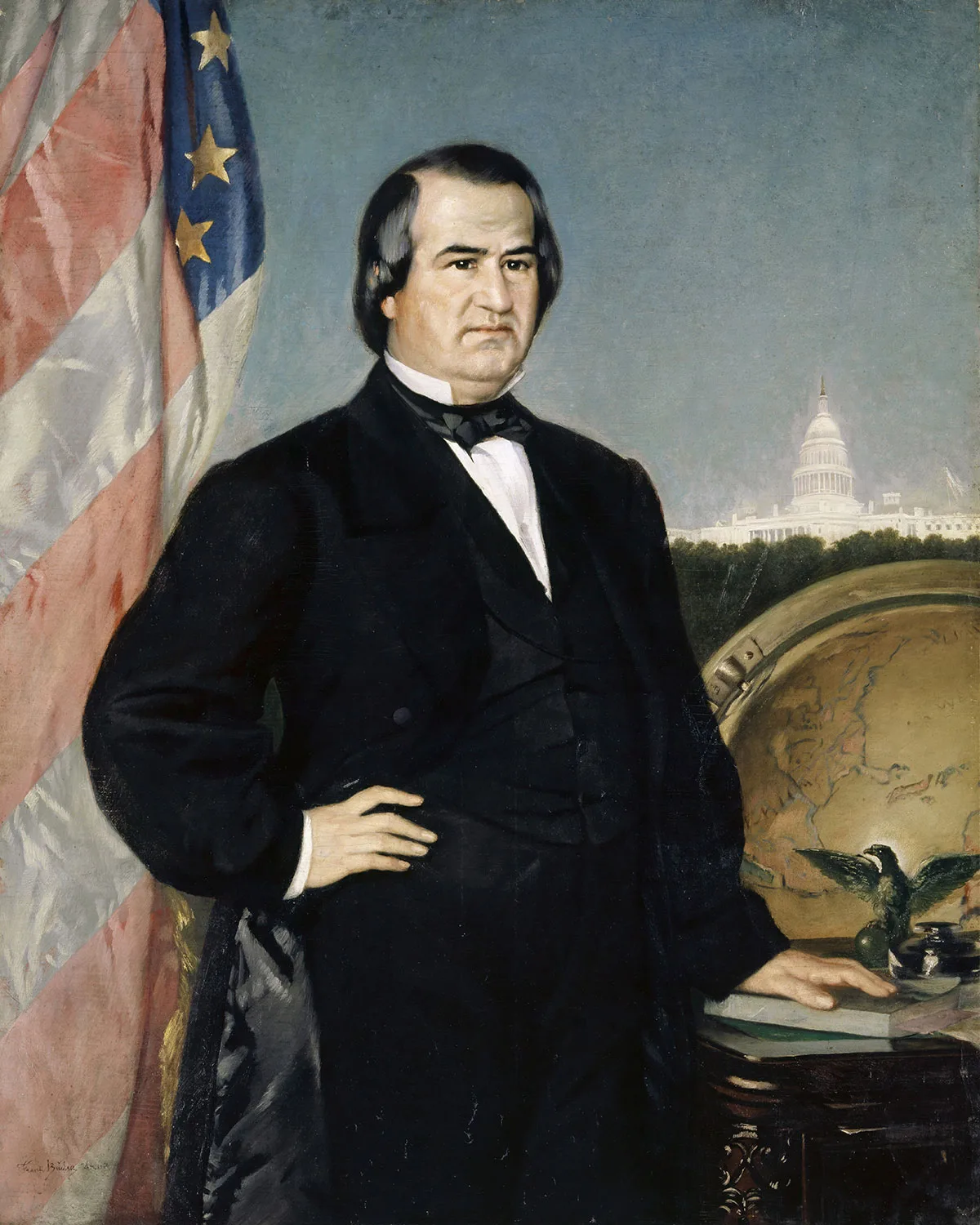

Mit der Zeit konnte Buchser auch den US-Präsidenten Andrew Johnson (der nach Abraham Lincolns Ermordung 1865 als Vize nachrückte) und den Aussenminister William Seward porträtieren.

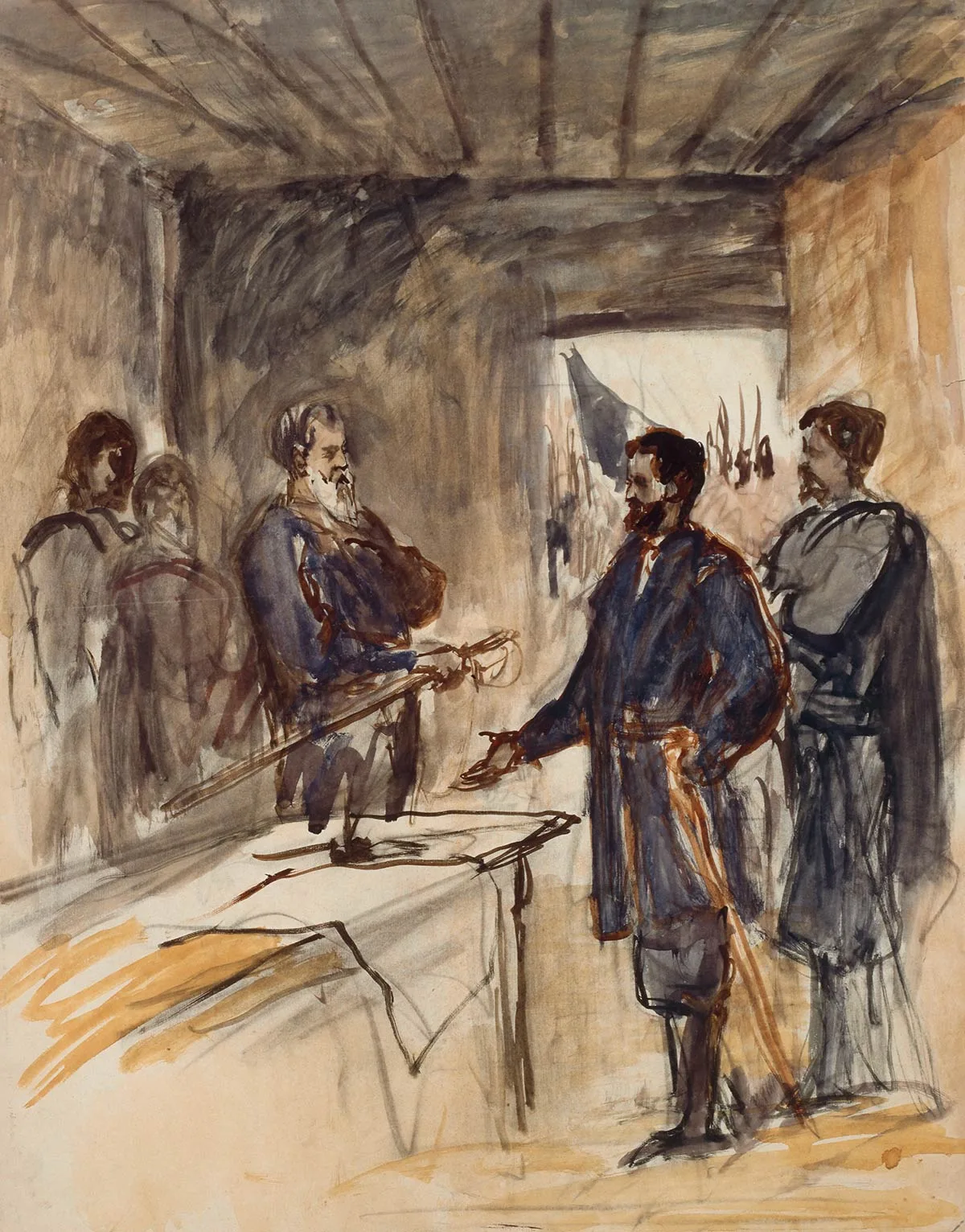

Das war ein erstes Hindernis für Buchsers Idee, Lee und Grant für seine Berner Auftraggeber in ein Historiengemälde der Unterzeichnung der Kapitulation im Appomattox Court House in Virginia zu integrieren. Das Werk blieb im Entwurfsstadium stecken.

Aus heutiger Sicht mindestens so interessant wie seine Porträts heute höchst umstrittener amerikanischer Politiker sind neben Frank Buchsers Landschaftsdarstellungen seine sozial- und zivilisationskritisch inspirierten Szenen aus dem Leben der Schwarzen und der indigenen Bevölkerung («Indianer»).

Ein fescher Schwarzer Musikant fesselt seine ebenfalls Schwarze Zuhörerschaft. Uns hingegen, die wir zufällig auf das kleine Grüppchen stossen, scheint Buchser vor allem ein Kostümfest zu präsentieren. Zu der wie für ein Sommerfest herausgeputzten jungen Frau rechts, deren prächtig hindrapiertes Blümchenkleid an Monet erinnert, bildet der breitbeinig in die Bildmitte gefläzte Schwarze in Lumpen den denkbar grössten Kontrast. Das restliche Personal deutet ebenfalls auf eher dürftige Verhältnisse hin.

Die selbstbewusste Signatur auf dem Fass hilft zunächst weiter: «Frank Buchser, Charlottesville, Va. 1870». In dem Ort im US-Gliedstaat Virginia hielt sich der Maler länger auf und konnte die ernüchternden Folgen des Bürgerkriegs aus nächster Nähe beobachten.

Viele der nun befreiten Schwarzen waren wirtschaftlich von den Gutsherren abhängig gewesen. Sofern sie sich nicht weiterhin mit den Grundbesitzern arrangierten, die oft selber durch die Kriegswirren verarmt waren, oder sich in den aufstrebenden Industriezonen der Union verdingten, drohten Armut und Elend.

Vor diesem Hintergrund scheint Buchsers Gemälde nahezulegen, dass die Schwarzen nicht nur Opfer der Verhältnisse sind: Es gibt Verlierer – zu denen verarmte Landarbeiter wie der zerlumpte Mann in der Bildmitte gehören – und Gewinner. Die aufgeputzte junge Frau, vielleicht auch der Banjospieler, der sich mit seiner Musik durchschlägt, scheinen zu ihnen zu zählen.

Das zeitgenössische amerikanische Publikum bekam «The Song of Mary Blane» ebenso wie andere seiner sozialkritisch anmutenden Sittenbilder aus dem «alten Süden» in Ausstellungen in Washington, New York oder Boston zu sehen. Es reagierte kritisch negativ. Der ersehnte Erfolg auf dem amerikanischen Kunstmarkt blieb Buchser verwehrt. Die Abschaffung der Sklaverei bedeutete eben noch lange nicht, dass Schwarze plötzlich breit akzeptierte Bildsujets für die Salon der Reichen waren. In Europa fanden sich wohl aus anderen Gründen fast keine Interessenten für solche Gemälde: Hier bevorzugte man andere, vor allem erotisch aufgeladenere Formen des Exotismus à la Delacroix oder Manet («Olympia»), wie sie Buchser ebenfalls im Programm hatte.

Buchsers Nachruhm hat zum einen wegen seiner Sujets gelitten. So erstaunt es kaum, dass die Porträts etwa der beiden Generäle Lee und Sherman, die bis vor wenigen Jahren noch in der Schweizer Botschaft in Washington anzutreffen waren, aktuell im Depot hängen. Auch mit Präsident Andrew Johnson ist kein Staat zu machen. Unter Historikern besitzt er einen Ruf als Machthaber, der die Bürgerrechte der Schwarzen zurückschraubte.

Aber auch Buchsers pseudoethnographische Herangehensweise bei der Darstellung Schwarzer Menschen und ihrer Lebenswelt löst heute zumindest Unbehagen aus, zumal seine Aufzeichnungen den Verdacht des Sexismus und Rassismus bestätigen. Museen, die solche Werke von Buchser heute ausstellen, müssen sich gegen kritische Fragen wappnen. Kein Wunder, findet sich Buchsers Kunst trotz ihrer malerischen Qualitäten inzwischen häufiger in den Online-Beständen der Museen als an deren Wänden.

Buchsers Werk zeigt, welches Risiko Künstler eingehen, die sich unmittelbar auf ihre Gegenwart einlassen und dabei auf der falschen Seite der Geschichte landen. Die Nachwelt ist gefordert, mit solchen kompromittierten Oeuvres einen angemessenen Umgang zu finden, was neben einer angemessenen Kontextualisierung manchmal auch bedeuten kann: Auszeit im Depot.