Ein Paket für den Krieg, der nie stattfand

Ein geheimnisvolles Paket im Depot des Museum Grenchen führt in die Zeit des Kalten Krieges. Ungebrauchte Ausweise für Lebensmittelmarken zeigen, wie sich die Schweiz in den 1960er-Jahren auf einen befürchteten Krieg vorbereitete.

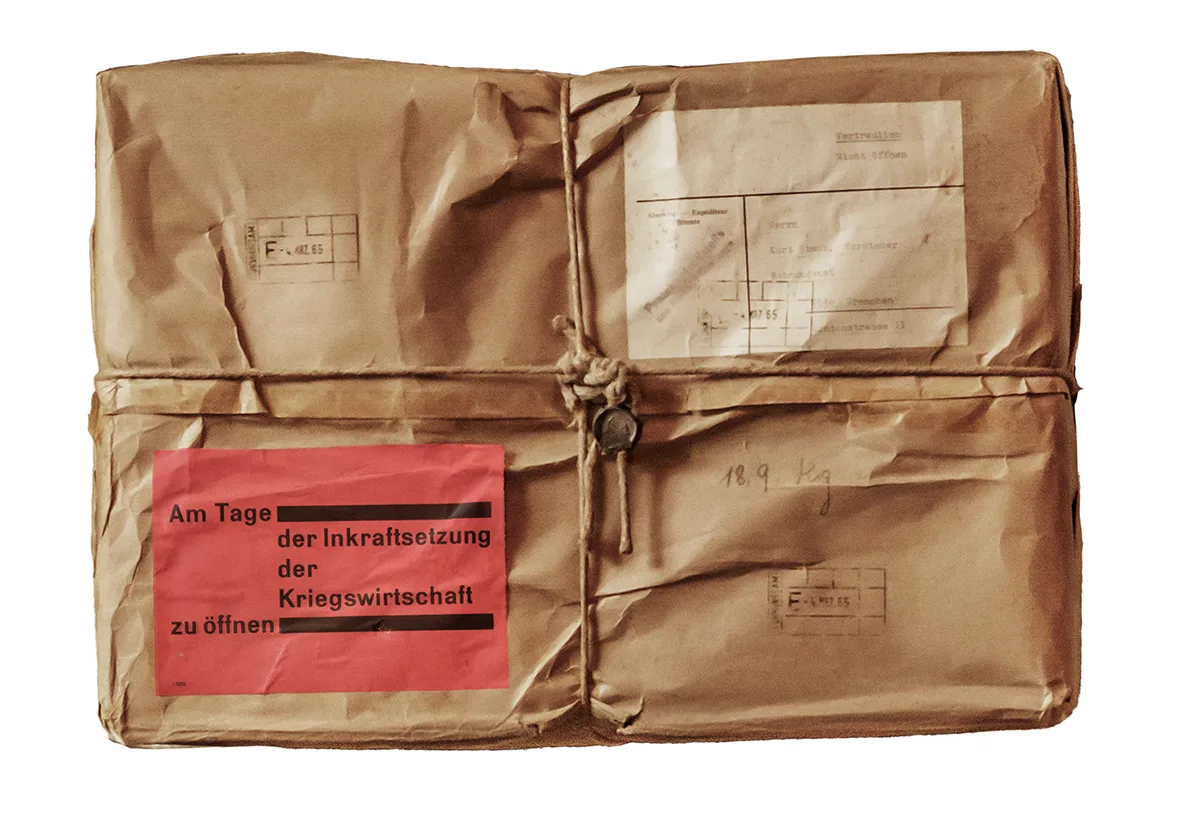

Adressiert war das Paket an Kurt Staub, den Vorsteher des Wohnungsamts Grenchen. Dieses Amt befand sich zwischen 1942 und 1971 in direkter Nachbarschaft des heutigen Museums. Als Absenderin zeichnete die Preiskontrollstelle des Kantons Solothurn und das Paket war mit dem handschriftlichen Hinweis «18,9 kg» versehen. Neben dem Siegel und dem Warnaufkleber wies das unterstrichene Wort «Vertraulich» und der Hinweis «nicht öffnen» den Empfänger auf die hohe Geheimhaltungspflicht hin. Mit dem Poststempel vom 6. März 1965 lässt sich das Paket in den Kontext des Kalten Krieges verorten.

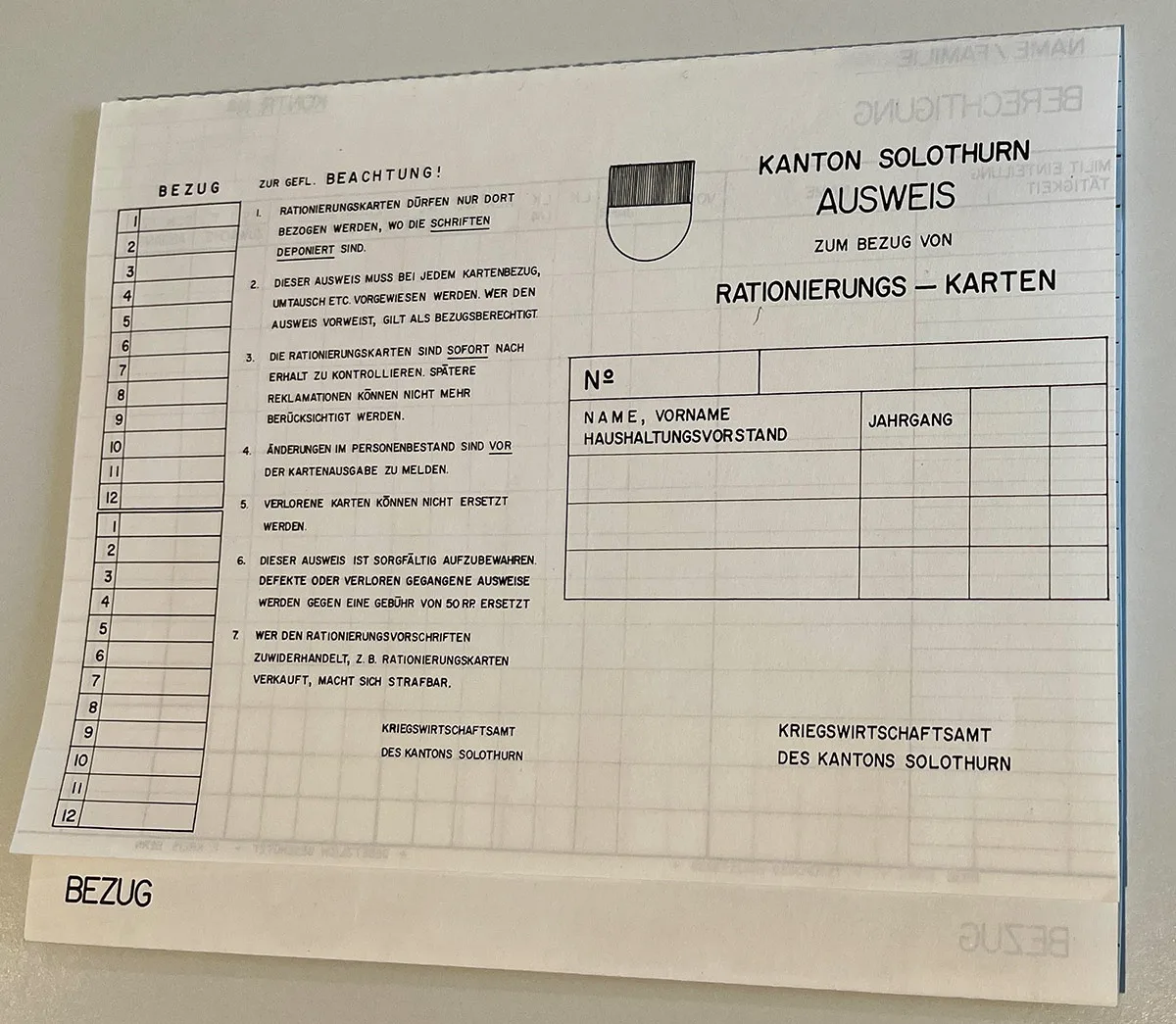

Dank des Social-Media-Posts des Ärztezentrums sprach sich die Nachricht des «speziellen Patienten» jedoch schnell in Grenchen herum, wobei auf diesem Weg Indizien weiterer bereits geöffneter Pakete aus der Stadtverwaltung bekannt wurden. So konnten indirekt Rückschlüsse gezogen werden, was sich im rätselhaften Paket befinden muss: Stapelweise ungebrauchte Ausweise zum Bezug von Rationierungskarten, einige Exemplare davon wurden sogar von der Stadtschreiberin zur Verfügung gestellt. Solche Karten stellte das Kriegswirtschaftsamt des Kantons Solothurn Mitte der 1960er-Jahre dem Einwohneramt von Grenchen zur Verteilung im Kriegsfall aus.

Der konkrete Auslöser für den Versand des Pakets im März 1965 lässt sich leider nicht abschliessend klären. Die Produktion der Ausweise belegt aber eine Ausweitung der Versorgungsmassnahmen: Ab 1955 galten nicht mehr nur ein unmittelbar bevorstehender Krieg, sondern sogenannte machtpolitische Bedrohungen und schwere Mangellagen als Anlässe zur staatlichen Intervention.

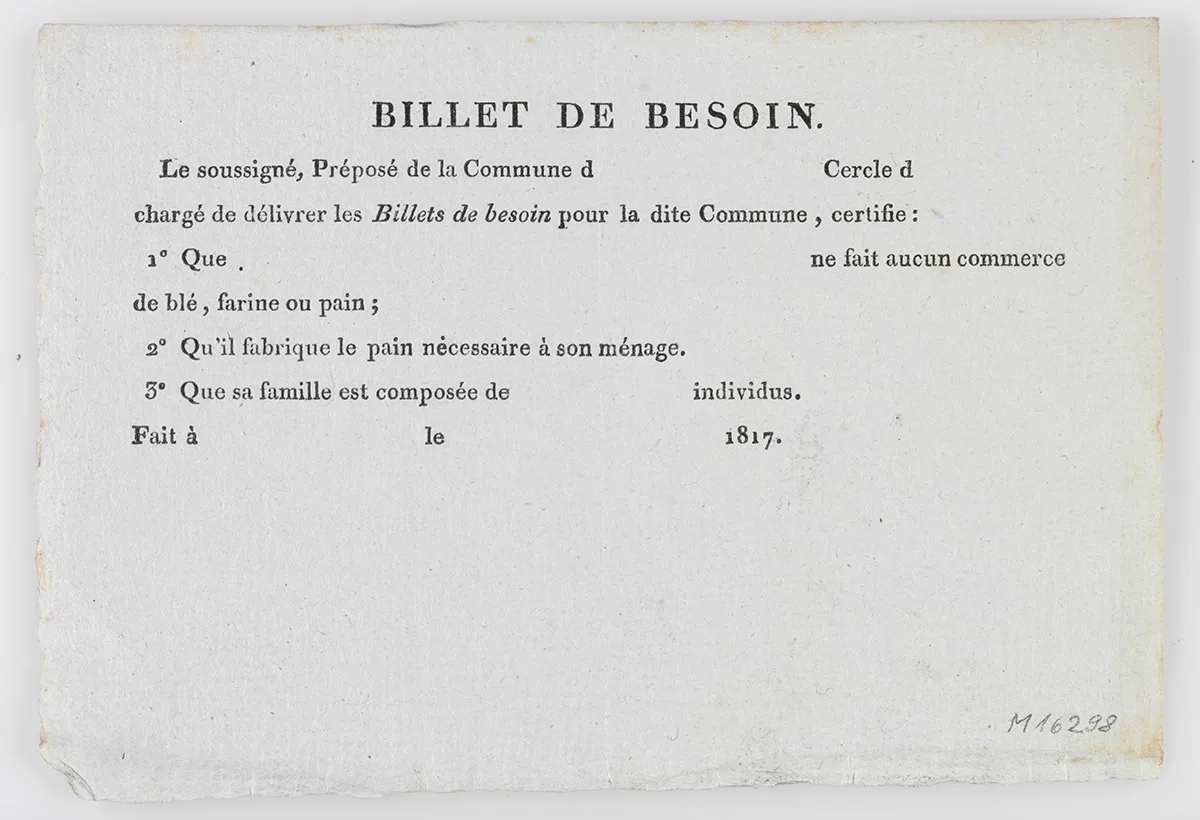

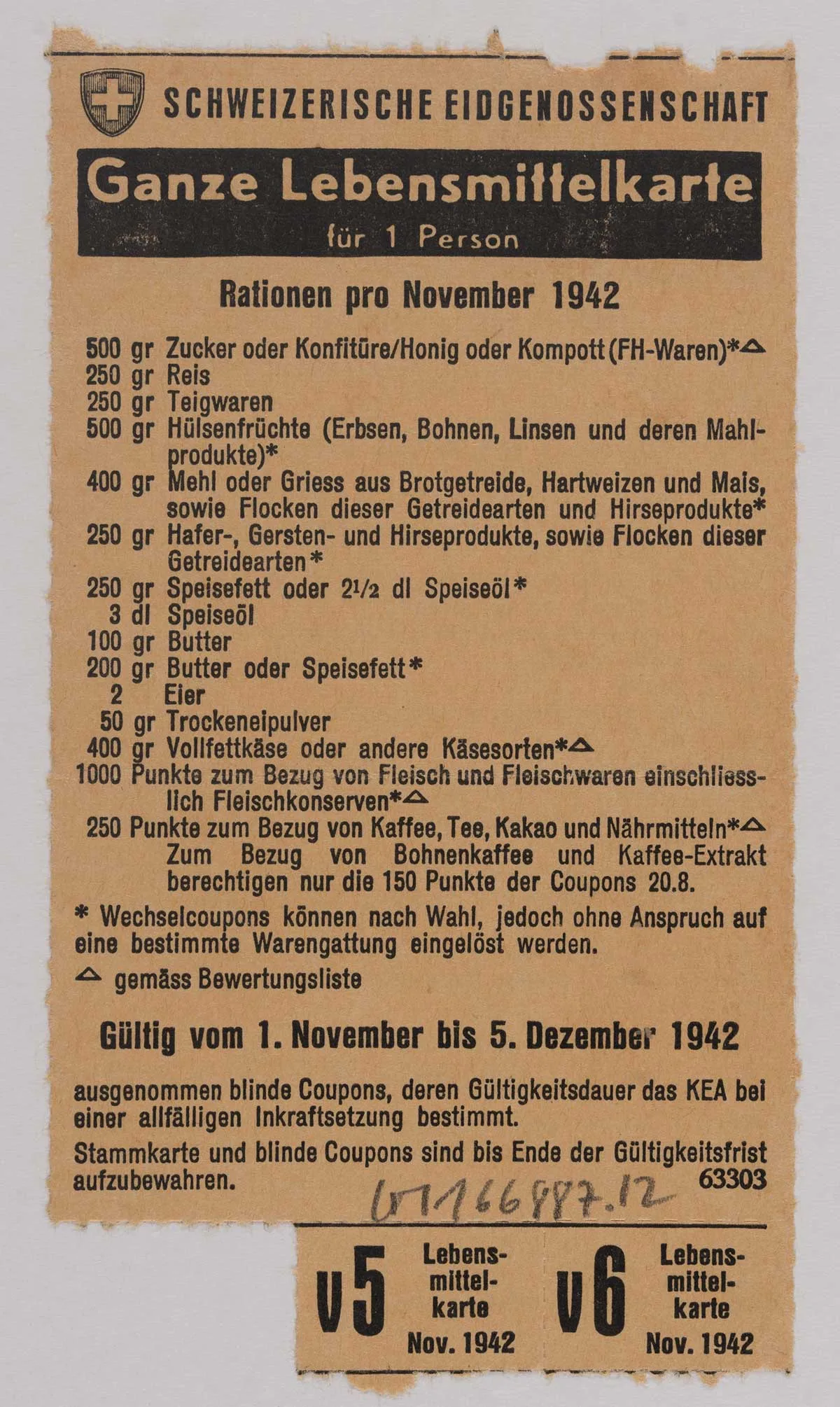

Gemäss dem Historiker Jakob Tanner waren es die traumatischen Erfahrungen des Landesstreiks und der Weltwirtschaftskrise 1929, die zur bislang grössten sozialen Desintegration der Schweiz geführt hätten und bereits vor dem Zweiten Weltkrieg zu einem Umdenken der Versorgungspolitik führten. Diese wurde zum zentralen Bestandteil einer «gelungenen strategischen Synthese militärischer und wirtschaftlicher Zielsetzungen». Das Bewusstsein der Entscheidungsträger für die Zusammenhänge von Versorgung, Arbeit und sozialem Frieden war ebenso entscheidend wie interventionistische Massnahmen des Delegierten für Kriegswirtschaft ab 1937. Kontingentierungen und Rationierungen, welche die Bevölkerung zwischen Mai 1940 und Juli 1948 in Form von Lebensmittelkarten erreichten, führten zu einer mehrheitlich als gerecht wahrgenommenen Verteilung der Grundnahrungsmittel in relativer Unabhängigkeit von der Höhe des Einkommens.

In diese Zeit, zwischen machtpolitischer Bedrohung und potentieller internationaler Mangellage, fällt der Versand des solothurnischen Pakets im März 1965.

Eine erste Massnahme des neu geschaffenen Amts war der Versand der Ausweise für Rationierungskarten an die Gemeinden des Kantons Solothurns. In Grenchen sind vier solcher Pakete erhalten geblieben. Die Ausweise zum Bezug von Rationierungskarten von 1965, die von der Forschung bislang noch nicht berücksichtigt wurden, scheinen eine Weiterentwicklung des Bezugssystems der Lebensmittelkarten des Zweiten Weltkriegs zu sein. Anfangs wurden die Lebensmittelkarten im Oktober 1939 als Abonnemente per Post an die Haushalte verschickt. Um den wachsenden Missbrauch zu verhindern und unter der Verschärfung der Versorgungslage mit dem Westfeldzug der Wehrmacht ab Mai 1940 wurden die Karten per eingeschriebenen Brief verschickt. Da dieses Verfahren jedoch hohe Kosten verursachte, sank die Zahl der Postzustellungen und die Bezügerinnen und Bezüger mussten den Weg zum Amt auf sich nehmen.

Die ungebrauchten Ausweise im Paket aus dem Kalten Krieg zeigen, wie die Versorgungsmassnahmen auf den Erfahrungen aus vergangenen Kriegen aufbauen und aus Fehlern gelernt wurde. Darüber hinaus ist das Paket ein materieller Zeuge für eine weitere Zäsur in der Geschichte der versorgungspolitischen Massnahmen – Auslöser war hier kein gegenwärtiger oder kurz bevorstehender Krieg, sondern die machtpolitische Bedrohungslage in wirtschaftlich unsicheren Zeiten.