Der Wettlauf zur Jungfrau

Die Idee einer Jungfraubahn hat die Bevölkerung elektrisiert. Mitte der 1880er-Jahre begann ein Wettlauf, in dem sich Ingenieure mit kühnen Projekten übertrumpften. Adolf Guyer-Zeller kupferte Ideen ab und bootete Konkurrenten aus. Doch mit seiner Bahn brachte er den Massentourismus ins Gebirge.

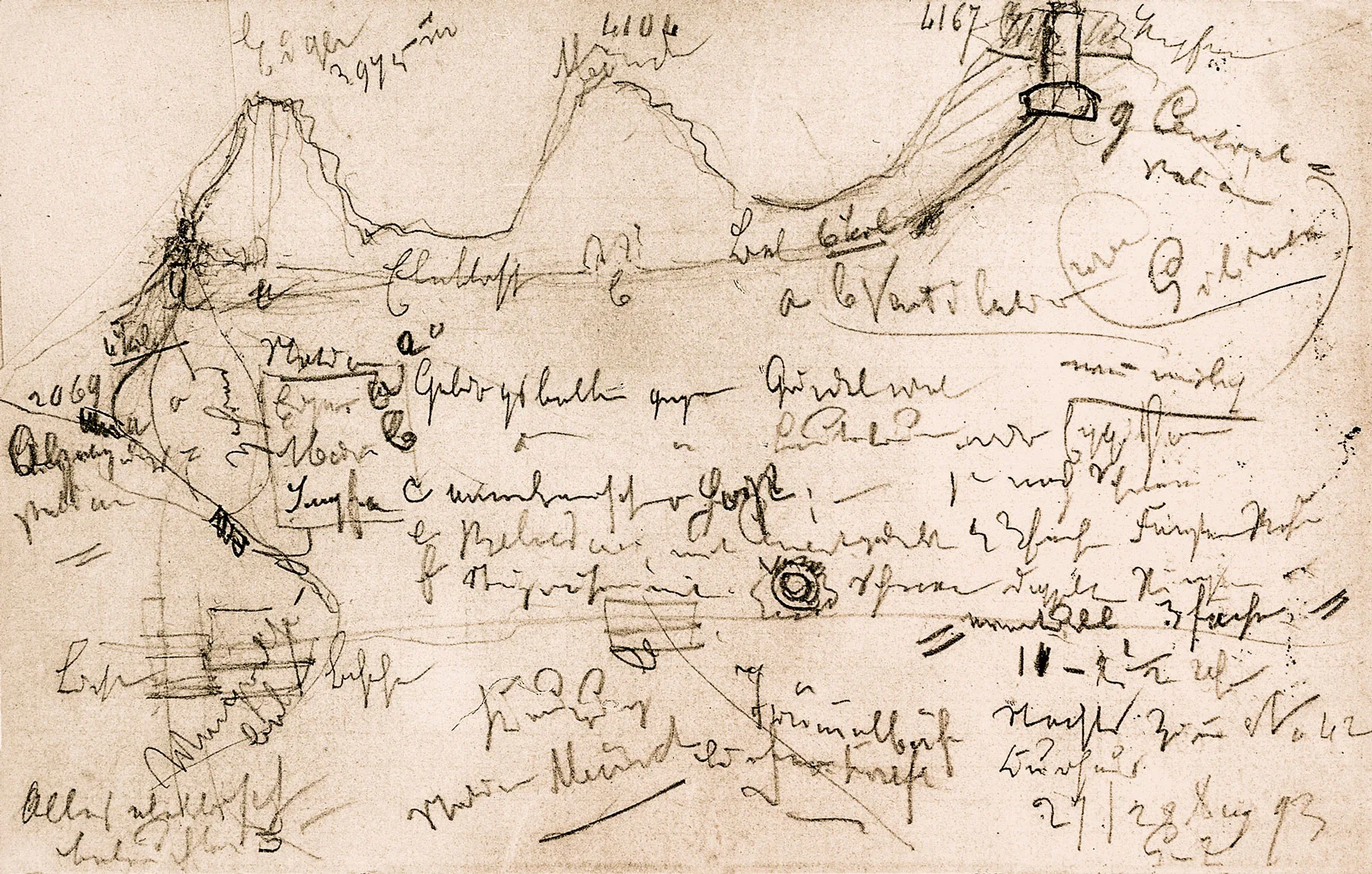

Das Blatt aus dem Notizbuch wird heute im Archiv der Jungfraubahnen gehütet. Es erscheint als Beweis für die geniale Eingebung, die Guyer-Zeller 1893 angesichts der erhabenen Berge zuteilgeworden ist, und als Beleg für den höheren Auftrag, die Bahn auf die Jungfrau zu bauen. Das gehört zum Genie- und Heldenkult, mit dem sich die Pioniere des Industriezeitalters gern umgaben. Jedoch: Adolf Guyer-Zeller sprang spät auf den Jungfrau-Zug auf, eignete sich Ideen aus Vorläuferprojekten an und räumte rabiat Konkurrenten aus dem Weg.

Die technische Eroberung der Alpen

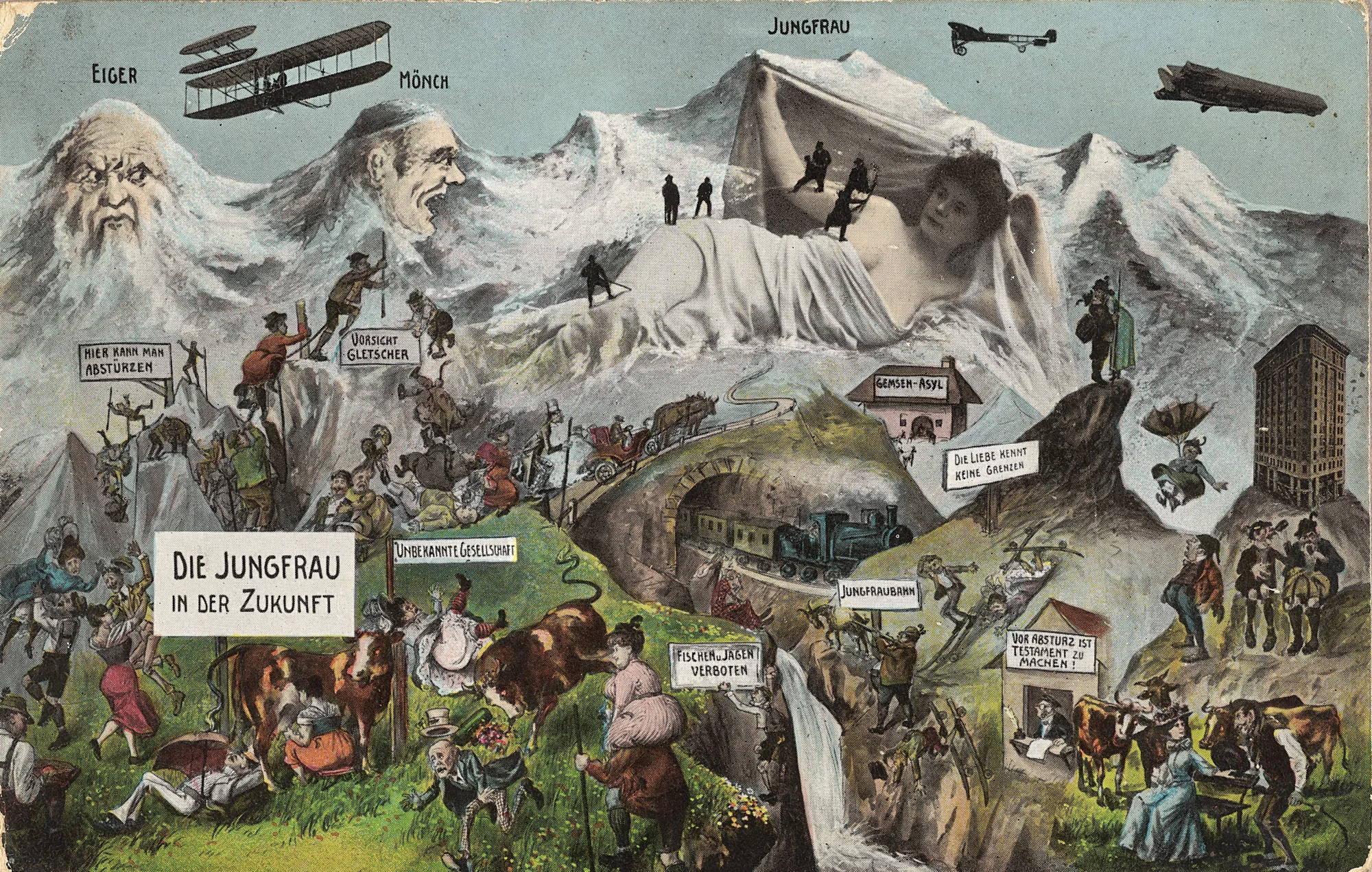

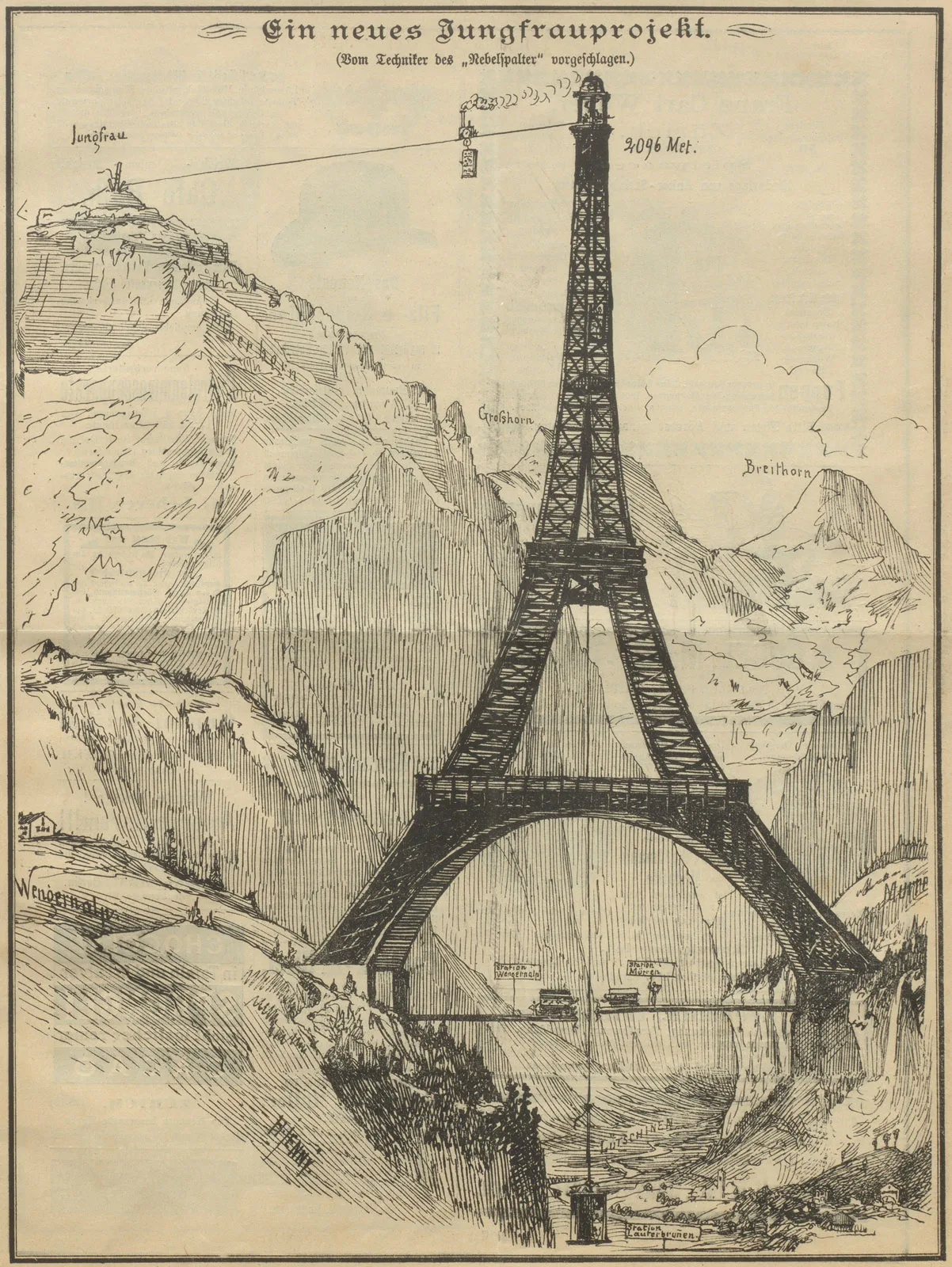

Erst nur ein Scherz

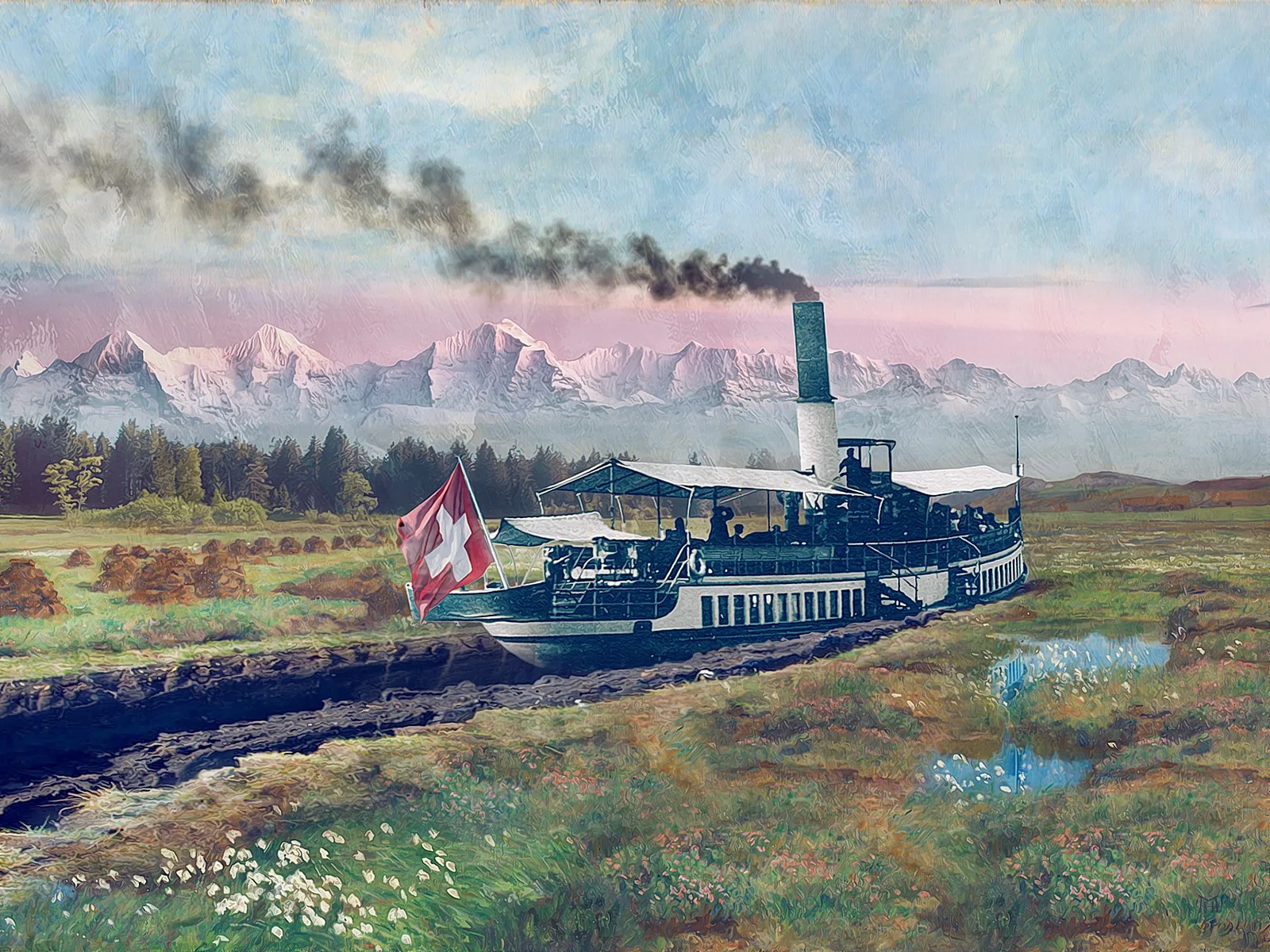

Drei Jahre später ist das kein Scherz mehr. Die Erschliessungsbahn von Interlaken nach Lauterbrunnen und Grindelwald ist im Bau, das Konzessionsgesuch für eine Bahn auf die Kleine Scheidegg ist unterwegs. 1889 darf die verblüffte Öffentlichkeit drei Projekte für eine Bahn auf die Jungfrau zur Kenntnis nehmen.

Der Ingenieur des Eiffelturms legt vor

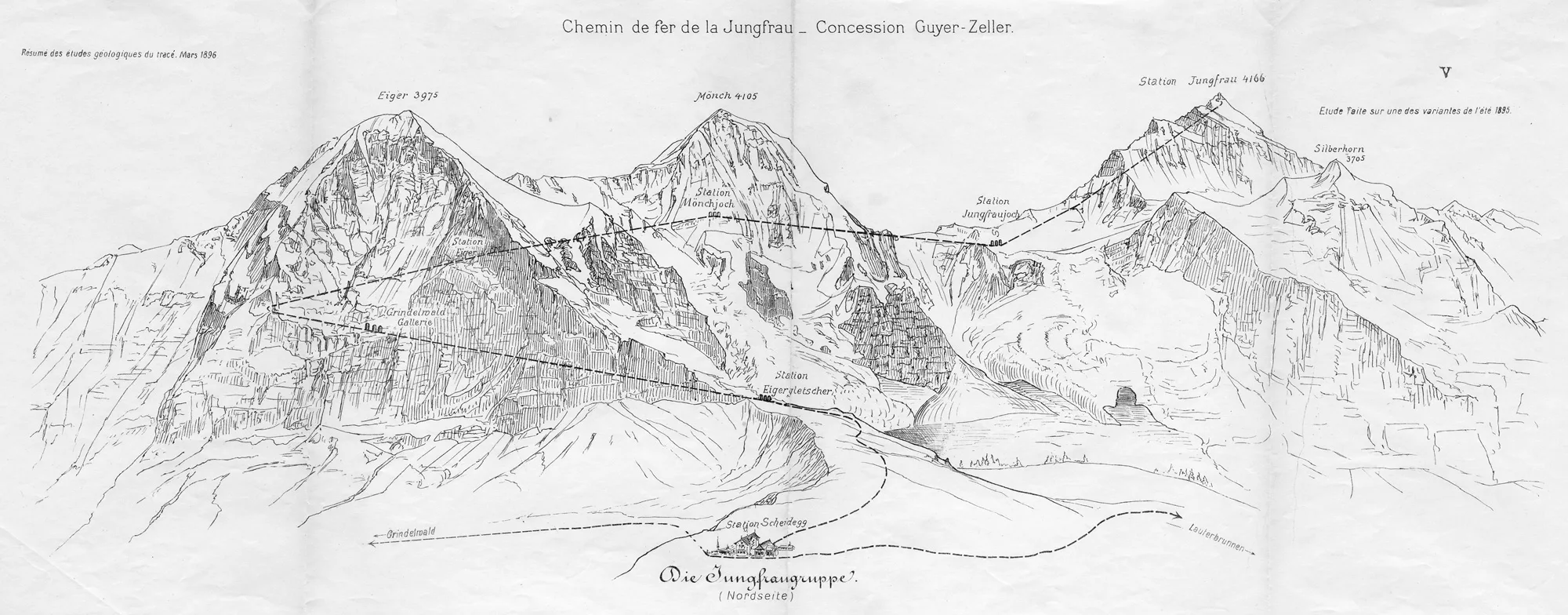

Koechlin sieht eine Bahn vor, die vom Lauterbrunnental durch sechs Tunnels den Jungfraugipfel erreicht. Zahnrad- oder Standseilbahnen sollen eine Höhendifferenz von 3175 Metern überwinden. Auf dem Gipfel sind ein Hotel und eine Forschungsstation vorgesehen. Kosten: 9,2 Millionen Franken.

Der Plan wird in der Presse kontrovers diskutiert, auch mit Bezug auf den Eiffelturm des prominenten Urhebers. «Das Projekt ist eine charakteristische Erscheinung unserer Zeit, die vor keinen technischen Schwierigkeiten mehr zurückschreckt. [...] Es ist einleuchtend, dass die Bahn auf die Jungfrau für das Berner Oberland das würde, was der Eiffelturm für Paris geworden, ein technisches Wunder, das die Reisenden aus allen Ländern anlocken müsste.» Das Oberländische Volksblatt ist ambivalent: «Kühn, alles bisherige Kühne weit übertreffend, ist der Plan. Gelingt er, dann hat der Menschengeist einen Triumph erfochten, an den zu glauben man noch vor zwanzig Jahren für eine gottlose Verrücktheit gehalten hätte.» Allerdings wolle damit «der rücksichtlose Kapitalismus sein hartes Regiment vom Thal aus bis auf der Erde höchster Zinnen hinauf zwingen.» Das Berner Tagblatt polemisiert, die Jungfraubahn wäre geschmacklos wie der Eiffelturm und entweihe die Berge. «Soll denn die letzte Achtung vor der Jungfräulichkeit unserer Alpen [...] verschwinden, um schnöden Gewinnes willen?» Der Nebelspalter karikiert den Grössenwahn mit einem riesigen Eiffelturm als Seilbahnstation.

Rohrpost auf die Jungfrau

Der Bundesrat will nur eine Konzession vergeben und drängt die drei Bewerber zur Kooperation. Sie kommen überein, das Jungfrau-Projekt unter Koechlins Führung gemeinsam voranzutreiben. 1891 erteilt das Parlament Koechlin die Konzession. Allerdings fordert der Bund den Nachweis der Ungefährlichkeit. Man fürchte, der schnelle Höhenwechsel und der Aufenthalt auf 3000 Metern könnte schädlich sein. Die Bahnpioniere müssen positive Gutachten beibringen. Das hilft nicht, Geldgeber zu finden.

Eiger-Projekt als Steilvorlage

Aneignungen und Winkelzüge

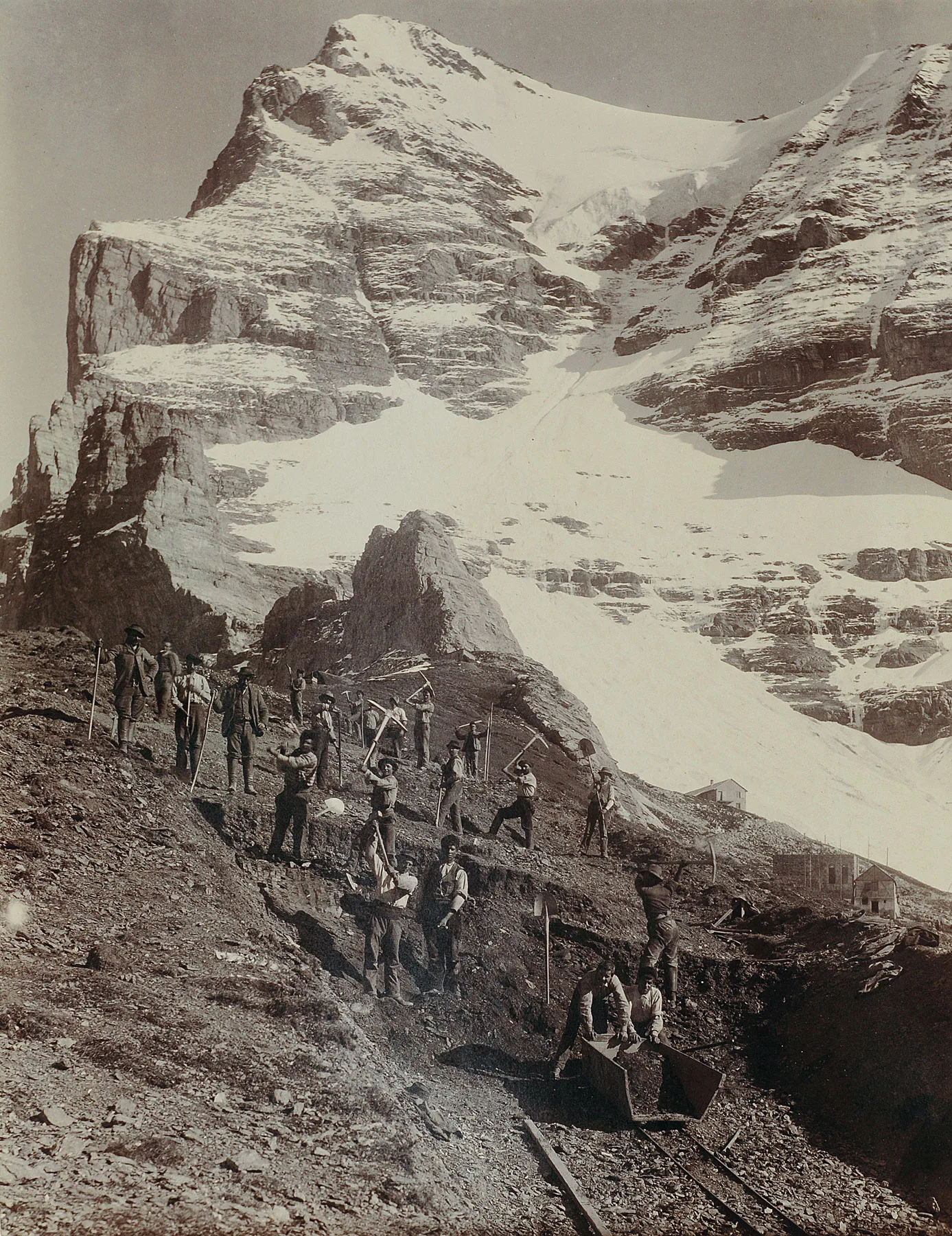

Guyer-Zeller bekämpft die Konkurrenz mit allen Mitteln. Strub und Studer wollen ihr Eiger-Projekt stärken, indem sie die Rechte an der ersten Sektion von der Kleinen Scheidegg bis zur Station Rotstock am Fuss des Eigers auf die Wengernalpbahn übertragen, wo Studer Direktor ist. So hätte die Eigerbahn schneller gebaut werden können. Doch die Generalversammlung sieht mehr Renditechancen für eine Jungfraubahn und beschliesst zu warten, «bis sich die Bundesversammlung über die Konzession des Guyer-Zellerschen Eiger-Mönch-Jungfraubahn-Projektes entschieden hat». Beantragt hat dies Adolf Guyer-Zeller. Er streut in der Presse, die 191 Meter höhere Jungfrau müsse Vorrang haben. Als der Bund ihm die Konzession provisorisch zusichert, ist das Eiger-Projekt am Ende. Strub und Studer geben auf und übergeben die Rechte an der Zufahrt für 15'000 Franken «Stillhaltegeld» an Guyer-Zeller.

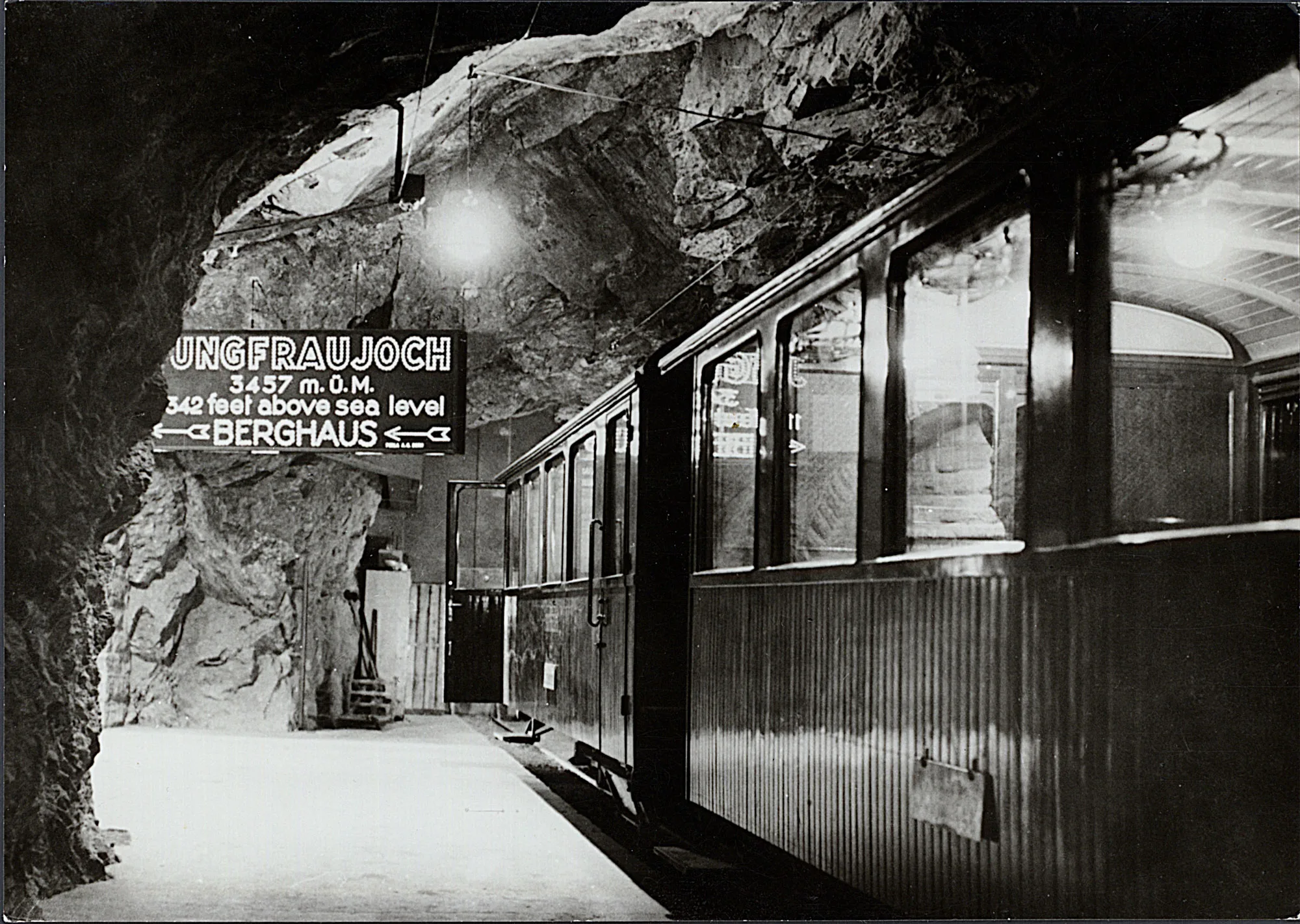

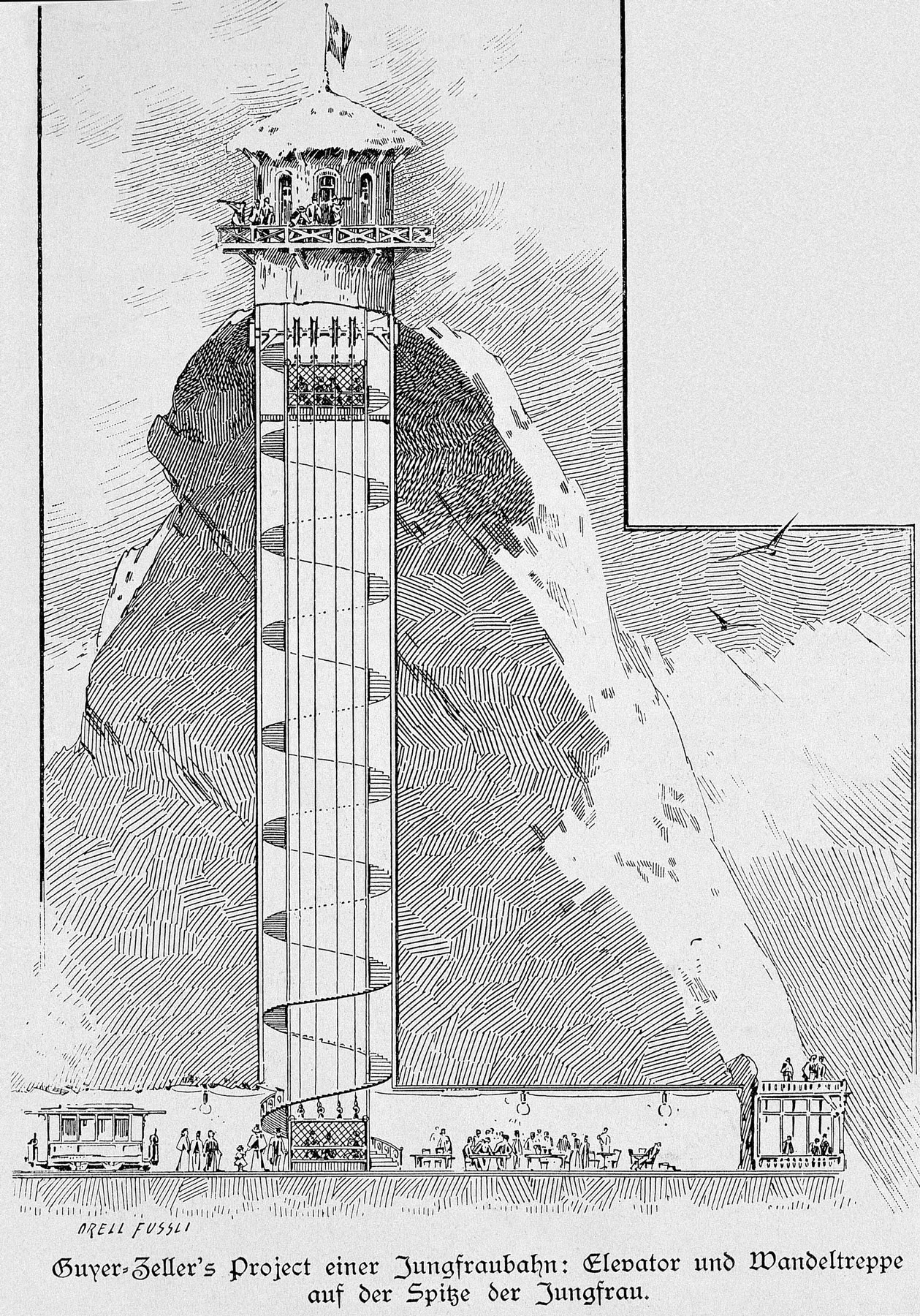

Die Unvollendete

Ein halbes Jahr später stirbt Guyer-Zeller 60-jährig an einem Herzinfarkt. Das Projekt steckt in Finanznöten. So wird alles darangesetzt, die Etappen bis zum Joch zu eröffnen, um Geld einzunehmen. Das letzte Stück, das sich «spiralartig um das oberste Massiv des Berges herumschlängelt» und der Gipfellift werden gestrichen.