Archiv der Basler Mission, Basel

Auf frommer Mission in Indien

Ab 1834 schwärmten Missionare von Basel nach Indien aus, um die lokale Bevölkerung zum Christentum zu bekehren. Die Basler Mission gründete in Indien nicht nur Schulen und Spitäler, sondern auch Webereien und Ziegeleien, wo die konvertierten Inderinnen und Inder beschäftigt wurden.

«Von leidenschaftlicher Nüchternheit» sei sie gewesen, schrieb der Schriftsteller Hermann Hesse über seine Grossmutter Julie Gundert-Dubois, eine der ersten Basler Missionarinnen in Indien – und man könnte diese widersprüchliche Charakterisierung wohl auch weiteren Missionaren zuschreiben. Bereits in ihren Motivationsschreiben klingt oft eine Diskrepanz zwischen kühnem Entdeckergeist und protestantischer Askese an.

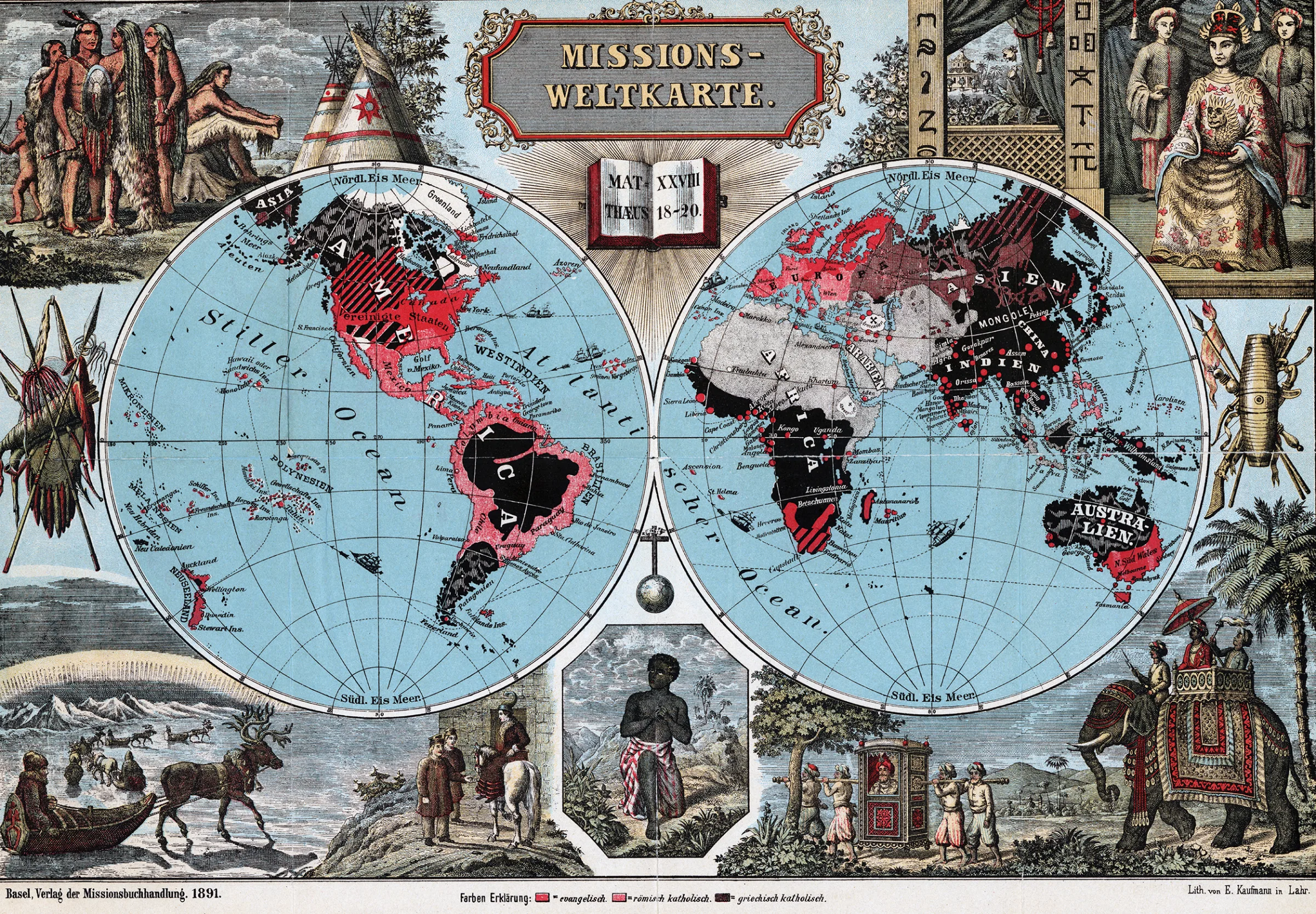

Die Basler Mission wurde 1815 von frommen Angehörigen des Basler Grossbürgertums und Pietisten aus Süddeutschland gegründet. Ab 1828 sandte sie eigene Missionare an die Goldküste in Afrika, das heutige Ghana, und ab 1834 nach Südindien. Es folgten Missionsstationen in China, Kamerun und Indonesien. Um die in ihren Augen einzig wahre Religion in der Welt zu verbreiten, «verlorene Seelen» zu retten und sie vor Götzenanbetung und ewiger Verdammnis zu bewahren, nahmen die frühen Missionare grosse Risiken auf sich. Die lange Reise per Schiff und Ochsenkarren, das ungewohnte Klima und Krankheiten waren oft lebensgefährlich, auch feindlich gesinnte Einheimische konnten eine Bedrohung darstellen.

Zwischen kulturellem Paternalismus und lokaler Kulturförderung

Die Missionare bemühten sich nicht nur um die religiöse Bekehrung der lokalen Bevölkerung, sondern auch um die Einführung von europäischen zivilisatorischen Errungenschaften wie Krankenstationen oder Grundschulen – allerdings immer in der anmassenden Überzeugung, die eigene Lebensweise sei auch für die Menschen in den Missionsgebieten die allein seligmachende. Dennoch war die Basler Mission keine Kolonialmacht, die der einheimischen Bevölkerung Religion und Weltanschauung gewaltsam aufzwingen wollte. Dies zeigt sich auch daran, dass einige Missionarinnen und Missionare intensiv lokale Sprachen studierten, Wörterbücher herausgaben und zahlreiche Übersetzungen, längst nicht nur von Bibeltexten, anfertigten. Basler Missionare förderten nicht nur die Alphabetisierung der lokalen Bevölkerung, sie waren oft eng mit deren Kultur verbunden. Missionar Hermann Gundert, Hermann Hesses Grossvater, machte sich um die südindische Malayalam-Sprache so verdient, dass man in Indien hört, er sei «ein Inder gewesen, der aus Versehen in Deutschland zur Welt gekommen sei». In der Stadt Thalassery hat man ihm eine Statue errichtet.

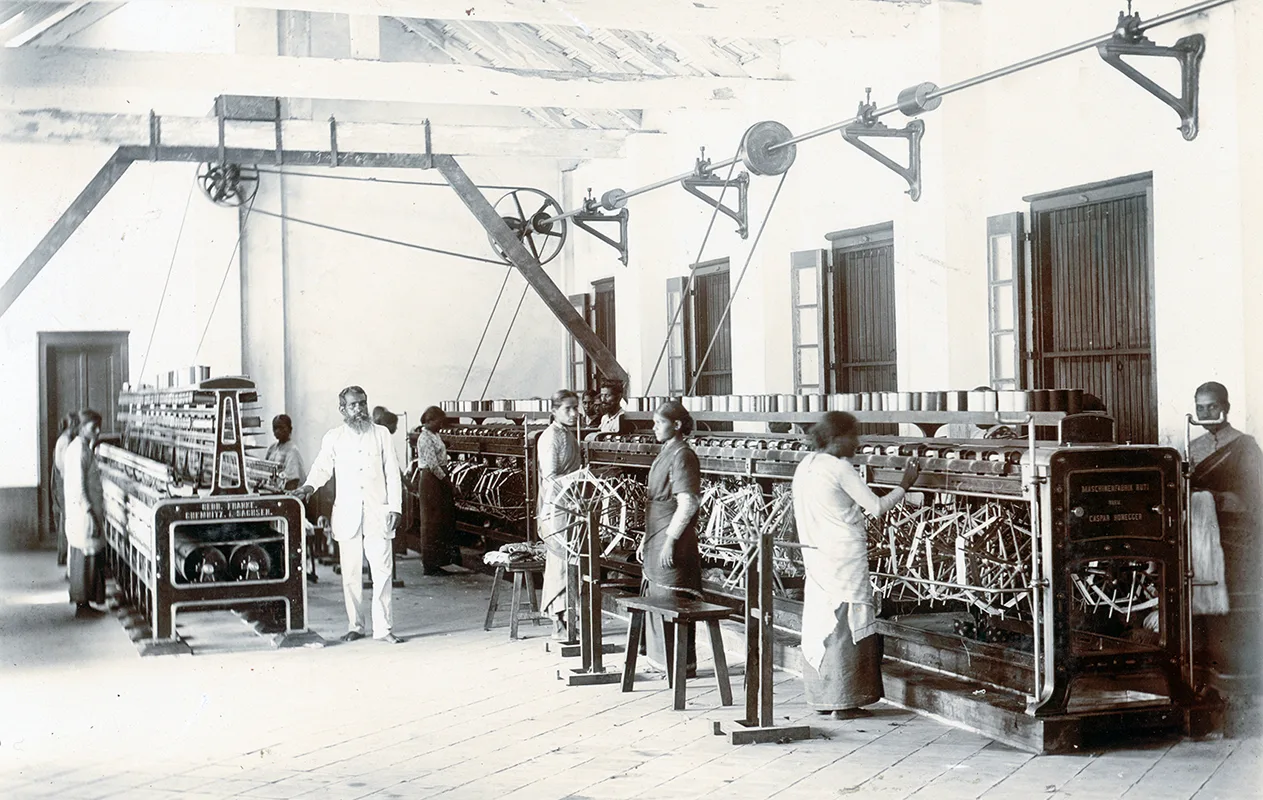

Auch mit der lokalen Wirtschaft beschäftigte sich die Mission – und profitierte von ihr, indem sie die gemeinnützigen Interessen mit ökonomischen verband. Ab den 1840er-Jahren schuf sie beispielsweise Arbeitsplätze für konvertierte Inderinnen und Inder in eigenen Ziegeleien und Webereien und baute einen florierenden Handel mit Kakao und Palmöl aus Westafrika auf. 1859 folgte die Gründung einer eigenen Aktiengesellschaft, der Missions-Handlungs-Gesellschaft.

Hermann Hesses Grosseltern, Hermann Gundert aus Stuttgart und die Schweizerin Julie Dubois, lernten sich bei der Missionsarbeit kennen, heirateten und bauten gemeinsam die Mission in Tellicherry auf.

Archiv der Basler Mission, Basel

Weberei in Calicut, Ende des 19. Jahrhunderts. In Webereien wie dieser fanden Inderinnen und Inder, die zum christlichen Glauben übergetreten waren, Arbeit und ein neues soziales Umfeld.

Archiv der Basler Mission, Basel

«Missionsbräute»

Die durchwegs ledig ins Missionsgebiet geschickten Missionare äusserten aus verschiedenen Gründen den Wunsch zu heiraten: um der einheimischen Bevölkerung eine mustergültige christliche Ehe vorzuleben, um bei der Missionsarbeit unterstützt zu werden oder schlicht, um eine Gefährtin an ihrer Seite zu haben. Für Frauen war die Heirat mit einem Missionar lange die einzige Möglichkeit, in der Mission zu arbeiten. Die eingangs erwähnte Julie Dubois, die bereits in Indien lebte, ging die Ehe mit Missionar Gundert nur unter der Bedingung ein, in Indien bleiben und als Missionarin arbeiten zu können. Die Auswahl an ledigen Europäerinnen war in den Missionsgebieten jedoch rar und so entwickelte sich eine wenig romantische Heiratspraxis zwischen Missionaren in Übersee und sogenannten «Missionsbräuten» in der Schweiz und Süddeutschland. Das Komitee in Basel suchte passende Frauen aus und schickte sie, mit einem Foto des unbekannten Zukünftigen ausgestattet, ins weit entfernte Missionsgebiet. Obwohl von beiden Seiten als «Ruf Gottes» interpretiert, standen hinter der Entscheidung der Frauen zu einer Missionsehe nicht selten auch Abenteuerlust und der Wunsch, dem engen und streng geregelten Leben in der Schweiz zu entfliehen. Entsprach der Missionar dann doch nicht den Vorstellungen der jungen Frau – oder der Erscheinung auf dem Foto – war sie frei, ein paar Wochen später wieder ein Schiff in Richtung Heimat zu besteigen.

Missionsehepaar mit Angestellten, zwischen 1901 und 1914, Calicut. Das Missionsehepaar sollte das europäisch-christliche Ehe- und Familienideal repräsentieren. Es lebte zusammen mit lokalem Personal wie Köchen, Hausmädchen und Dienstboten.

Archiv der Basler Mission, Basel

«Eine wohltätige Civilisation»?

Dass die Männer und Frauen, die sich für die Mission engagierten, oft vom Wunsch beseelt waren, die Welt besser, moralischer und gerechter zu machen, zeigte sich auch in der meist strikten Ablehnung von Sklaverei und indischem Kastenwesen, das Ungleichheit von Geburt weg festschrieb. Gleichzeitig war die Haltung der Missionare der einheimischen Bevölkerung gegenüber paternalistisch und sie blieben durch und durch europäischen Denkmustern verhaftet. Die Basler Mission sah die protestantische Lebensweise als allen anderen überlegen an und setzte sich dafür ein, die Menschen in den Missionsgebieten nach ihrem Modell zu formen. Hatte beim Wunsch, Missionar zu werden, oft noch «kindliches Mitleid für die armen Heiden» mitgespielt, fehlte für Leute, welche die christliche Barmherzigkeit nicht annehmen wollten und – wie Missionar Gustav Peter 1897 notierte – «in unsäglicher Zähigkeit oder Gleichgültigkeit am Althergebrachten» festhielten, meist das Verständnis. Auf die Lebenswelten der Einheimischen liessen sich die Basler Missionare nur dann wirklich ein, wenn diese ihren eigenen Vorstellungen und Absichten nicht entgegenliefen.

Arztstation in Calicut zwischen 1900 und 1902. 1886 kehrte ein Missionar, der in Basel Medizin studiert hatte, als erster Missionsarzt nach Südindien zurück. In Calicut und Bettigeri wurden Arztstationen errichtet.

Archiv der Basler Mission, Basel