Der Reformator und die Geister

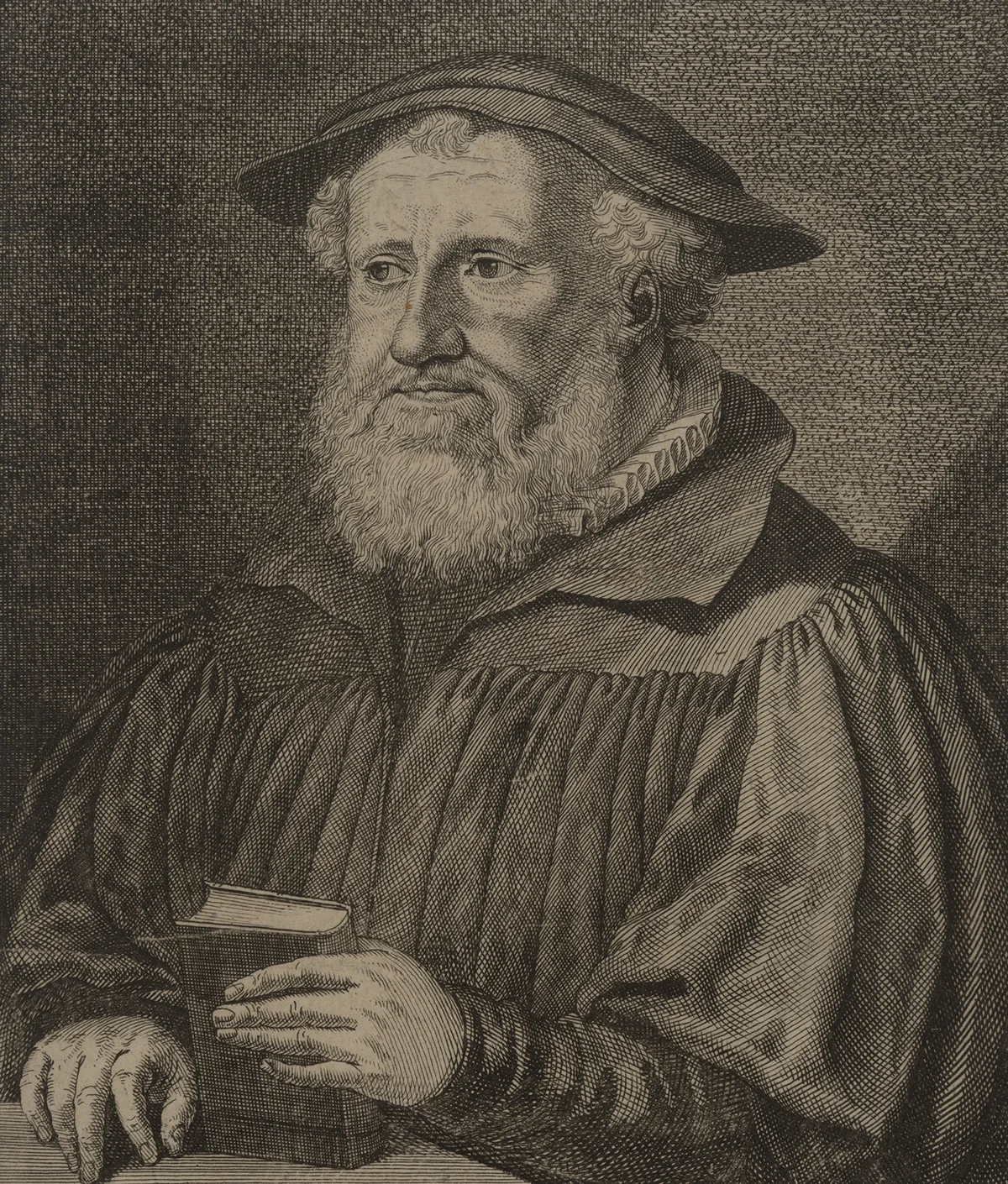

Ludwig Lavater war nicht nur Nachfolger von Huldrych Zwingli, sondern auch ein grosser Liebhaber von Geistergeschichten. Er sammelte und veröffentlichte sie in einem Buch.

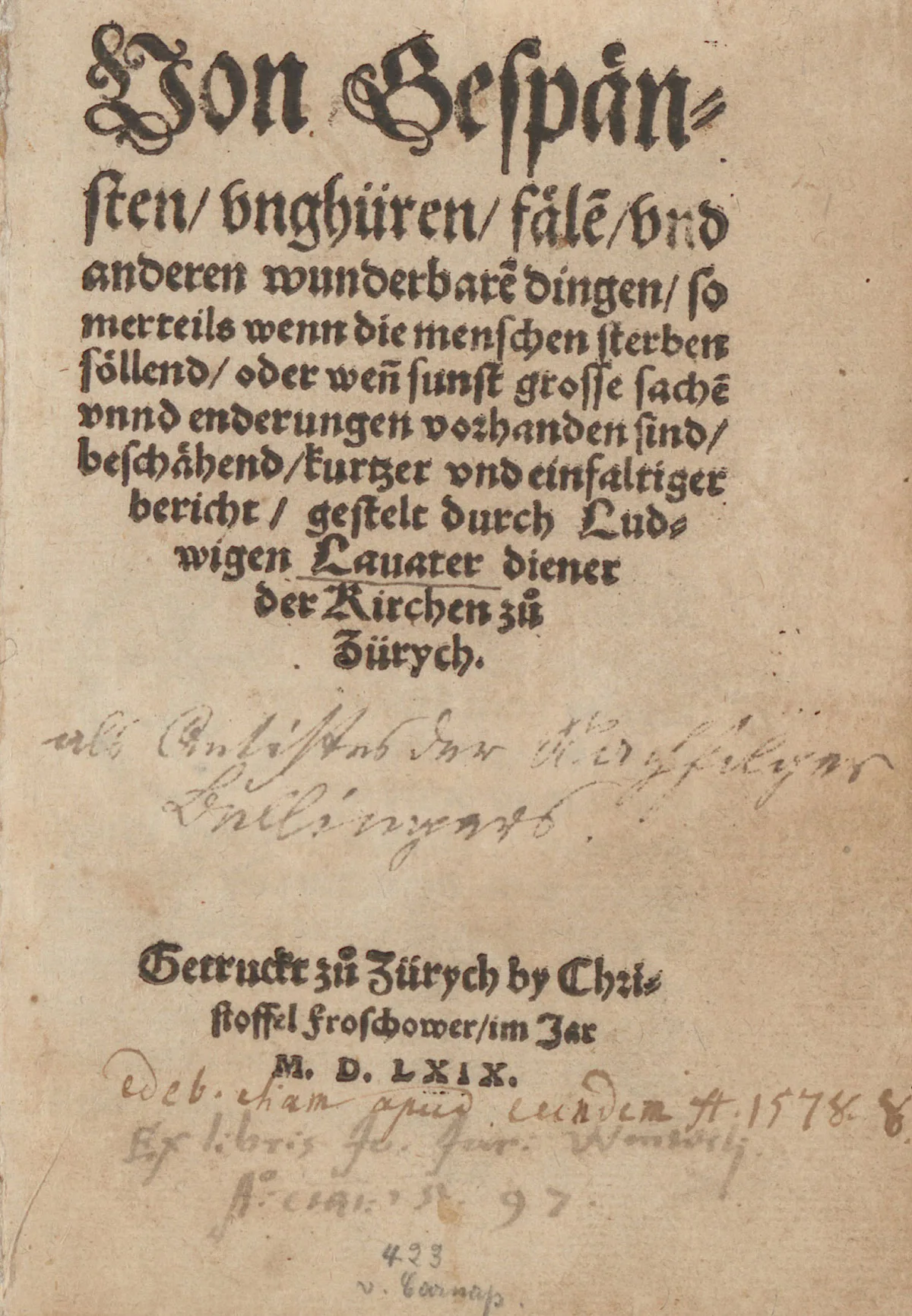

Die Geschichte war im 16. Jahrhundert populär und findet sich im sogenannten Gespensterbuch des Zürcher Pfarrers Ludwig Lavater (1527 – 1587), das 1569 beim Zürcher Drucker Froschauer zum ersten Mal gedruckt wurde. Es trägt einen umständlichen Titel, der aber den Inhalt des Buches exakt beschreibt: Von Gespänstern, Unghüren und Fällen, die meistens wenn Leute sterben sollen oder wenn sonst grosse Änderungen sich abzeichnen, kurzer und einfältiger Bericht, gestellt durch Ludwig Lavater, Diener der Kirchen zu Zürich im Jahr 1569.

Wenn der Theologe Gespenstergeschichten sammelt

Im Gespensterbuch von 1569 finden sich Dutzende von Gespenster- und Geistergeschichten. Sie sind in eine theologische Erklärung verpackt: Lavater unterscheidet genau zwischen wahren und falschen Geistern und hat eine eigene Erklärung für die Existenz von wahren Geistern. Sind es für die Katholiken arme Seelen so sind es für ihn Engel, womit sich seine Erklärung nicht wesentlich von der katholischen Version unterscheidet.

Pfarrer Lavater hat seine Geschichten nicht selber erfunden, sondern aus der gelehrten Literatur seiner Zeit zusammengetragen. Anders als sein Zeitgenosse, der Zürcher Naturwissenschaftler Conrad Gessner (1516- 1565), der viele seiner Beobachtungen durch lokale Korrespondenten erhielt, beschränkte er sich auf schriftliches Material aus gedruckten Quellen. Sein Buch ist deshalb auch ein anregender Rundgang durch das damalige Geistesleben. Die Geschichte von den Lichterkrebsen hat er nach eigenen Angaben beim Humanisten Erasmus von Rotterdam (1466 – 1536) gefunden. Sie muss in jener Zeit sehr populär gewesen sein, denn sie wurde in unzähligen Variationen erzählt.

Bewaffnetes Heer am Himmel

Demnach sollen im Jahr 1098 in der Nähe des Klosters von Worms ein Heer von bewaffneten Männern am Himmel erschienen sein. Ein Mönch ging nach draussen, bekreuzigte sich und fragte, wer die Männer seien. «Wir sind keine lebenden Kriegsleute, sondern die Seelen derer, die einmal gekämpft haben», erhielt er zur Antwort. Sie seien vom Feuer umgeben, das Menschen aber nicht sehen können. Auf die Frage des Mönches, wie man ihnen helfen könne, antworteten sie: Mit beten und fasten. Wenig später hätten sie sich von dannen gemacht, vorher aber im Chor gerufen: «Betet für uns».

Die Geschichte vom wütenden Heer ist eine Sage, die in ganz Europa in vielen Varianten überliefert wurde und Eingang in zahlreiche Sagensammlungen des 19. Jahrhunderts fand. Das Geisterheer soll besonders in den Raunächten zwischen Weihnachten und Neujahr sein Unwesen getrieben haben. Erscheinungen wie diese deuten im zeitgenössischen Glauben auf bevorstehendes Unheil hin.

Von Trollen und Kobolden

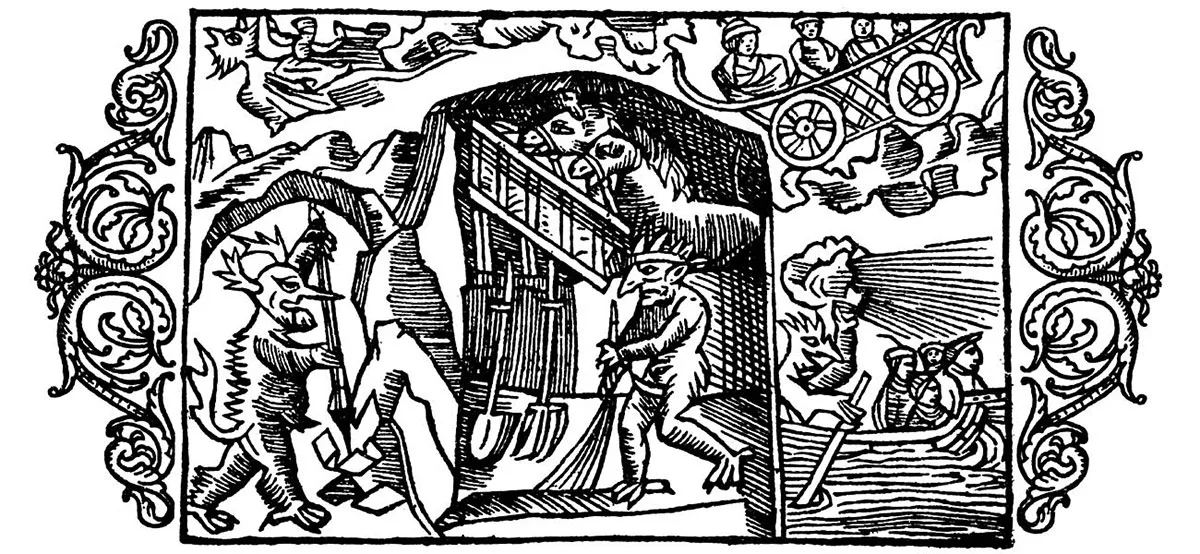

Demnach soll in einer Silbergrube von Davos lange Zeit ein Berggeist gehaust haben. Man habe beobachten können, wie er Steine von einem Gefäss ins andere schüttete. Der Besitzer der Grube, Peter Buol, habe sich jeweils bekreuzigt und sei unversehrt geblieben. Einmal aber hätten die Bergknappen den Berggeist beschimpft und mit Flüchen überschüttet. Da habe er einen von ihnen genommen und ihm den Kopf umgedreht, bis sein Gesicht nach hinten schaute. Der Knappe hätte mit dieser Missgestaltung noch viele Jahre weitergelebt.

Diese Geschichte wurde über verschiedene Autoren weitererzählt und kam schliesslich auch den Brüdern Jacob und Wilhelm Grimm zu Ohren. Sie haben das Motiv in eine ihrer Sagen eingebaut und mit anderen Motiven gemischt; es findet sich im Buch «Deutsche Sagen» von 1816.