Der Hut tat der Wirtschaft gut

Im 18. Jahrhundert hatten Strohflechter und Hutmacher in der Schweiz einen schlechten Ruf. Sie seien faul, hiess es. Ein Jahrhundert später entstand aus der Hutmacherei ein florierendes Geschäft.

Import aus dem Süden

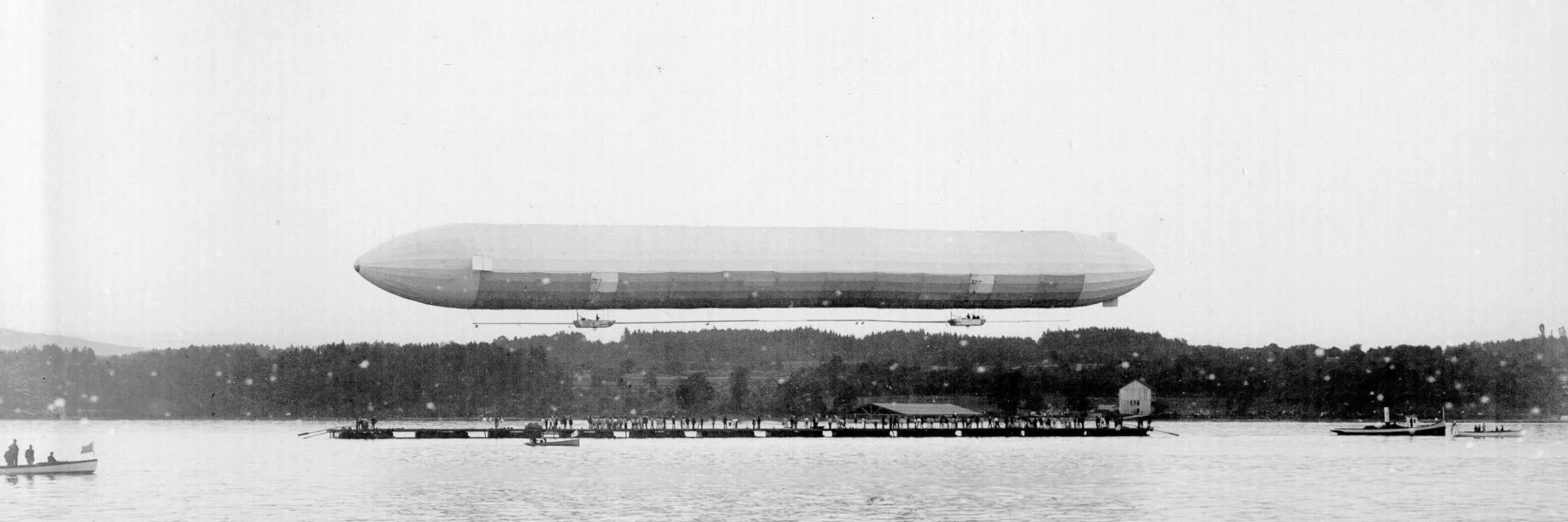

Begünstigt durch die Modeströmung, die ab Mitte des 19. Jahrhunderts Strohhüte propagierte, konnte von Luderei und Müssiggang keine Rede mehr sein. Auch wenn es die Arbeiter in den sogenannten Lichthäusern sicher auch lustig hatten. Künstliches Licht war eine rare und teilweise kostspielige Sache. Aus diesem Grund fanden sich die Menschen in öffentlich zugänglichen bereits beleuchteten Räumen, aber auch in privaten Stuben ein, um zu arbeiten und teilten sich das dort vorhandene Licht, dass meist von Kerzen und Leuchtern kam.

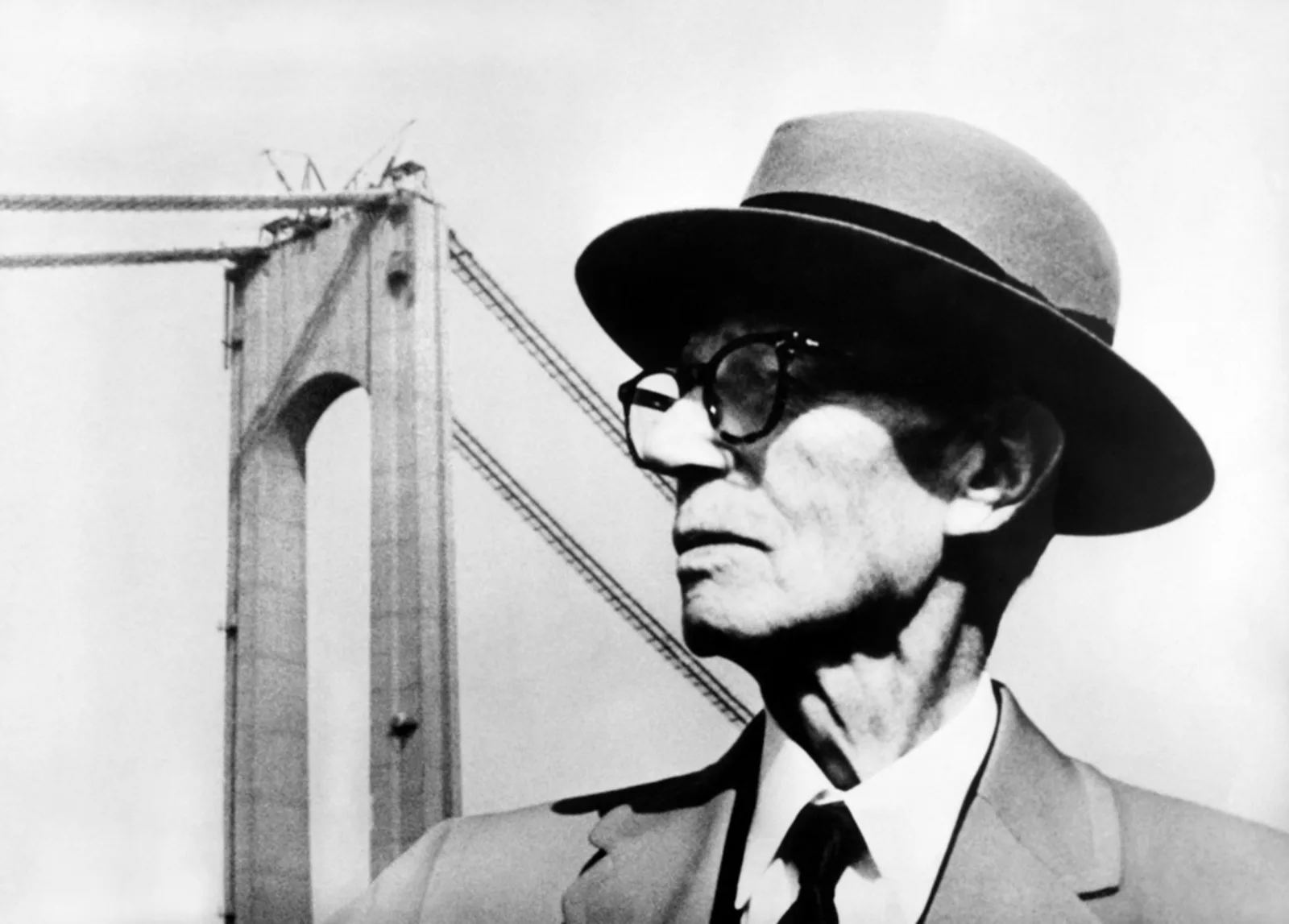

Innovativer Sohn der Familie Ritz

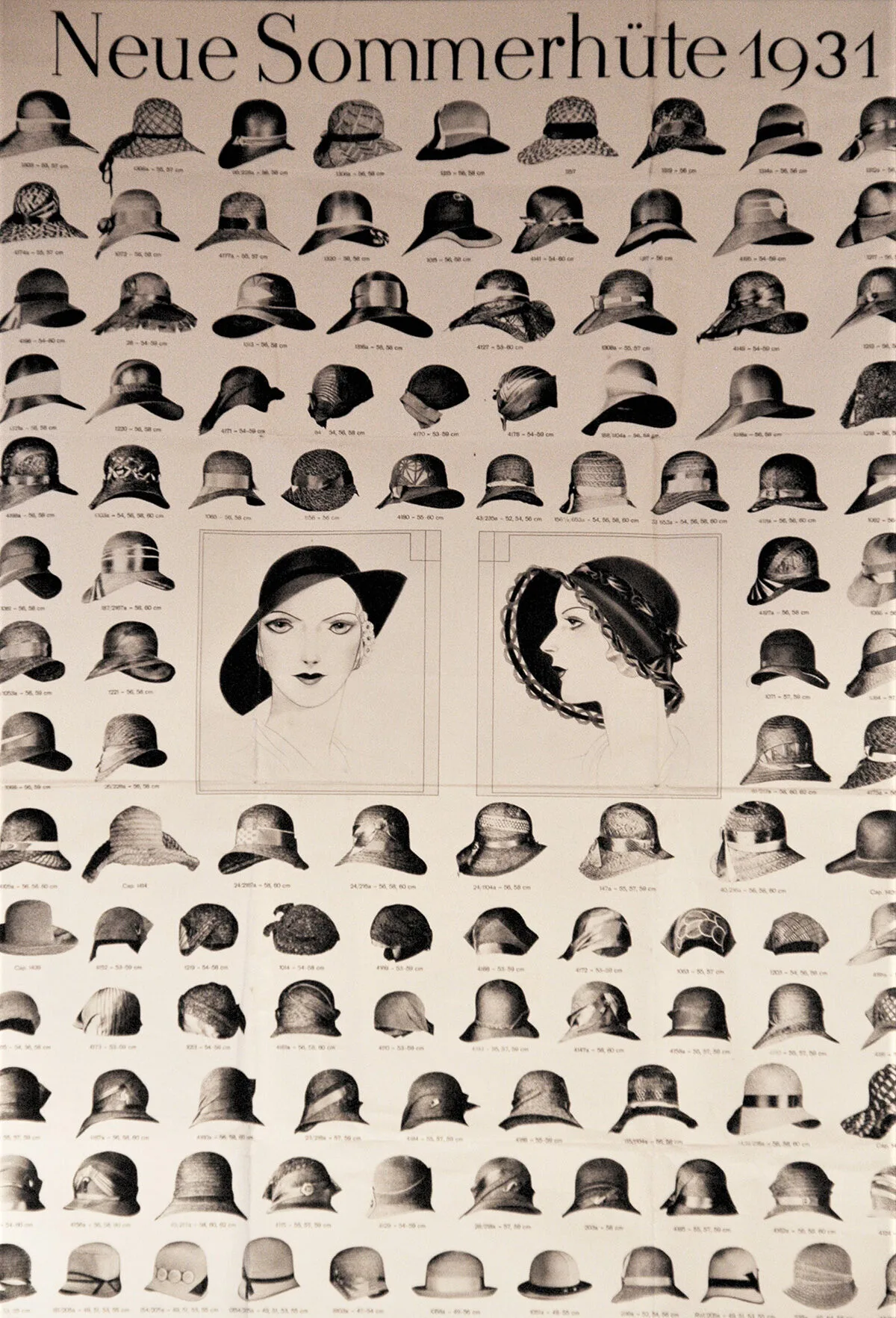

Der Patron informierte sich oft direkt vor Ort über die neusten Trends in Sachen Hutmode. Sei es in Paris oder Mailand. Ob Panama- Canotier- oder Florentinerhut, die Lizenz zum Hut brachte Heinrich Ritz jeweils nach den Besuchen der internationalen Modemessen nach Hause mit. Dort entwarfen Modistinnen teilweise eigene Kreationen. Die Besten dieser Modistinnen holte sich Ritz aus Berlin, Wien oder Dresden.

Todesstoss mit Perücke und Frisuren