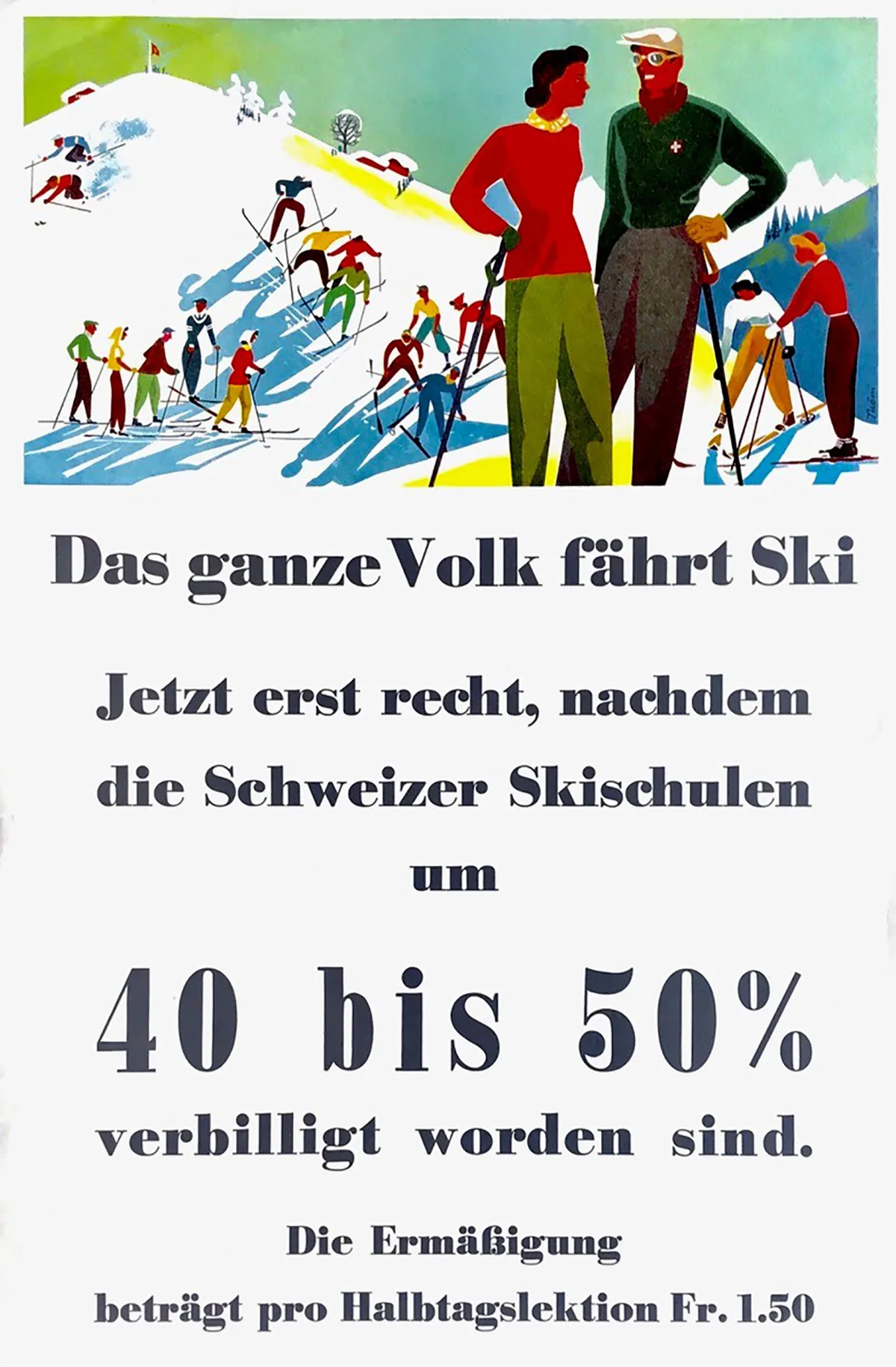

Das ganze Volk fährt Ski! Das ganze Volk…?

Die Schweiz sieht sich als grosse Skination. Woher kommt dieses Selbstverständnis? Ist es mehr Mythos oder mehr Realität?

Alles fahrt Ski, alles fahrt Ski. Ski fahrt die ganzi Nation.

Alles fahrt Ski, alles fahrt Ski, d'Mamme, dr Bappe, dr Sohn.

Es git halt nüt Schöner's, juhe, juhe, als Sunneschy, Bärge und Schnee.

Für viele Schweizerinnen und Schweizer gehörte ab den 1960er-Jahren der Gang auf die Skipiste tatsächlich zum Alltag. Ein richtiger Schweizer fährt schliesslich Ski! Ob damals wirklich die ganze oder nur die halbe Nation Ski fuhr, ist schwierig zu eruieren, genaue Statistiken für diese Fragestellung fehlen. Dafür gibt es für die Gegenwart verlässliche Daten: Skifahren gehört gemäss Sport 2020, einer Studie über die Sportaktivität und das Sportinteresse der Schweizer Wohnbevölkerung, nebst Wandern, Velofahren, Schwimmen und Joggen zu den Top 5. Insgesamt fahren aber nur knapp 35 Prozent der Bevölkerung regelmässig Ski, was aber im Vergleich zu anderen Sportarten trotzdem ein sehr hoher Wert ist. Aber reicht dies, um sich als Skination zu bezeichnen?

Menschen, die auf Holzlatten durch den Schnee gleiten, gab es schon in der Steinzeit auf verschiedensten Erdflecken. Oft dienten die Ski Bauern und Handwerkern als Transport- und Fortbewegungsmittel. Die Norweger waren Mitte 19. Jahrhundert aber die Ersten, die daraus einen Sport machten: Skilaufen (also Langlauf) und Skispringen wurden eine geläufige Freizeitbeschäftigung aller Volksschichten. In die Schweiz kam der Skisport um 1890 durch norwegische Geschäftsleute und Akademiker, die mit Schweizern zu tun hatten, oder in der Schweiz lebten. Popularisiert wurde das Skilaufen aber vor allem durch das Buch Auf Schneeschuhen durch Grönland von Fridtjof Nansen, auch er ein Norweger.

Nansen beschrieb darin seine für damalige Verhältnisse sensationelle Durchquerung Grönlands auf Skiern. Das belesene Stadtbürgertum Mitteleuropas war von der Erzählung Nansens fasziniert und liess sich begeistert «norwegische Schneeschuhe» liefern: Skilaufen versprach eine Flucht von der Hektik und dem Dreck der industrialisierten Städte in herrliche Winterlandschaften mit sauberer Luft.

Ski alpin ist eine britische Erfindung

Einer dieser Briten war Arnold Lunn. Er war der Sohn eines Reiseunternehmers, der in Mürren Winterferien für gut betuchte Briten anbot. Seiner Herkunft und sozialen Schicht entsprechend, interpretierte Lunn Junior das Skilaufen gemäss den Prinzipien der British sports: Wettbewerb, Geschwindigkeit und freie Bewegung. Es waren Werte einer industriellen Elite des ausgehenden 19. Jahrhunderts, die sich aus dem Glauben an Fortschritt, Technik und Vermessung speisten.

In den steilen Hängen der Alpen fand Lunn ein ideales Experimentierfeld vor: Mit gleichgesinnten Briten und Schweizern organisierte er ab 1911 Rennen, die nach dem Prinzip downhill only funktionierten, sprich einen Hang möglichst schnell herunterfahren. Damit erfanden Lunn und Co. das Ski alpin – also das, was der Volksmund heute unter Skirennen und Skifahren versteht.

Wegen Kriegen wird Skifahren nationaler

Diese Meistererzählung funktionierte nahezu 60 Jahre ganz ordentlich: Die Kinder lernten in einem Skilager oder in der Skischule die ersten Schwünge, in den Sportferien ging man mit der Familie auf die Piste und die Medien begleiteten euphorisch die Schweizer Skistars. Mitte der 1980er-Jahre zeigten sich erste Risse, als auf den Pisten die Snowboarder auftauchten und sich mit ihren hippen Klamotten und ihrem frechen Auftreten nicht in die kollektive Skitradition einfügen wollten.

Die «Snöber» standen für einen neuen Lifestyle und für einen sportlichen Individualismus, der bis heute wirkt: Herr und Frau Schweizer können im Vergleich zu früher aus unzähligen Angeboten auswählen, wovon Skifahren nur eines von vielen ist. Das Skilager heisst heute «Wintersportlager», in den Sportferien fliegt man mit der Familie auf die Malediven und die Medien berichten auch noch über Halfpipe-Snowboarding, Biathlon und Big Air. Das ganze Volk... macht, was es will!

Genauso funktionieren nationale Mythen: Ein Teil der nicht ins nationale Konzept passenden Geschichte wird immer ausgeblendet oder erscheint nur verschwommen. Die Skination Schweiz ist deshalb ein Mythos, dem es in den heutigen Zeiten an Zugkraft fehlt: Was soll einem kosovarischen Secondo die Geschichte von Pirmin Zurbriggens «Knie der Nation» sagen? Oder fragen Sie mal eine 15-jährige Schülerin, ob sie in den nächsten Sportferien Ski fahren wird. Die Antworten könnten ernüchternd sein...

Swiss Sports History

Dieser Text entstand in Zusammenarbeit mit Swiss Sports History, dem Portal für Schweizer Sportgeschichte. Schulische Vermittlung sowie Informationen für Medien, Forschende und die breite Öffentlichkeit stehen im Zentrum des Portals. Mehr dazu auf sportshistory.ch