Schweizer Frauen waren lange keine Schweizer

Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, oder? Theoretisch ja, praktisch war das lange nicht der Fall. Der Weg dazu führte durch zahlreiche Gerichtssäle.

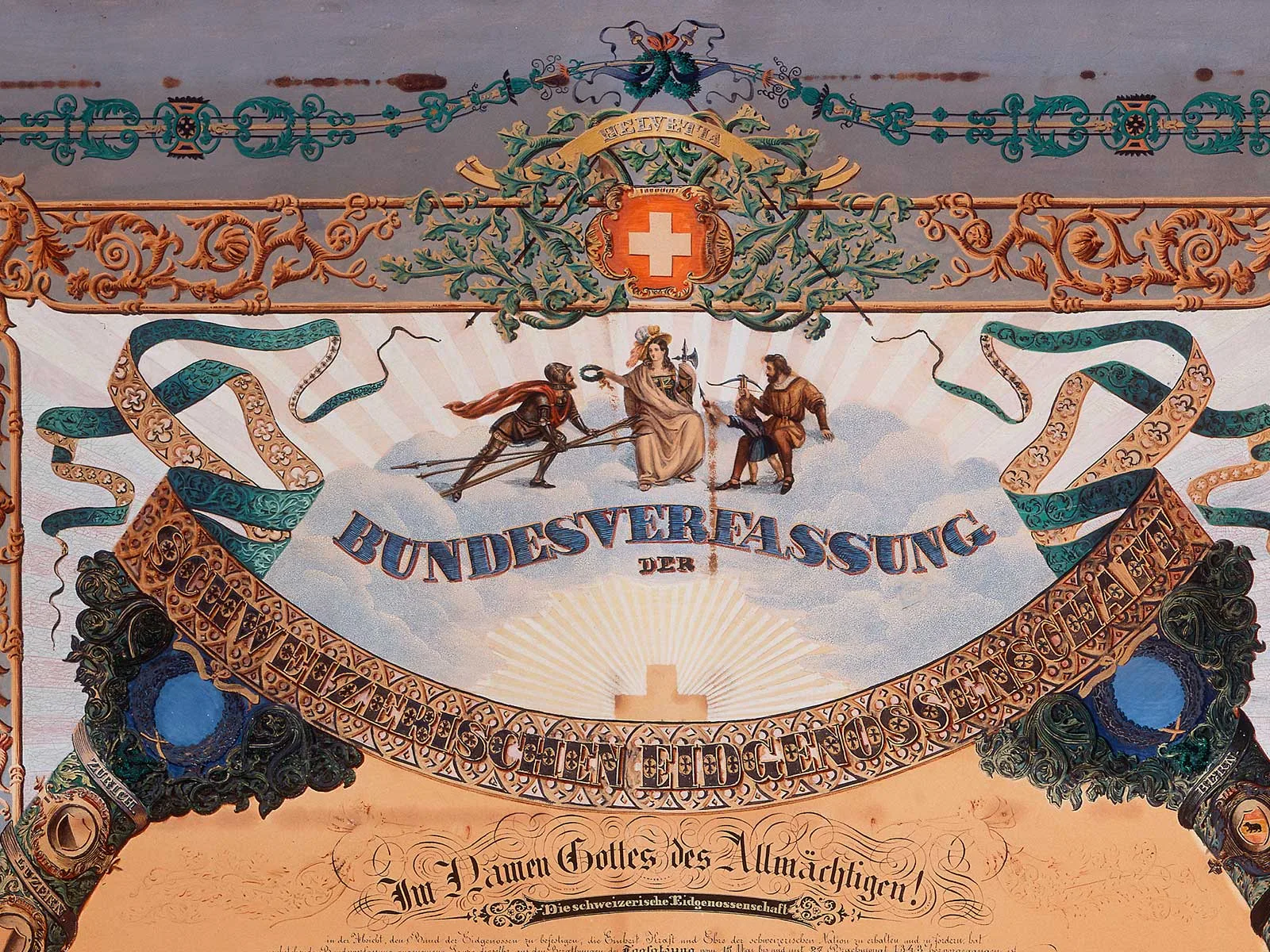

Kempin-Spyri will das nicht hinnehmen. Sie zieht also weiter an das höchste eidgenössische Gericht, wo sie nicht weniger als die volle Gleichstellung von Mann und Frau einfordert. Sie verweist auf die damalige Bundesverfassung: «Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich». Kempin-Spyri argumentiert, Frauen seien beim Begriff «Schweizer» selbstverständlich auch gemeint – wie bei vielen anderen Verfassungsbestimmungen auch. Doch das Bundesgericht tut ihre Forderung als «ebenso neu als kühn» ab. Es bedürfe «in der That keiner weiteren Ausführung, dass man mit einer solchen Forderung sich mit allen Regeln historischer Interpretation in Widerspruch setzen würde». Rechtsgeschichte schreibt Kempin-Spyri trotzdem. Sie hat den ersten Gleichstellungsprozess der Schweiz vom Zaun gebrochen.

Und sie ebnet den Weg für andere Mitstreiterinnen. Als 1923, ganze 36 Jahre später, ein gewisses «Fräulein» Dora Roeder ans Bundesgericht gelangt, um im Kanton Freiburg als Anwältin zugelassen zu werden, erhält sie recht. Freiburg war damals der letzte Kanton der Schweiz, der Frauen den Anwaltsberuf noch verweigerte. Alle anderen Kantone hatten ihre Gesetze angepasst.

Schweizer Frauen sind keine Schweizer

Im gleichen Jahr wie Dora Roeder gelangt der Anwalt Léonard Jenni mit einer staatsrechtlichen Beschwerde an das Bundesgericht. Obwohl es zumeist Frauen sind, die für mehr Rechte einstehen, werden sie dabei gelegentlich auch von Männern unterstützt. Einer davon ist Jenni. Er vertritt 26 Frauen aus der Berner Stimmrechtsbewegung, welche die Aufnahme ins Stimmregister fordern. Doch der Regierungsrat des Kantons Bern hat das Gesuch abgelehnt. Am Bundesgericht verlangt Jenni nun, den Ausdruck «Schweizer» im damaligen Artikel der Bundesverfassung, der das Stimmrecht in eidgenössischen Angelegenheiten regelt, auf Frauen auszudehnen – und argumentiert dabei ähnlich wie Kempin-Spyri. Doch das Bundesgericht lehnt seine Beschwerde ab und verweist auf das Gewohnheitsrecht, welches Frauen bisher von der politischen Gleichberechtigung ausgeschlossen habe. Um dieses Recht zu ändern, bedürfe es einer Revision der Verfassung, nicht nur einer Neuinterpretation bestehender Gesetzesartikel.

Jahre vergehen, bis die Schweizerinnen das Stimm- und Wahlrecht auf eidgenössischer Ebene 1971 durch eine Volksabstimmung schliesslich doch noch erhalten. Und es dauert weitere zehn Jahre, bis die Gleichstellung von Mann und Frau in der Bundesverfassung verankert wird. Doch die Einführung des Frauenstimmrechts bringt neuen Schwung in den Kampf um Gleichstellung, der auch die Richter in Lausanne dazu veranlasst, einen bemerkenswerten Entscheid zu fällen. 1977 verlangt eine Neuenburger Lehrerin, für ihre Arbeit in gleicher Höhe wie ihr männlicher Kollege entlohnt zu werden. Das Bundesgericht gibt der Frau recht. Mit diesem Entscheid setzt es erstmals die Lohngleichheit zwischen Frauen und Männern in öffentlich-rechtlichen Anstellungsverhältnissen durch.

Späte Kehrtwende

Die Fallbeispiele machen deutlich: Das Bundesgericht spielt im Prozess um die Gleichstellung der Geschlechter eine ambivalente Rolle. Auf der einen Seite verhindert es Fortschritte mit der – staatspolitisch durchaus schlüssigen – Begründung, man achte die Gewaltenteilung und könne dem Gesetzgeber und damit dem politischen Willen im Land nicht vorgreifen. Auch heute, wo nicht mehr primär die rechtliche, sondern vielmehr die tatsächliche Gleichstellung im Zentrum steht, pflegt es eine eher zurückhaltende und oft sehr formalistische Praxis, was von Teilen der Rechtslehre gerne kritisiert wird.