Der Zürcher Kunststreit: Ferdinand Hodler und das Landesmuseum

1900 schuf der Schweizer Künstler Ferdinand Hodler drei Fresken für die Ruhmeshalle des Schweizerischen Landesmuseums in Zürich. Hodler ignorierte die Wünsche seiner Auftraggeber und löste mit der Bildkomposition für sein Werk «Rückzug von Marignano» eine landesweite Kontroverse aus.

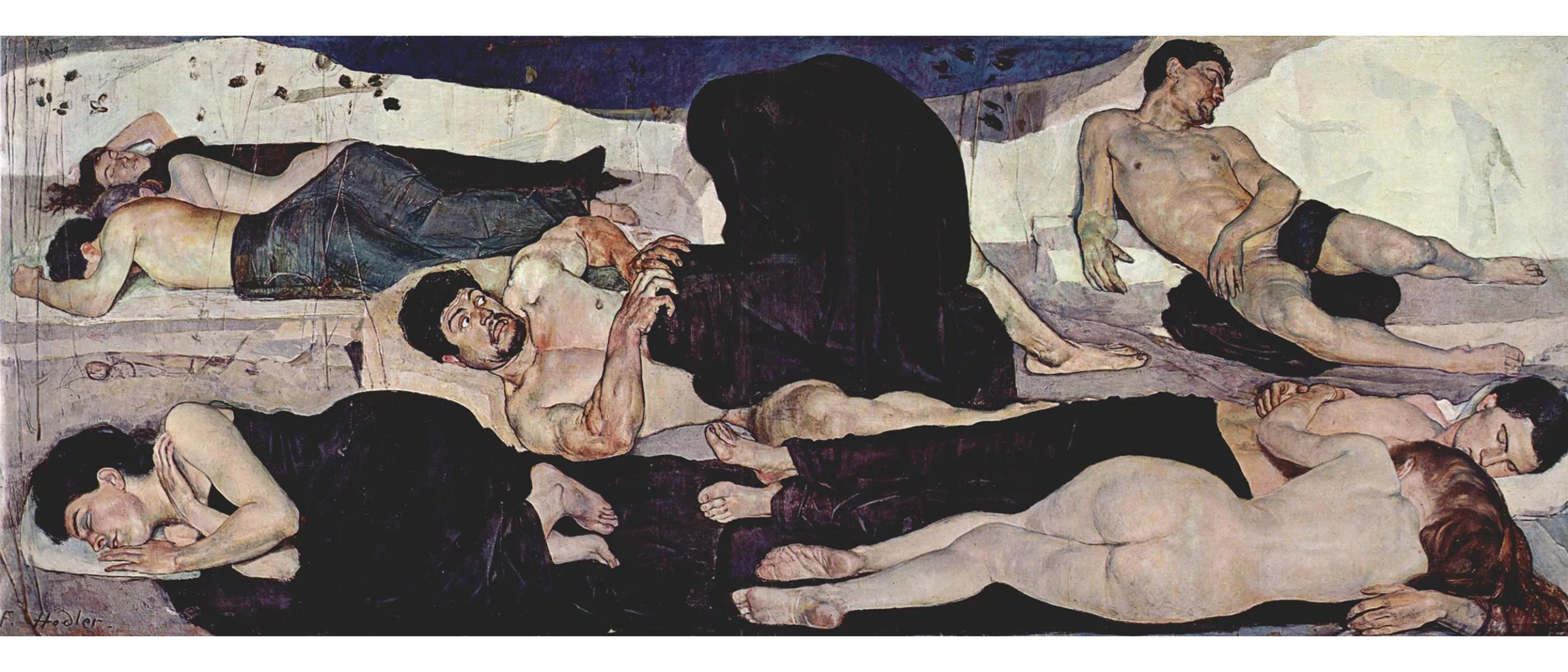

Hodlers erste Werke aus den 1870er- und 1880er-Jahren sind eine Mischung von Genremalereien, zumeist Landschaften und Porträts im realistischen Stil. Genfer Kunstkritiker stempelten sie als uninteressant ab und praktisch alles, was Hodler dem Pariser Salon vorlegte, wurde ignoriert. Erst Die Nacht (1889/1890) brachte Hodler nach all den Jahren, in denen er sich missverstanden gefühlt hatte, endlich die lang ersehnte Anerkennung. Abgebildet ist eine geheimnisvolle, dunkel verhüllte Figur umringt von sieben schlafenden Figuren, darunter auch Hodler selbst, seine Frau Bertha Stucki und seine Geliebte Augustine Dupin. Die Nacht klingt pessimistisch und mürrisch an, doch ist sie gleichzeitig mit Bedeutung aufgeladen und durchdrungen von kontrastierenden Farbpalletten. Der Genfer Stadtpräsident befand zwar Hodlers Werk als so bizarr, dass er es aus moralischen Gründen aus der Exposition Municipale entfernen liess, doch in Paris löste Die Nacht bei den Besucherinnen und Besuchern des Salon du Champ-de-Mars helle Begeisterung aus. Sogar führende französische Künstler der Epoche wie Auguste Rodin, Edgar Degas und Puvis de Chavannes überbrachten Hodler persönliche Komplimente. Die Nacht war der Markstein für Hodlers provokante Hinwendung zu Symbolismus und Jugendstil. Der Höhepunkt bildete schliesslich die Entwicklung eines ganz eigenen Kompositionsstils, den Hodler «Parallelismus» nannte. Sein neuer Ansatz in der Malerei betonte die komplementären Kräfte von Symmetrie und Rhythmus, die seiner Meinung nach die Grundlage der menschlichen Gesellschaft bildeten.

Farbe existiert gleichzeitig mit Form. Beide Elemente sind ständig miteinander verbunden, aber Farben sind auffälliger – eine Rose zum Beispiel – manchmal bilden sie – den menschlichen Körper.

Der «Freskenstreit»

Meine Gemälde von Marignano repräsentieren und charakterisieren das Schweizer Volk, indem sie sein Heldentum, seine Stärke, sein Durchhaltevermögen und die Brüderlichkeit unserer vom Unglück geplagten Krieger aufzeigen.

Ein schweizerisches Kulturgut

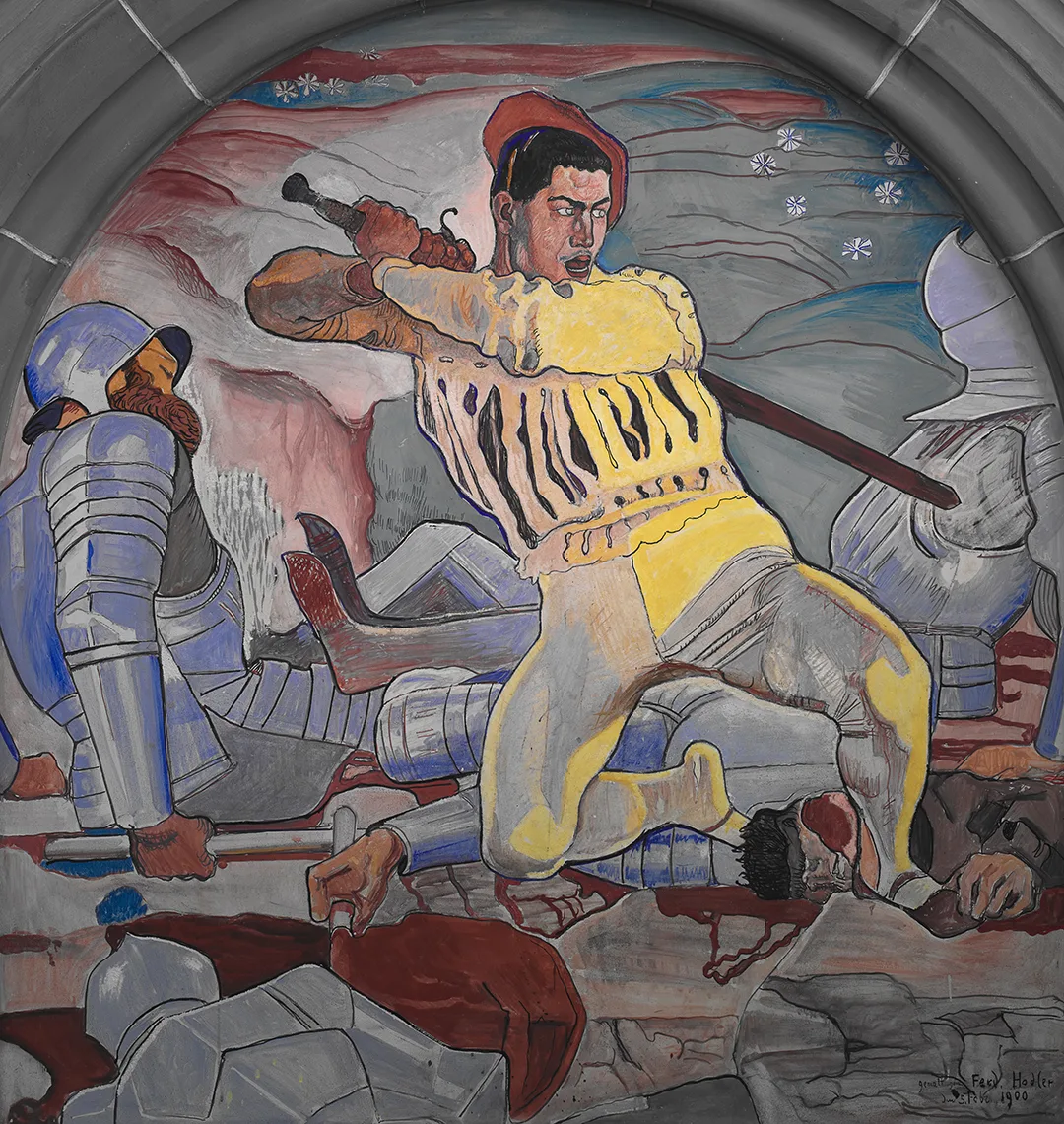

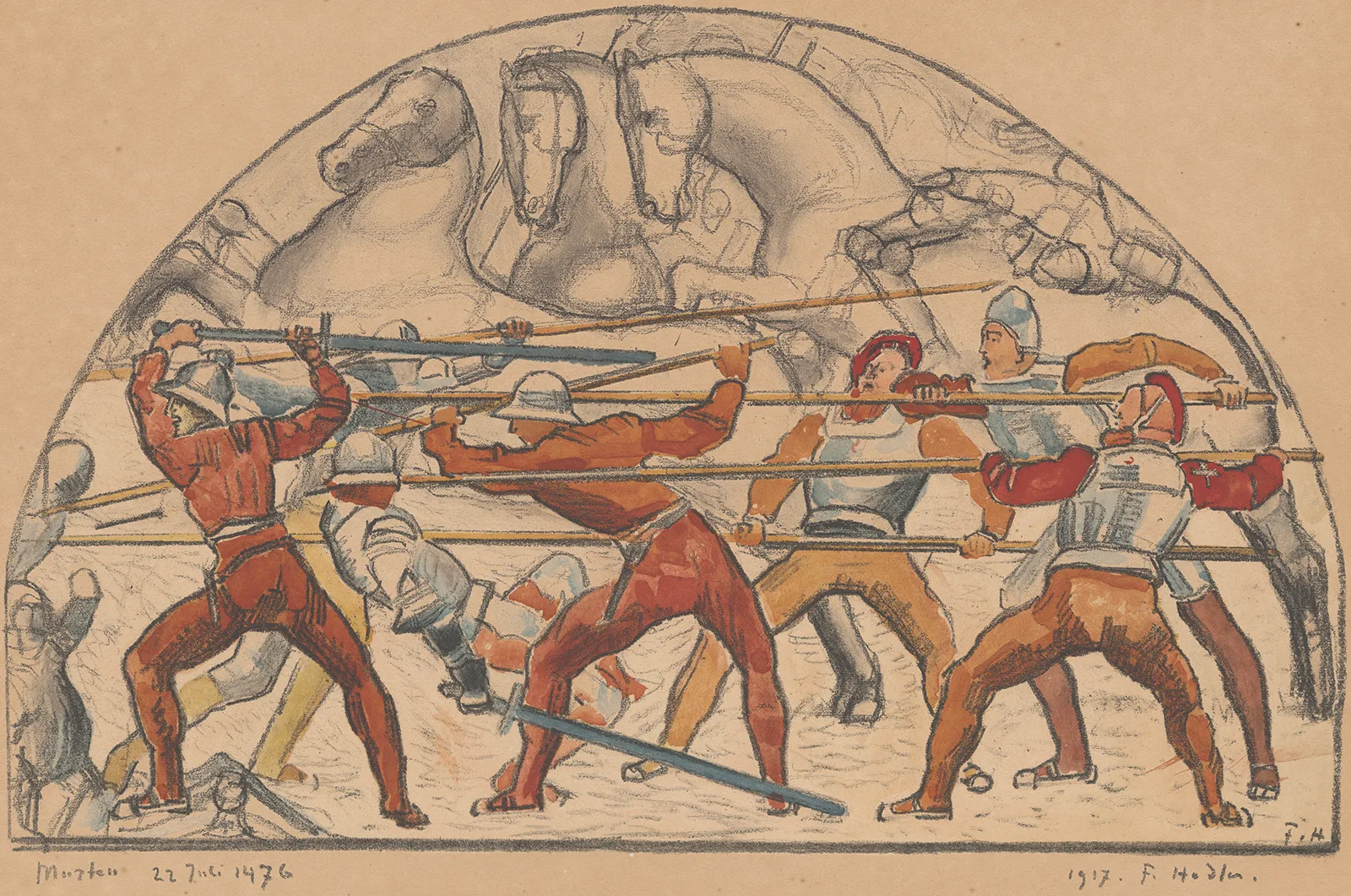

Unten rechts im Rückzug von Marignano sieht der Betrachter einen blutverschmierten Hellebardier im breiten Stand, der den Rückzug der erschöpften Fahnenträger und verletzten Soldaten gegen die nachrückende französische Armee verteidigt. (Diese Figur sollte Hodler später den Spitznamen «Bluthodler» in der Schweizer Presse einbringen.) Zur Linken dieses Hellebardiers beginnt sich ein Krieger mit einer Axt umzudrehen, so als wolle er den Blick des Betrachters erwidern. Im Zentrum hebt sich ein stoischer Krieger mit einer Hellebarde über der Schulter durch sein rotes Wehrkleid von den anderen ab. Er ist die fleischgewordene Schlacht von Marignano. Am linken Bildrand schreitet ein anderer Krieger mit blutiger Schwertspitze voran. Hodler verlieh diesem Schwertträger sein eigenes Antlitz als Andeutung, dass die Niederlage in Marignano für alle Schweizerinnen und Schweizer über Zeit und Raum hinweg spürbar ist. Zwei kleinere Fresken ergänzen das Hauptwerk. Trotz seiner gebrochenen Beine hält der gefeierte Basler Fähnrich Hans Baer der Jüngere noch im Sterben mitten in einer Lache seines eigenen Blutes das Kantonsbanner aufrecht. Im anderen Fresko gibt ein Soldat der sich zurückziehenden Armee Deckung, beide Hände mit grimmiger Entschlossenheit am Schwert. Im oberen Bildbereich fliegen Löwenzahnsamen durch die Luft. Sie versinnbildlichen möglicherweise, dass in jedem Ende ein Anfang innewohnt. Die Tapferkeit des Friedens tritt erst zutage, wenn man die Abgründe des Kriegs durchschritten hat.