König, Diener, Korallentaucher

Afrikaner und Afrikanerinnen sind in Europa seit langem präsent. Wer aufmerksam durch europäische Kunstmuseen geht, begegnet ihnen in verschiedensten Rollen.

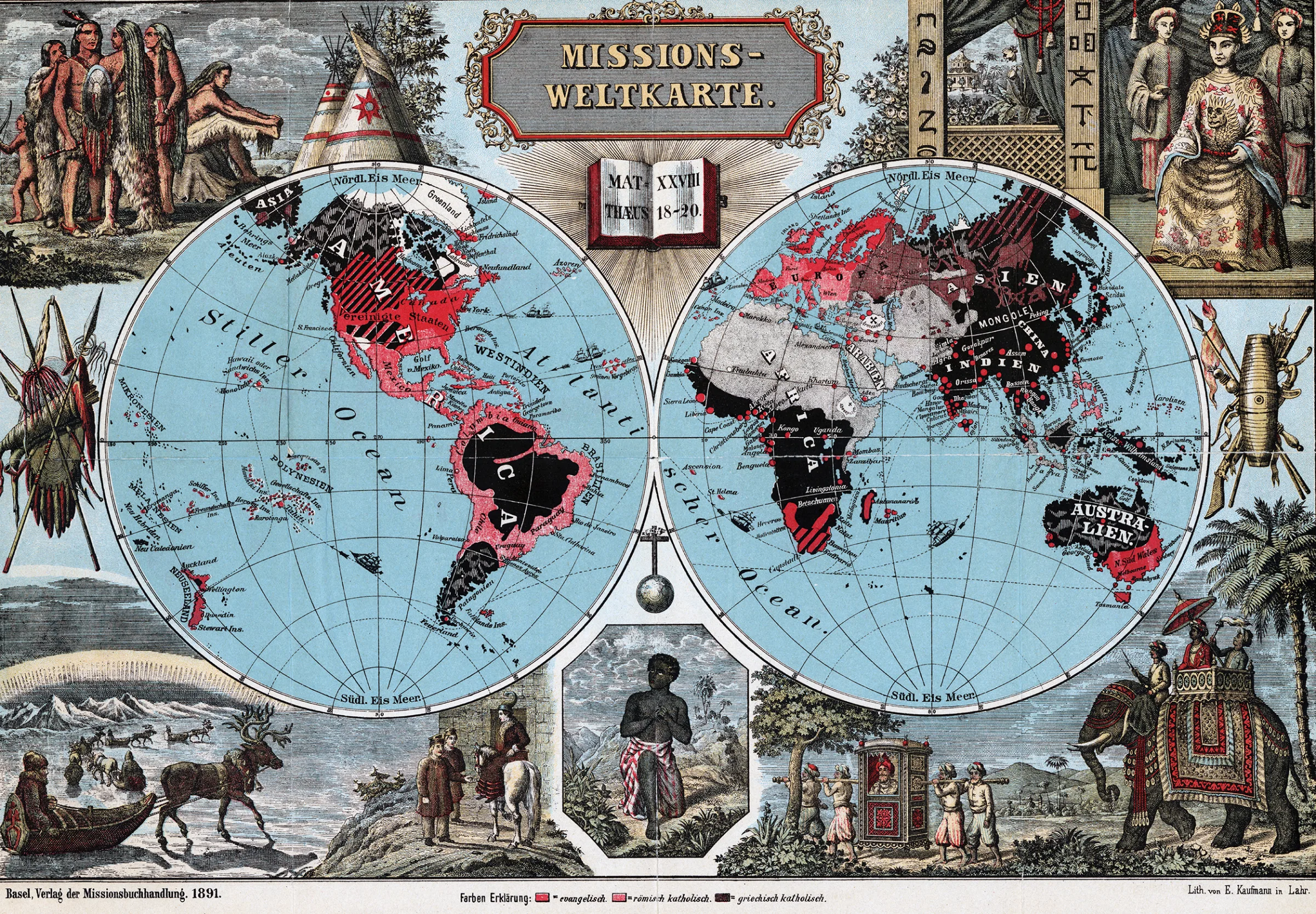

In Europa hat der Rassismus gegenüber Schwarzen Menschen eine etwas andere Vorgeschichte als in den USA und dementsprechend andere Ausprägungen. Dies zunächst, weil die Abgrenzung (und entsprechende Benennungen) von «Europa» und «Afrika» schon kurz vor unserer Zeitrechnung begann und der Austausch zwischen den beiden Kontinenten mindestens bis in die Zeit der Römer zurückreicht. Auch in Europa gab es Sklaven aus Afrika. Doch während sich das Verhältnis der USA zu Schwarzen zunächst ausschliesslich über die Sklavenhaltung definierte, war das Verhältnis zwischen Afrikaner/innen und Europäer/innen immer schon vielschichtiger.

Die Historikerin Olivette Otele hat jüngst die bisher wenig beachtete und sehr facettenreiche Geschichte der «Afrikanischen Europäer» nachgezeichnet. Ihr gleichnamiges Buch schlägt einen Bogen von der Antike bis in die Gegenwart und regt dazu an, etwas genauer hinzuschauen, wo und in welchen Rollen Schwarze Menschen in der europäischen Gesellschaft erscheinen. Otele entwirft damit unter anderem eine Vorgeschichte mancher bis heute wirksamer, zum Teil rassistischer Stereotypen.

«People of Color» in europäischen Kunstsammlungen

Diese Informationen findet man jedoch nur gut versteckt im Online-Katalog, nicht bei der Vitrine der vielbesuchten Vatikanischen Museen. Eine verpasste Chance, denn anhand des im 5. Jhd. v. Chr. in Griechenland entstandenen Gefässes liesse sich einiges über den kulturellen Austausch zwischen Europa und Afrika erläutern. So zeigt es etwa, dass der Kunsthandwerker wohl Afrikanern begegnete, die damals in Athen als Sklaven oder Söldner lebten. Insofern verrät es mehr über die Physiognomien der Afrikaner im antiken Athen als über das Aussehen des Pharaos.

Von Schwarzen Pagen und Königen

Im späten Mittelalter entstand unter anderem die ebenfalls machtpolitisch begründbare Interpretation, wonach die Drei Könige die damals bekannten drei Kontinente Europa, Afrika und Asien darstellen sollten, was die Präsenz eines Schwarzen Königs bald zur Regel machte.

Da die Drei Könige auch von den in Florenz herrschenden Medici besonders verehrt wurden, finden sich in der Florentiner Malerei etliche Beispiele von Dreikönigsdarstellungen. Interessant ist unter anderem, in welchen Rollen Schwarze Menschen hier erscheinen, zumal man davon ausgehen kann, dass sie in Italien schon allein aufgrund der geografischen Nähe zu Afrika früher präsent waren als nördlich der Alpen. So ist in der Anbetung der Könige (um 1420) des aus Siena stammenden Lorenzo Monaco nur eine der Figuren in ihrem Gefolge ein Schwarzer. Auch in Benozzo Gozzolis Dreikönigsfresken (1459-64) im Florentiner Palazzo Medici Ricciardi ist ein Schwarzer zwar prominent im Bild, jedoch nur als Bogenschütze, also wohl Teil der Leibgarde.

Gegen Ende seines Lebens 1506 malt Mantegna eine Variation des Sujets, wiederum mit einem der Könige als Schwarzer. Auffällig ist, dass Mantegna hier keine stereotypisierte Figur mehr malt. Der Schwarze König wird, wenn auch etwas weniger prägnant als die Weissen im Gemälde, als Individuum dargestellt. Dies passt zu den Befunden von Olivette Otele. Demnach waren die «europäischen Ansichten über Schwarze Afrikaner im 15. und 16. Jahrhundert nuancierter, als man Jahrhunderte später annehmen würde», was sich auch in ihrer zunehmend differenzierteren Darstellung niederschlug. Hierbei spielte die Kirche eine nicht zu unterschätzende Rolle. Da man in den Schwarzen künftige Gläubige sah, lag es zunächst nahe, sie als ebenbürtige Menschen zu betrachten. Dass Papst Martin V. 1425 den Sklavenhandel verurteilte, mag Teil dieser Perspektive gewesen sein. Seine diversen Nachfolger, namentlich Calixt III. und Alexander VI., hatten hingegen keine Skrupel, 1456 erst den Portugiesen und 1493 den Spaniern den Sklavenhandel zu erlauben. In der Folge waren Afrikanerinnen und Afrikaner zumindest in den europäischen Hafenstädten und Wirtschaftszentren zunehmend und überwiegend als versklavte Arbeitskräfte präsent. Dennoch konnten deren Status und die Behandlung durch ihre Besitzer, folgt man Otele, höchst unterschiedlich und durchaus auch respektvoll sein.

Schwarze Gondolieri

Jedenfalls stellt auch Veronese die Schwarzen klar als Individuen dar, wobei ihre Randposition in Bezug auf das Geschehen sie paradoxerweise besonders hervorhebt und einzelne von ihnen die Szene zu kommentieren scheinen. Für die Zeitgenossen war ihre Anwesenheit offenbar auch nichts Besonderes. Dies ergibt sich aus den Akten der venezianischen Inquisition gegen Veroneses Gemälde, das nicht den strikten Vorgaben entsprach. Die Anklage richtete sich aber vor allem gegen die Anwesenheit von «Gauklern» und den prominent platzierten Hund, die Afrikaner im Bild werden mit keinem Wort erwähnt.

Kolonialgeschichte(n) in Öl

Cornelisz van Haarlem malt 1594 seine Bathseba mit einer schwarzen Dienerin. Die überschwarze Haut dient offensichtlich nur dazu, die helle Haut der Bathseba noch heller wirken zu lassen. In Jacopo Zucchis Allegorie der Entdeckung Amerikas von 1585 bevölkern die Schwarzen als eifrige Korallenfischer mit gestählten Körpern ein Paradies für Luxus-Touristen avant la lettre, für das Exotismus und Sexismus zu einem recht speziellen Cocktail gemixt werden.