Berg in Bewegung: das Rätsel der Rosablanche

Im Jahr 1915 stellten Landesvermesser fest, dass sich der Gipfel der Walliser Rosablanche in wenigen Jahren um mehrere Meter bewegt hatte. Die Ursache der Bergbewegung ist heute aktueller denn je.

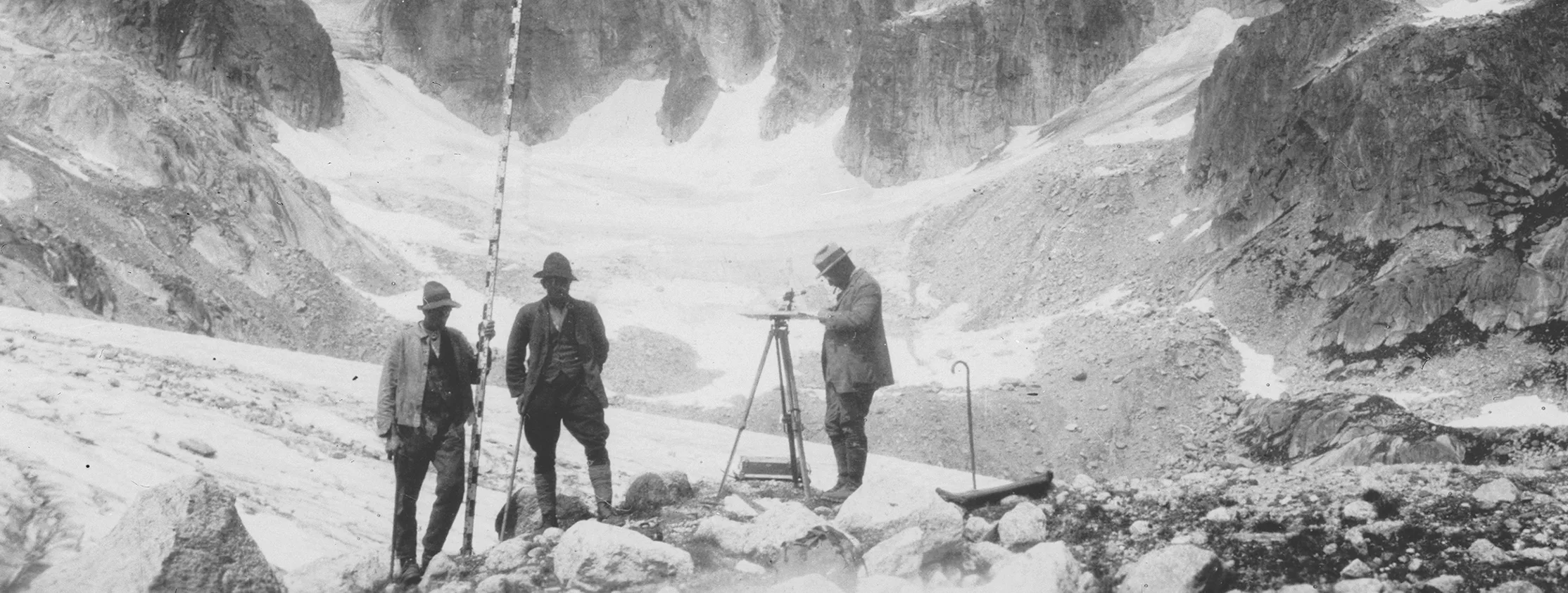

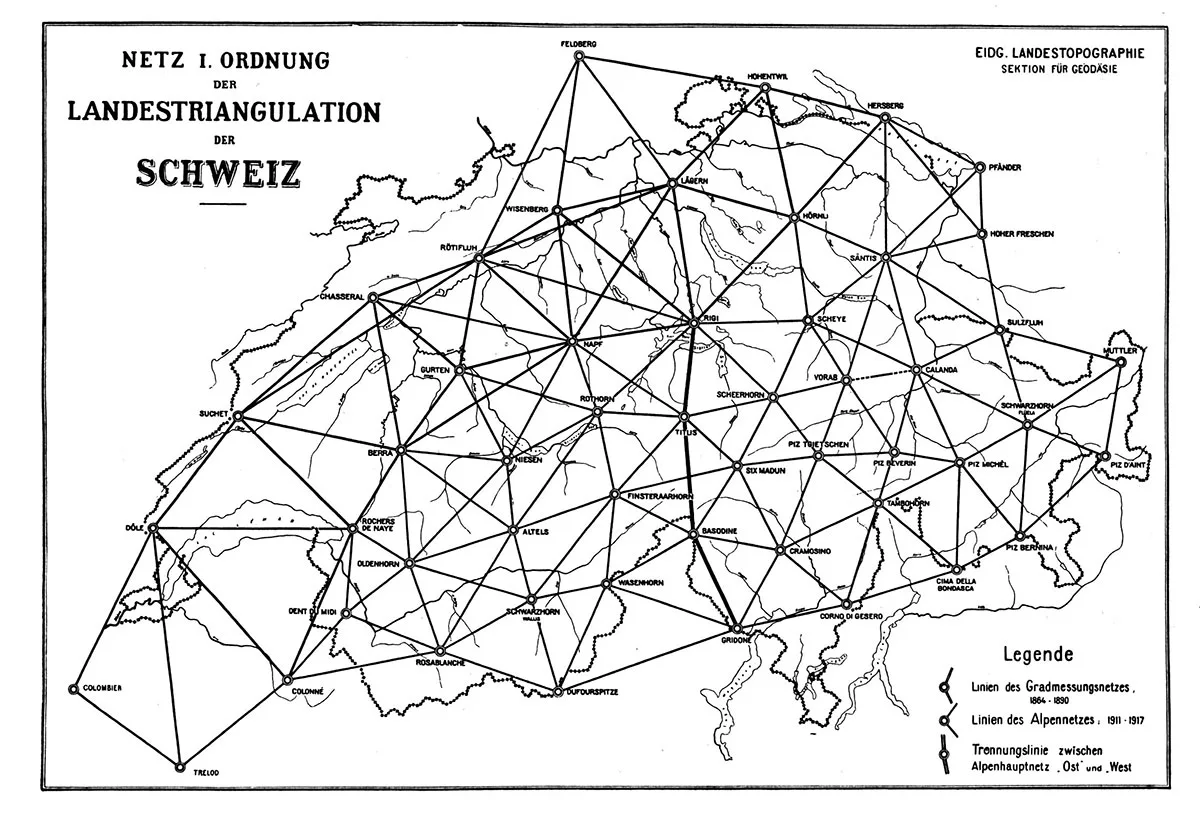

Im September 1914 begab sich eine Equipe der Landestopografie (heute: swisstopo) auf den Gipfel, um Winkelmessungen durchzuführen. Die Messresultate zeigten, dass sich auf der Rosablanche Ungewöhnliches zugetragen hatte. Laut Hans Zölly (1880–1950), dem damaligen Hauptverantwortlichen für die Landestriangulation, stellten sich «unliebsame Überraschungen ein»: Alle Dreiecksberechnungen, die mit der Rosablanche zu tun hatten, gingen nicht auf. Zunächst wurden Mess- und Rechenfehler als Ursache vermutet, doch die zur Kontrolle angestellten Doppelrechnungen bestätigten Zöllys Beobachtung: Der Triangulationspunkt auf der Rosablanche hatte sich zwischen 1895 und 1914 um circa 3,5 Meter bewegt. Der Ingenieur zog ein dramatisches Fazit: «Wir standen […] vor der Tatsache, dass einer unserer wichtigsten trigonometrischen Fixpunkte kein Fixpunkt war.»

Über Mittag, während der wärmsten Stunden, ist dort alles in Bewegung; von links und rechts fallen die Blöcke in die Rinne oder nehmen von dort ihren Weg in südlicher Richtung auf den Gletscher hinunter. Man hat den Eindruck, dass der Untergrund des Signals nicht mehr lange widerstandsfähig sein könne, sondern dem Gesetz der Schwere folgen und in die Tiefe fahren müsse.

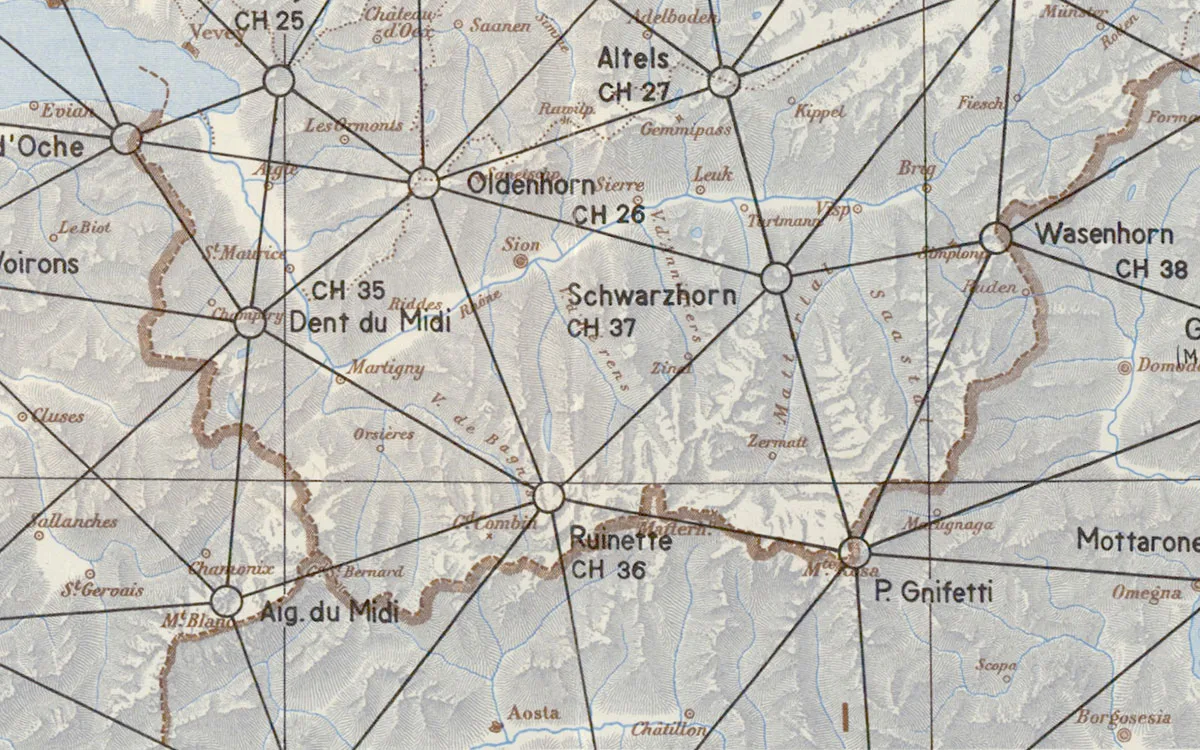

Émile Argand hatte bereits 1916 festgestellt, dass eine Gletscherschmelze die Felsmassen ins Rutschen gebracht hatte. Unmittelbar unter dem Kulminationspunkt des Bergs lag der Glacier de Prafleuri. Sein Eis stabilisierte die Gipfelpartie nicht nur von aussen, sondern auch im Untergrund: Der Gletscher hatte den Rosablanche-Gipfel während Jahrtausenden unterhöhlt und stützte ihn mit seinen festen Eismassen. Doch um die Jahrhundertwende begann der Glacier de Prafleuri in hoher Geschwindigkeit zu schmelzen. In der Folge verlor der Gipfel das eisige Fundament, auf dem er stand – die Gipfelbewegung begann.

Argands Erkenntnisse hatten auch für die schweizerische Landesvermessung Folgen: Als Standort eines Triangulationspunkts hatte der instabile Gipfel ausgedient. Der «zentral gelegene, prächtige Gipfelpunkt» La Ruinette trat an seine Stelle.

Der Niedergang der Rosablanche in den 1910er-Jahren warf zudem ein frühes Schlaglicht auf das Verhältnis von Eis und Fels. Dass Gletscher und Permafrost eine wesentliche Rolle beim buchstäblichen Zusammenhalt der Alpen spielen, zeigt sich mit der fortschreitenden Klimaerwärmung immer deutlicher. Jüngstes Beispiel ist der massive Bergsturz am Fluchthorn im schweizerisch-österreichischen Grenzgebiet. Eine Million Kubikmeter Gestein stürzten dort am 11. Juni 2023 in die Tiefe, was den Gipfel um 19 Meter kürzer machte. Die Ursache: Auftauender Permafrost und das Schmelzen des Fluchthornferners. Dieser Gletscher hatte die Westflanke des Fluchthorns gestützt, bis er sich zurückzog und damit – wie einst der Glacier de Prafleuri – den Berg ins Wanken brachte.

Raum und Zeit

Dieser Artikel wurde erstmals auf der Webseite «Raum und Zeit» des Bundesamtes für Landestopografie swisstopo veröffentlicht. Hier gibt es regelmässig spannende Kapitel der Kartengeschichte zu entdecken.