Sport als Spielball im Ost-West-Konflikt

Ob Sportlerinnen und Sportler an Wettkämpfen in autoritären oder kriegsführenden Staaten teilnehmen sollen, wird immer wieder diskutiert. Gerne fordern politische Akteure ihre Delegationen zum Boykott auf. Das steht im Widerspruch zum Sport, der darauf besteht, unpolitisch zu sein. Ein exemplarischer Rückblick auf die westliche Boykottkampagne im Vorfeld der Olympischen Spielen von Moskau 1980.

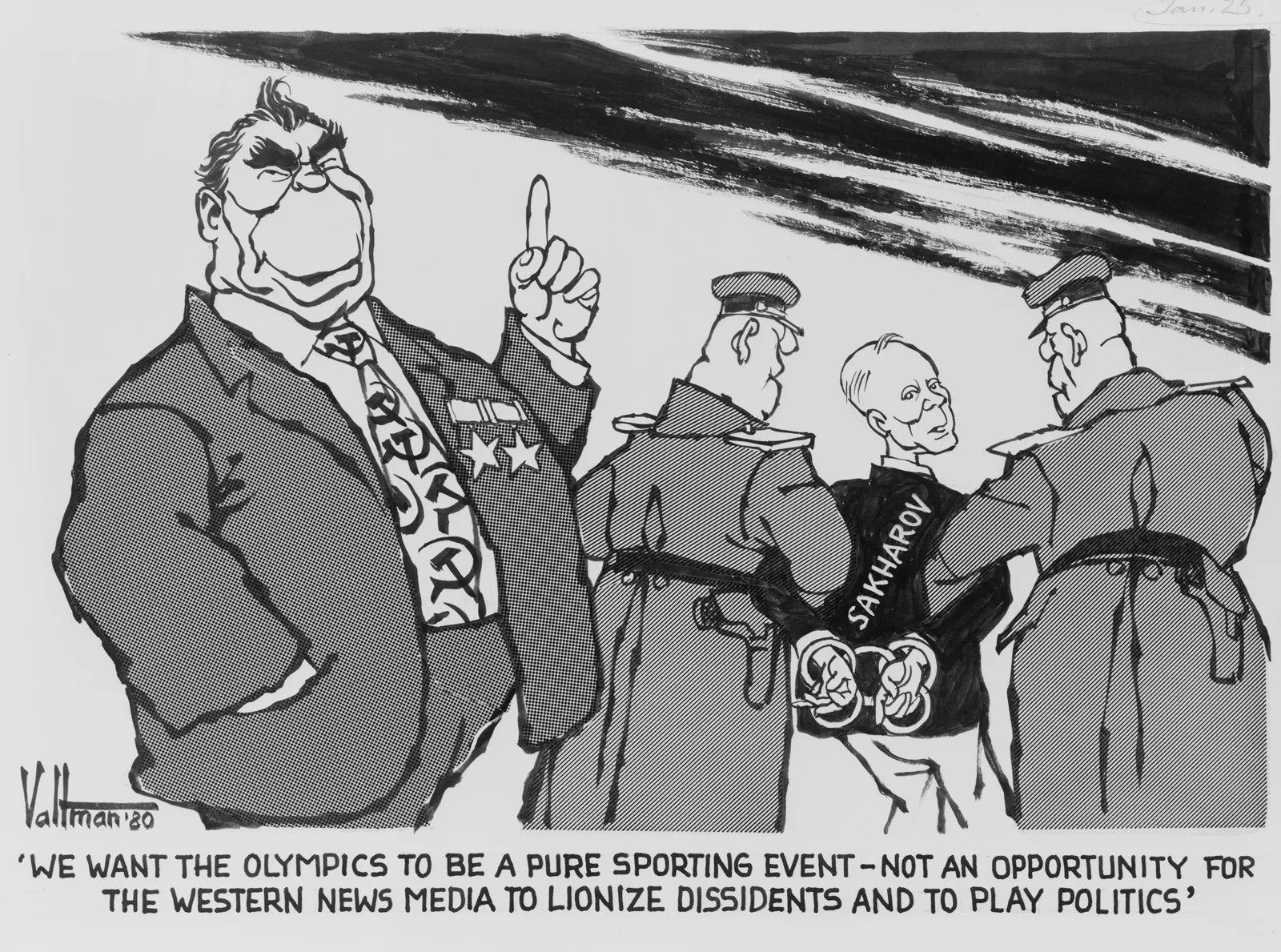

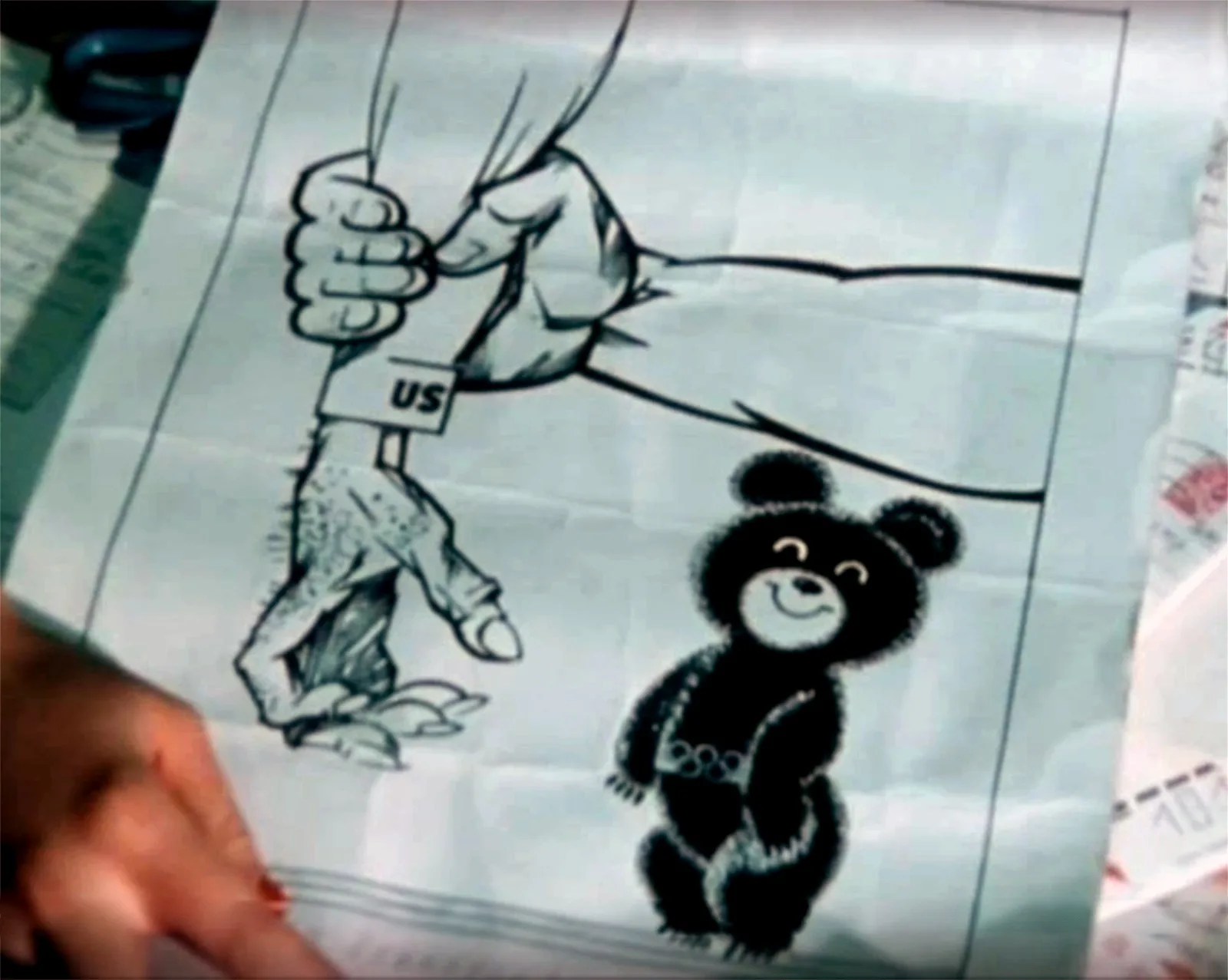

Der Logik des Kalten Krieges folgend, nicht direkt und «heiss» einzugreifen, unterstützte der westliche Block unter der Führung der USA in Afghanistan die aufständischen Mudschaheddin mit Geld und Waffen. Weil es sich dabei um Geheimdienstoperationen handelte, beschränkten sich die offiziellen und öffentlich kommunizierten Gegenmassnahmen auf zivile Bereiche. So strich US-Präsident Jimmy Carter bereits zugesagte Weizenlieferungen an die Sowjetunion, stoppte den Export von hochwertiger Technologie für die Ölförderung und forderte das nationale olympische Komitee der USA (USOC) auf, die Olympischen Spiele in Moskau im Sommer 1980 zu boykottieren. Zudem rief der Präsident befreundete Staaten, insbesondere die sportlich gewichtigen Westeuropäer, auf, dem US-amerikanischen Beispiel zu folgen. Obwohl sich viele amerikanische Olympionikinnen und Olympioniken öffentlich gegen die Forderung stellten, kam das USOC dem präsidialen Appell mit einer Zweidrittelmehrheit nach; auch, weil Carter drohte, die staatliche Sportförderung einzustellen, falls eine US-amerikanische Delegation in Moskau antreten würde. Im politischen Westeuropa war die Lage hingegen um einiges komplexer.

Die gegensätzlichen Reaktionen in Politik und Sport zeigen, dass das Selbstbild der Schweiz als Hort der Neutralität auch in der Blockkonfrontation des Kalten Krieges kein Naturgesetz war. Neutral zu sein bedeutet nicht, starr zwischen zwei Blöcken zu stehen, sondern eine weltpolitische Positionierung, die sich nach einer Mehrheitsmeinung richtet: Ist man neutral, weil man trotz US-amerikanischer Boykottaufforderung nach Moskau fährt? Oder legitimiert man damit die sowjetische Invasion? Eine Frage der politischen Haltung.

Das einzige grosse westeuropäische Land, das die Spiele von 1980 boykottierte, war die Bundesrepublik Deutschland. Bundeskanzler Helmut Schmidt und der Bundestag «empfahlen» mit grosser Mehrheit und parteiübergreifend – in einer rechtlich nicht bindenden Abstimmung – dem einheimischen NOK einen Boykott. Dieses liess seine Mitglieder wenig später darüber abstimmen, wobei mit 59 zu 40 Stimmen beschlossen wurde, nicht anzutreten. Trotzdem reiste Bundeskanzler Schmidt noch 1980 für einen Staatsbesuch in die Sowjetunion. Auch die wirtschaftlichen Verflechtungen zwischen den beiden Ländern wurden nicht angetastet, es wurde munter weiter mit Butter, Weizen und Maschinen gehandelt.

Sportboykotte werden in der Regel von politischen Akteuren (Regierungen, NGO, Parteien) angestossen, in selteneren Fällen aus dem Sport (also von Sportverbänden oder einzelnen Sportlerinnen und Sportlern) selber. In beiden Fällen haben die Boykotte keine sportspezifischen Ursachen, sondern politische Gründe. Die politischen Player haben deshalb in der Regel auch den Lead in der Boykott-Debatte inne, während der Sport meistens nur reagiert: Er stellt sich zwar auf den berechtigten Standpunkt, dass Sporttreiben an sich nichts mit Politik zu tun habe, behauptet aber gleichzeitig, deshalb völlig unpolitisch zu sein – ein Ideal, das hart mit der Realität kollidiert, denn eine Nichtpositionierung zu einem Boykott ist auch ein politisches Statement.

Zudem bewegt sich der Sport historisch gesehen in einem Dreieck der M: Masse (im Sinne von Zuschauerinteresse und entsprechendem medialem Interesse), Märkte (also wirtschaftliche Interessen) und Macht (im Sinne gesellschaftlicher und politischer Interessen bzw. Einflussnahme). Der Sport ist demnach politisch beeinflusst, er könnte aber durchaus unabhängiger von der Politik agieren: Um nicht, wie das amerikanische NOK 1980, vollkommen politisch einvernommen zu werden, müsste er selber politischer auftreten – indem er zum Beispiel Staaten, die Krieg führen, konsequent boykottiert und damit die sich selbst auferlegten Werte glaubwürdiger einhält. Luft nach oben wäre durchaus vorhanden, wie beispielsweise der gegenwärtige Umgang des IOC mit Russland zeigt. Solange dies aber nicht geschieht, wird bloss Symbolpolitik betrieben werden: Die Verbände verzichten zum Beispiel auf die Präsentation ihrer nationalen Flaggen und Hymnen (in Moskau taten das unter anderem Italien, Frankreich, Grossbritannien und die Schweiz), während politische Player bei passender Gelegenheit Sportboykotte fordern werden. Diese sind im Vergleich zu anderen möglichen Sanktionen zwar «billig», vermitteln dafür aber aufgrund des hohen Zuschauerinteresses des Sports die politische Botschaft höchst breitenwirksam.

Swiss Sports History

Dieser Text ist in Zusammenarbeit mit Swiss Sports History, dem Portal zur Schweizer Sportgeschichte, entstanden. Die Plattform bietet schulische Vermittlung sowie Informationen für Medien, Forschende und die breite Öffentlichkeit. Weitere Informationen finden Sie unter sportshistory.ch.