Der Uhrenmacher des Schahs

Am 16. Oktober 1637 war die Zeit des Zürcher Uhrmachers Rudolf Stadler abgelaufen. Im Alter von 32 Jahren wurde der erste Hofuhrmacher des Schahs von Persien in Isfahan mit dem Schwert hingerichtet. Seine Geschichte mutet an wie eine Erzählung aus Tausendundeiner Nacht.

Rudolf Stadlers Herkunft

Am Ende rollte Stadlers Kopf

Auf jeden Fall führten die Umstände seines Todes auf dem berühmten, 1979 zum UNESCO-Weltkulturerbe erhobenen Meidan-e Schah (Königsplatz), heute Meidan-e Emam (Imamplatz), und die späteren Berichte über die Hinrichtung dazu, dass er als christlicher Märtyrer verehrt wurde. Das Grabmal, über dem armenische Christen schon in der Nacht nach der Bestattung Engel gesehen haben wollten, wurde zur Wallfahrtsstätte und musste regelmässig ausgebessert werden, da die Pilger jeweils ein kleines Stück des aus einem Sarkophag, vier Säulen und einem Dach bestehenden Bauwerks mit nach Hause nahmen. Der schlichte Steinsarg befindet sich noch heute vor Ort, die Grabbauten sind verschwunden. Dass Johann Rudolf Stadler mütterlicherseits ein Urenkel jenes Zürcher Chorherrn Johann Jakob Wick war, der wie besessen Einblattdrucke, Flugschriften und Nachrichten sammelte, die Jahrhunderte später in der Zeitungssparte «Unglücksfälle und Verbrechen» erschienen wären, gehört zu den überraschenden Zufällen der Geschichte.

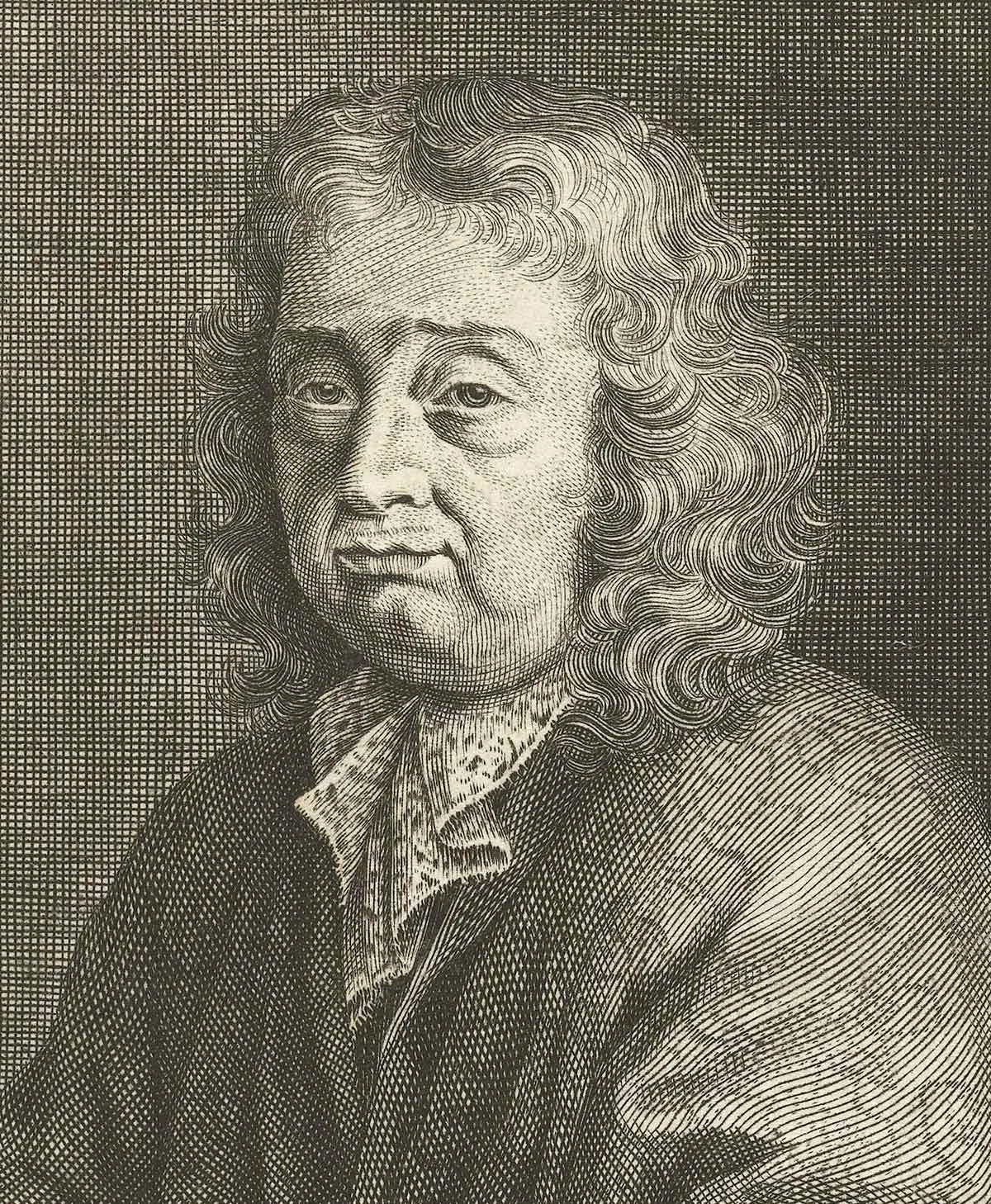

Jean-Baptiste Tavernier und die Waadt

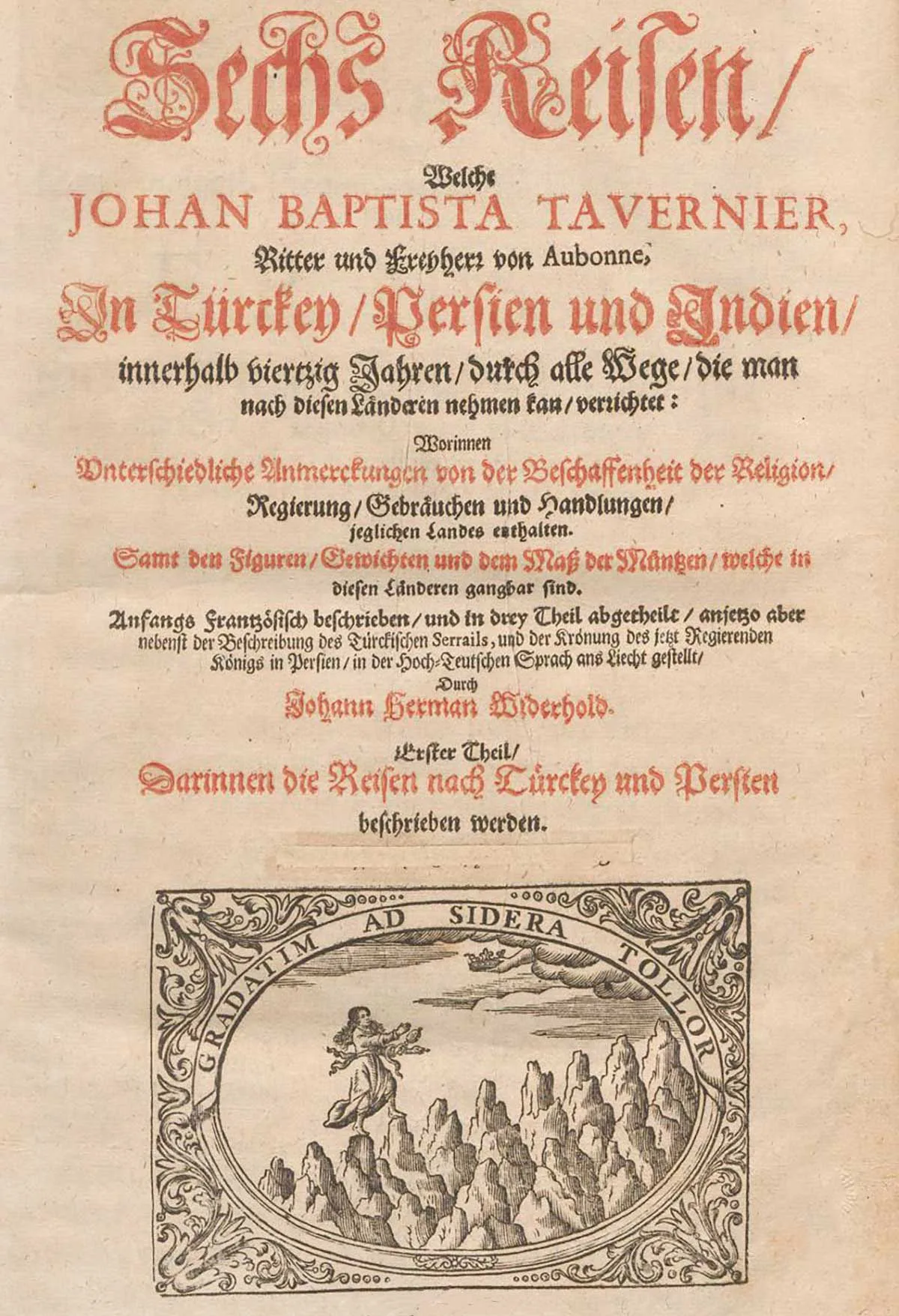

Jean-Baptiste Tavernier hatte eine offensichtliche Schwäche für das Waadtland. Schon in den Notizen zu jener Reise von Konstantinopel nach Isfahan, auf der ihn Stadler begleitete, vergleicht er die Gegend um Eriwan mit der Waadt: «Ich weiss dieses Gebirg sowohl wegen der Thäler und Flüsse, als auch der Beschaffenheit des Erdreichs mit nichts besser zu vergleichen, als mit dem herrlichen Stuck Landes in der Schweiz, so man le Pays de Vaux nennet; ja so gar hält man, (wie die Alten erzählen) davor, dass diese Völcker, die zwischen den Alpen und dem Berg Jura, davon Alexander eine Legion Soldaten hatte, nachdem sie ihm eine Zeit lang gedienet, in dieser Gegend von Armenien still gelegen, und weilen sie solche ihrem Land gantz ähnlich gefunden, ihre Wohnugen daselbst aufschlagen wollten» (zitiert nach der 1681 bei Johann Hermann Widerhold hin Genf gedruckten «Beschreibung der Sechs Reisen, welche Johan Baptista Tavernier … in Türckey, Persien und Indien innerhalb viertzig Jahren … verrichtet»). 1670 erwarb Tavernier schliesslich die Herrschaft Aubonne und liess das Schloss sanieren und umbauen. Dabei erhielt der ursprünglich rechteckige Schlossturm sein charakteristisches, an ein orientalisches Minarett mit russischem Kuppeldach erinnerndes Äusseres, das ihn zum Wahrzeichen der Gegend um das ehemalige Landstädtchen und das Flüsschen Aubonne macht.