Von Angesicht zu Angesicht – die Porträtmalerei

Dank digitaler Technologie heute massentauglich, kostengünstig und selbstverständlich: Das Erstellen und Verbreiten von Porträts. Vor dem Aufkommen der Fotografie diente dazu die Porträtmalerei. Ein Blick auf deren Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte.

Mumienporträts und Stifterbilder

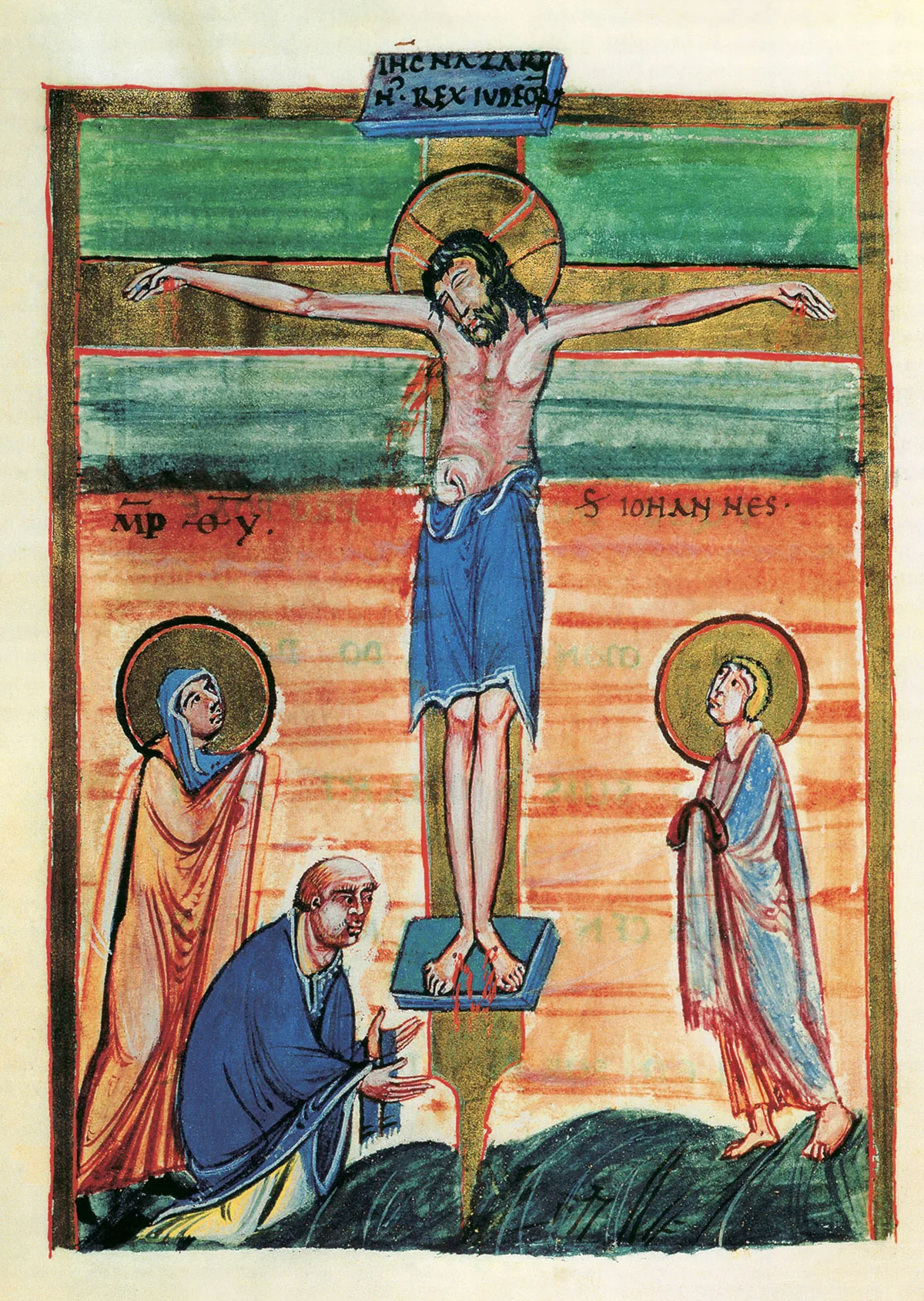

Ausnahmen begegnen uns etwa in der Form von Widmungsbildern in illuminierten Handschriften. Letztere zeigen den Buchmaler beim Überreichen seines Werks an den Auftraggeber oder halten letzteren bei der Übergabe seiner Buchstiftung an eine Kirche fest. Häufig ist der auftraggebende Stifter in Gebetshaltung festgehalten, flankiert von Heiligen oder demütig integriert in eine biblische Szene. Denn nur im religiösen Kontext war das Bildnis einer irdischen Person akzeptiert.

Loslösung vom religiösen Kontext

Unter den niederländischen Malern des 15. Jahrhunderts sind Robert Campin, Rogier van der Weyden und Jan van Eyck hervorzuheben, von denen letzterer mit der sogenannten «Arnolfini-Hochzeit» eines der bedeutendsten ganzfigurigen Doppelbildnisse der Kunstgeschichte schuf. Das mit Symbolen gespickte, rätselhafte Gemälde zeigt möglicherweise den Kaufmann Giovanni Arnolfini und seine Frau Giovanna Cenami, ist aber, so der aktuelle Forschungsstand, weder ein Hochzeits- noch ein Verlobungsbild, wie lange vermutet wurde. Zwei weitere Anwesende im Raum werden im Spiegel in der Bildmitte reflektiert. Die Inschrift «Johannes de Eyck fuit hic 1434» («Jan van Eyck ist hier gewesen 1434») lässt darüber spekulieren, ob eine der Spiegelfiguren Jan van Eyck sei oder ob das Gemälde ein Selbstbildnis des Malers mit seiner Frau Margarethe – die Holzfigur am Bettgestell zeigt die gleichnamige Heilige – darstelle. Jan van Eyck war als bestens bezahlter «varlet de chambre» des Burgunderherzogs wohlhabend genug, sich die im Bild zu erkennende Ausstattung und Kleidung leisten zu können. Ebenso mangelte es ihm, der seine Werke als einer der ersten Maler überhaupt signierte, kaum an Selbstbewusstsein.

Das Selbstbildnis etabliert sich

Die Künstler nutzten das Selbstporträt auch als praktisches Experimentierfeld und zu Studienzwecken, was im 17. Jahrhundert vor allem von Rembrandt geradezu zelebriert worden ist. Kaum ein Künstler vor Rembrandt schuf so viele Selbstporträts mit verschiedensten Gesichtsausdrücken, Grimassen und Gesten.

Die grosse Zeit der Porträtmalerei

Adelsbildnisse hatten vor allem repräsentative Zwecke zu erfüllen, weshalb sie gerne vor imposanten und dramatischen Kulissen oder in prunkvollen Interieurs gemalt wurden. Es galt, die dargestellte Person in idealisierter, distanzierter, ja pathetischer Weise zu überhöhen, um dem ruhmreichen Nachleben Vorarbeit zu leisten. Die äussere menschliche Darstellung vermengte sich meist mit der Inszenierung von Macht, Erfolg, Stand, Reichtum und Stärke. Beim weiblichen Geschlecht kam die Schönheit dazu, für die der Maler auch mal das eine oder andere Auge zuzudrücken bereit war. Neben Insignien wie Krone und Szepter waren auch Ordensabzeichen und militärische «Requisiten» wie Helm, Harnisch und Schwert beliebte Bildrequisiten. Während edle Kleidung aus Seide, Samt oder Spitze beliebte Statussymbole auf Porträts beider Geschlechter waren, setzten Frauen auch kostbare Accessoires als solche ein.

Als in dieser Hinsicht eher missglücktes Unterfangen sei hier ein entsprechender Auftrag an Hans Holbein d. J. erwähnt. Der in Augsburg geborene und bis 1532 in Basel wirkende Maler hatte sich in England unter anderem mit Porträts von Erasmus von Rotterdam und Thomas Morus einen Namen gemacht, als er 1536 zum Hofmaler von König Heinrich VIII. aufstieg. Letzterer, nach dem Tod seiner dritten Ehefrau wieder auf Brautschau, sandte Holbein aufs Festland, um dort mehrere potenzielle – und zwingend auch attraktive – Heiratskandidatinnen zu porträtieren, darunter die Töchter von Johann dem Friedfertigen in Düsseldorf. Das Porträt der einen, Anna von Kleve, entzückte den König derart, dass er die Frau heiratete, ohne ihr zuvor je begegnet zu sein. Bei deren Ankunft in England gefiel ihm seine Frischangetraute jedoch keineswegs. So wurde die vierte Ehe Heinrichs VIII. kurze Zeit später unter dem Vorwand, sie sei nie «vollzogen worden», für ungültig erklärt.

Kontinuität der Porträtmalerei im Fotografiezeitalter

Seit den Sechzigerjahren des 20. Jahrhunderts bildete sich mit dem Aufkommen des Fotorealismus in der Malerei eine der Abstraktion wiederum völlig entgegengesetzte künstlerische Bewegung: Mit hyperrealistisch gemalten Porträts – wie etwa jenen von Chuck Close, Gerhard Richter oder Franz Gertsch – wurde nun quasi die Fotografie malerisch übertrumpft.