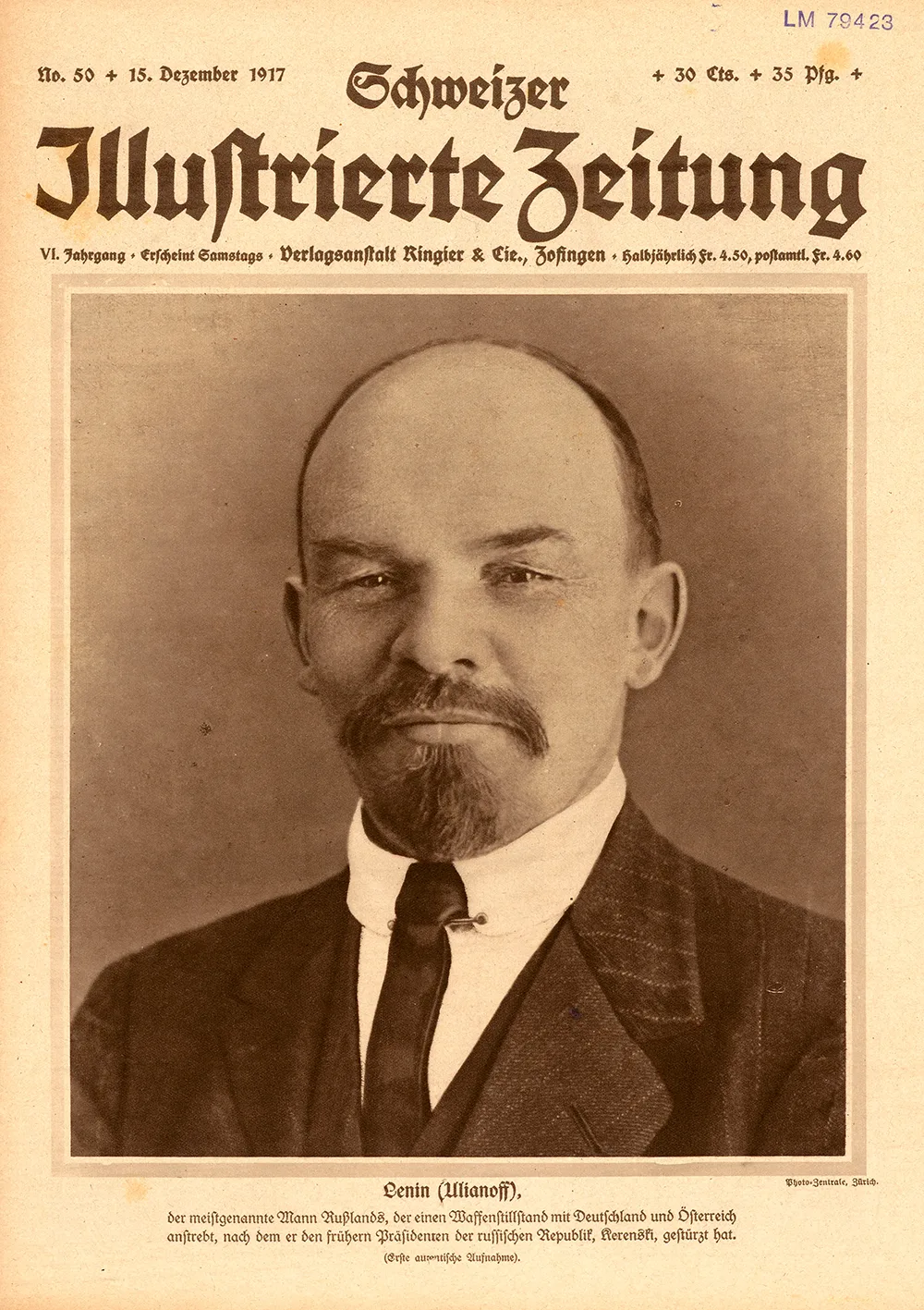

Aus dem Zürcher Hinterhof mitten in die Weltrevolution

In Bern und Zürich mischt Lenin den ideologischen Sprengstoff, der die Welt erschüttern sollte. Die Schweizer Genossen hält er hingegen für Sozialromantiker und Opportunisten.

Radikalisierung im Exil

Nach der Verbannung um 1900 zog er lesend, schreibend und agitierend durch Europa, jetzt unter dem Kampfnahmen Lenin. 1903 ging er nach Genf, dann nach München, wo er seine programmatische Schrift «Was tun?» veröffentlichte und für eine straff geführte Kaderpartei plädierte. Danach wirkte er in London, wo er der Sozialistischen Arbeiterpartei Russlands die «Diktatur des Proletariats» ins Programm schrieb und seine radikalen Bolschewiki («Mehrheit») gegen die gemässigten Menschewiki («Minderheit») in Stellung brachte.

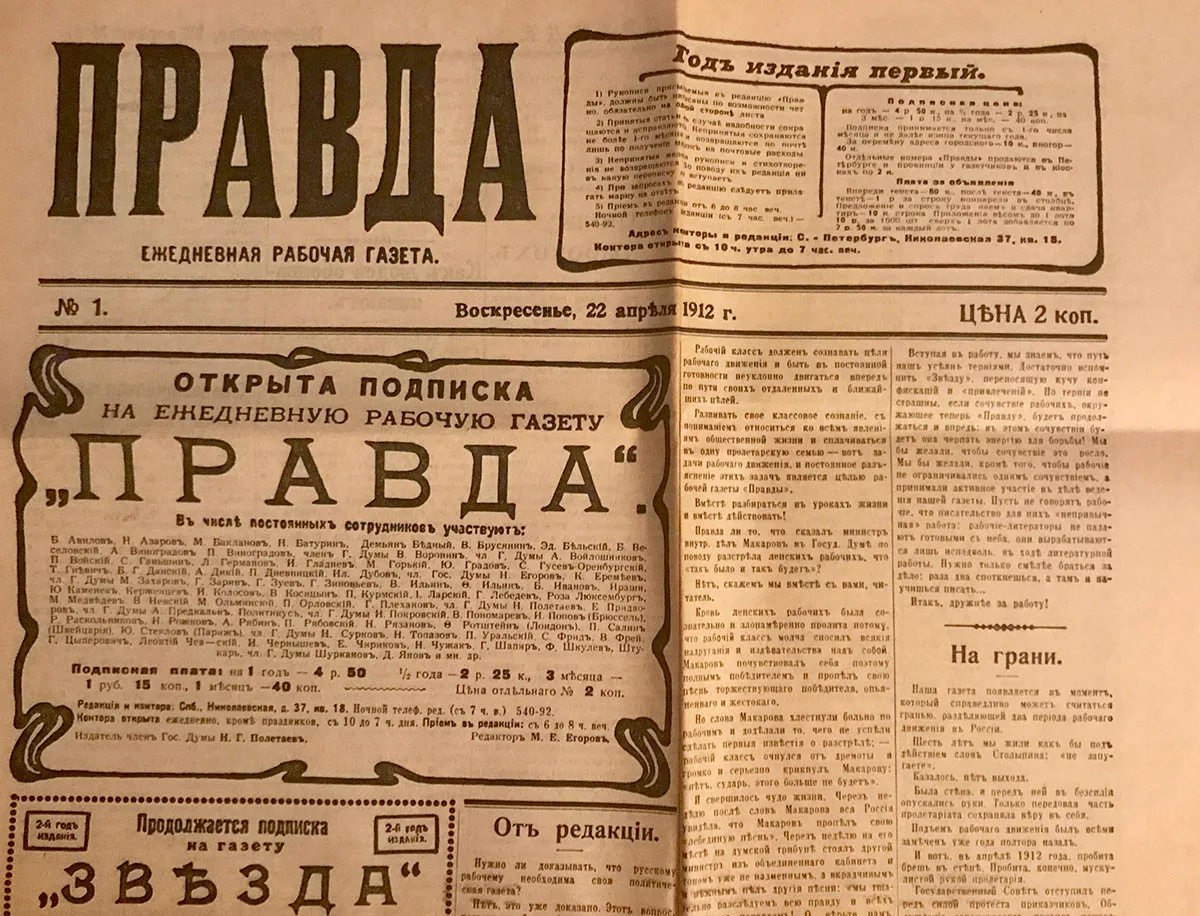

Als 1905 die erste russische Revolution ausbrach, kehrte er nach Russland zurück, floh 1907 jedoch wiederum ins Exil nach Finnland und 1908 nach Genf. Eine Zeitlang agitierte er von Paris aus, tauchte in Poronin bei Krakau auf und initiierte 1912 aus dem Exil die Zeitung «Prawda» («Wahrheit»). Als im Spätsommer 1914 der erste Weltkrieg begann, war er im österreichisch-ungarischen Galizien und wurde sofort als feindlicher Ausländer festgesetzt. Schliesslich durfte er in einen neutralen Drittstaat ausreisen.

«Von ausgeprägter Spiessigkeit durchtränkt»

Mit den Schweizer Sozialdemokraten hat er etliche Mühe. Robert Grimm, der einflussreiche Berner, steht mit ihm im Austausch, lehnt revolutionäre Gewalt und die proletarische Diktatur jedoch ab. Ernst Nobs, damals zur Parteilinken gehörend, hält kritische Distanz. Andere wie die Westschweizer Nationalräte Charles Naine und Ernest Paul Graber meiden ihn. Ausserhalb seines kleinen Anhängerkreises wird er als «hoffnungslos verrannter Sektierer» gesehen, als «Störenfried und Sonderling». Er sieht die Schweizer Genossen umgekehrt als friedliche, zahme Opportunisten.

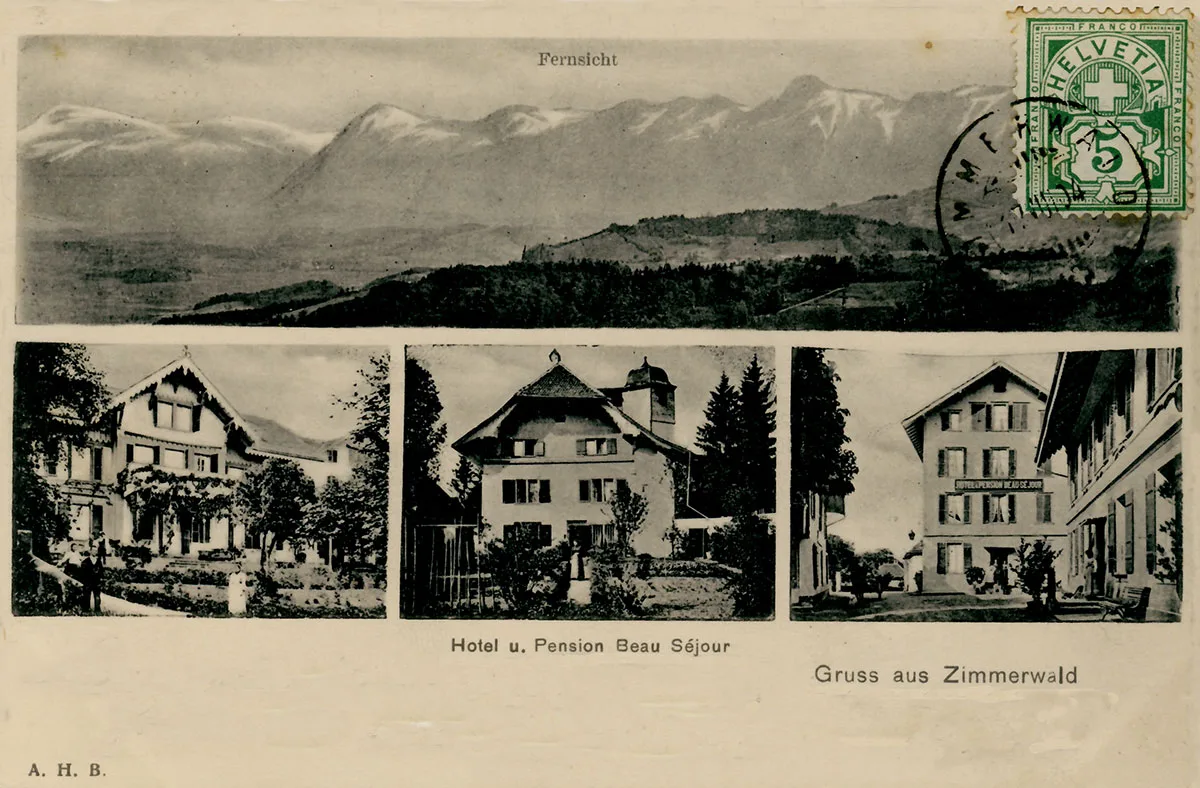

Der «Ornithologenverein» von Zimmerwald

Lenin unterliegt mit der Bürgerkriegsparole, in Zimmerwald wie auch an der Nachfolgekonferenz 1916 in Kiental. Jedoch steigt sein Ansehen bei den revolutionären Sozialisten in Europa. Er nennt seine Bewegung fortan «Zimmerwalder Linke», synonym für Bolschewiki. Trotzki, der sich auf seine Seite schlägt, urteilte rückblickend: «In Zimmerwald spannte Lenin die Feder scharf für die späteren internationalen Handlungen. In dem schweizerischen Bergdörfchen legte er die ersten Grundsteine für die revolutionäre Internationale.»

Waffenfähige Theorie aus Zürich

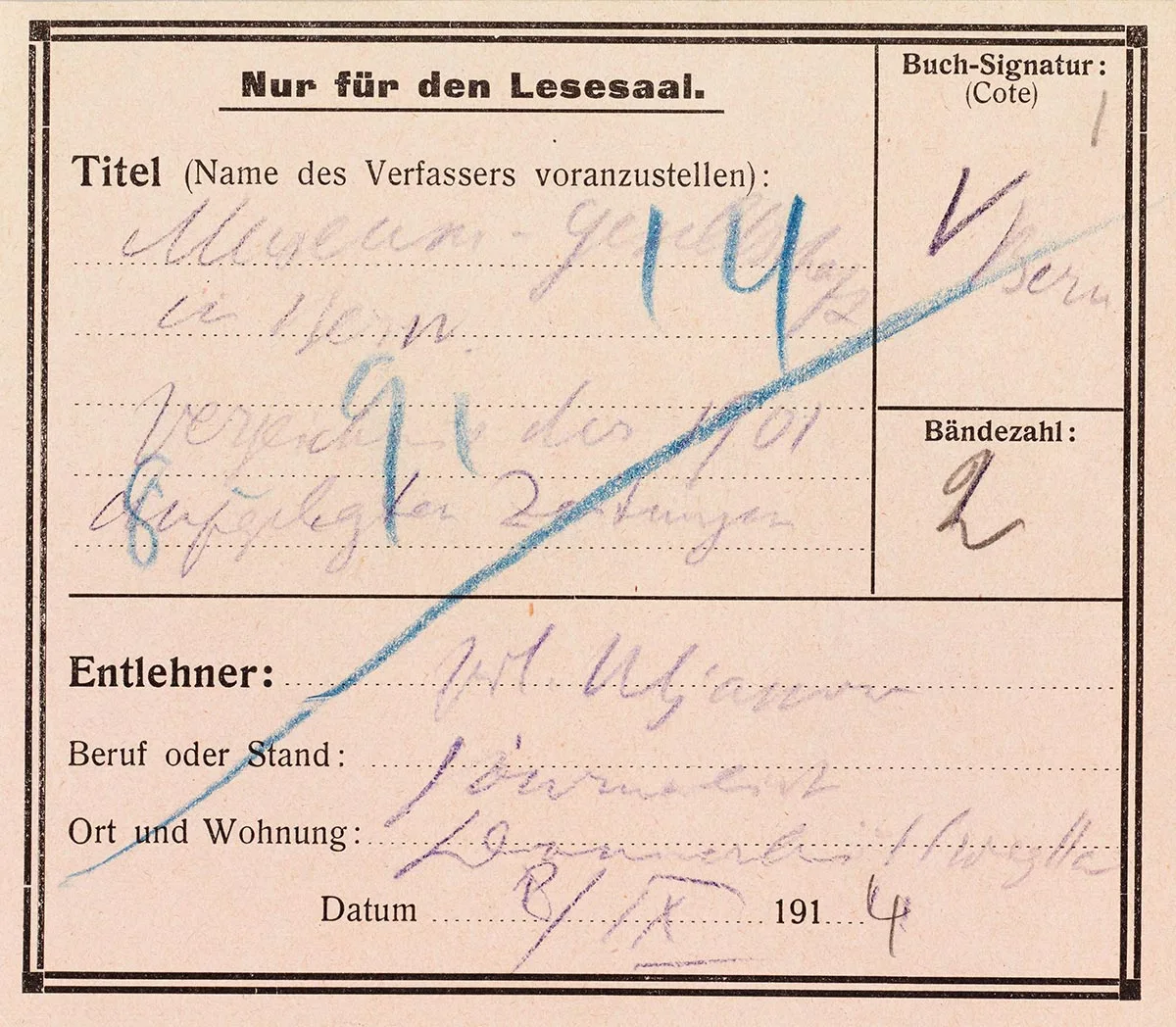

Lenin arbeitet diszipliniert von morgens bis abends: in der Zentralbibliothek, in der «Zentralstelle für soziale Literatur der Schweiz» am Seilergraben, in der Museumsgesellschaft am Limmatquai, im Gewerkschaftshaus «Eintracht» am Neumarkt. Sein Buch «Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus», die im August 1917 erscheint, gilt als die «massgebliche geistige Waffe des Weltkommunismus in der Auseinandersetzung mit dem kapitalistischen Gesellschafts- und Wertesystem», urteilte er Historiker Willi Gautschi. Fast alle grundlegenden Schriften, auf die sich der Bolschewismus stütze, habe Lenin in der Schweiz verfasst. «Es ist nicht übertrieben, zu sagen, dass der geistige Sprengstoff, der in der Oktoberrevolution gezündet wurde, von Lenin in der Schweiz hergestellt und durch seine Anhänger von hier aus vertrieben worden ist.» Auch Alexander Solschenizyn, der russische Dissident, der in den 1970er-Jahren selbst zwei Jahre in Zürich lebte, sah im Schweizer Exil «die entscheidenden Jahre, in denen Lenin die Grundlagen für den Sowjetstaat schuf».