Der Grenzfall Testa Grigia

Der Bau einer Seilbahn vom italienischen Breuil auf die Testa Grigia rief 1937 die Bundesbehörden auf den Plan: Die Endstation lag im sensiblen italienisch-schweizerischen Grenzgebiet.

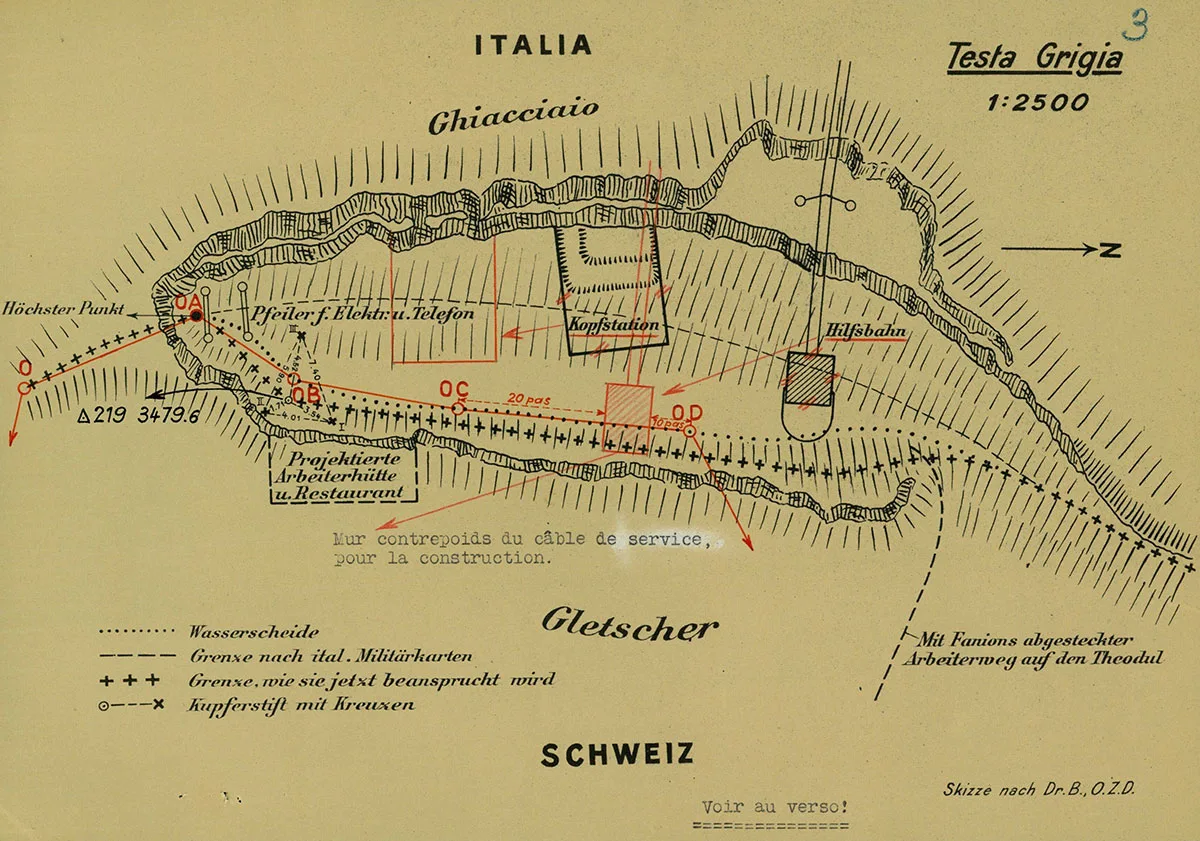

Zwei Jahre nach Baubeginn wandte sich die S.A. Cervino an die schweizerischen Auslandsvertretungen in Turin und Rom: Die Bauleitung wollte nun den oberen Abschnitt der Seilbahn errichten. Die Endstation der Seilbahn sollte auf der Testa Grigia stehen, einer Felskuppe, die aus dem Gletschermeer herausragte. Die italienisch-schweizerische Landesgrenze verlief mitten durch diese Felskuppe. Damit berührte das Bauvorhaben das Grenzgebiet, was 1937 besonders sensibel war: Zum faschistischen Mussolini-Regime hatte die Schweiz damals eine angespannte Beziehung, die sich zwischen Entgegenkommen und Distanzwahrung bewegte.

Das Vorhandensein einer Endstation […], die Zugang zu weitläufigen Skigebieten in der Schweiz bietet, scheint zudem aus Sicht der Grenzkontrolle eine gewisse Gefahr darzustellen […].

Aus Sicht des Bundesrats und der betroffenen Behörden war es von Vorteil, wenn die Bergstation der Luftseilbahn teilweise auf Schweizer Boden zu stehen komme. So sei ein gewisses Mass an Kontrolle über die Vorgänge auf der entlegenen Felskuppe gewährleistet. Entsprechend stellte man der italienischen Baufirma im Mai 1937 in Aussicht, die nötige Konzession zu erteilen.

Podcast swisstopo historic

Interessiert Sie die Geschichte der Landesgrenze? Im Podcast von swisstopo historic erfahren Sie mehr. Hören Sie rein – auf Spotify, Apple Podcasts oder hier.

Stillschweigend gesprengt

Wie der Oberzollinspektor berichtete, stellten sich die Italiener auf den Standpunkt, dass die Bauarbeiten auf der Testa Grigia die Schweiz nicht tangierten. Eine «im Fels der Testa Grigia vorgefundene kupferne Grenzmarke» belege nämlich: «Die ganze Kopfstation der Bahn komme auf italienischen Boden zu liegen, weitere Verhandlungen mit den schweizerischen Behörden seien daher überflüssig.»

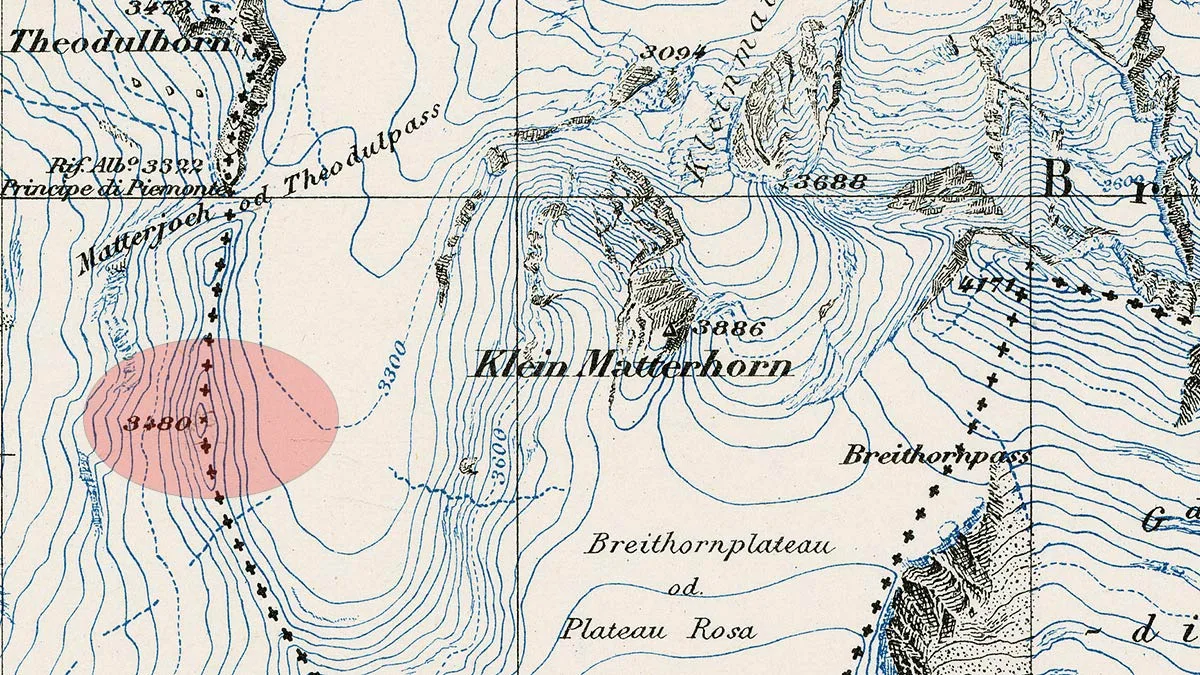

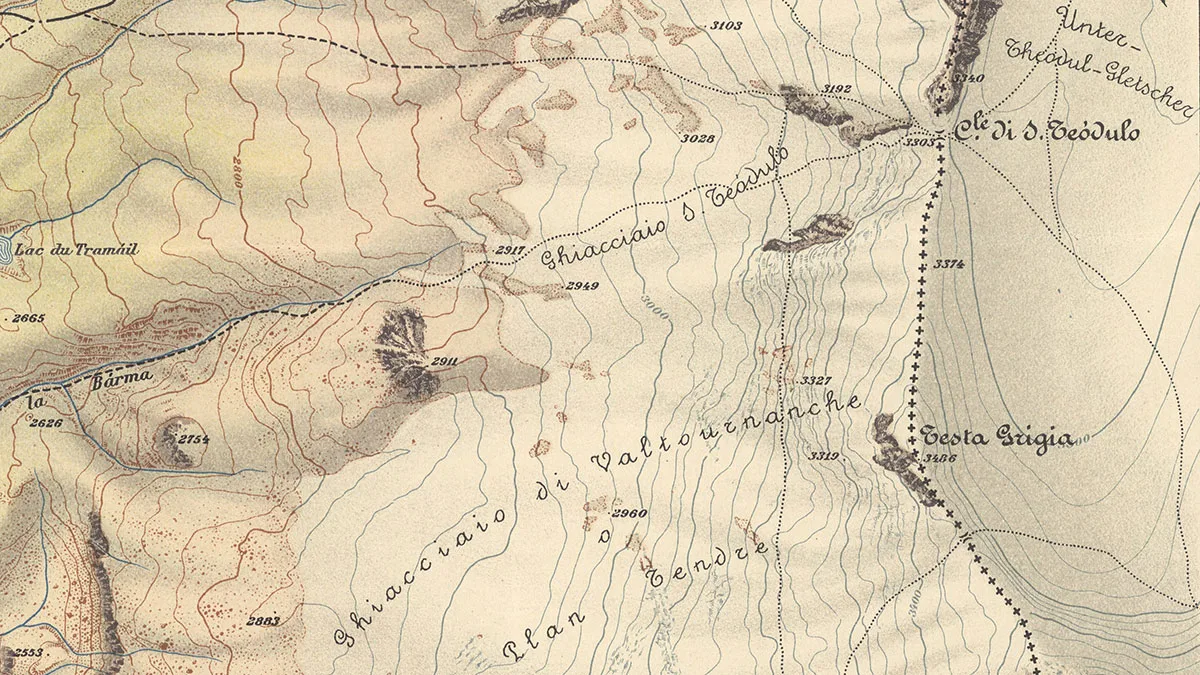

Wo die Grenze genau verlief, war mit Schneiders Richtigstellung aber nicht geklärt. Die italienisch-schweizerische Landesgrenze auf der Testa Grigia war ausschliesslich durch die Wasserscheide definiert. Wo das Wasser vom Felskamm zur Rhone floss, war die Schweiz, wo es zum Po floss, befand man sich in Italien. Dass die Wasserscheide im Raum Testa Grigia als Grenze galt, war eine jahrhundertealte Regelung, deren fortwährende Gültigkeit sich die beiden Nachbarstaaten 1931 erneut bestätigt hatten.

Angesichts der italienischen Bauarbeiten auf der Testa Grigia war im Herbst 1937 klar, dass die Grenzlinie so bald wie möglich im Detail bestimmt werden musste. Die Landestopografie veranlasste, dass die italienisch-schweizerische Grenzkommission die Frage endgültig klärte, sobald der Frühling die Kuppe vom Schnee befreite und günstigeres Wetter eine Begehung erlaubte. Am 22. April 1938 war es schliesslich soweit.

Nach dem Mittagessen kam Major Lavizzari auf die Sache zurück, änderte seine Ansicht beträchtlich & erklärte, dass ein ‹malinteso› vorliege. […] Nach längerem Hin- & Her einigte ich mich mit ihm auf einen Grenzverlauf. Es steht ausser Zweifel, dass wir mit dieser Grenzlinie zufrieden sein müssen & dürfen.

Im Fall der Testa Grigia konnte die Grenzfrage zwischen Italien und der Schweiz einvernehmlich geklärt werden. Die Einigung ebnete auch den Weg für die Fertigstellung der Luftseilbahn, die den Klärungsbedarf überhaupt erst erschaffen hatte: Nach vier Jahren Bauzeit nahm sie im März 1939 den Betrieb auf.