Svizzera, et maintenant?

Dans les années 1960, la Suisse s’interrogea quant au statut des travailleurs immigrés venus d’Italie. Si leur main d’œuvre était la bienvenue, leur présence au sein de la société l’était moins...

La demande de main d’œuvre ne cessa d’augmenter durant les années 1950, marquées par l’essor économique de la Suisse. Des centaines de milliers d’hommes et de femmes venus d’Italie vinrent alors travailler sur les chantiers, dans les usines et chez les particuliers. Il leur fallait attendre au moins dix ans pour obtenir un permis d’établissement. Sans travail, impossible de rester en Suisse: un principe qui eut des conséquences dramatiques pour les enfants qui durent grandir dans l’illégalité ou séparés de leurs parents.

En novembre 1961, une «visite informelle» du ministre italien du Travail suscite l’émoi en Suisse. Fiorentino Sullo souhaite se faire une idée des conditions de vie et de travail de ses compatriotes. Accueilli officiellement par les autorités cantonales et communales, il visite des usines et s’entretient avec des travailleuses et travailleurs italiens. Cet accueil bienveillant vise à réaffirmer les bonnes relations entre les deux pays, mais la diplomatie n’est pas la tasse de thé de Fiorentino Sullo. Adoptant un ton «que l’on préférerait ne pas entendre en Suisse», comme le rapporte le journal catholique Basler Volksblatt, le ministre italien critique les conditions de travail de ses compatriotes, de même que l’archaïsme des assurances sociales en place. Il froisse ses hôtes en menaçant ouvertement de compliquer le recrutement de main d’œuvre supplémentaire si la Suisse n’accède pas à ses demandes.

Qu’elle soit de gauche ou bourgeoise, la presse porte immédiatement son regard vers le sud: en Sicile, des habitants racontent qu’ils «errent le ventre vide, contraints de se nourrir d’herbes et d’escargots». On rapporte également le cas d’une femme qui aurait travaillé «d’arrache-pied» en Italie «depuis [sa] naissance» et qui ne toucherait malgré tout aucune pension. Si ce «cher Monsieur Sullo» se soucie tant du sort des travailleurs italiens, «il a suffisamment à faire dans son propre pays», lit-on.

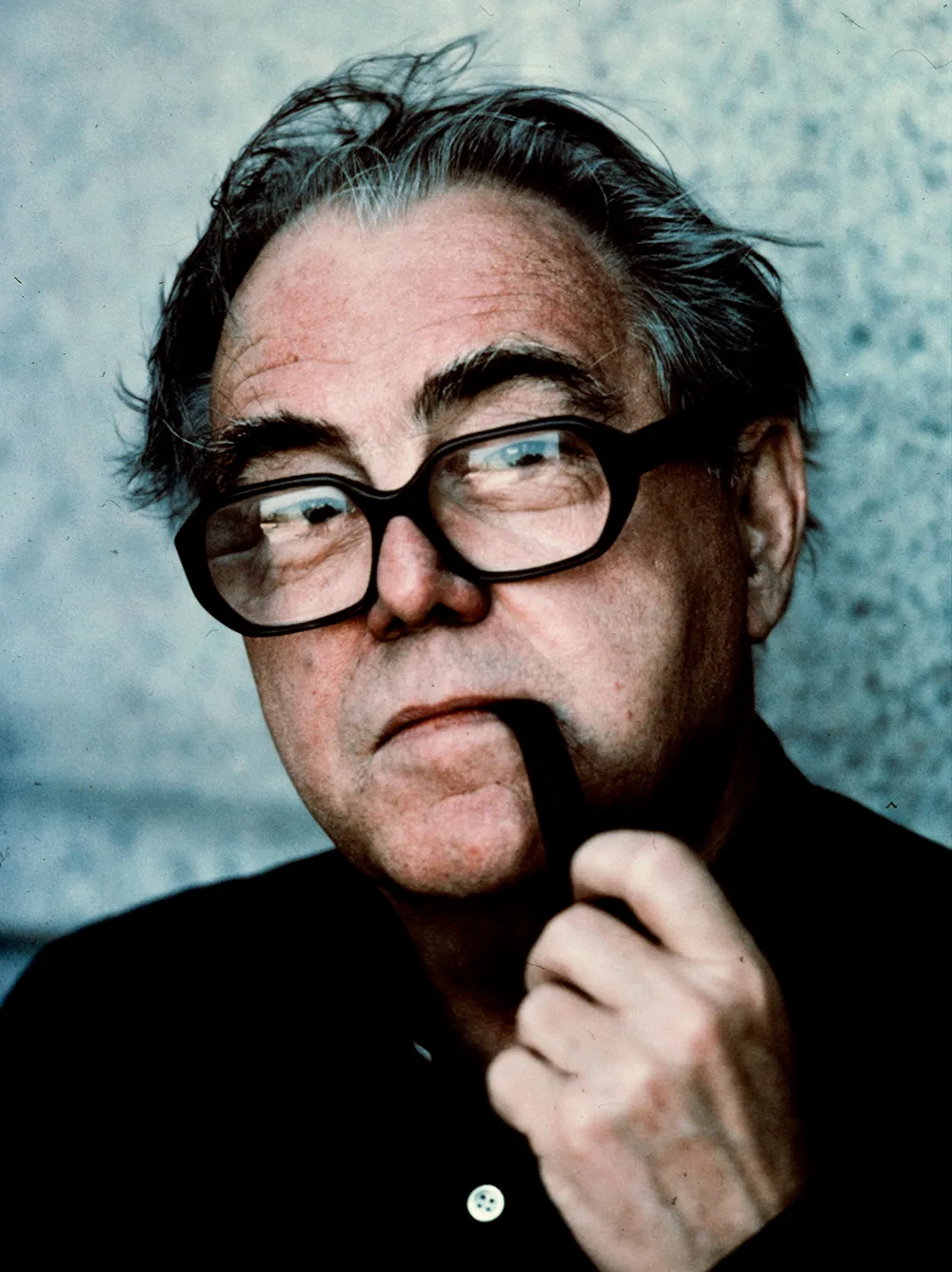

Alors que le Conseil national débat encore de la ratification de l'accord, des manifestations anti-italiennes ont lieu. L'Action nationale continue à se développer, en 1967 elle envoie pour la première fois un conseiller national à Berne en la personne de James Schwarzenbach. Son initiative populaire visant à limiter la main-d'œuvre étrangère à dix pour cent de la population est soumise au vote en 1970. L'électorat exclusivement masculin la rejette, mais le soutien à cette demande, combattue par tous les partis du Conseil fédéral et les associations économiques, est important.

De nos jours, les influences italiennes sont omniprésentes en Suisse, et l’on retrouve des descendants d’immigrés partout dans le monde professionnel et politique. Difficile d’imaginer que les Italiennes et Italiens étaient encore énergiquement dépeints comme une menace pour la «spécificité des Suisses» il y a seulement cinquante ans. La politique d’exclusion, qui atteint son apogée avec l’initiative Schwarzenbach, ne disparut pas pour autant, ciblant par la suite des personnes aux origines différentes. «Les rôles sont restés», affirme l’historien Angelo Maiolino, «seuls les acteurs ont changé.»