Svizzera, wie weiter?

In den 1960er-Jahren stellte sich die Schweiz die Frage, wie es mit den Gastarbeitern aus Italien weitergehen sollte. Ihre Arbeitskraft war gefragt, ihre Präsenz in der Gesellschaft hingegen weniger...

Mit der boomenden Konjunktur stieg die Nachfrage in der Schweiz in den 1950er-Jahren stetig an. Auf Baustellen, in Fabriken und Privathaushalten arbeiteten bald Hunderttausende Männer und Frauen aus Italien. Eine Niederlassungsbewilligung erhielten sie frühestens nach zehn Jahren. Wer nicht arbeitete, konnte nicht im Land bleiben – mit dramatischen Folgen für Kinder, die in der Illegalität oder getrennt von den Eltern aufwachsen mussten.

Im November 1961 versetzt ein «informeller Besuch» des italienischen Arbeitsministers die Schweiz in Aufregung. Fiorentino Sullo wünscht sich ein Bild der Lebens- und Arbeitsverhältnisse seiner Landsleute zu machen. Er besichtigt Fabriken, spricht mit italienischen Arbeiterinnen und Arbeitern und wird von kantonalen und städtischen Behörden offiziell begrüsst. Der wohlwollende Empfang soll die guten Beziehungen der beiden Länder bekräftigen. Doch Diplomatie ist Sullos Sache nicht. In einem Ton, «den wir in der Schweiz lieber nicht hören», so das katholische Basler Volksblatt, kritisiert er die Arbeitsbedingungen der Arbeitskräfte und die Rückständigkeit der Sozialversicherungen. Mit der unverhohlenen Drohung, Italien werde die Anwerbung weiterer Arbeitskräfte erschweren, sofern man seinen Forderungen nicht nachkomme, stösst er die Gastgeber vor den Kopf.

Auch der Blick der linken wie bürgerlichen Presse richtet sich umgehend nach Süden: Aus Sizilien berichten Menschen, wie sie «mit leerem Magen herumlaufen und Kräuter und Schnecken essen müssen». Man zitiert eine Frau, die in Italien «mit Blut und Schweiss» gearbeitet habe – «seit meiner Geburt» – und trotzdem keine Rente bekomme. Falls dem «Herrn namens Sullo» das Los der italienischen Arbeiter am Herzen liege, habe er «im eigenen Land mehr als genug zu tun», so der Tenor.

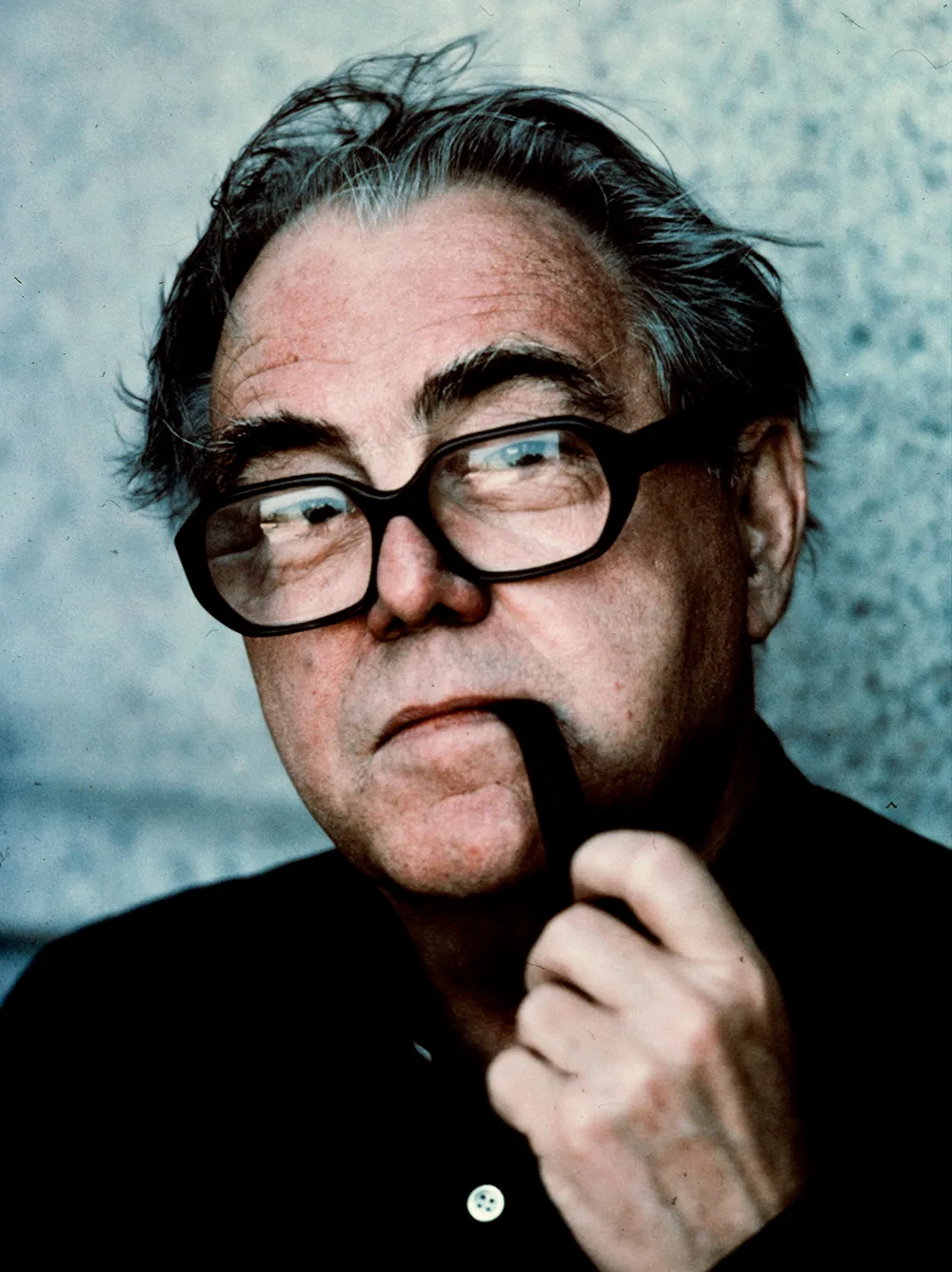

Während der Nationalrat noch über die Ratifizierung des Abkommens debattiert, kommt es zu antiitalienischen Kundgebungen. Die Nationale Aktion wächst weiter, 1967 schickt sie mit James Schwarzenbach erstmals einen Nationalrat nach Bern. Seine Volksinitiative zur Begrenzung der ausländischen Arbeiterschaft auf zehn Prozent der Bevölkerung kommt 1970 zur Abstimmung. Das ausschliesslich männliche Stimmvolk lehnt sie ab, doch die Zustimmung zum von allen Bundesratsparteien und Wirtschaftsverbänden bekämpften Begehren ist gross.

Heute sind italienische Einflüsse in der Schweiz omnipräsent, Nachkommen von Zugewanderten finden sich überall in der Berufswelt und der Politik. Es ist kaum mehr vorstellbar, wie stark Italienerinnen und Italiener bis vor einem halben Jahrhundert zur Bedrohung der «Eigenart der Schweizer» stilisiert wurden. Die Politik der Ausgrenzung, die in Schwarzenbachs Initiative kulminierte, ist jedoch nicht verschwunden. Sie richtete sich danach auf Menschen anderer Herkunft. «Die Rollen sind geblieben», so der Historiker Angelo Maiolino, «nur die Darsteller haben gewechselt.»