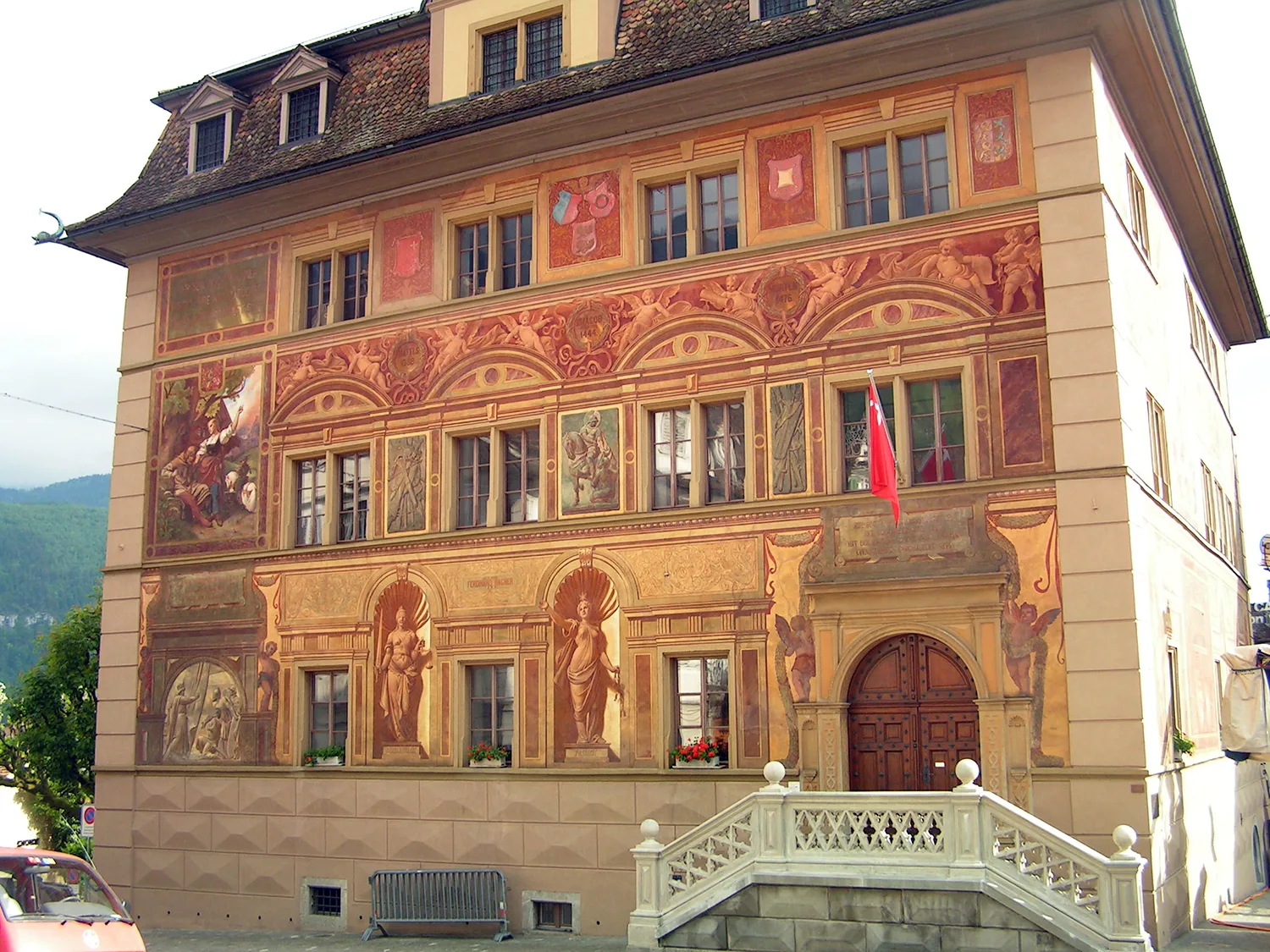

Bild: Wikimedia/Adrian Michael

Schwyz, Rathaus – Ein Bild sagt mehr als 1315 Worte

Ist der Kampf gegen den «Freiheitskampf der Eidgenossen bei Morgarten» je zu gewinnen? Nach dem Motto «Du hast keine Chance. Nutze sie.» hilft vielleicht eine historische Aufgliederung: Der eine Teil, der Kampf – bitte ohne jegliche Details, weil nicht bekannt – gehört zu 1315, der andere Teil, die Freiheit, zum 19. Jahrhundert. Überdies: Neben dem schwächelnden Landammann hat die Stauffacherin am Schwyzer Rathaus einen starken Auftritt.

Die historische Akte «Morgarten» blieb lange Zeit geschlossen. Stimmig und eingängig hatte sie das Zeug zum Gleichnis. Auf der einen Seite die da unten, die Schwyzer Bauern, unterdrückt, doch stark und listig. Auf der anderen Seite die da oben, die habsburgische Ritterschar, macht- und standesbewusst, gewillt, die Bauern in die Schranken zu verweisen. Es kam anders. Die scheinbar Schwachen triumphierten über die scheinbar Starken. Die Schwyzer wurden unterstützt von ihren Bundesgenossen aus Uri und Unterwalden. Sehnlichst erwartet, waren sie im letzten Moment eingetroffen. Es kam zur «Bluttaufe» der Eidgenossen, wie es Schulkinder im Geschichtsbuch vor 1968 noch lernten. Die Bauern der drei Orte hatten in einem gerechten Kampf die Freiheit errungen. Doch Freiheit, das ist Schiller. Im Mittelalter war eine allgemeine, umfassende Freiheit undenkbar. Frei sein bedeutete immer nur: frei von etwas, befreit von einer Abgabe, einem Frondienst, einem Zoll.

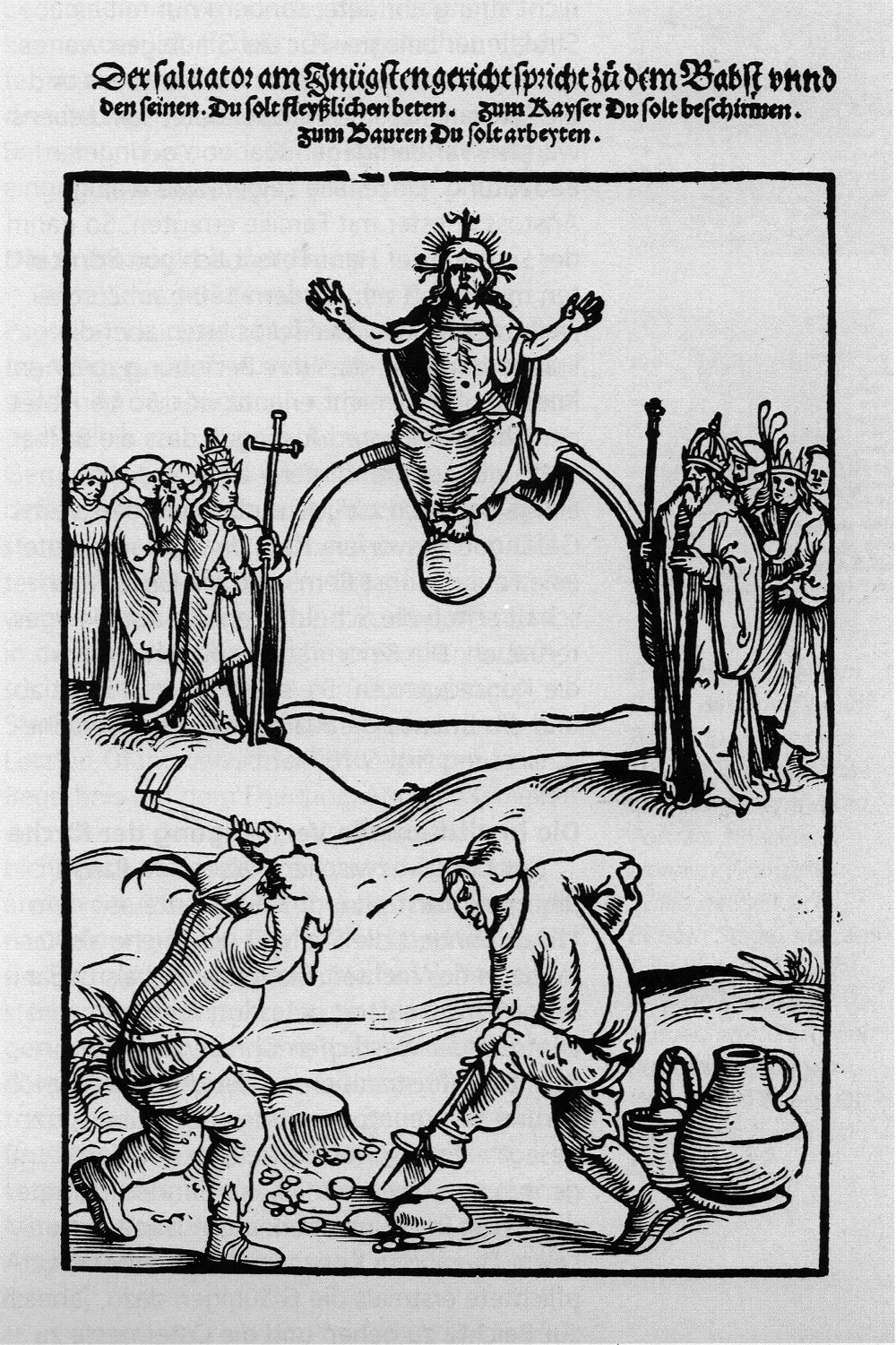

Die Lehre der drei Stände, eine Idealvorstellung der Mächtigen im Mittelalter: «Der Salvator (Erlöser, Jesus Christus) am Jüngsten Gericht spricht zue dem Bapst unnd den Seinen: Du solt fleisslichen beten, zum Kayser: Du solt beschirmen, zum Bauern: Du solt arbeyten.» Eine Rollenverteilung, an der es nichts zu deuteln gab. Sinnbild und Inschrift gehören zu einem astrologischen Werk von Johannes Lichtenberger (1426–1503); der Bestseller erreichte 42 Auflagen. Zu jener Zeit bildete die Ständelehre allerdings die realen Verhältnisse nicht mehr ab, denn mächtige Städte und ihre Bürgerschaften fanden in diesem idealisierten Gesellschaftsbild keinen Platz, ihre Untertanen ebenfalls nicht. Was es hiess, untertan zu sein, erlebten Menschen in der Eidgenossenschaft noch im 18. Jahrhundert drastisch. Nach einem geringfügigen Vorfall mit Mündelgeldern befahlen die Herren aus Uri im Jahre 1755 alle Männer der Leventina auf den Dorfplatz von Faido, wo diese barhäuptig und auf den Knien zusehen mussten, wie drei ihrer Anführer in der Mitte des Gevierts hingerichtet wurden, bewacht von Truppen aus Uri, Unterwalden und Luzern. Nach einer Strafpredigt, durchsetzt mit Bibelsprüchen, mussten die Untertanen zu Kreuze kriechen, damit sie «inskünftig nicht mehr gelüsteten dergleichen Excess zu begehen», sonst würden sie «völlig vertilgt». Im 18. Jahrhundert waren noch immer Landvögte am Werk, aber nicht habsburgische.

Bild: Bayerische Staatsbibliothek, München

Das Métier Geschichte ist eine Frage von Perspektiven. Man kann das Thema «Morgarten» aus der Perspektive von «Landammann Stauffacher» im gleichnamigen Film von 1941 betrachten – oder aus dem Blickwinkel des Grafen Werner von Homberg (1283–1320), einer schillernden Mischung aus Söldnerführer, adligem Unternehmer und Minnesänger. Dieser zweite Zugang stellt das traditionelle Geschichtsbild vom Kopf auf die Füsse: Der «erste Freiheitskampf» bei Morgarten wird zu einer Adelsfehde, entzündet an einem Erbstreit. Die Schwyzer sind nicht mehr die bestimmenden Akteure, sondern bloss noch das militärische Mittel zum Zweck. Dazu kommt, wie immer, wenn man es mit Geschichte zu tun hat, ein historischer Untergrund, der zeitlich weit zurückreicht und inhaltlich komplex ist.

Elisabeth von Rapperswil (um 1251–1309), eine starke Vertreterin des schwachen Geschlechts, leitete in jener Zeit die bedeutende Grafschaft Rapperswil. 1282 heiratete sie Ludwig von Homberg. Im Jahr darauf wurde ihr Sohn Werner geboren, ein Homberger Erbe aus erster Ehe also. 1289 starb dessen Vater, Ludwig. Elisabeth heiratete zum zweiten Mal: Rudolf III. von Habsburg-Laufenburg. Weitere Erben also, die Habsburger. Streitobjekt: die einflussreiche und einträgliche Schutzvogtei über das Kloster Einsiedeln, über dessen Land und Leute. Sollte diese Vogtei beim Tod der Gräfin von Rapperswil im Jahre 1309 an Werner von Homberg fallen, den Sohn aus erster Ehe – oder über den zweiten Mann an die Habsburger? Das ist der Kern von «Morgarten». Aktueller Forschungsstand.

«Grave Werner von Honberg». Manessische Liederhandschrift, Zürich, ca. 1300 bis ca. 1340. Schlachtszene aus dem Jahre 1312 mit Rittern und dicht gedrängtem Fussvolk vor der zinnenbewehrten Stadt Soncino bei Brescia. Im schützenden Ring der Mauern nehmen Frauen wehklagend Anteil an den dramatischen Vorgängen. Graf Werner von Homberg ist erkennbar an seinem Wappen: Zwei übereinander stehende schwarze Adler auf goldenem Grund prangen auf der Fahne oben in der Mitte, dazu mehrfach auf seinem Umhang und auf der Decke des Pferdes. Ritter und Pferd tragen als Zier auf Helm und Kopf Schwanenhälse, die auf die Stadt Rapperswil hindeuten. Homberg nahm 1310–1313 am Italienzug König Heinrichs VII. teil und amtete als Generalleutnant der Lombardei. Auf einem Soldzug nach Genua kam er 1320 ums Leben. Es ist anzunehmen, dass er auch Söldner aus Schwyz nach Italien führte. Dieselben Söldner unterstützten ihn womöglich in der Adelsfehde um die Schutzvogtei Einsiedeln, in der Schlacht bei Morgarten 1315, gegen Herzog Leopold von Österreich.

Bild: Universitätsbibliothek Heidelberg, Cod. Pal. Germ. 848, Bl. 43v, Manessische Liederhandschrift

Macht und Wirtschaft gehören zu den Fundamentaldimensionen der Geschichte. Das zeigt sich auch im Zusammenhang mit «Morgarten». Macht: 1314 kam es um die deutsche Krone zu einer Doppelwahl. Ein Wittelsbacher und ein Habsburger standen sich gegenüber. Die Schwyzer stellten sich auf die Seite des Wittelsbachers und damit gegen den Bruder Herzog Leopolds I., der im Jahr darauf das österreichische Heer bei Morgarten anführte. Wirtschaft: der grundlegende, bestimmende Faktor dieses Konflikts. Rund zweihundert Jahre, acht Generationen lang, zog sich ein «Marchenstreit» hin, ein Grenzstreit um Land und Nutzungsrechte. Auf der einen Seite das Kloster Einsiedeln, auf der anderen Seite die Schwyzer Bauern. Das Kloster war ein eigentlicher Agrarpionier, liess auf Eigenbesitz und auf Allmendland spezielle Höfe einrichten, sogenannte Schweigen. Diese Schweighöfe wurden Pächtern übergeben und mit allem Nötigen ausgestattet, um erfolgreich Grossviehhaltung zu betreiben. Das erforderte entsprechend Weideland. Kleine Schafzüchter und Wanderviehhalter hatten gegen reich gewordene Klosterpächter kaum noch Chancen. Die traditionelle Kleinviehhaltung wurde immer mehr verdrängt. Viele Bauern wurden zu Modernisierungsverlierern.

Am 6. Januar 1314, am Ende der zwölf heiligen Nächte zwischen Weihnacht und Dreikönigen, war das Mass voll. Die Schwyzer überfielen das Kloster Einsiedeln. Was Rudolf von Radegg, der Schulmeister der Klosterschule, darüber berichtet, treibt einem den Schweiss aus. Die Schwyzer hätten neben dem Altar ihre Notdurft verrichtet und seien auf dem Allerheiligsten herumgetrampelt. Unverkennbar: Der Parteimann von Einsiedeln wollte das Kloster bereits für ein kommendes Schiedsgericht wappnen. Die Schilderungen sollten dem Abt bei künftigen Verhandlungen schlagende Argumente liefern.

Wenn die Habsburger ihren Anspruch einlösen wollten, der weltliche Arm des freiherrlichen Stifts zu sein, mussten sie jetzt auf den Platz kommen, persönlich, physisch. Die Route war quasi vorgegeben: Das österreichische Heer stieg von Zug hinauf ins Ägerital, das im Besitz von Einsiedeln war… – Filmriss, aus, fertig, bitte Licht machen!

Dass eine Schlacht stattfand, ist zwar unbestritten. Mehr aber wissen die kundigsten Historiker an den grössten Tischen mit den verzweigtesten Archiven nicht. Mehr wusste dennoch Ferdinand Wagner (1847–1927), der Historienmaler aus München, der 1891 im Rahmen der 600-Jahr-Feier der Eidgenossenschaft die Fassadenmalerei am Rathaus Schwyz anbrachte. Nach sechs Jahrhunderten wusste der Bayer bis in alle Details, was sich damals, am 15. November 1315, im Ägerital abgespielt hatte. – Bevor man Wagner belächelt, sollte man sich auf den Theatermaler aus Passau einlassen. Ein Meister seines Fachs, ein internationaler Spitzenkönner. Das dokumentiert unter zahlreichen Werken auch seine Dekoration des Grossen Saals im Münchner Hofbräuhaus von 1897 (zerstört 1945). Im Rahmen des ausgeschriebenen Wettbewerbs in Schwyz degradierte Wagner die drei Schweizer Mitbewerber zu Statisten.

Nach der Auslegeordnung die Bilanz. Vier Punkte sollen’s richten. Erstens: Meister Ferdinand Wagner aus Bayern verdient Respekt «solang die Berge steh’n auf ihrem Grunde». Zweitens: Sein monumentales Wandgemälde in Schwyz ist eine wertvolle historische Quelle, aber – um Himmels willen! – nicht für 1315, sondern für 1891. Drittens: Wichtig ist die Schlacht bei Morgarten nicht als historisches Ereignis, sondern als zentrales Element eines vermeintlichen Freiheitskampfes. Viertens: Mythen sind Pflichtstoff. Die Entstehungsgeschichte eines Mythos wird ebenso zum Zeitspiegel wie seine Gebrauchsgeschichte.

Ferdinand Wagner (1847–1927), Schlacht bei Morgarten, Wandgemälde von 1891 am Rathaus Schwyz, Teil der Bemalung der platzseitigen Fassade. Ein Schlachtgeschehen als gewaltiges Inferno. Es ist – einmal mehr – der glorreiche Kampf von David gegen Goliath. Die kleine Schar von Schwyzern, oben im Wald versteckt, hat alles zum Kampfe vorgekehrt und gewartet, bis der übermächtige Gegner in die Falle getappt ist. Jetzt schlagen die Schwyzer Bauern erbarmungslos zu. Über eine fast senkrecht abfallende Felswand lassen sie Baumstämme und Felsbrocken jeglichen Kalibers auf die habsburgischen Ritter donnern. Die Rechnung ist aufgegangen, die Katastrophe angerichtet. Trotz verzweifeltem Kampf sind die habsburgischen Reiter, die an griechisch-antike Titanen erinnern, machtlos. Besonders eindrücklich der Reiter am linken Bildrand auf dem Schimmel: Sein linker Arm krallt kraftvoll den harten Schild, der das Unheil abhalten soll; seine formale Entsprechung findet der Schild am weichen Unterleib des Pferdes. Dramatisch bauscht sich der rote Umhang des Reiters, der mit seinem Schwert bereit wäre, zuzustechen. Aber dazu kommt es nicht, wie sehr sich selbst das Tier mit letzter Kraft gegen das Unheil stellt. Eine Diagonale betont diese ultimative Energie, gebildet aus dem Vorder- und Hinterbein, aus der Bauchlinie des Schimmels und dem Bein des Reiters. Die Pferde, die sich teils aufbäumen, zu Boden stürzen oder bereits tot auf dem Rücken liegen, schliessen mit ihren schweren Leibern einen schützenden Ring um die Ritter, vergleichbar einer Wagenburg, die aber zerstört wird. Es gibt kein Entrinnen, auch nicht im nahen See, wo die Ritter mit ihren schweren Rüstungen ertrinken. Eine Flucht in Richtung Sattel (rechter Bildrand, Mitte) ist verwehrt. Von dort nahen die Urner, der Hauptharst der Schwyzer und die Unterwaldner. Ihre drei Banner werden nicht aufzuhalten sein und wehen bereits wie Siegeszeichen. – Ein Bild macht Geschichte.

Bild: Wikimedia/Adrian Michael

Gertrud, die Stauffacherin, schaffte es 1891 zwar nicht auf die Hauptseite des Schwyzer Rathauses. Aber auf dem Gemälde in der Strehlgasse nimmt sie den wichtigsten Platz ein. «Was ist zu tun?» fragt der verzagte Stauffacher sein treues Weib, nachzulesen in Schillers Tell. Die berühmte Antwort Gertruds lautet: «Schau vorwärts, Werner, und nicht hinter dich.» Der Anführer der Schwyzer wehrt ab: «Frau, welchen Sturm gefährlicher Gedanken weckst du mir in der stillen Brust!» Das angeblich schwache Geschlecht erweist sich als stark, das starke als schwach. Der böse Vogt, so will es die Befreiungssage, macht sich hinten aus dem Staube, nachdem er dem Schwyzer Landammann befohlen hat, das Gebäude mit seinem Unterbau aus Stein niederzureissen. Doch «die Unschuld hat im Himmel einen Freund!» Meisterhaft, wie Ferdinand Wagner den Text Schillers künstlerisch umsetzt. Vom rechten Fuss Stauffachers auf dem Erdboden führt eine Linie über sein Bein zum Ellbogen am linken Bildrand, von dort über die eigene und Gertruds Schulter in Arm und Hand der Stauffacherin, die zum Himmel zeigt: «Dem Mutigen hilft Gott!» Diese beiden Diagonalen, farblich wirkungsvoll unterstützt, gehören als sprechende Linien zu den qualitativ hervorragendsten Details der ganzen Rathausbemalung. – 1891 hiess in Schwyz die Parole noch: «Die Frau gehört ans Haus.» 1991, genau hundert Jahre später, verlangte die Luzerner Nationalrätin Josy Meyer (1926–2006): «Die Frauen gehören ins Haus – ins Gemeindehaus, ins Rathaus, ins Bundeshaus.»

Bild: Staatsarchiv Schwyz, Entwurf des Bildes am Rathaus Schwyz

Morgarten 1315/1941. Für die Dreharbeiten von «Landammann Stauffacher» wurden keine Kosten und Mühen gescheut. Der filmische Beitrag zur 650-Jahr-Feier der Eidgenossenschaft geriet zur teuersten Produktion jener Zeit. Das Filmgeschehen spielt im Vorfeld der Schlacht am Morgarten. Das bot sich als Transfer zur aktuellen Lage an. In den ersten Kriegsjahren musste die Schweiz mit einem Überfall rechnen. Für die Dreharbeiten wurde beim Lauerzersee eigens ein mittelalterliches Dorf rekonstruiert. Morgarten 1941: Die Abteilung Presse und Funkspruch sorgte dafür, dass bei Landschaftsaufnahmen keine Objekte mit ins Bild kamen, die von militärischer Bedeutung waren. Seit den 1930er-Jahren wurde die Einfuhr ausländischer Filme gedrosselt, um die eigene Filmproduktion im Geiste der Landesverteidigung zu fördern. Dazu gehörten «Füsilier Wipf», 1938, sowie «Gilberte de Courgenay» und «Landammann Stauffacher», beide 1941. Leopold Lindtberg (1902–1984) führte beim Stauffacher-Film Regie. Er war 1933 in die Schweiz emigriert und von diesem Zeitpunkt bis 1948 Regisseur am Schauspielhaus Zürich. Szenenbild: Landammann Stauffacher (Heinrich Gretler), seine Frau Gertrud (Anne-Marie Blanc) und ihr Sohn (Cäsar Allemanni).

Bild: Praesens Film

Historische Fabrik

Die weiteren Folgen

Der Nationalfeiertag: unveränderbar im Kalender, veränderbar im Kopf

1. August 1891/2017

Historische Fabrik Bern, Bundeshaus

Sempach, Wien/Zürich – So geht Geschichte. Ein Lehrstück

3. September 1865/2017

Historische Fabrik Stans, Dorfplatz

Geschichte ‘raus, Mythos ‘rein

17. Oktober 1937/2017

Historische Fabrik Küssnacht, Hohle Gasse

Das usserwelte Volk Gottes im Zentrum der Welt, nämlich wir

31. Dezember 1479/2017

Historische Fabrik Einsiedeln, Kloster

Geschäft und Geschichte. Der Chronist bezahlt die Zeche

5. Januar 1477/2018

Historische Fabrik Bern, Ratsstube