Frauenleben im Herrschaftsdienst

Ohne Dienstpersonal, vorwiegend weiblichen Geschlechts, wäre das aufwändige Leben einer wohlhabenden Grossfamilie in den letzten Jahrhunderten undenkbar gewesen. Ein Blick hinter die glanzvoll polierte Fassade eines herrschaftlichen Haushalts mit Fokus auf Schloss Jegenstorf bei Bern.

Bis ins 20. Jahrhundert hinein erledigten Dienstboten, vorwiegend Frauen, die Arbeit, die in den Grosshaushalten vermögender Familien aus Adel, Patriziat und gehobenem Bürgertum anfiel. Besonders in den Schlössern war ein umfangreicher Stab an Personal für Haus und Garten notwendig, damit die Herrschaftsfamilien entsprechend ihrem Repräsentationsbedürfnis standesgemäss leben und wirken konnten.

In der Hierarchie der Dienstboten stand das Dienstmädchen auf der niedersten Stufe. Trotzdem war diese Arbeitstätigkeit um 1900 nach wie vor der verbreitetste Beruf für Frauen der untersten sozialen Schicht, die nicht auf einem Bauernhof lebten oder dienten. Die Dienstmädchen stammten vorwiegend vom Land, wo es kaum Arbeitsgelegenheiten für Frauen gab. Vielen blieb keine andere Wahl, die Zeit zwischen dem Auszug aus dem Elternhaus und einer allfälligen Eheschliessung zu überbrücken. Denn eine Ausbildung war für sie nicht vorgesehen. So waren Dienstmädchen zu Beginn ihrer Laufbahn oft erst 14 oder 15 Jahre alt. Anders als in der Fabrik, die Frauen ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine Alternative zum Magd- oder Dienstmädchendasein bot, erlernten jene, die «in Stellung» gingen, immerhin wichtige Fertigkeiten als spätere Hausfrauen, so die damals verbreitete Auffassung.

Bernisches Dienstmädchen in der Tracht. Lithografie von François-Séraphin Delpech, um 1825. Foto: Schweizerisches Nationalmuseum

Stets zu Diensten

Der Alltag eines Dienstmädchens bestand aus körperlich anstrengender Arbeit. Es stand als Erstes auf, befeuerte die Kachelöfen, schleppte Wasser für die Küche, servierte die Mahlzeiten, räumte nach dem Essen wieder ab und sorgte pausenlos für Ordnung und Sauberkeit. Zwischendurch hatte es Botengänge und Einkäufe zu erledigen. Diese waren beliebt, konnte das Haus doch immerhin für kurze Zeit verlassen werden. Sie gewährten die einzige Möglichkeit, etwas vom Leben ausserhalb des Arbeitsplatzes mitzukriegen und auf dem Dorfplatz kurz einen Schwatz zu halten.

Das Dienstmädchen hatte keine geregelten Arbeitszeiten. Seine Freizeit war mehr als knapp bemessen, Ausgang gab es alle 14 Tage sonntags für wenige Stunden. Meist wurde dieser genutzt, um die eigene Familie zu besuchen oder dem Gottesdienst beizuwohnen. Letzteres war denn auch eine der seltenen Gelegenheiten, um unter die Leute zu kommen. Denn, private Kontakte zu pflegen, war fast unmöglich. Der Empfang jeglichen Besuchs war nicht erlaubt. Die eigenen Bedürfnisse waren so gut wie inexistent, der Dienst war der einzige Lebensinhalt.

Die jungen Frauen mussten «stets zu Diensten» sein, sich rund um die Uhr um die Anliegen und Wünsche der Herrschaftsfamilie kümmern – wenn nötig auch nachts. Abends wurde es meist spät, insbesondere, wenn Gäste im Haus waren, was häufig vorkam. Vor dem Schlafen reichte es höchstens noch fürs Ausbessern der eigenen Kleidung, die stets tadellos und rein sein musste, oder für ein Gespräch mit einer Kollegin, die nicht selten in der selben Kammer untergebracht war. Dabei handelte es sich mehrheitlich um kleine, ungeheizte Räume unter dem Dach, die mehr als spärlich eingerichtet waren. Ebenso miserabel wie die Unterbringung war oft die Ernährung, obschon Kost und Logis den grössten Teil der Entlohnung ausmachte.

Dienstboten-Klingelbrett aus dem Schloss Jegenstorf, Ende 19. Jahrhundert. Das Klingelbrett zeigte den Dienstboten an, ich welchem Raum ein Mitglied der Herrschaftsfamilie ihre Hilfe benötigte. Foto: Stiftung Schloss Jegenstorf

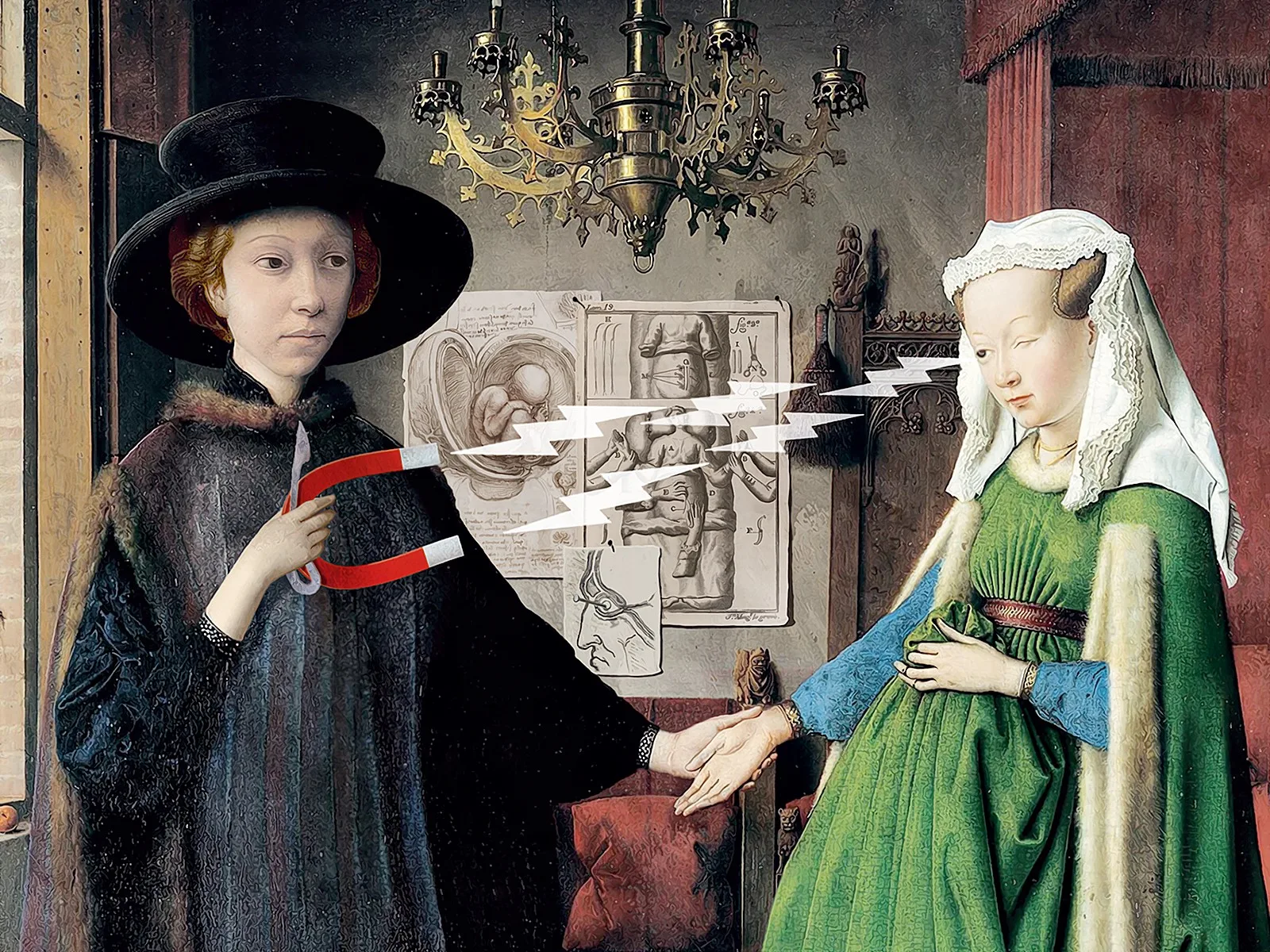

Dank für ihre harte Arbeit ernteten sie kaum. Im Gegenteil: Viele wurden gering geschätzt und entsprechend behandelt. Nicht selten mussten die jungen Frauen mit der Belästigung durch den Hausherrn und dessen Söhne klar kommen – oft mit dem Wissen der Hausherrin, die beide Augen zudrückte. Wurde ein Dienstmädchen schwanger, wurde ihr Sittenlosigkeit und Lasterhaftigkeit vorgeworfen. Es folgte die fristlose Entlassung, um einem familiären und gesellschaftlichen Skandal zu entgehen.

Zimmermädchen des Hotels Beaurivage, um 1865. Foto: Schweizerisches Nationalmuseum

Dienstmädchen bei der Arbeit, um 1900. Foto: Schweizerisches Nationalmuseum

Porträt einer unbekannten Dienstbotin. Foto: Schweizerisches Nationalmuseum

Das Abhängigkeitsverhältnis zwischen den Dienstmädchen und der Herrschaftsfamilie kulminierte im obligatorischen Dienstbüchlein, das als Kontroll- und Druckmittel diente. Darin trug die Hausherrin die Zeitdauer der Beschäftigung, die Tätigkeiten und ein kurzes Zeugnis ein. Nur jene Frauen mit lückenlosem, einwandfreiem Dienstbüchlein fanden wieder eine Anstellung. Von einem Tag auf den anderen konnte das Dienstmädchen entlassen und vor die Türe gestellt werden, Gründe waren kaum nötig – oder wurden notfalls erfunden.

Wäscherinnen bei der Arbeit. Handzeichnung von Sigmund Freudenberger, um 1770. Foto: Schweizerisches Nationalmuseum

Nicht zu den Pflichten des Dienstmädchens gehörte die Erledigung der Wäsche, eine der mühseligsten Arbeiten im Haushalt bis zur Erfindung der Waschmaschine. Der Beruf der Lohnwäscherin war entsprechend einer der elendesten. Nicht zum festen Personal gehörend, waren Wäscherinnen Tagelöhnerinnen, die in ortsverschiedenen Grosshaushalten kurzzeitig und auf Abruf dienten. Dies führte dazu, dass sie Einblick in verschiedene Haushalte hatten und zuweilen auch über private, ja intime Details informiert waren. Der Austausch von Neuigkeiten und Klatsch während der Arbeit war an der Tagesordnung, um sich die anstrengende Zeit etwas aufzulockern. Dass das «Waschweibergetratsche» bis heute ein stehender Begriff ist, geht auf diesen Umstand zurück.

Ein fremdes Kind an der Brust

In gehobenen Haushalten kümmerte sich die Hausherrin und Mutter wenig um die eigenen Kinder. Betreuung und Erziehung lagen oft bei Fremden. Kindermädchen kümmerten sich um die Kleinkinder, Erzieherinnen und Gouvernanten um die älteren Kinder und Jugendlichen. Bis ins 20. Jahrhundert hinein waren die sogenannten Lohnammen in Europa fester Bestand des Hausgesindes der wohlhabenden Schicht. Neben dem Stillen gehörte die Körperpflege des Säuglings zu deren Aufgaben.

Die Ammen verfügten, wie auch die anderen Angestellten, denen die Kinder anvertraut waren, über eine vergleichsweise hohe Stellung unter dem Dienstpersonal. Da es wichtig war, dass die Amme bei bester Gesundheit war und viel nahrhafte Milch produzierte, wurde sie selber ebenfalls gut ernährt. Die Amme wohnte oft unter demselben Dach mit der Herrschaft, ja teilweise sogar mit dem Kind alleine in einem eigenen Schlafzimmer. Sie war somit besser untergebracht als andere Hausangestellte. Dies hatte vor allem einen Grund: So konnte die Amme das Kind rund um die Uhr betreuen. Schliesslich wollte sich die Dame des Hauses von den Geburtsstrapazen erholen und nicht mitten in der Nacht mehrmals geweckt werden.

Als Lohnammen verdingten sich meist verheiratete Mütter, oft Bäuerinnen, nach der Geburt eines eigenen Kindes. Nur wenn nicht anders möglich, stellte man eine ledige, soeben niedergekommene Mutter ein. Die Zeugung von unehelichen Kindern galt als Sünde, die Frau war entsprechend gesellschaftlich geächtet. Da die Vorstellung herrschte, dass über die Milch negative Charaktereigenschaften und ein schlechter Lebenswandel übertragen werden konnten, bevorzugte man verheiratete Frauen aus «geordneten Verhältnissen». Je vermögender die Familie, desto wählerischer konnte sie bei der Suche nach der passenden Amme sein.

Das Einstellen einer Amme wurde im Laufe der Zeit vermehrt kritisiert. Einerseits, weil das Kind der eigenen Mutter entfremdet wurde und zugleich eine enge Bindung zur Amme aufbaute, die von einem Tag auf den anderen aus seinem Leben verschwinden konnte. Die Amme hingegen musste ihren eigenen Nachwuchs in der Zeit ihrer Abwesenheit vernachlässigen und von Angehörigen rudimentär umsorgen lassen. Andererseits erstarkte im 19. Jahrhundert auch die Erkenntnis, dass über die Milch Krankheiten, insbesondere Infektionen, übertragen werden.

Einen Hinweis auf eine Amme, die wohl im Schloss Jegenstorf gedient hat, verdanken wir einer kleinen Schliffscheibe mit der Inschrift «Frau Anna Barbara Dürig, Amme zu Jegenstorf 1761» unter dem Wappen Dürig (von Jegenstorf). Sie ist derzeit ausgestellt in der Sonderausstellung «Unsere Frauen» im Schloss Jegenstorf, siehe Kasten unten. Gut möglich, dass sie die Scheibe von ihrer Herrschaftsfamilie am Ende ihres Dienstes zum Dank erhalten hatte. Ausser dem Schloss, damals im Besitz der Familie von Stürler, kommt kaum ein anderer Arbeitsort in Frage. Dürig ist ein altes Bauerngeschlecht von Jegenstorf, das noch heute vorkommt.

Der spätere König Ludwig XIV. mit seiner Amme. Foto: Wikimedia

Glasscheibe mit geritzter Inschrift: «Frauw Anabarbara Dürig, Ammene zu Jegenstorf. Eine gebohrne A(e)bi, 1761». Eigentum und Foto: Bernisches Historisches Museum, Bern

Die Schlossköchin Lina

Das Kochen gehörte zu den angeseheneren Tätigkeiten in einem Grosshaushalt, der Koch oder die Köchin – beide Geschlechter sind in dieser Diensttätigkeit vertreten – waren deshalb respektiert unter dem Hauspersonal. Sie hatten keine Schmutzarbeit zu erledigen und erhielten meist Entlastung durch weitere ihnen unterstellte Bedienstete wie einer Küchenmagd. Leisteten sie gute Arbeit, waren sie bei der Herrschaftsfamilie sehr geschätzt. Nicht selten hatten sie, im Gegensatz zu den anderen Angestellten, eine Ausbildung absolviert, um die Kunst des Kochens für höhere Ansprüche zu erlernen.

Eine Köchin von Schloss Jegenstorf ist uns namentlich bekannt: Karolina-Bertha Junker-Weber (1895–1940), von allen stets Lina genannt. 1895 in Grossbottwar, Baden-Württemberg geboren, absolvierte sie nach der Schule eine Lehre als Köchin und diente während des Ersten Weltkriegs zunächst in Berlin, bevor sie in die Schweiz gelangte und im Schloss Jegenstorf eine Anstellung als Köchin erhielt. Ihre Arbeitgeber waren die letzten privaten Schlossbesitzer Arthur und Margarethe von Stürler.

Lina galt als tüchtige und hervorragende Köchin. Nur das Schlachten der Hühner brachte sie gemäss Überlieferung nicht übers Herz. Der benachbarte Bauernsohn Ruedi Junker war ihr bei dieser Aufgabe behilflich. Zum Dank erhielt er jeweils von Lina einen selbstgebackenen Kuchen. 1921 heirateten die beiden und hatten in der Folge vier Kinder. Obschon Lina sich nun um einen eigenen Haushalt und ihre Familie kümmern musste und wohl auch auf dem Hof mithalf, blieb sie dem Schloss Jegenstorf treu – auch wenn nicht mehr als Köchin. Gemeinsam mit ihrer einzigen Tochter Ruth heizte sie in den kühleren Monaten früh morgens die über ein Dutzend Kachelöfen im Schloss ein.

Die Schlossköchin Karolina-Bertha (Lina) Junker um 1930. Foto aus Privatbesitz

In Linas Nachlass befand sich ein handgeschriebenes Kochbüchlein mit Rezepten, die in der Zeit ihres Schlossdienstes entstanden sind. Das Konglomerat aus deutscher, französischer und schweizerischer Küche ist eine wahre Trouvaille der Schlosskochkunst und ist derzeit noch nicht editiert. Im Schloss ist es aber momentan ausgestellt und kann in Kopie durchgeblättert werden.

Der Verein Schloss Jegenstorf, der das Schloss 1936 ersteigerte mit dem Ziel, aus dem Anwesen ein öffentlich begehbares Museum zu machen, existiert bis heute. Aus ihm ging 1955 die Stiftung und heutige Besitzerin von Schloss Jegenstorf hervor. Dienstpersonal im ursprünglichen Sinne gibt es selbstverständlich keines mehr. Doch lebt das Schlosswartehepaar in den – dem heutigen Leben und den modernen Ansprüchen angepassten – Räumen, in denen früher die Dienstboten untergebracht waren. Die beiden erhalten das Schloss und seinen Park stets in voller Pracht – für Sie und alle anderen Besuchenden.

Das Schloss Jegenstorf um 1890: Angehörige der Familie von Stürler im Park vor dem Schloss, ganz links wohl eine Erzieherin oder Gesellschafterin, im Fenster ein Dienstmädchen mit der kranken Schlossherrin. Foto: Stiftung Schloss Jegenstorf