Kaffee und Chinoiserien, Baumwolle und Geranien

Eine Ausstellung, ein Buch und ein Forschungsprojekt gehen der Frage nach, wie das «Exotische» in die Schweiz kam – und wie die Schweiz selber exotisch wurde.

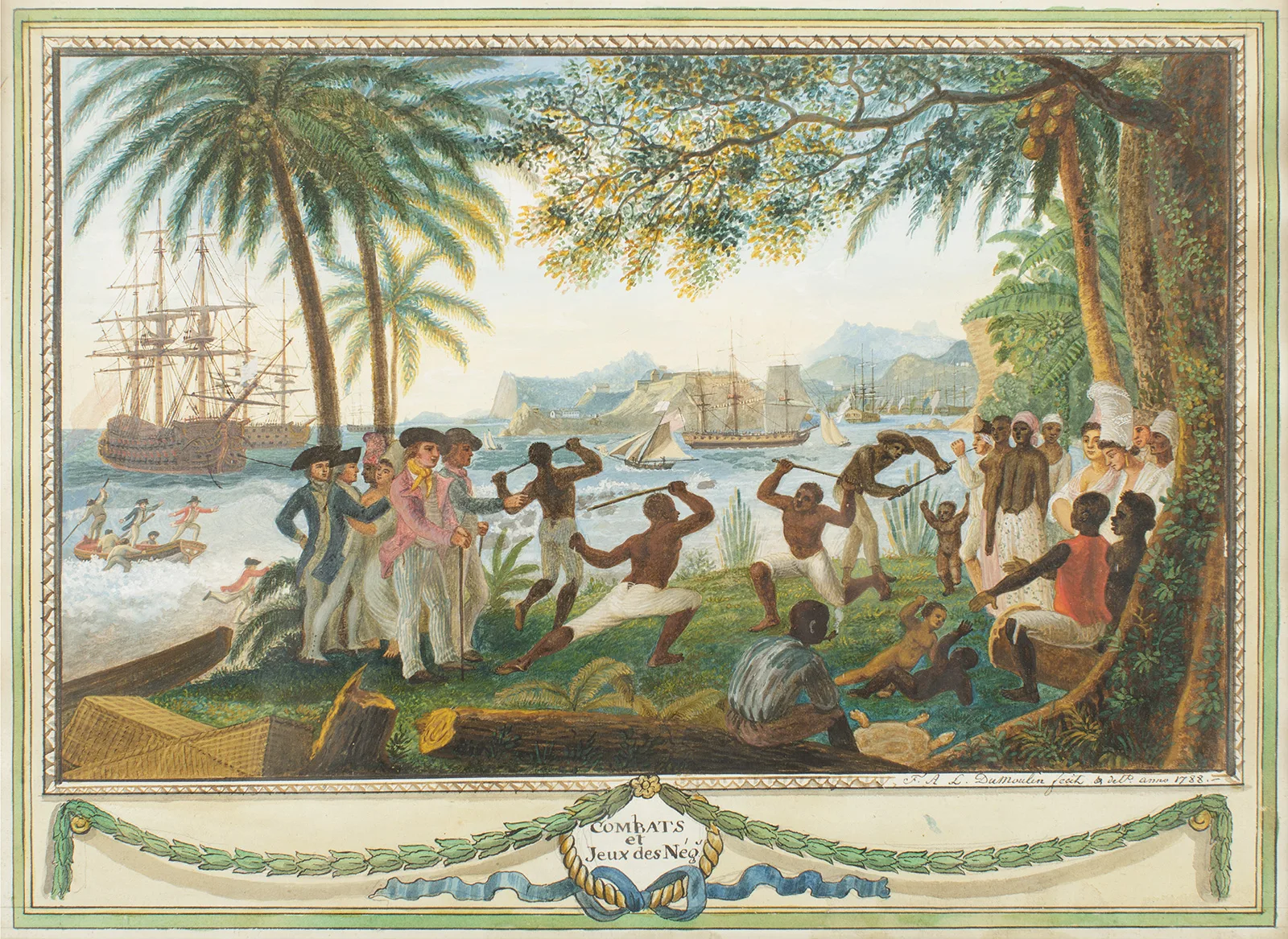

Somit ist «Exotik» geografisch wie kulturell abhängig vom eigenen Standort. Was dies nun für die Schweiz bedeutet, dem geht die Ausstellung «Exotic Switzerland?» im Palais de Rumine in Lausanne nach. Die Frage fasst das zugrundeliegende Forschungsprojekt des Schweizerischen Nationalfonds zusammen. Noémie Etienne und ihr Team haben Schweizer Sammlungen und Museen, darunter das Landesmuseum, besucht sowie Bibliotheken und Archive systematisch durchforstet und nach diversen Spuren des Exotischen vom 17. bis zum frühen 19. Jahrhundert gesucht. Der Zeitraum entspricht in etwa der Epoche der Aufklärung. Sie war geprägt von einer wachsenden wissenschaftlichen Neugierde, die sich auch auf die Entdeckung und zum Teil Eroberung zuvor fremder Weltgegenden richtete. Objekte und Dokumente von den Reisen dorthin wurden aber nicht nur als Untersuchungsgegenstände, sondern auch als prestigeträchtige Trophäen mitgebracht.

Im ersten Saal ist ein übergrosser bunter Teller aus diesen Beständen angerichtet. Serviert werden Beispiele vom ausgestopften Wildtier bis zum chinesischen Seidenmantel, von der afrikanischen Maske bis zu Gesteinsproben. Schweizer Abenteurer, Entdecker, Kaufleute, Diplomaten und Gelehrte hatten sie einst im Gepäck.

Wie «exotisch» geprägt das Land in noch ganz anderer Hinsicht ist, demonstriert die Audioinstallation, mit der wir begrüsst werden. In 28 Sprachen, die in der Schweiz gesprochen werden, bekommen wir Fragen gestellt: «Was bleibt uns von unseren Reisen?», «Bin ich exotisch?», «Wen beherrschen wir?». Fragen, die uns verschiedene Aspekte des Exotischen näherbringen sollen.

Allmählich dämmert uns, dass das Exotische letztlich eine Konstruktion ist, die mit dem Import wie dem Export von Gegenständen und Ideen zu tun hat. Beide haben hierzulande eine lange Geschichte. Deswegen gibt’s zur Orientierung eine Chronologie. Sie hält wichtige Stationen auf dem Weg zur Herausbildung der spezifisch schweizerischen Identität fest, bei der die Abgrenzung von anderen zentral war. Am Anfang dieses Langzeitprozesses stand die die «bewaffnete Neutralität», die der damaligen Eidgenossenschaft mit dem «Westfälischen Frieden» 1648 aufgezwungen wurde. In der Folge waren Schweizer zwar regelmässig bei den diversen Forschungsreisen europäischer Mächte dabei, bald darauf auch bei den kolonialen Eroberungen. Allerdings, wie verordnet, als «neutrale» Akteure. Das sollte sich bald als strategischer Vorteil erweisen.

Ebenso spannend ist der Blick auf die weitere Verwendung der in die Schweiz mitgebrachten Exotica, wie etwa asiatischen Lackarbeiten. Letztere wurden in hiesige Möbel integriert und gaben diesen einen exotischen «Touch». Zugleich eignete sich das heimische Handwerk die importierten neuen Techniken an.