Das ungleiche Recht auf Arbeit

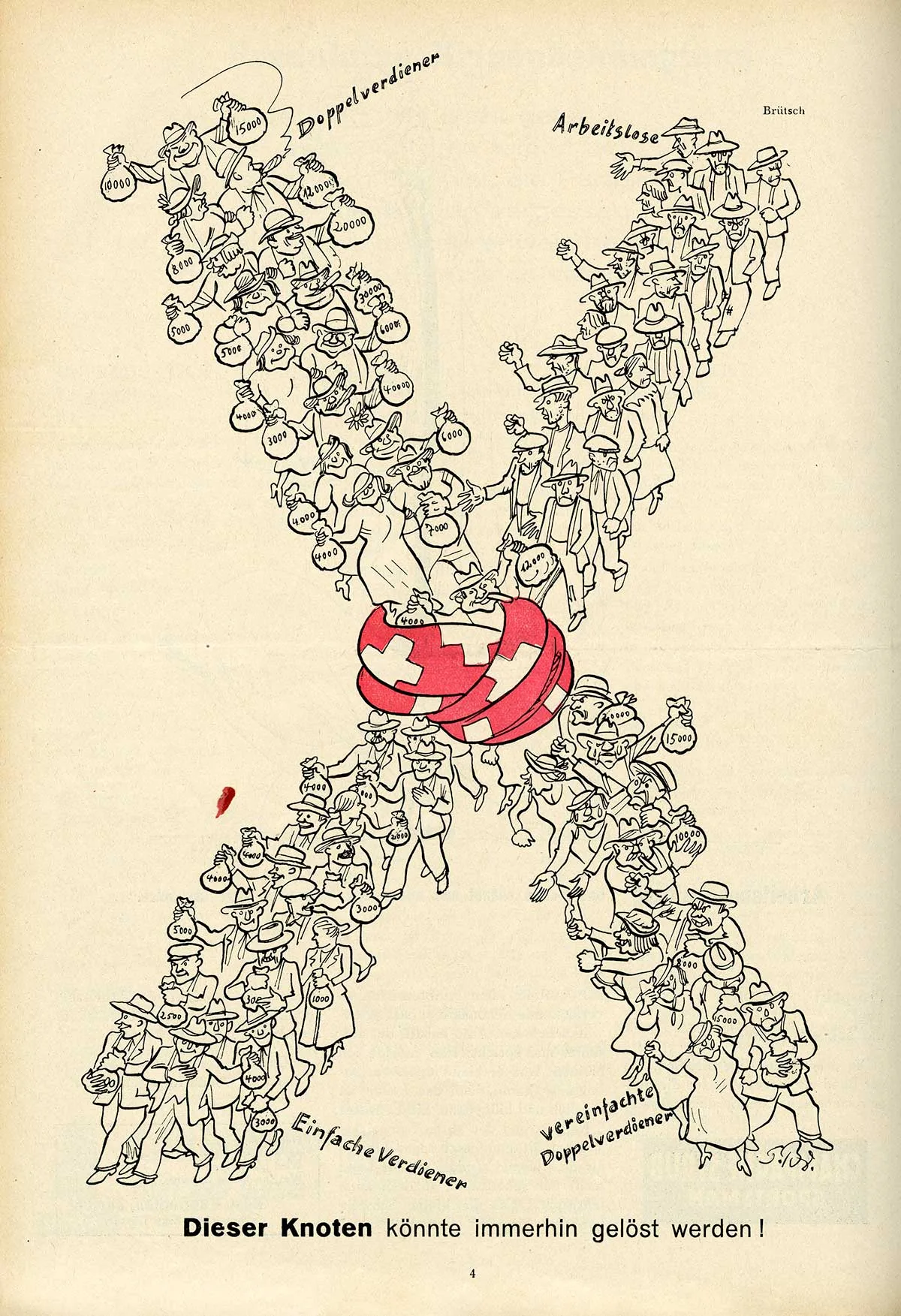

In den 1930er-Jahren wurde die Berufstätigkeit von Frauen auch in der Schweiz bekämpft. Mit Doppelverdiener-Kampagnen versuchte man die weibliche Konkurrenz loszuwerden.

Qualifizierte Konkurrenz

Mit den selbsternannten konservativen Kämpfern gegen das «Doppelverdienertum» teilen Gewerkschafter und Sozialdemokraten das traditionelle Ideal vom männlichen Familienernährer. Davon ausgehend, qualifizieren sie den Lohn verheirateter Frauen als Nebenverdienst. Kampagnen gegen das Doppelverdienertum zielen nie auf den berufstätigen Mann. Sie nehmen aber auch nicht die verheiratete Arbeiterin oder Frauenarbeit in Handwerksbetrieben und auf Bauernhöfen ins Visier. Der Lohn einer Arbeiterin und die Mitarbeit von Frauen im Privaten dienen unbestritten der familiären Existenzsicherung. Das Salär einer verheirateten Lehrerin oder Beamtin stilisieren sie hingegen zum Luxus. Sie erachten diese Frauen als versorgt und darum nicht angewiesen auf ein eigenes Einkommen. Kurzum: Sie sollen ihre gut dotierte Staatsstelle einem «Familienernährer» überlassen.

Wirkungsvolle Massnahmen

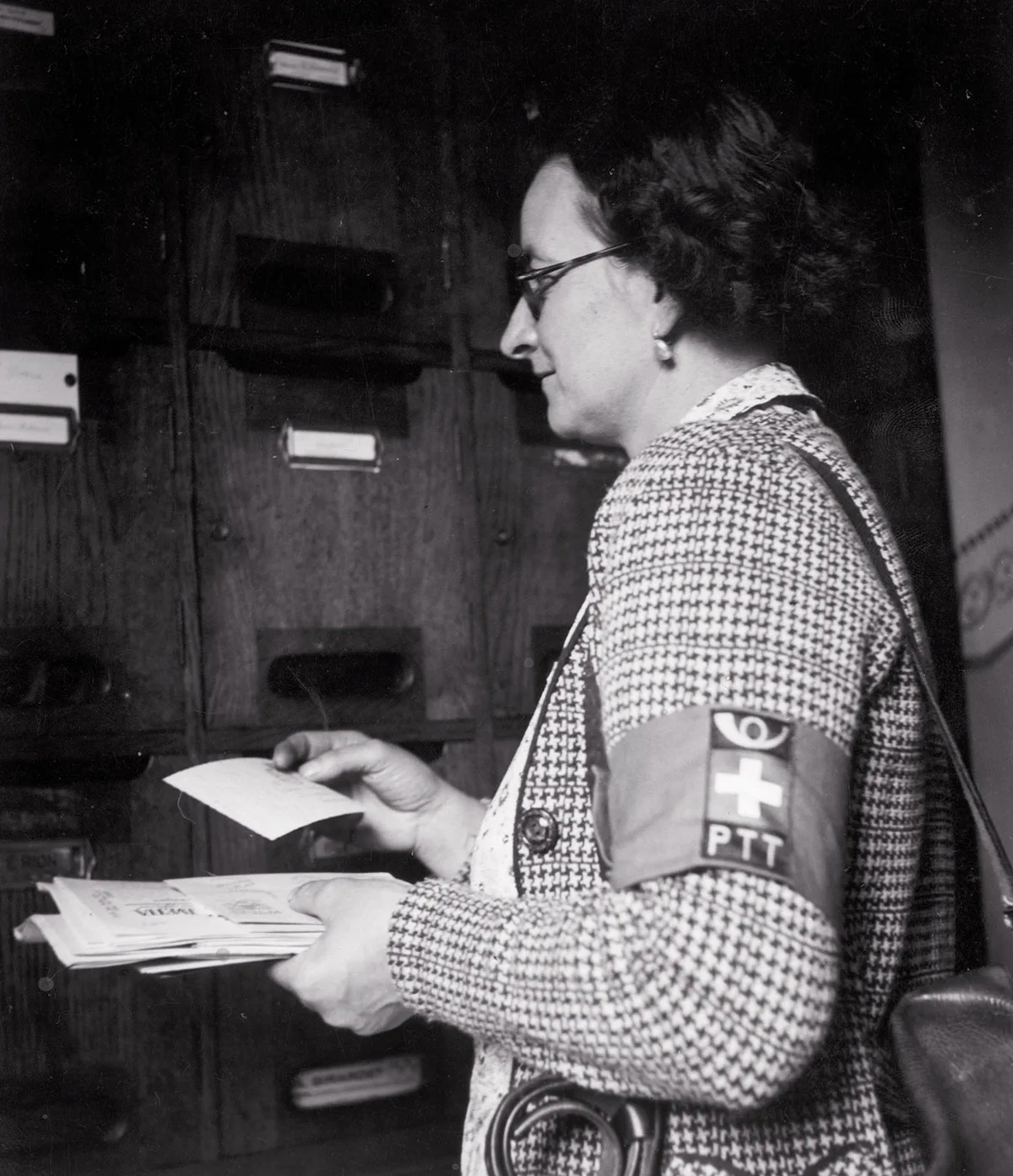

Auf gesamtschweizerischer Ebene sind in der Zwischenkriegszeit denn auch keine Gesetzesverschärfungen nötig. Trotzdem zeitigen die Kampagnen gegen das Doppelverdienertum Wirkung. So beteuert der Bundesrat während des Zweiten Weltkriegs, er werde «darüber wachen, dass die Zahl der Fälle immer weiter zurückgeht […] und dass besonders stossende Verhältnisse verschwinden». Schon bald kann er einen rückläufigen Frauenanteil in Bundesbetrieben nachweisen. Auf elf männliche Angestellte kommt nur noch eine weibliche. Unter 32'000 Bundesangestellten können bereits 1933 nur gerade 82 Fälle ausfindig gemacht werden, bei denen beide Ehepartner ihren Lohn vom Bund beziehen. Die rund 500 für die Bundesbahnen tätigen Ehepaare gelten als unproblematisch, da die Frauen mehrheitlich eine schlichte und schlecht bezahlte Aufgabe als Barrierenwärterinnen erfüllen. Auch in der Schweizer Privatwirtschaft sinkt die Erwerbsquote der Frauen zwischen 1920 und 1941 von 44,6 auf 35,5 Prozent.

Zölibat im Bildungsbereich

Gegen all diese Frauen diskriminierenden Restriktionen hat sich der Internationale Frauenstimmrechtsverband schon 1929 mit einer Resolution gewehrt, und der Bund Schweizerischer Frauenvereine beruft in den 1930er-Jahren eine Studienkommission zum Kampf gegen die Krisenfolgen für die erwerbstätige Frau ein. Deren Studien, Statistiken und Vorträge vermögen jedoch wenig auszurichten, während der orchestrierte politische «Kampf gegen das Doppelverdienertum» nachhaltig Wirkung zeigt. Dieser verdrängt nicht nur kurzfristig gut qualifizierte Frauen vom Arbeitsmarkt, er wirkt sich auch langfristig negativ auf das Berufs- und Erwerbsverhalten von Schweizerinnen aus. Von Polemiken gegen die weibliche Berufsarbeit entmutigt und umgarnt von Idealisierungen der Mutter- und Hausfrauenrolle, passen sich junge Frauen weit über den Zweiten Weltkrieg hinaus oft an oder verzichten gar von vornherein auf berufliche Ambitionen.