Spione am Genfersee

Die Sowjets erhielten während des Zweiten Weltkriegs wichtige Informationen aus der Schweiz. Spione des Roten Dreiecks wussten genau, was Hitler plante.

Ein Chalet als Spionagezentrale

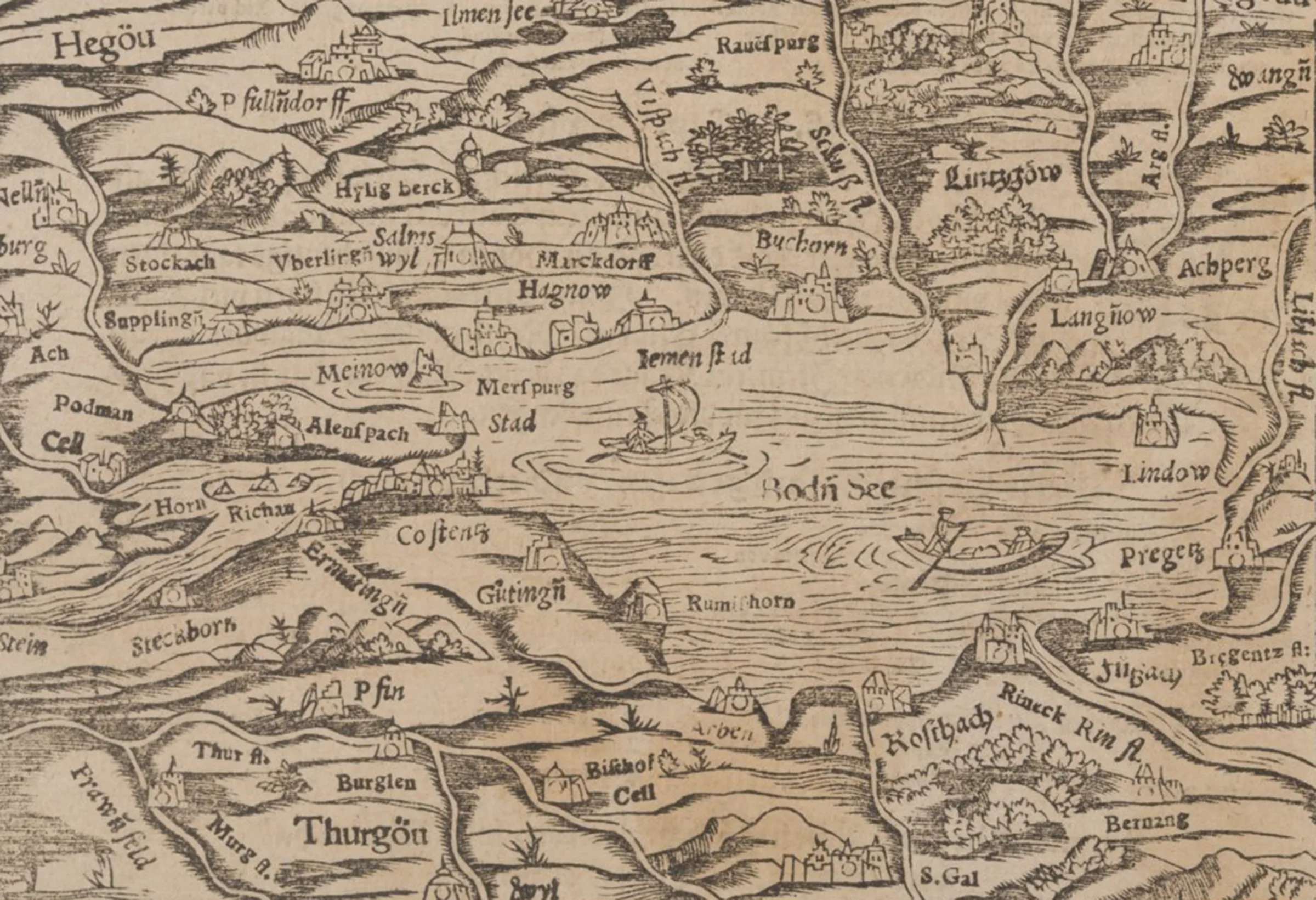

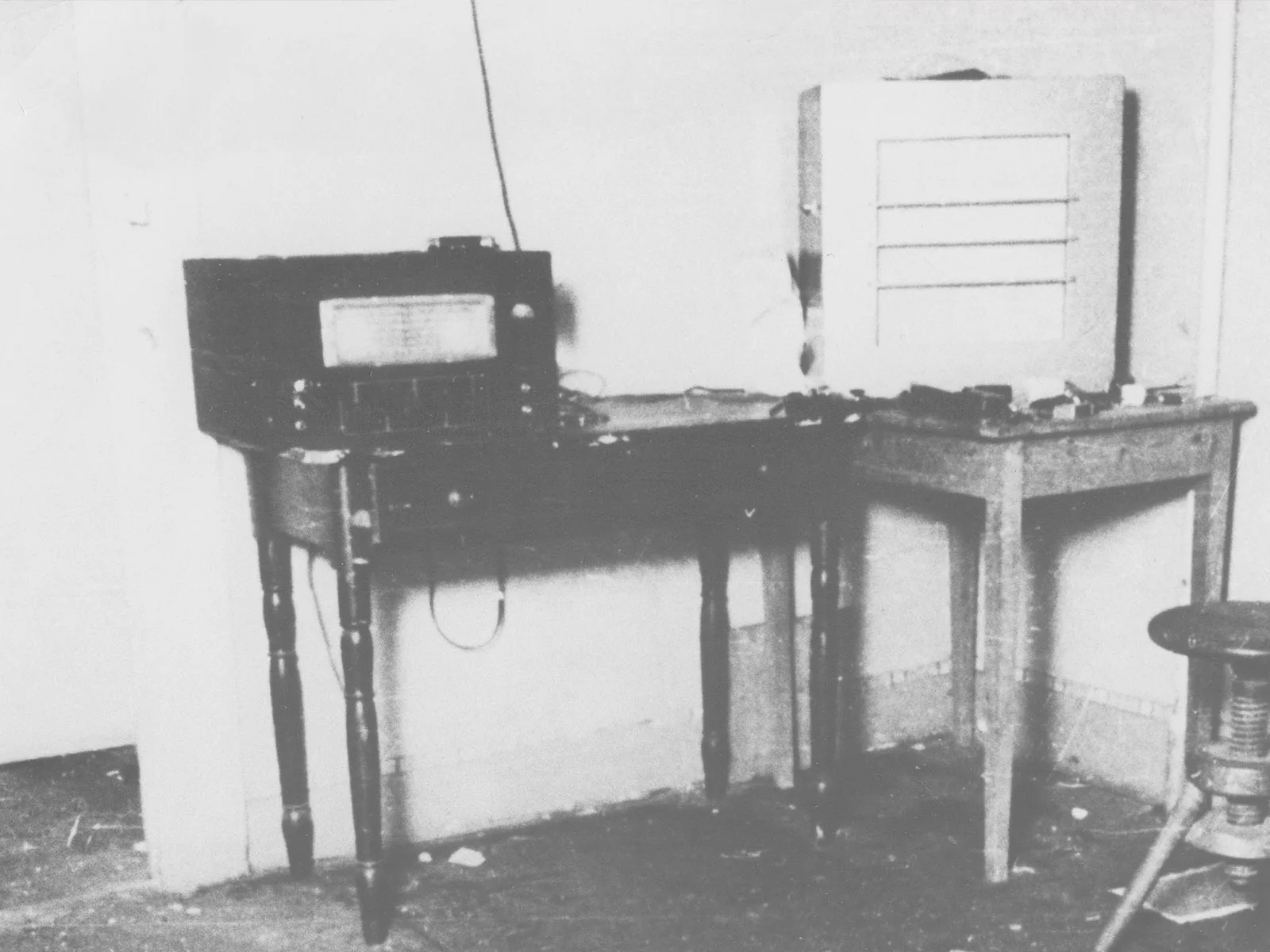

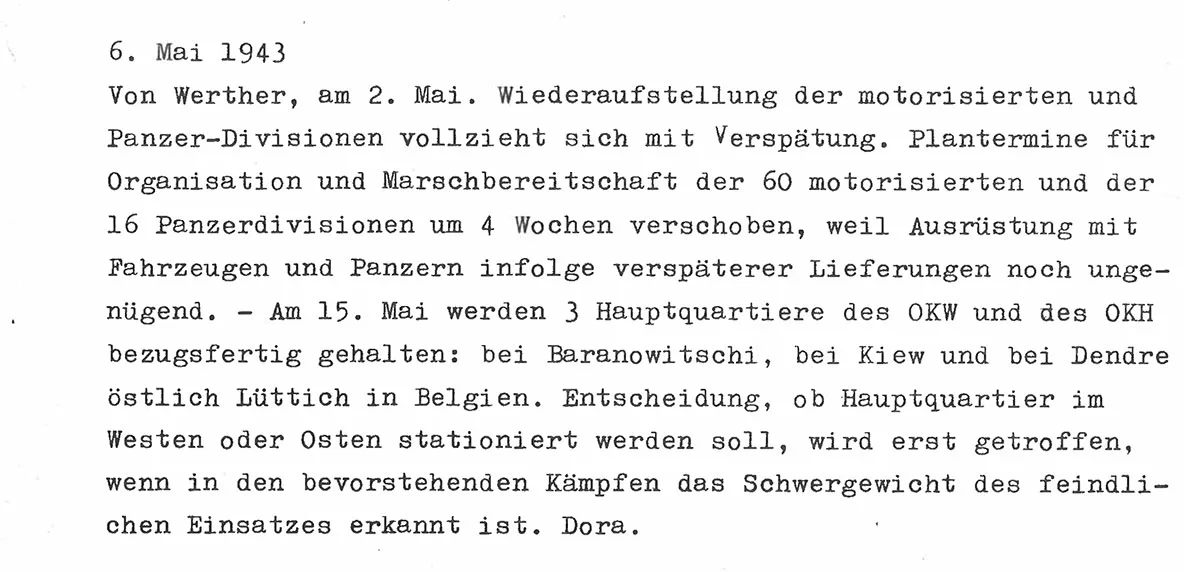

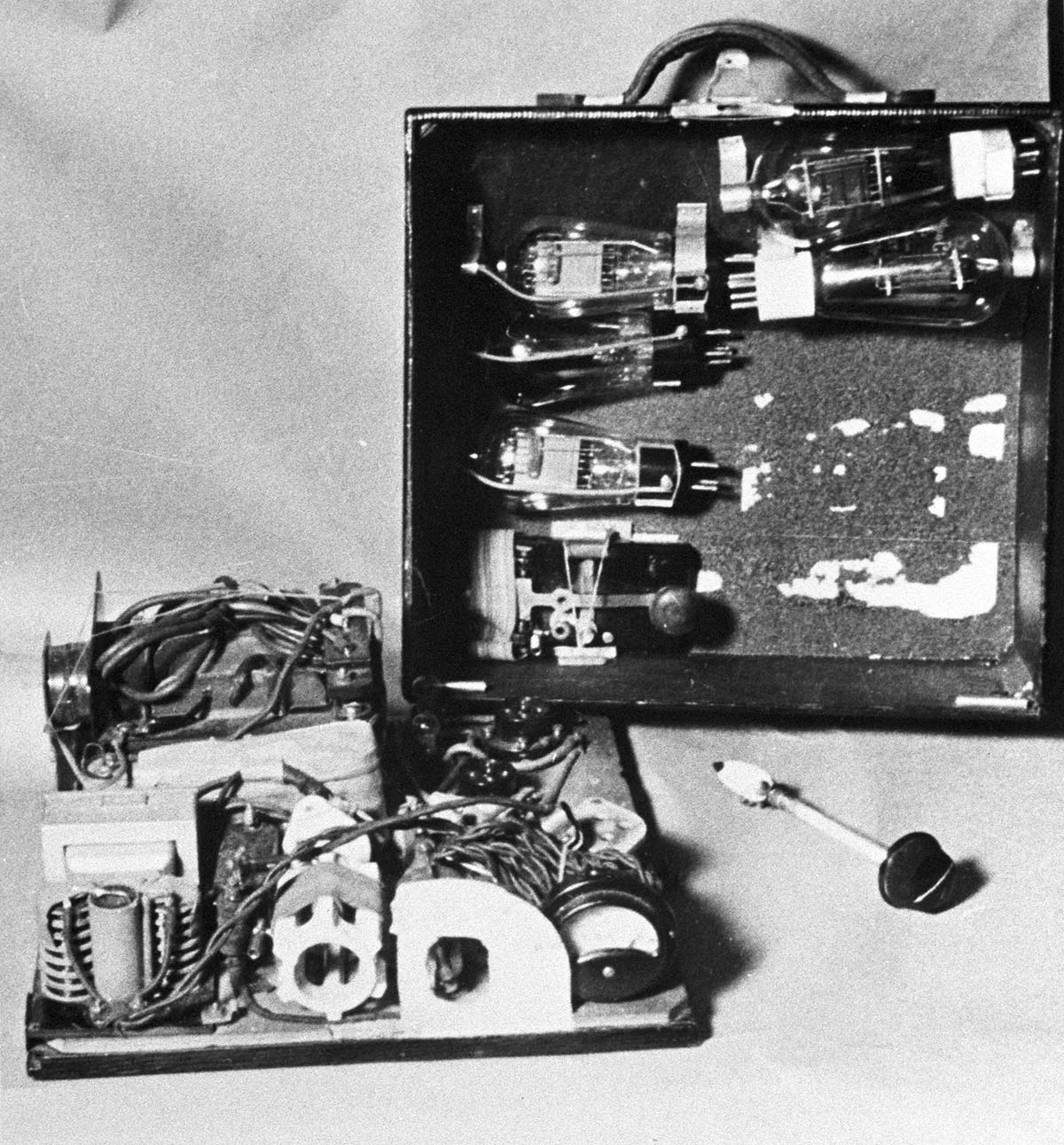

Ab 1938 war auch der konspirativ schon versierte ungarische Kartograf Sándor Radó in Genf tätig, der dort unter dem Deckmantel seiner Agentur Geopress als Leiter der sowjetischen Nachrichtendiensts in der Schweiz operierte. Sonia wurde seine Funkerin. Ihr gelang es Anfang 1940 die erste stabile Verbindung mit Moskau zu etablieren. Danach verliess sie die Schweiz und wurde eine der erfolgreichsten Agentinnen im Dienst der Sowjetunion. Ihr Nachfolger im berühmt gewordenen Funk-Dreieck «Rote Drei» am Genfersee wurde der «Pianist» Alexander Foote (Deckname Jim), der für die Gruppe Radó (Deckname Dora) Nachrichten absetzt. In einer zweiten Gruppe agierte die polnisch-deutsche Widerstandskämpferin Rachel Dübendorfer, Deckname «Cissy». Eine weitere Zelle der Roten Drei trug den Namen des Schweizer Journalisten Otto Pünter (Deckname Pakbo).

«Die beiden Hauptwidersacher unserer Organisation waren naturgemäss die Deutsche Abwehr und die Schweizer Bundespolizei. Die erstere, weil die Tätigkeit des Netzes sich direkt gegen das Dritte Reich richtete; die letztere, weil diese Tätigkeit eine Verletzung der schweizerischen Neutralität bedeutete. Die Deutsche Abwehr war natürlich besonders darum bemüht, unsere Organisation zu penetrieren und zu liquidieren. Die Schweizer waren bereit, in Aktion zu treten, sobald sie ausreichende Beweise hatten. Sie waren aber nicht bereit, von ihrem gewöhnlichen Verfahrensweg abzuweichen und ein nachrichtendienstliches Netz zu zerschlagen, solange sie glaubten, es arbeite für die Demokratien.»

Über zwei Jahre lang blieben die Kurzwellensender der Roten Drei von der Bundespolizei und dem militärischen Instanzen unbehelligt. Vielleicht hätte man gar nichts unternommen, hätte nicht die Deutsche Abwehr nachhaltig interveniert, denn der rege Verkehr war den in- und ausländischen Funkhorchdiensten längst aufgefallen. Doch die Lokalisierung der Sender war Sache der Schweiz.

Was aus den Spionen wurde...

Alexander Foote floh nach der Aufdeckung von Radós Gruppe nach Paris. Er erhielt den Befehl, umgehend nach Moskau zurückzukehren. Dort wurde Foote einem intensiven Verhör (Folter) unterzogen, um seine Loyalität zu überprüfen und um eine eventuelle Doppelagententätigkeit aufzudecken. Nachdem er die Befragung erfolgreich überstanden hatte, erhielt er eine neue Identität als Major Granatow.

Sándor Radó wurde 1947 in der Schweiz in Abwesenheit zu drei Jahren Gefängnis und 15 Jahren Landesverweis verurteilt. Aus seinem Exil in Kairo wurde Radó mit Gewalt in die Sowjetunion verbracht, wo er umgehend interniert wurde. Stalin begnadigte Radó später zu zehn Jahren Arbeitslager. Nach der Verbüssung dieser Strafe wurde er 1955 freigelassen und kehrte zurück nach Budapest.

Rachel Dübendorfer wurde 1944 kurzzeitig in der Schweiz inhaftiert. Im Oktober 1945 verurteilte sie ein Schweizer Militärgericht in Abwesenheit zu zwei Jahren Gefängnis. Sie floh über Kanada in die Sowjetunion, wo sie bis 1956 inhaftiert war und dann in die DDR entlassen wurde.

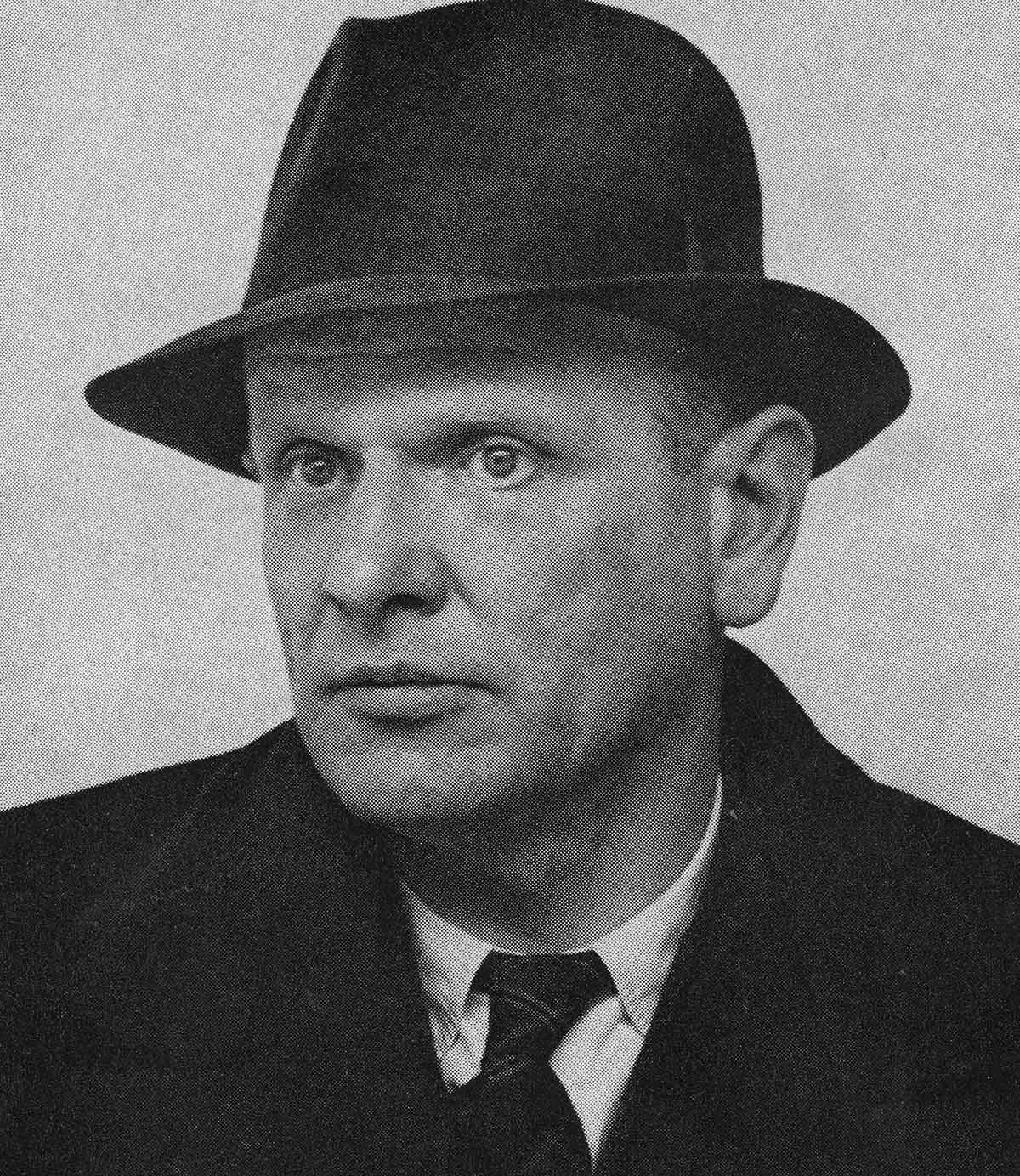

Otto Pünter leitete vor dem Ende der Roten Drei wichtige Informationen über die chinesische Gesandtschaft in Bern an die Sowjetunion weiter. Nach dem Zweiten Weltkrieg war Pünter Präsident der Arbeitsgemeinschaft der Bundeshausjournalisten und von 1956 bis 1965 Presse- und Informationschef der Schweizerischen Rundfunkgesellschaft (SRG).

Margrit Bolli wurde von einem Schweizer Militärgericht (Divisionsgericht 1A) 1947 wegen Nachrichtendienst gegen fremde Staaten zu zehn Monaten Gefängnis auf Bewährung und zu einer Geldstrafe von 500 Schweizer Franken verurteilt. Otto Pünter zahlte für sie eine Kaution, so dass die Funkerin freigelassen wurde.

Sándor Radó wurde 1947 in der Schweiz in Abwesenheit zu drei Jahren Gefängnis und 15 Jahren Landesverweis verurteilt. Aus seinem Exil in Kairo wurde Radó mit Gewalt in die Sowjetunion verbracht, wo er umgehend interniert wurde. Stalin begnadigte Radó später zu zehn Jahren Arbeitslager. Nach der Verbüssung dieser Strafe wurde er 1955 freigelassen und kehrte zurück nach Budapest.

Rachel Dübendorfer wurde 1944 kurzzeitig in der Schweiz inhaftiert. Im Oktober 1945 verurteilte sie ein Schweizer Militärgericht in Abwesenheit zu zwei Jahren Gefängnis. Sie floh über Kanada in die Sowjetunion, wo sie bis 1956 inhaftiert war und dann in die DDR entlassen wurde.

Otto Pünter leitete vor dem Ende der Roten Drei wichtige Informationen über die chinesische Gesandtschaft in Bern an die Sowjetunion weiter. Nach dem Zweiten Weltkrieg war Pünter Präsident der Arbeitsgemeinschaft der Bundeshausjournalisten und von 1956 bis 1965 Presse- und Informationschef der Schweizerischen Rundfunkgesellschaft (SRG).

Margrit Bolli wurde von einem Schweizer Militärgericht (Divisionsgericht 1A) 1947 wegen Nachrichtendienst gegen fremde Staaten zu zehn Monaten Gefängnis auf Bewährung und zu einer Geldstrafe von 500 Schweizer Franken verurteilt. Otto Pünter zahlte für sie eine Kaution, so dass die Funkerin freigelassen wurde.