Im Strahlenmeer

Bedenken gegenüber elektromagnetischen Wellen sind heute verbreitet. Aktuelle Triggerworte sind 5G, WLAN, Strahlengrenzwerte und Elektrosmog. Doch die Ursprünge dieser Skepsis liegen Jahrzehnte zurück.

Besorgt hat dieses Phänomen damals offenbar kaum jemanden. Es dominiert die Euphorie über das neue Medium. Doch wann kommen gesundheitliche Bedenken gegenüber Radiosignalen auf? Diese Spurensuche konzentriert sich in der Folge auf Phänomene und Wahrnehmungen, die durch elektromagnetische Felder (nichtionisierende Strahlung) ausgelöst werden, verursacht etwa von Radio-Sendeanlagen oder Mobilfunkantennen. Zur Einordnung der folgenden Zeilen sei daran erinnert, dass bis in die 1970er-Jahre hinein auch im Umgang mit der klar schädlichen Radioaktivität (ionisierende Strahlung) ein eher sorgloser Umgang vorherrscht. In der Schweiz sind in den 1960er-Jahren beispielsweise 850 «Schuhdurchleuchtungsapparate» im Einsatz, womit sich im Fachgeschäft dank Röntgenstrahlen die Passform der Schuhe verifizieren lässt. Uhrenzifferblätter mit Radium-Leuchtfarbe machen das Zeitablesen in der Finsternis möglich und radioaktive selbstleuchtende Stoffe auf militärischen Instrumenten sichern die Nachtkampftauglichkeit der Schweizer Armee.

Auch im Zusammenhang mit der Entdeckung der ionisierenden kosmischen Strahlung (Nobelpreis für Viktor Franz Hess 1936) bemühten deutschsprachige Zeitungen wieder den Begriff der «Todesstrahlung». Der somit für natürliche und künstlich erzeugte Strahlung gebrauchte Begriff, zeugt von der Faszination des Neuen und von Ängsten vor dem Unsichtbaren und Unverstandenen.

Steiners Haltung gegenüber der Fernmeldetechnik ist also nicht klar reaktionär – auch die Vorteile der neuen Technologien werden erkannt. Die heutige Anthroposophie kann aus den alten Zeilen Ihres Gurus aber durchaus eine kritische Haltung gegenüber elektromagnetischen Feldern ableiten.

Im Zweiten Weltkrieg sind die Landessender im In- und Ausland als seriöse Informationskanäle geschätzt und Teil der Geistigen Landesverteidigung. Für die Zeit zwischen 1940er- und 1960er-Jahren finden sich kaum kritische Zeitungsberichte zu den strahlenden Sendeanlagen. Elektromagnetische Felder rücken in dieser Zeit aber durchaus in das Bewusstsein der Gesellschaft. Elektrische Gerätschaften in Haushalt und Gewerbe werden erschwinglich und störten oft den einwandfreien Radio- und später auch den TV-Empfang. Laufende Waschmaschinen, Mixer, Haarföhne oder eine nahe Tramlinie machen Radiohören teilweise zur Qual.

Die 1933 gegründete Vereinigung «Pro Radio» (ab 1958 «Pro Radio-Television), finanziert durch die PTT, SRG, Radio-Fabrikanten, Radio-Händler sowie durch die Elektrizitätswirtschaft, nimmt sich dem Problem an. Filmvorträge und Ausstellungen leisten Aufklärungsarbeit und der Erlass von technischen Vorgaben bekämpfen Störungen präventiv. Zudem tourt ab 1949 ein «Werbe- und Entstörungswagen mit Sattelschlepper» durch die Schweiz. Darin entstörten spezialisierte Elektriker auch in abgelegenen Berggebieten Gerätschaften. Die Nachfrage nach dem Service ist hoch. Die Statistik der Vereinigung weist für den Zeitraum 1936-1983 über 300'000 «praktische Entstörungen» aus.

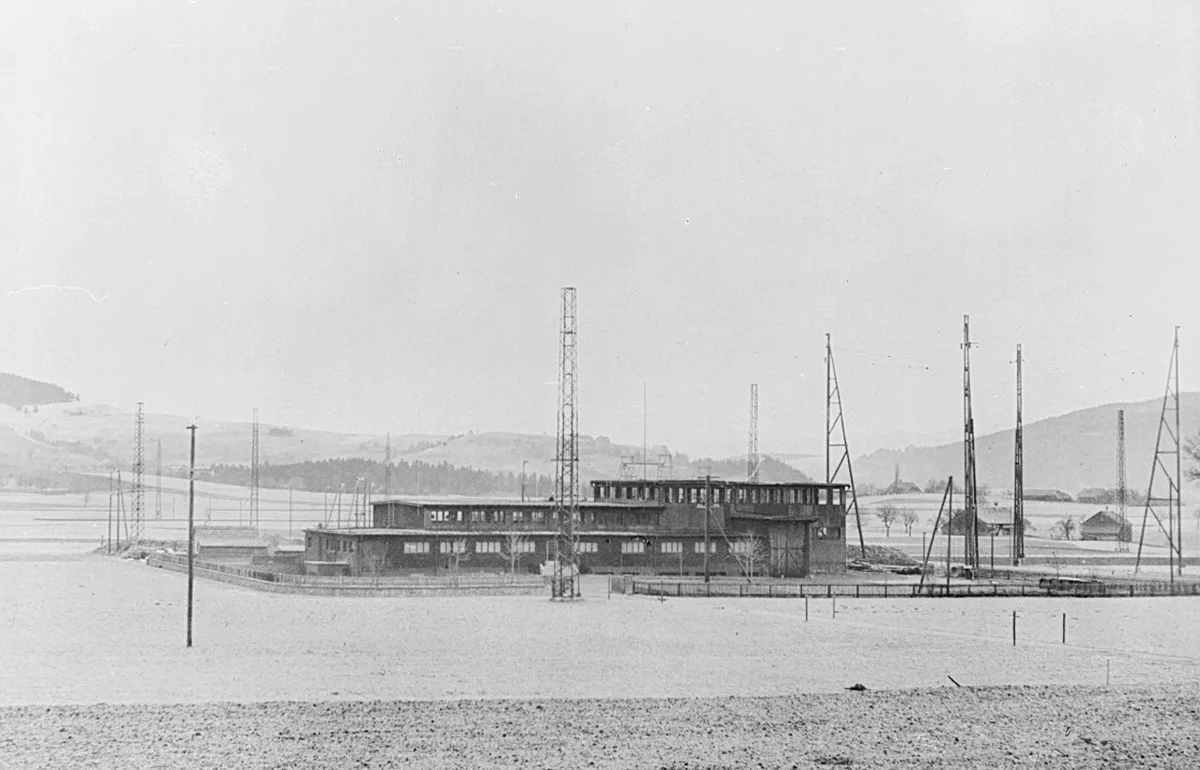

In Schwarzenburg strahlen die PTT das in erster Linie für Auslandschweizerinnen und -schweizer gedachte Programm von «Radio Schweiz International» aus. Mitte der 1980er-Jahre ist eine erste grössere Protestwelle dokumentiert. 121 Personen reichen an den Gemeinderat von Wahlern (BE) eine Petition ein und beklagen im Juni 1986 gemäss den «Freiburger Nachrichten» ausser Kontrolle geratene Melkmaschinen, Lüftungen, Computer und gestörte Heizungssteuerungen. Im November 1986 diskutiert die gleiche Zeitung dann auch erstmals Klagen der Anwohner in Bezug auf die Gesundheit und berichtet von Kopfschmerzen, Schlafstörungen, Nervenbeschwerden und von ständigem «Kribbeln ganzer Körperteile». Die Klagen der Anwohnerschaft sowie die Presseberichte schrecken die PTT auf. Anfänglich evaluiert der Staatkonzern alternative Standorte im Grossen Moos und in der Waadt. Das Vorhaben scheitert – niemand will einen Kurzwellensender vor der Haustüre. Bereits 1987 legt darum der sonst eher behäbige Staatskonzern ein Sanierungskonzept für die Sendeanlage und ein Budget für Entstörungsarbeiten vor und veranschlagt dafür mehrere Millionen Schweizer Franken.

Teilweise wirkt das Bemühen heute amüsant. Für eine irrlichternde elektronisch gesteuerte Spitzenklasse-Nähmaschine bot die PTT beispielsweise ein mechanisches Modell als Ersatz an. Betreffend Entstörung greift die PTT aber grundsätzlich auf eine reiche Erfahrung zurück und bekämpft gekonnt Technik mit Technik.

Hans-Ueli Jakob, die zentrale Figur der Protestbewegung gegen den Kurzwellensender Schwarzenburg, schlussfolgert im Dezember 2021 in der Zeitung «Der Bund», dass sich viele nicht um die Problematik kümmern, «bis ihnen ein Antennenmast an den Hag gestellt wird». Diesem Argument hält Martin Röösli, Professor für Umweltepidemiologie in Basel, kürzlich in der Basler Zeitung entgegen: «Keine Antenne in der Nähe zu haben und ein Handy zu nutzen ist also die effizienteste Art, die eigene Strahlenbelastung zu maximieren.» Anders als beim Radioempfänger sind Mobilfunktelefone selber auch Sender. Viele Diskussionen haben dabei leider längst die sachliche Ebene verlassen – was auch an der Komplexität des Themas liegen dürfte. Einfache Fragen wie «Schaden elektromagnetische Felder von Sendeanlagen und Mobilfunk der Gesundheit?» werden von Fachleuten meist nicht mit Ja oder Nein beantwortet. Als Antwort gilt es eine mehrseitige Risikoabwägung auszuhalten. Solche Nutzen- und Schadensabwägungen sind nachvollziehbar, will doch kaum jemand auf die Vorzüge eines Smartphones verzichten.