Vom Mythos einer Kellnerin

Im Ersten Weltkrieg wurde Gilberte Montavon aus Courgenay unter Deutschschweizer Soldaten zu einem Lichtblick im tristen Alltag an der Grenze.

Die Schweiz hat offiziell Helvetia als Nationalfigur, eine mit Lanze und Schild bewaffnete Kriegerin in einem römischen Gewand, das fast den ganzen Körper bedeckt. Im Ersten Weltkrieg ist eine inoffizielle hinzugekommen: Gilberte Montavon, eine junge Kellnerin aus dem jurassischen Dorf Courgenay, die unzählige Soldaten nicht nur bewirtet, sondern auch aufgemuntert und getröstet hat. Ihre Kleidung war dabei stets hochgeschlossen.

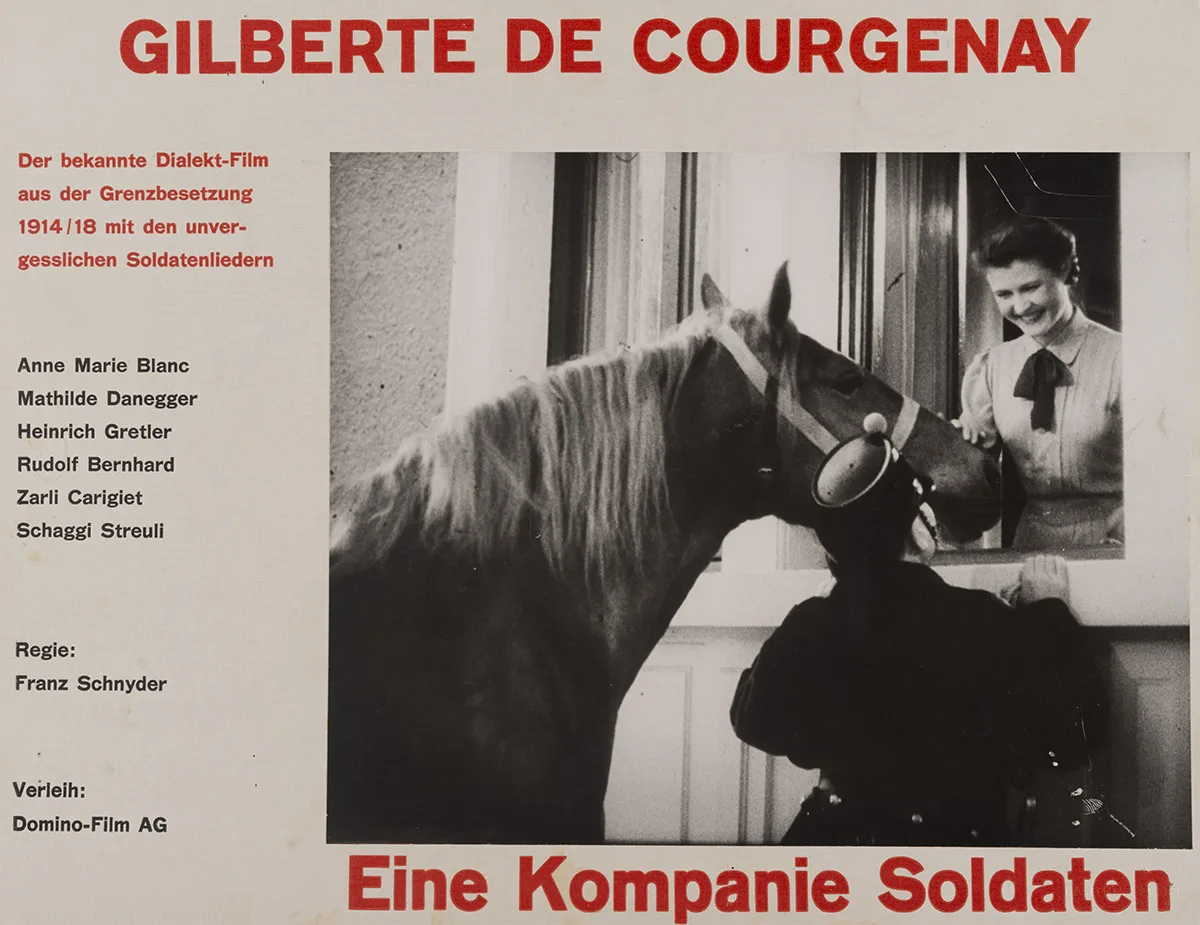

Vergessen ist Gilberte dank des Filmes und des Liedes, von dem derselbige den Titel hat, zwar nicht. Die identitätsstiftende Wirkung, die sie im Ersten Weltkrieg als reale Person und im Zweiten Weltkrieg als Hauptfigur eines Spielfilms hatte, ist jedoch verblasst.

Als 1914 der Erste Weltkrieg ausbrach, grenzte die Ajoie nicht nur an Frankreich, sondern – durch das damals deutsche Elsass – auch an das Deutsche Reich. Für die Sicherung der Grenze zwischen den beiden kriegführenden Parteien wurden wegen der exponierten Lage der Ajoie viele Truppen aufgeboten. Deren deutscher Name lautet ja treffend Pruntruter Zipfel, weil sie die Form einer Ausbuchtung hat, welche die Grenze stark verlängert. Vor allem Deutschschweizer Soldaten wurden in diese ihnen zumeist fremde Gegend verlegt.

Gilberte, die im ersten Kriegsjahr 18 Jahre alt war, wurde im Service eingesetzt. Denn sie hatte zuvor ein Deutschschweizjahr in Zürich absolviert – das Pendant zum früheren Welschlandjahr von Deutschschweizer Mädchen – und konnte sich daher in Dialekt mit den Soldaten von «ennet» dem Röstigraben unterhalten. Diese sprachen bestenfalls ein «Français fédéral», das auf ihrem Französischunterricht in der Schule basierte. Verbundenheit schuf auch Gilbertes phänomenales Namensgedächtnis, dank dem sie die Soldaten schon beim zweiten Lokalbesuch mit Namen begrüssen konnte.

Zu einer Lichtgestalt wurde Gilberte aber auch wegen des düsteren geschichtlichen Hintergrundes. Man muss sich die Lage, in der sich diese Männer befanden, einmal vor Augen führen: Sie waren oft während Monaten weg von zuhause, fern von Frau und Kind, denen der Ernährer fehlte. Erwerbsersatz gab es noch nicht, für den Dienst am Vaterland erhielten die Soldaten nur einen kleinen Sold. Die Verpflegung war karg, übernachtet wurde im Stroh. Zudem waren die Soldaten tagtäglich militärischer Disziplin und dem Drill durch die Offiziere ausgesetzt. Auf der menschlichen Ebene wurden die Soldaten nicht abgeholt. Nicht zu unterschätzen sein dürfte auch die beklemmende Angst, der Krieg komme irgendwann doch noch ins Land. Die Landesgrenze ist von Courgenay nur gut zehn Kilometer entfernt.

Schliesslich gelangte die Komposition in die Hände von Hanns In der Gand, der von der Armee als «Soldatensänger» verpflichtet war. Er verbreitete das Lied ab 1917 – und machte damit auch Gilberte schweizweit bekannt. Mit der Verbreitung des Liedes begann der inszenierte Teil der Geschichte. Denn Hanns In der Gand hiess in Wirklichkeit Ladislaus Krupski und war Sohn eines Polen und einer Deutschen. Den Urner Namen In der Gand soll er angenommen haben, um als Volksliedsammler leichter Zugang zu den Einheimischen zu haben. Fälschlicherweise wird Krupski bis heute oft als Urheber des Liedes bezeichnet.

Ein Spaltpilz war zum Beispiel die sogenannte Obersten-Affäre von 1915: Zwei hohe Deutschschweizer Offiziere – je Oberst im Generalstab – versorgten die Militärattachés von Deutschland und Österreich-Ungarn mit den Tagesbulletins des Generalstabs und anderen Papieren, die der Geheimhaltung unterstanden. Als dies aufflog, wurden die beiden vom damaligen General, Ulrich Wille, bloss mit 20 Tagen Arrest bestraft und danach vom Bundesrat ihrer Funktion enthoben. Das waren läppische Konsequenzen für Landesverrat, für den in Kriegszeiten schnell einmal die Todesstrafe ausgesprochen wird. In der Westschweiz löste diese milde Bestrafung einen Sturm der Entrüstung aus.

Zum Glück gab es da noch diese charmante Kellnerin aus Courgenay, welche das Land auf musikalische und mythische Art und Weise zusammenhielt...

Dieser Artikel wurde vom Bieler Tagblatt übernommen. Er ist dort am 10. Juli 2020 unter dem Titel «Wie eine Kellnerin zum Mythos wurde» publiziert worden.

Lesen Sie hier, wie der Mythos auch im Zweiten Weltkrieg weiterlebte.

Lesen Sie hier, wie der Mythos auch im Zweiten Weltkrieg weiterlebte.