Die zwei Gräber des Ulrich von Hutten

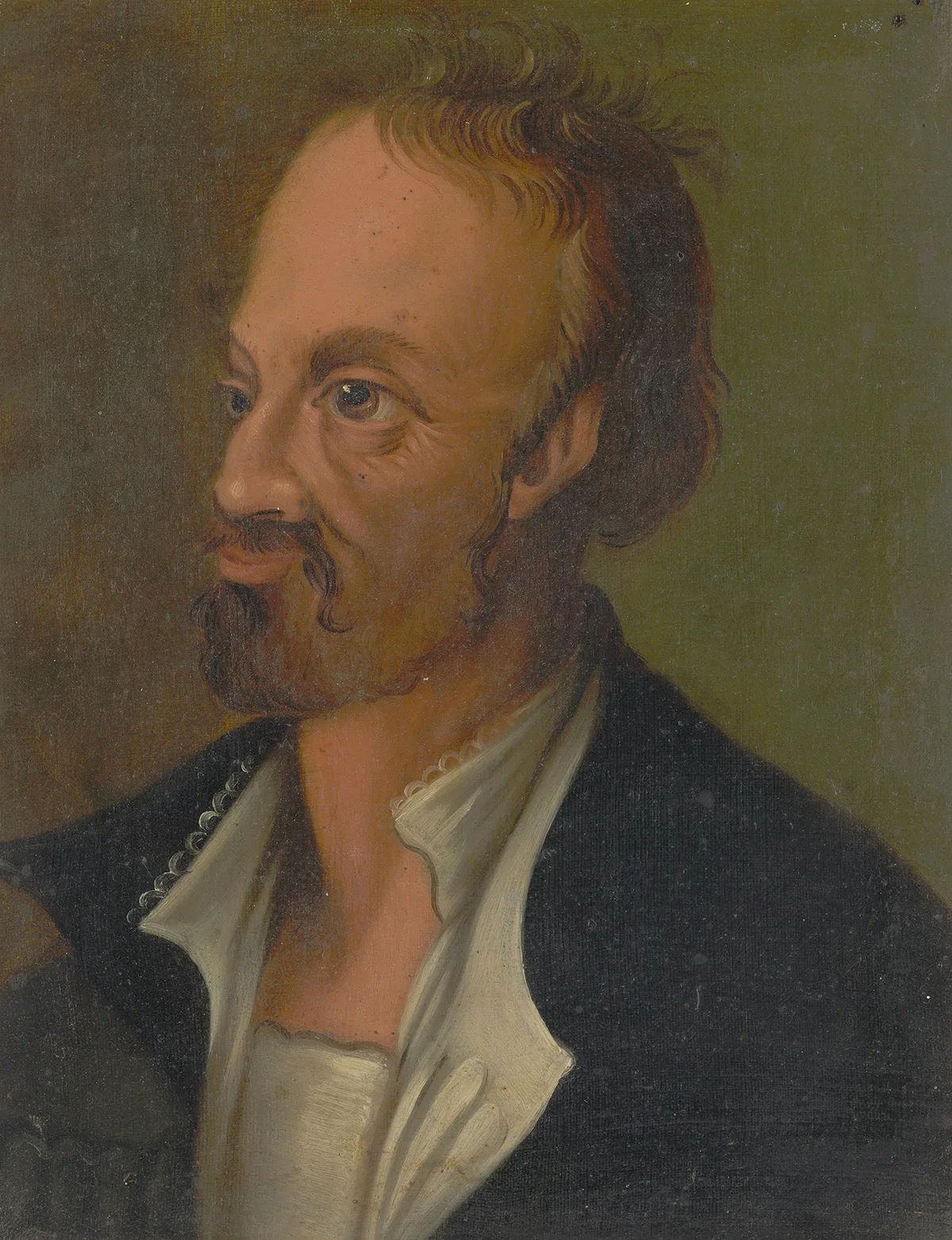

Der Humanist, Reformator und Freiheitskämpfer Ulrich von Hutten (1488-1523) ist nach seiner Flucht als religiös und politisch Verfolger auf der Insel Ufenau im Zürichsee gestorben. Das Bedürfnis, ihm ein Denkmal zu widmen, hat Dichter wie Künstler inspiriert.

Wenden wir uns zunächst den Fakten zu, vor deren Hintergrund diese Fiktion überhaupt erst entstehen konnte und auf die sie sich bezieht. Das reale Grab des Humanisten und Kirchenkritikers Ulrich von Hutten befindet sich neben der Kirche St. Peter und Paul auf der Insel Ufenau im Zürichsee. Der Überlieferung gemäss war der bereits schwer an Syphilis erkrankte Hutten, der auf Burg Steckelberg bei Schlüchtern in der Nähe von Fulda geboren wurde, in die Schweiz geflohen. Der unmittelbare Grund dafür war die gegen ihn ausgesprochene Reichsacht, nachdem er nicht nur als Pamphletist und Propagandist, sondern auch durch die Vorbereitung von Angriffen auf das Kurfürstentum Trier nebst der kirchlichen schliesslich auch die kaiserliche Macht herausgefordert hatte. Der Reformator Huldrych Zwingli hatte ihn in Zürich aufgenommen und dafür gesorgt, dass Hutten bei einem Pfarrer auf der Ufenau unterkam. Was einiges über die Verhältnisse während der Reformation verrät, denn die Ufenau gehörte immer (und bis heute) zum Kloster Einsiedeln.

Von den zahlreichen Ausflugsgästen auf der Ufenau wird Huttens Grab heute kaum noch beachtet. Das Gegenteil wäre eher beunruhigend. Denn Ulrich von Hutten gehört zu jenen historischen Figuren, die aufgrund ihres Wirkens während der Reformationszeit für nationalistische Zwecke vereinnahmt wurden. Vor allem seine Parteinahme für das (deutsche) Kaisertum, das sich gegen das Papsttum erhob, liess ihn zuletzt den Nationalsozialisten als geeigneten Namenspatron für militärische Einheiten erscheinen. Seit den 1980er-Jahren beziehen sich zudem rechtsextreme Kreise auf Hutten.

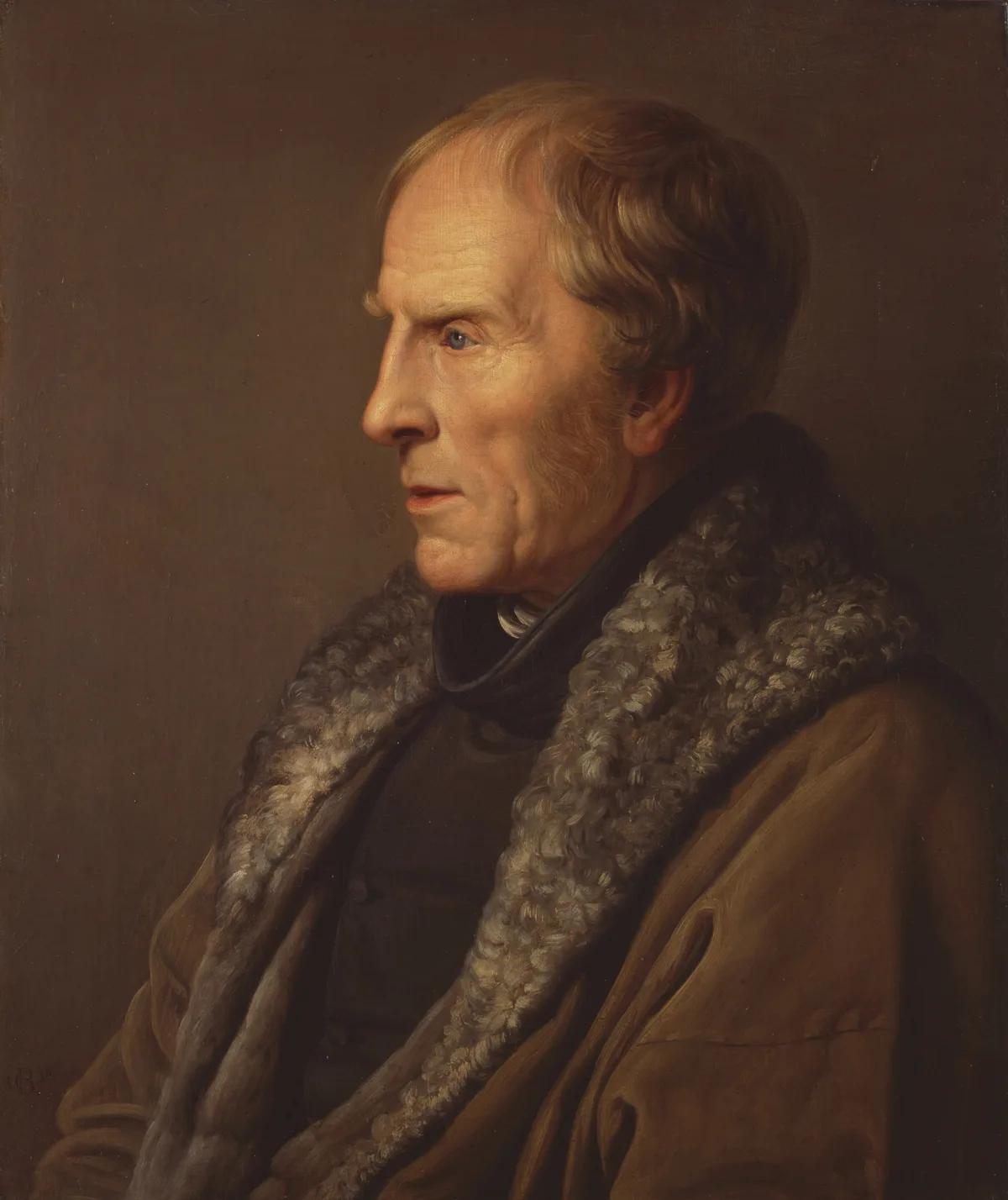

Im frühen 20. Jahrhundert spielte dann gerade Caspar David Friedrichs Gemälde eine zentrale Rolle für einen eher morbiden Hutten-Kult. Dies insbesondere, nachdem es 1919 aus der privaten Sammlung des Herzogs Karl-August von Sachsen-Weimar in die öffentliche Weimarer Kunstsammlung kam. Die Vorliebe Friedrichs für Grab- und Ruinendarstellungen griffen nationalsozialistische Kunsthistoriker gerne auf. Sie interpretierten Grab und Ruine freihändig als Symbole der Opferbereitschaft und Todessehnsucht. Beide galten als Ideale in einer auf militärische Aggression getrimmten Gesellschaft. Dabei wurde der ursprüngliche historische Kontext von Friedrichs Wirken und insbesondere seinem Interesse an Hutten komplett unterschlagen.

Im Zuge der Befreiungskriege gegen die napoleonische Besatzung Deutschlands wird Hutten zu einer eigentlichen Identifikationsfigur. Dies unter anderem, weil Hutten in seiner Schrift Arminius die so genannte Hermannsschlacht im Teutoburger Wald als entscheidenden germanischen Sieg über die Römer gerühmt hat. Darin wurde zusehends ein historisches Modell für den zeitgenössischen Kampf gegen Napoleons Truppen gesehen. Nicht von ungefähr haben Dichter wie Heinrich von Kleist die Hermannsschlacht als Stoff gewählt.

Unübersehbar ist die Skulptur rechts neben den Fenstern in einer Mauernische. Es handelt sich um eine Darstellung der Fides, seit der Zeit der Römer überliefert als Symbol des Vertrauens. Dass ihr allerdings der Kopf abgeschlagen wurde, könnte diese Lesart der enttäuschten Hoffnung bekräftigen. Als bedeutungsschwanger wurde neben der Vegetation (Disteln, verdorrte Büsche, Überwucherungen aller Art) das dämmrige Licht wahrgenommen – Hinweis auf die Abenddämmerung. Sicher liesse sich auch zu den gotischen Fenstern etwas sagen, die im oberen Teil so präzis zerstört sind, dass sich durch die Aussparungen Profile von Köpfen im Stil von Lavaters Physiognomien, ja sogar langgestreckte stilisierte Figuren zu ergeben scheinen.

Aus dieser Perspektive lässt sich die These vertreten, dass Caspar David Friedrich mit Huttens Grab vor allem versuchte, einen Reflexionsraum zu eröffnen. Interpretationen, die hier in erster Linie ein malerisch präzises politisches Programm erkennen wollen, sind zwar aufgrund der realistischen, detailreichen Malweise ergiebig. Sie laufen aber Gefahr, den spannungsvollen gedanklichen Spielraum des Bildes vorschnell zu beschneiden.