Kleine Sprache, monumentales Werk

Der kantige Bündner Politiker und Kulturwissenschaftler Caspar Decurtins (1855-1916) schuf mit seiner «Rätoromanischen Chrestomathie» das wichtigste ältere Quellenwerk zur bündnerromanischen Kultur. Und dies sozusagen mit links.

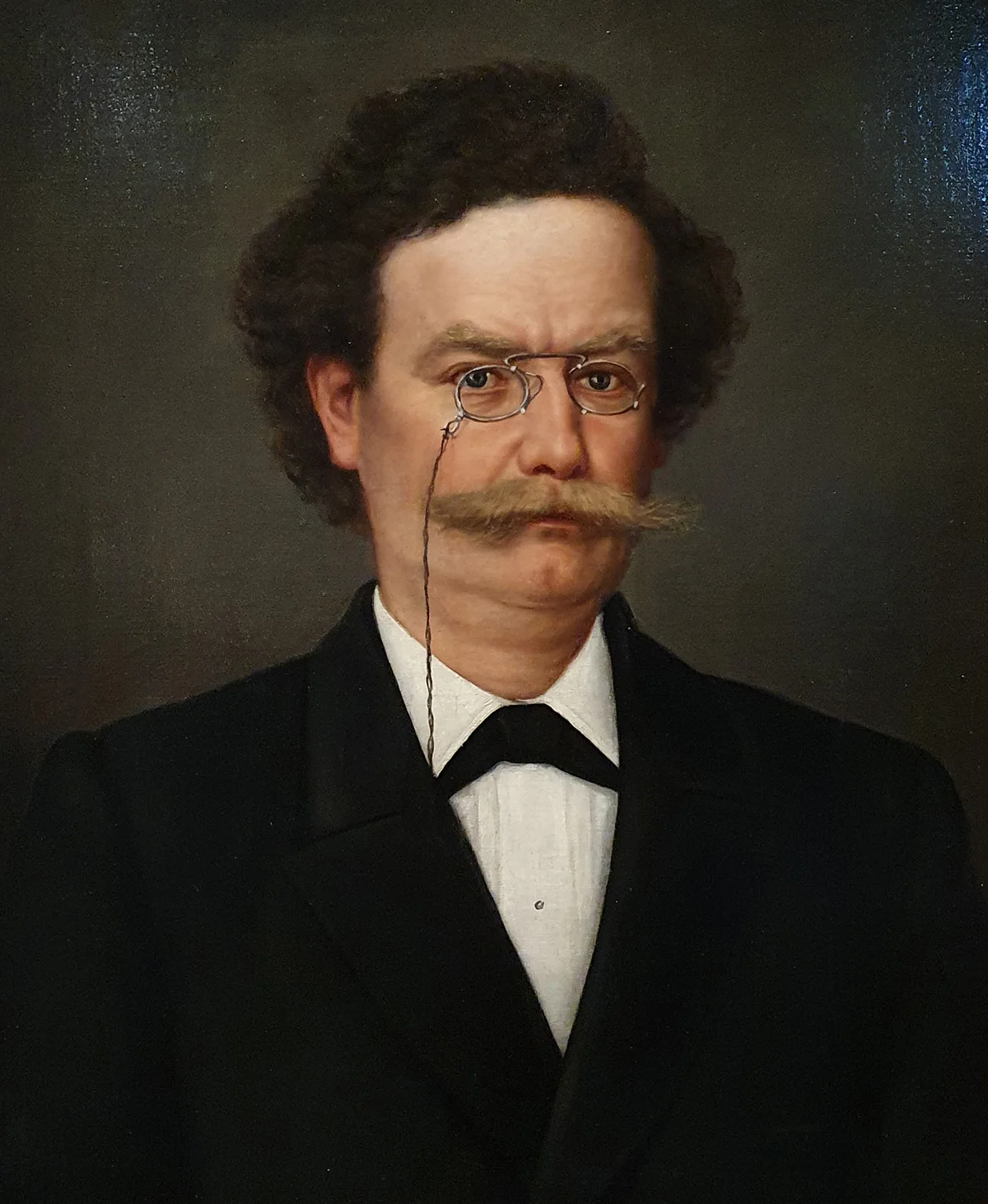

1855 in Trun als Sohn eines Arztes und einer Patrizierin geboren, studierte Decurtins in München, Heidelberg und Strassburg Geschichte, Kunstgeschichte und Staatsrecht und hatte bereits mit 21 Jahren den Doktorhut. Nur ein Jahr später wurde er zum Landammann und Grossrat des Kreises Disentis gewählt, ab 1881 sass er als Nationalrat in Bern, war dort bald einer der führenden Köpfe der katholisch-konservativen Partei und ab 1902 deren Fraktionspräsident. Der «Löwe von Truns», wie er bald genannt wurde, war in der Tat ein knochenharter Konservativer, ein kompromisslos auf Rom und den Papst eingeschworener Katholik – allerdings auf seine höchst eigene Art. «Der Katholizismus ist ein grosses Haus mit einem linken und einem rechten Flügel – ich wohne auf dem linken Flügel!», charakterisierte er seine politische Position.

Decurtins pochte auf seine profunde Kenntnisse der sozialistischen Klassiker und arbeitete ohne Berührungsängste mit Sozialdemokraten wie August Bebel oder Hermann Greulich zusammen, wenn es um die soziale Frage, um Schutz und Besserstellung der Arbeiterklasse ging. Auch mit manch anderen seiner Positionen kann man sich Decurtins schwerlich in der späteren CVP und heutigen «Mitte»-Partei vorstellen. Er war strikter Befürworter einer humanen schweizerischen Asylpolitik, gleichgültig ob es um verfolgte französische Nonnen oder deutsche, italienische und russische Sozialisten und Anarchisten ging. Er bekämpfte den «Militärmoloch» und fand, Gelder für die Armee würden besser im Sozialbereich eingesetzt. Der Erzkatholik engagierte sich auch – erfolglos – für eine Aufhebung des Schächtverbots, weil er dahinter mehr Antisemitismus als Tierschutz sah.

Mit solchen Positionen und mit seiner leidenschaftlichen und eigenwilligen Art schuf sich Decurtins im Lauf der Jahre viele Gegner und isolierte sich schliesslich auch in den Reihen der eigenen Partei. 1905 zog er sich aus der Politik zurück und übernahm eine Professur für Kulturgeschichte an der Universität Freiburg, zu deren Gründung er wesentlich beigetragen hatte.

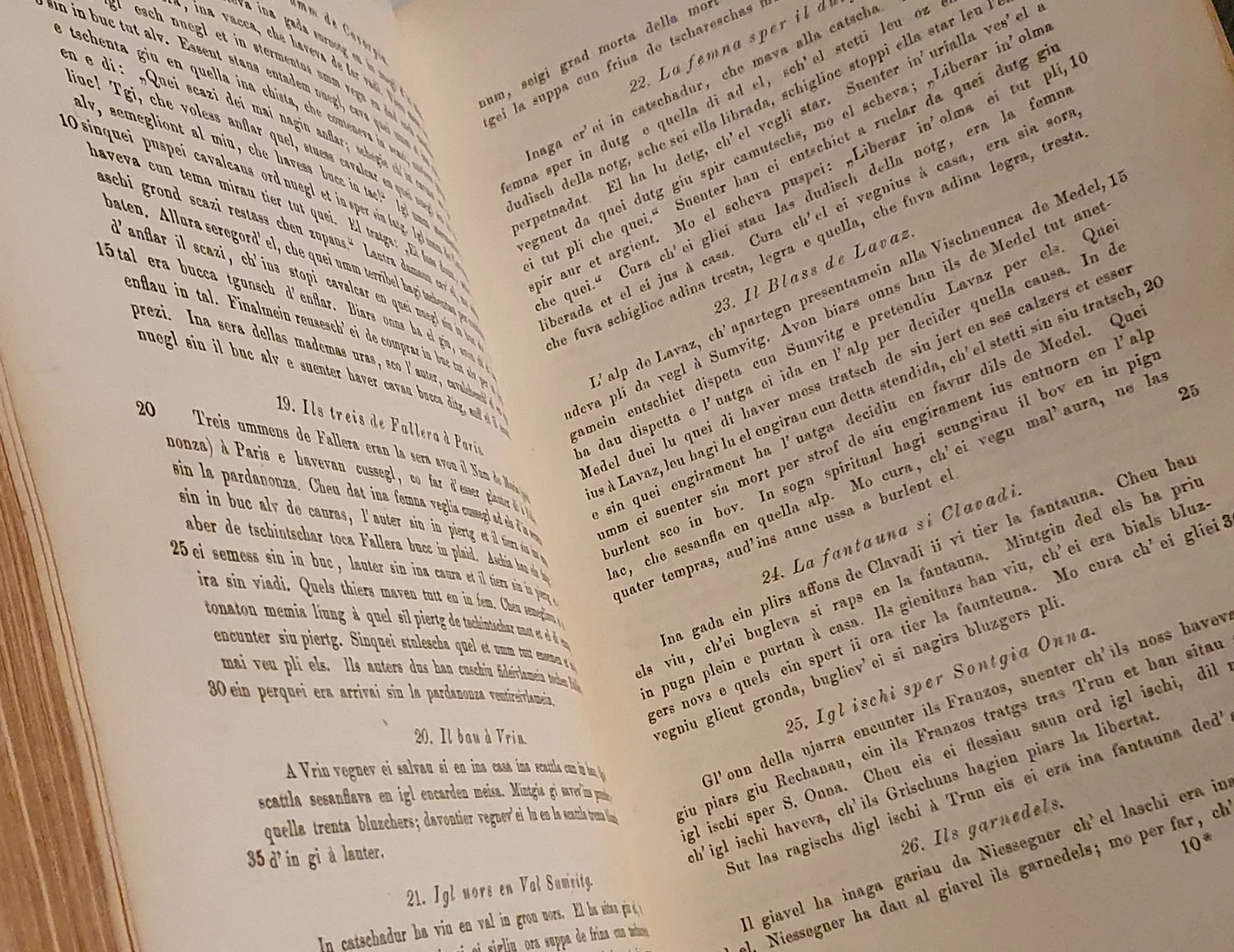

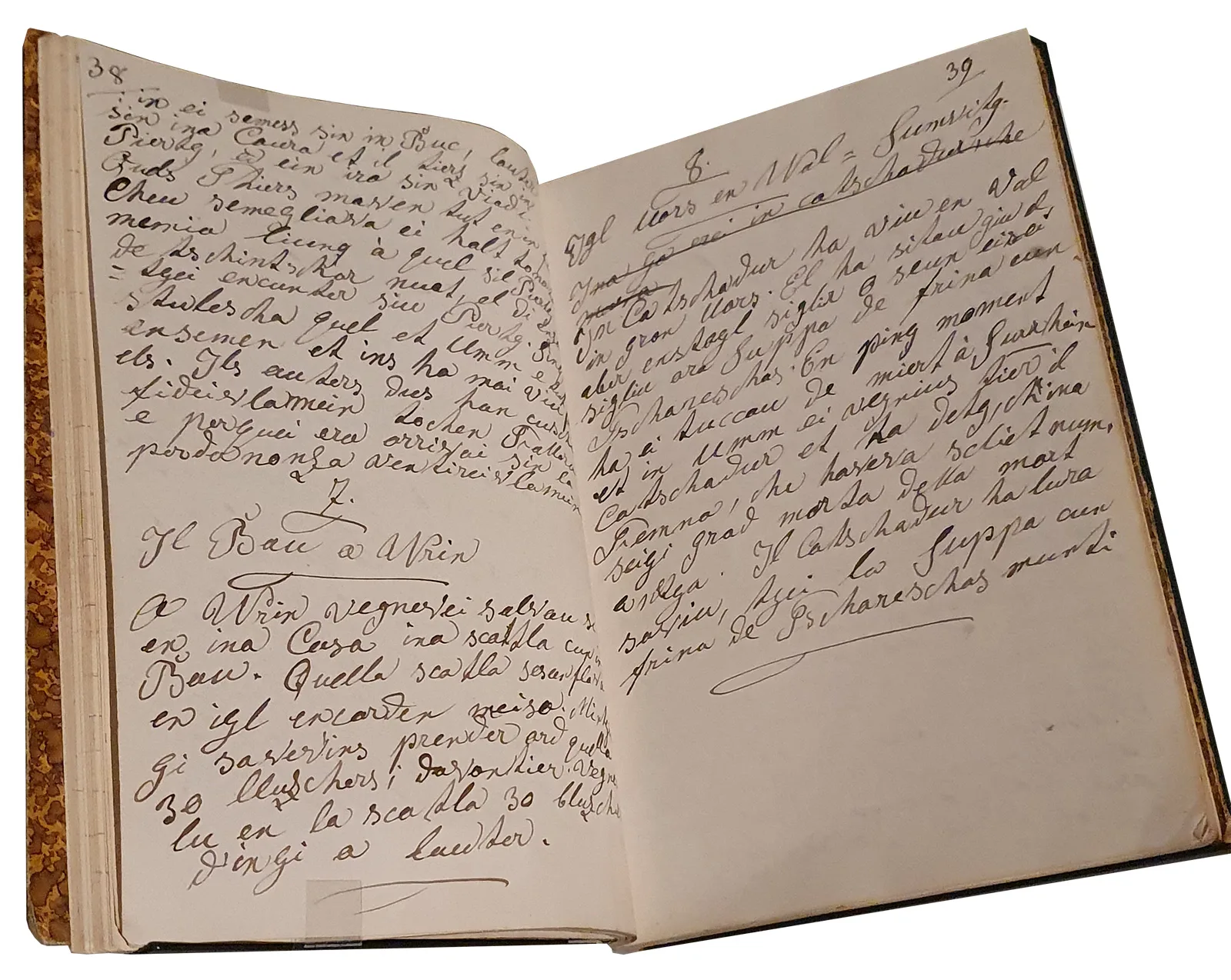

Decurtins hatte schon als 15-jähriger Gymnasiast begonnen, in der Surselva Volkslieder, Märchen und Sagen zu sammeln, und als der 20-Jährige 1875 in Chur einen Vortrag über «Das Volkslied der Rätoromanen» hielt, konnte er sich auf 500 Liedtexte abstützen, die er selbst und mit Unterstützung von Freunden zusammengetragen hatte. 1885 trat er mit dem Plan seiner «Rätoromanischen Chrestomathie» an die Öffentlichkeit, indem er einen Prospekt versandte und gleichzeitig einen detaillierten volkskundlichen Fragebogen drucken und an Gewährsleute im ganzen Kanton versenden liess. Es gelang ihm, einen Stab von Mitarbeitern für seine Ziele zu gewinnen. Er wies sie an, nicht nur Zeugnisse der mündlichen Überlieferung, sondern auch Manuskripte und alte Drucke zu sammeln. Leider weiss man wenig über Decurtins’ Gewährsleute und deren Arbeitsweise. Aus vielen seiner Äusserungen geht aber hervor, dass ihm sehr an einer getreuen Wiedergabe der Erzählstoffe gelegen war.

Anders als die Brüder Grimm und viele andere Folkloristen des 19. Jahrhunderts musste der in gesicherten wirtschaftlichen Verhältnissen lebende Decurtins bei seinen Texteditionen keine kommerziellen Rücksichten nehmen. Die Bände der «Rätoromanischen Chrestomathie» erschienen als Separatdrucke im Rahmen einer romanistischen Zeitschrift und wandten sich primär an eine Leserschaft mit wissenschaftlichen Ansprüchen. Es bestand also weder die Notwendigkeit einer literarisierenden Aufhübschung der Märchen und Sagen noch ein Zwang zu Auswahl und Zensur mit Blick auf den Geschmack einer breiten Käuferschaft. Darum wurden auch viele Varianten, Bruchstücke, derbe Motive und Kleinformen von Erzählstoffen aufgenommen, die anderswo wohl kaum publiziert worden wären. Ursprünglich auf zwei Bände konzipiert, wuchs das Werk im Lauf der Jahrzehnte weit darüber hinaus – und ist darum alles andere als ein Musterbeispiel für Systematik und Überschaubarkeit.

Als Caspar Decurtins 1916 starb, war das Monumentalwerk nach seinen Vorstellungen noch längst nicht vollendet. Mit zwei weiteren Bänden wurde es 1919 zu einem vorzeitigen Abschluss gebracht. 1982 bis 1986 erschien ein vollständiger Reprint mit einem neu angelegten, ausführlichen Register. Seit 2011 ist die ganze Rätoromanische Chrestomathie als Digitalisat im Internet frei zugänglich.