Von «Uitoduro» zu «Winti»: Wie sich Ortsnamen wandeln

Seit ihrer Gründung vor Jahrhunderten haben sich Ortsnamen stetig verändert: von simplen Beschreibungen der Landschaft oder der Besitzverhältnisse zu jugendsprachlichen Kurzformen, in Winterthur eben von «Uitoduro» zu «Winti».

Ein schönes Beispiel für den Wandel eines Ortsnamens ist Winterthur. Als Ursprung der zweitgrössten Stadt im Kanton Zürich gilt die römische Kleinstadt (lat. vicus) mit Kastell Vitudurum im heutigen Stadtteil Oberwinterthur, am wichtigen Weg zwischen Genfer- und Bodensee. Dendrochronologische Analysen von ausgegrabenen römischen Holzbauten legen eine Gründung im ersten Jahrzehnt v. Chr. nahe.

Winterthur, das Weidentor

Aus der latinisierten Form Vitudurum lässt sich keltisches *Uitódurō rekonstruieren, zusammengesetzt aus keltisch uito- «Weide; ev. auch ein Personenname» und der keltischen Ortsnamenendung –durōn «eig. Tür, Tor». *Uitódurō, und damit Winterthur, bedeutet also etwa «Weidentor, Weidenhof, aus Weidenzweigen geflochtene Einfriedung», allenfalls auch «Marktplatz des Uito».

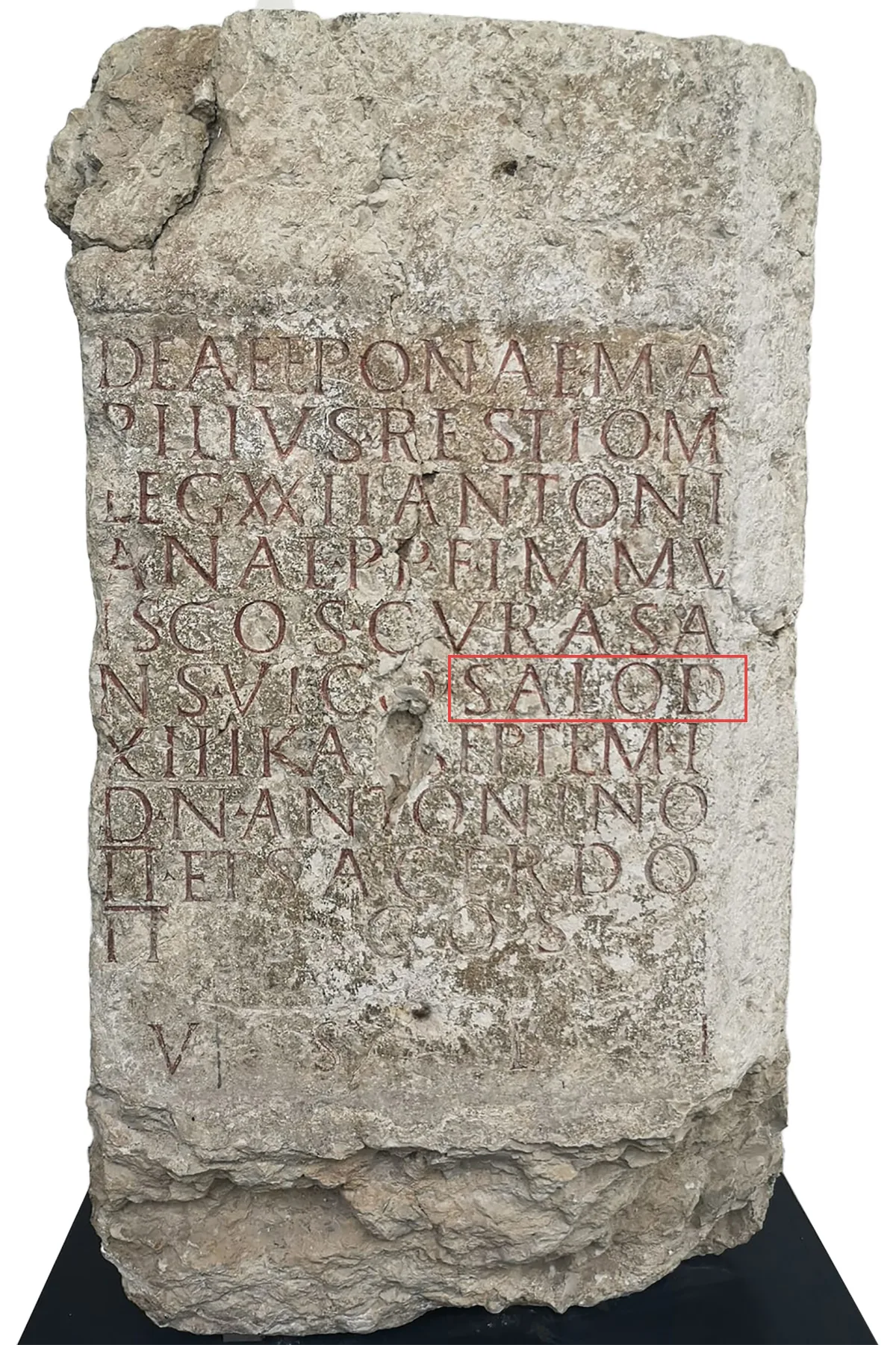

Keltische Ortsnamen werden romanisiert

Mit der Integration der heutigen Schweiz ins Römische Reich um die Zeitenwende und dem damit verbundenen raschen Wechsel der Umgangssprache vom Keltischen zum Lateinischen wurden die keltischen Ortsnamen romanisiert (Salódŭrōn > Salodurum, Dūnon > Tunum, Eburodūnon > Eburodunum, Turīcon > Turicum).

Keltoromanische Neugründungen

Viel zahlreicher als die rein lateinischen Ortsnamen sind aber keltisch-lateinische Mischformen, etwa die vielen Ortsnamen auf -ach(t): Bettlach, Alpnach, Küsnacht etc. Im ersten Wortteil steckt jeweils ein lateinischer Personenname und im zweiten Wortteil die keltische Ortsnamenendung -akos, latinisiert -acum. Diese Misch-Namen widerspiegeln die sprachlichen Verhältnisse in der romanisierten keltischen Gesellschaft des erweiterten Alpenraums.

Und wieder ein Sprachwechsel

So entstanden im Verlauf der Jahrhunderte die heute bekannten Deutschschweizer Ortsnamen. In den romanischsprachigen Landesteilen blieb dieser Sprachwechsel natürlich aus – stattdessen entwickelten sich die dortigen Ortsnamen in den jeweiligen romanischen Dialekten und Sprachen weiter.

Was haben Winter und Thur in Winterthur zu suchen?

Für Winterthur ist bereits um 856 die alemannische Form Wintarduro belegt – der nicht mehr verstandene Wortteil Vitu- wurde volksetymologisch an das alemannische Wort wintar «Winter» angepasst. Später wurde auch der zweite Wortteil verändert und an den Fluss Thur angelehnt (der nicht durch Winterthur fliesst).

Weitere Beispiele für volksetymologisch abgewandelte Ortsnamen sind Weinfelden (im ersten Namensteil steckt nicht der Wein, sondern der alemannische Personenname Wino) oder Herzogenbuchsee / Münchenbuchsee (die Namen haben weder mit Buchen noch mit Seen zu tun, sondern gehen auf lat. *ad buxa «bei den Buchsbäumen» zurück).

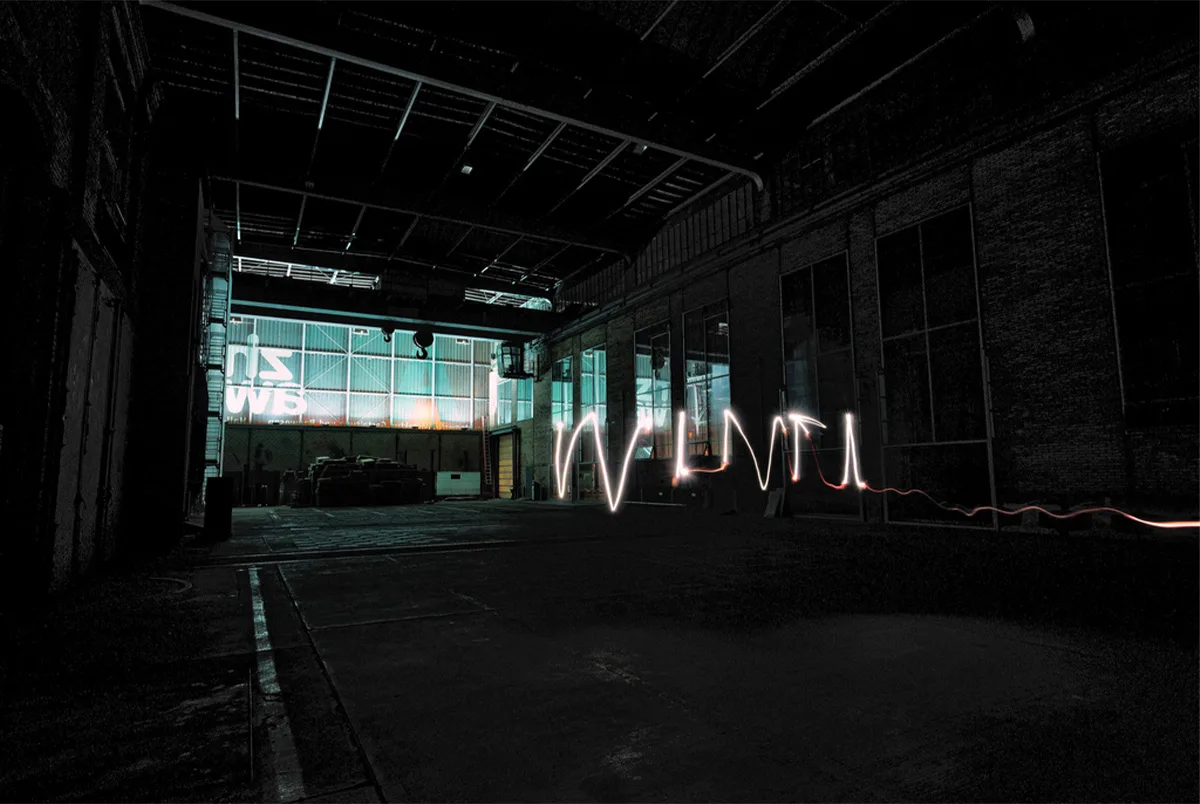

Jugendsprachliche Kurz- und Koseformen

Möglicherweise sind diese Kurzformen in jugendsprachlichen Kontexten entstanden und haben sich später als Koseformen durchgesetzt. Die Bildung von Koseformen auf -i wurde wohl von Gattungsnamen (Badanstalt > Badi, Gymnasium > Gymi usw.) auf Ortsnamen übertragen.

Andere Ortsnamen werden ohne -i-Endung verkost – meist indem sie auf die erste oder die ersten zwei Silben reduziert werden (Wünnewil > Wüne, Neuchâtel > Neuch). Besonders amüsant sind kreative Kose- und Scherznamen wie Wollyhood für Wollishofen, Ämmebronx für Emmenbrücke oder Chnoflige für Konolfingen.

Und solange in der Schweiz Sprachen gesprochen werden, so lange werden sich die hiesigen Ortsnamen weiter verändern.