1291 – frische Fakten, frohe Feste

Junge Staaten brauchen alte Geschichten. 1891 verordnet der Bundesrat der damals 43 Jahre alten Schweiz eine 600-jährige Geschichte, etwas freihändig, nämlich auf den Tag genau, den 1. August. Rollen wir die Hauptaspekte aus, nicht verbissen rechthaberisch, sondern durchaus in Festlaune.

Am Anfang war die Kuh. Leider getötet. Daher der Einstieg ins Thema nicht feierlich, sondern nüchtern, Alltag im voralpinen Raum, heutige Zentralschweiz, eine Zeit des Umbruchs.

Was hat eine tote Kuh mit den Anfängen der Eidgenossenschaft zu tun? Fast alles

Die Lage scheint ausweglos. Eine von beiden Seiten anerkannte Autorität muss her, von auswärts. Ins Land gerufen wird Graf Rudolf von Habsburg, ausgerechnet er. Jahrhunderte später werden viele in ihm das Alter Ego des zynischen Tyrannen Gessler sehen. Am 23. Dezember 1257 vermittelt der Graf in Altdorf einen Frieden, der danach von vier Urnern überwacht wird. Doch die Izzeli halten sich nicht an die Abmachung. Am 20. Mai 1258 wird Rudolf von Habsburg erneut hergebeten. Diesmal geht’s gröber zu: Die Izzeli werden zu einer hohen Busse verurteilt, die Anführer enteignet und für rechtlos erklärt.

Die Einsicht wächst, dass das Land von solcher Plage verschont werden muss. Was Recht ist, was nicht, kann nicht länger Privatsache sein, soll kommunalisiert werden, festgehalten in einer Urkunde.

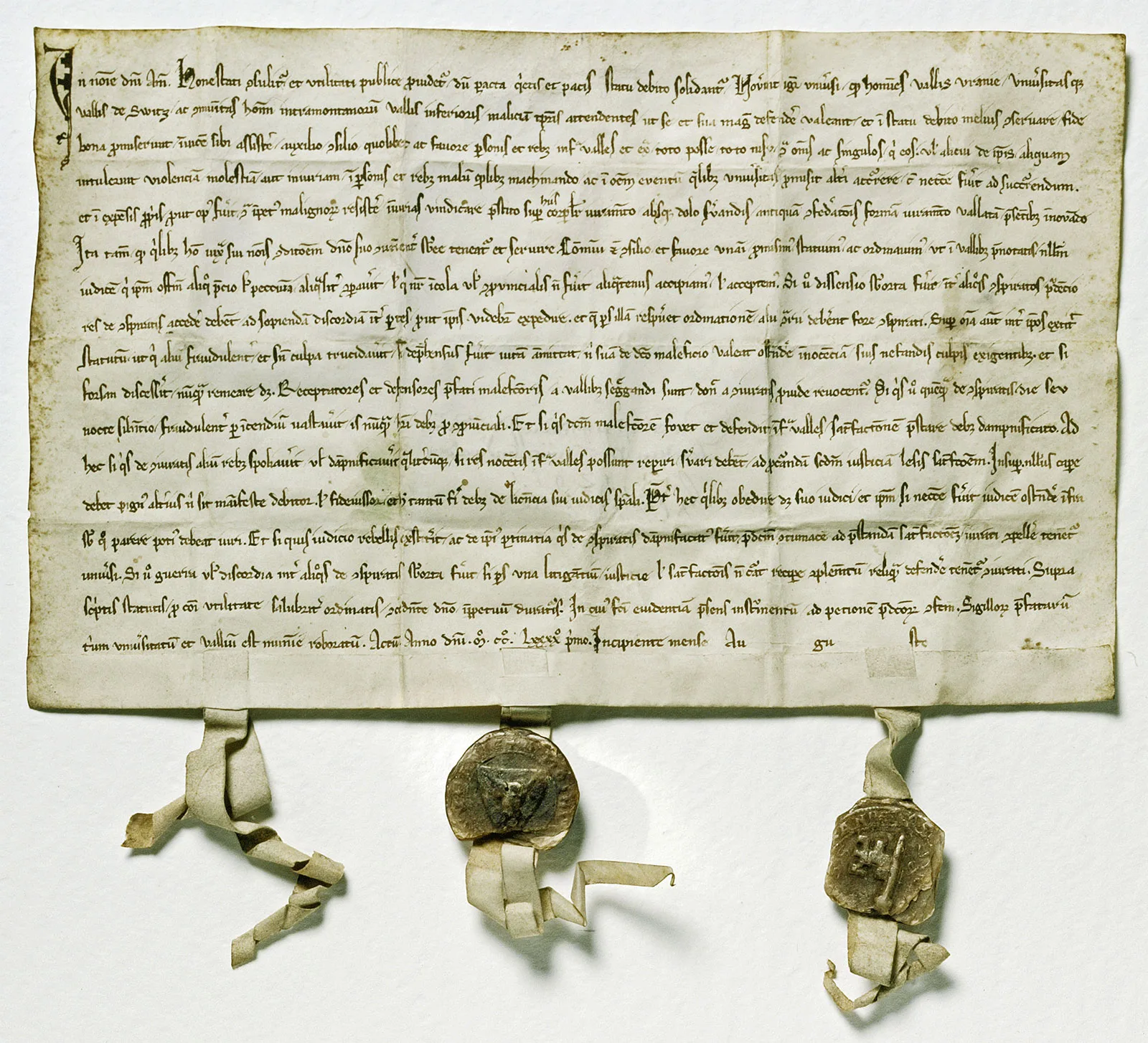

Der Landfrieden von 1291 – was drin steht und was nicht

Dies in der Meinung, dass jedermann gemäss dem Stande seiner Familie seinem Herrn nach Gebühr untertan sein und dienen soll.

1291 oder 1309? Die Überschätzung einer Jahreszahl

1895 wird in Altdorf im Beisein des Gesamtbundesrats das Telldenkmal eingeweiht. Tosender Applaus beim Enthüllen der kolossalen Statue. Auf dem Sockel des Denkmals, damals wie heute, in Stein gemeisselt, das Gründungsjahr der Eidgenossenschaft – 1307.

Der Bundesbrief, aus mindestens zwei Teilen zusammengesetzt, passt nicht in die historische Konstellation von 1291. Der Kontext von 1309 erklärt dieses Landfriedensbündnis weit besser.

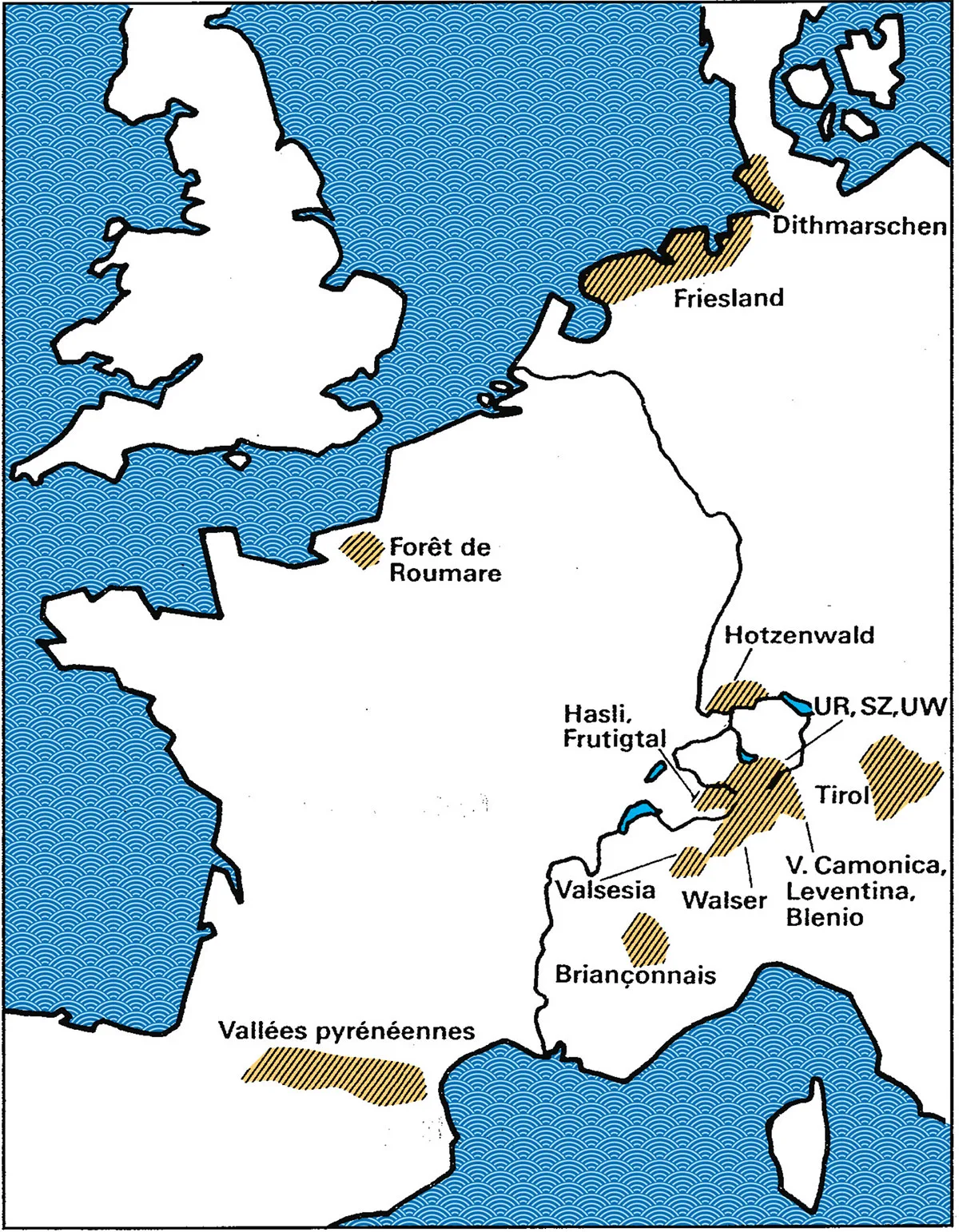

Normalfall, nicht Sonderfall

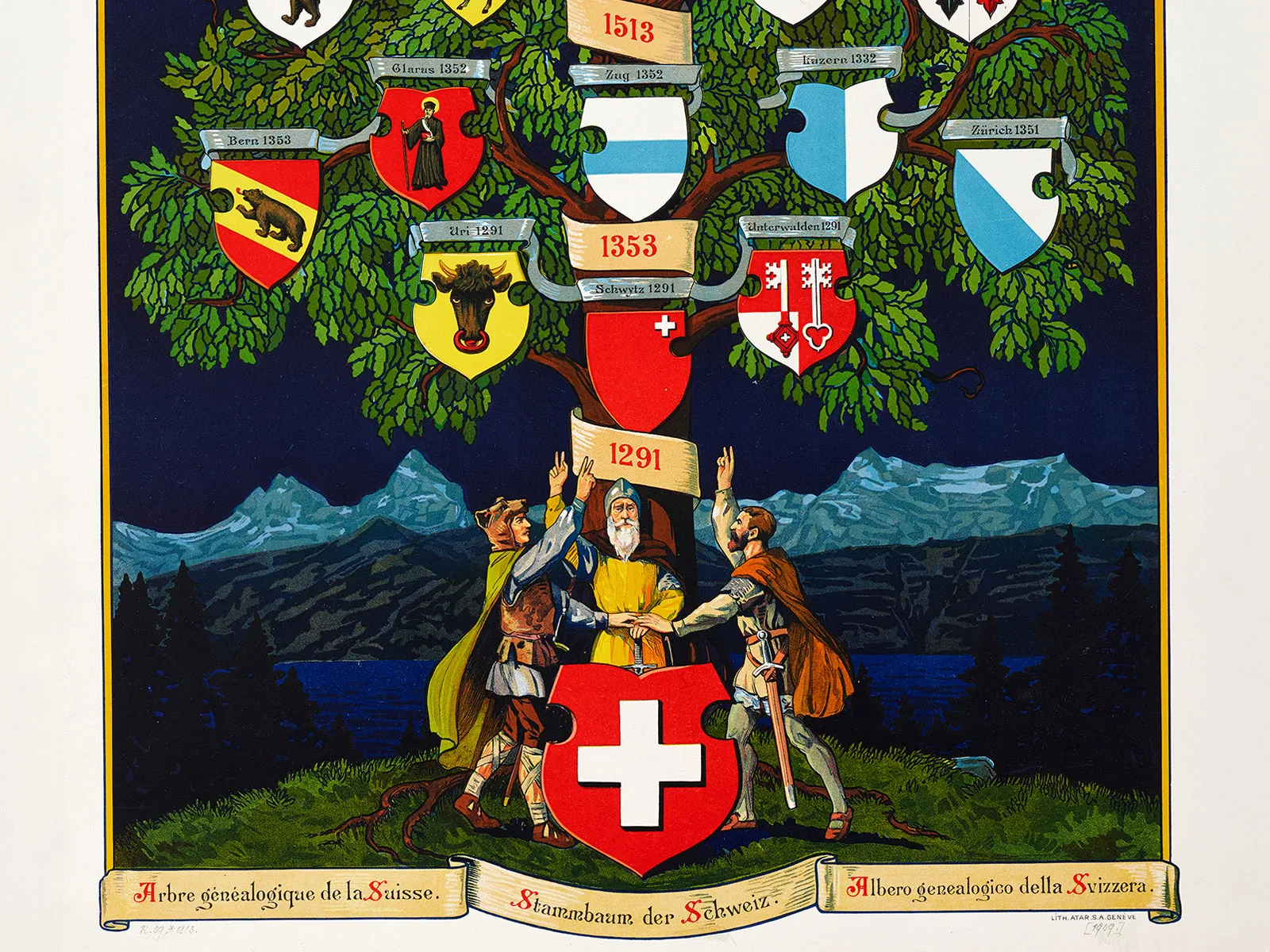

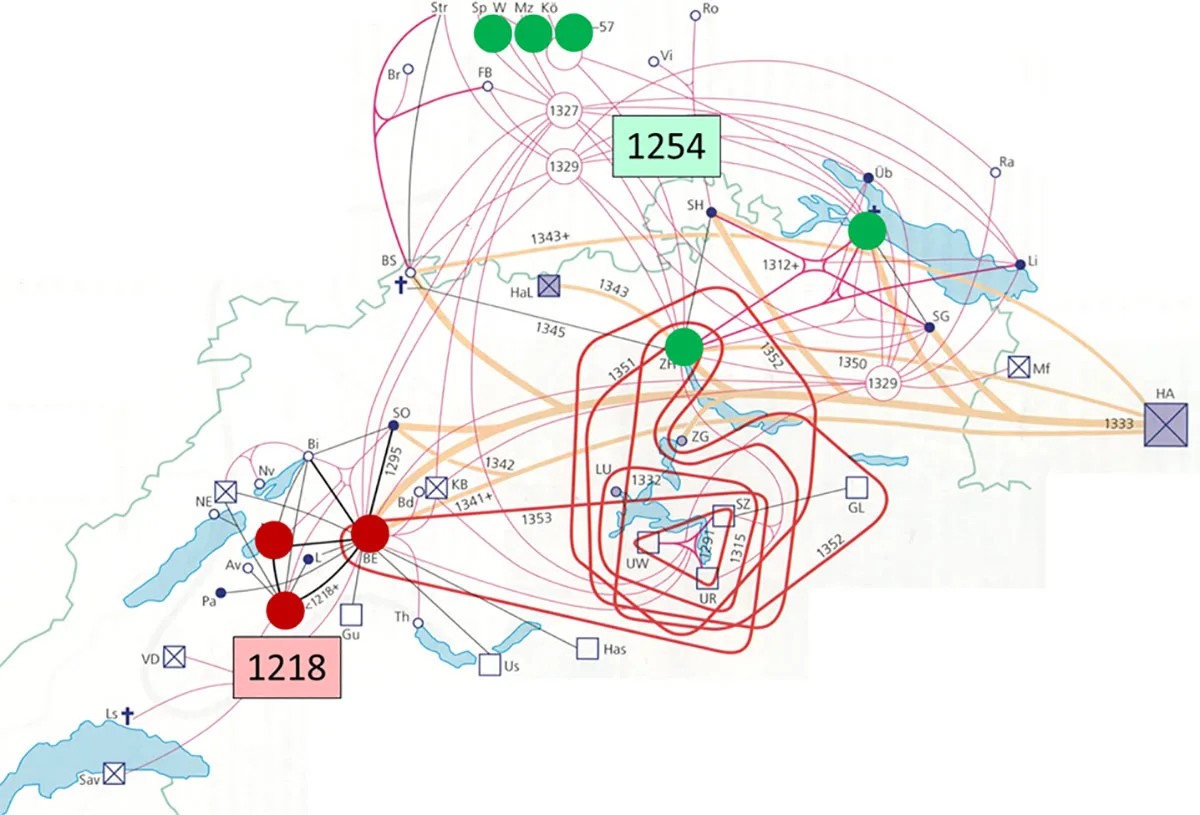

In der Alten Eidgenossenschaft stehen nicht alle mit allen in einem einzigen Bund. Luzern und Zürich sind vorerst nicht direkt mit Bern verbunden, nur über ihre gemeinsamen Partner in der Zentralschweiz. Die Vorstellung von einem organisch gewachsenen Schweizer Bundesbaum wäre irrig.

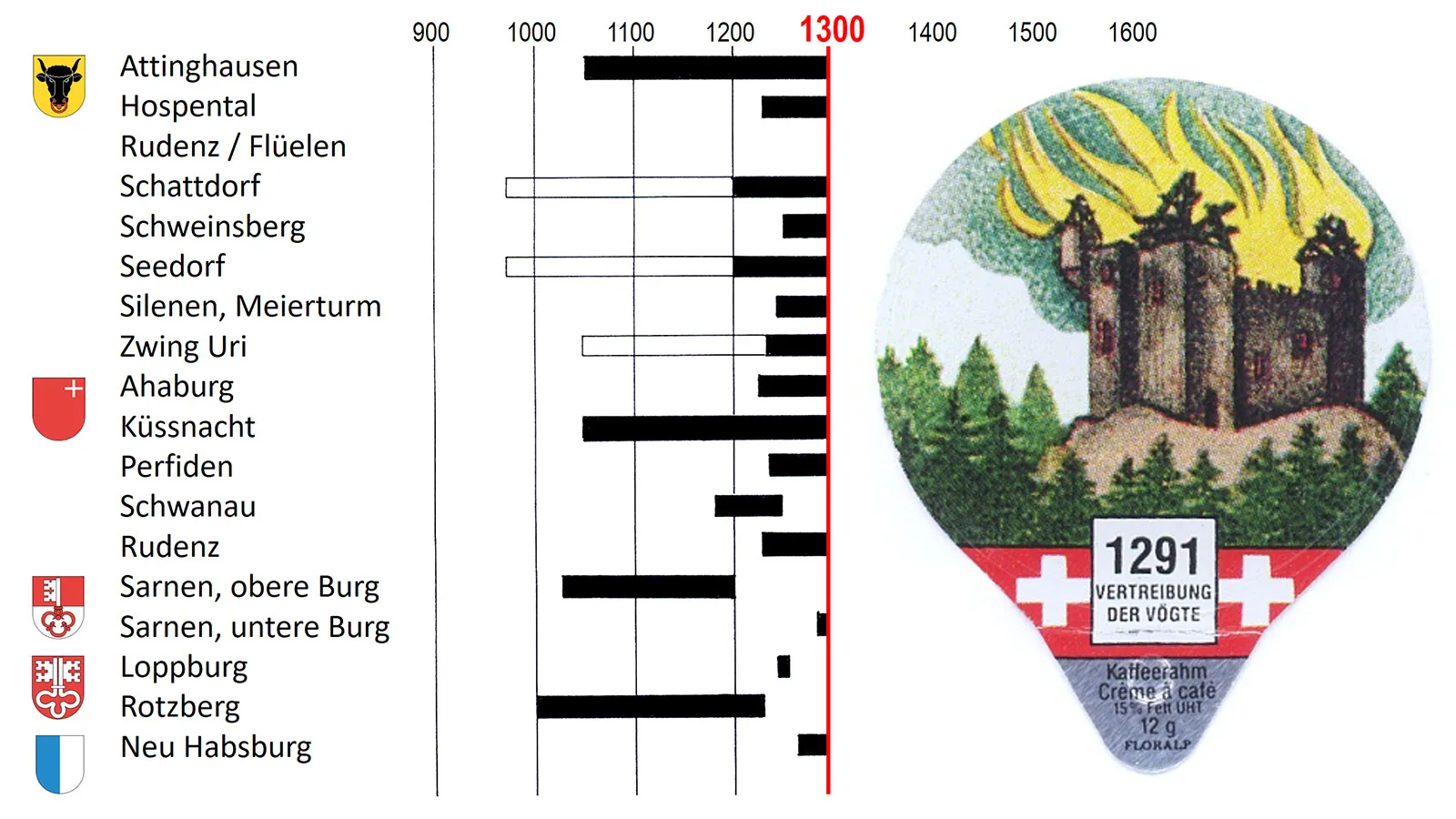

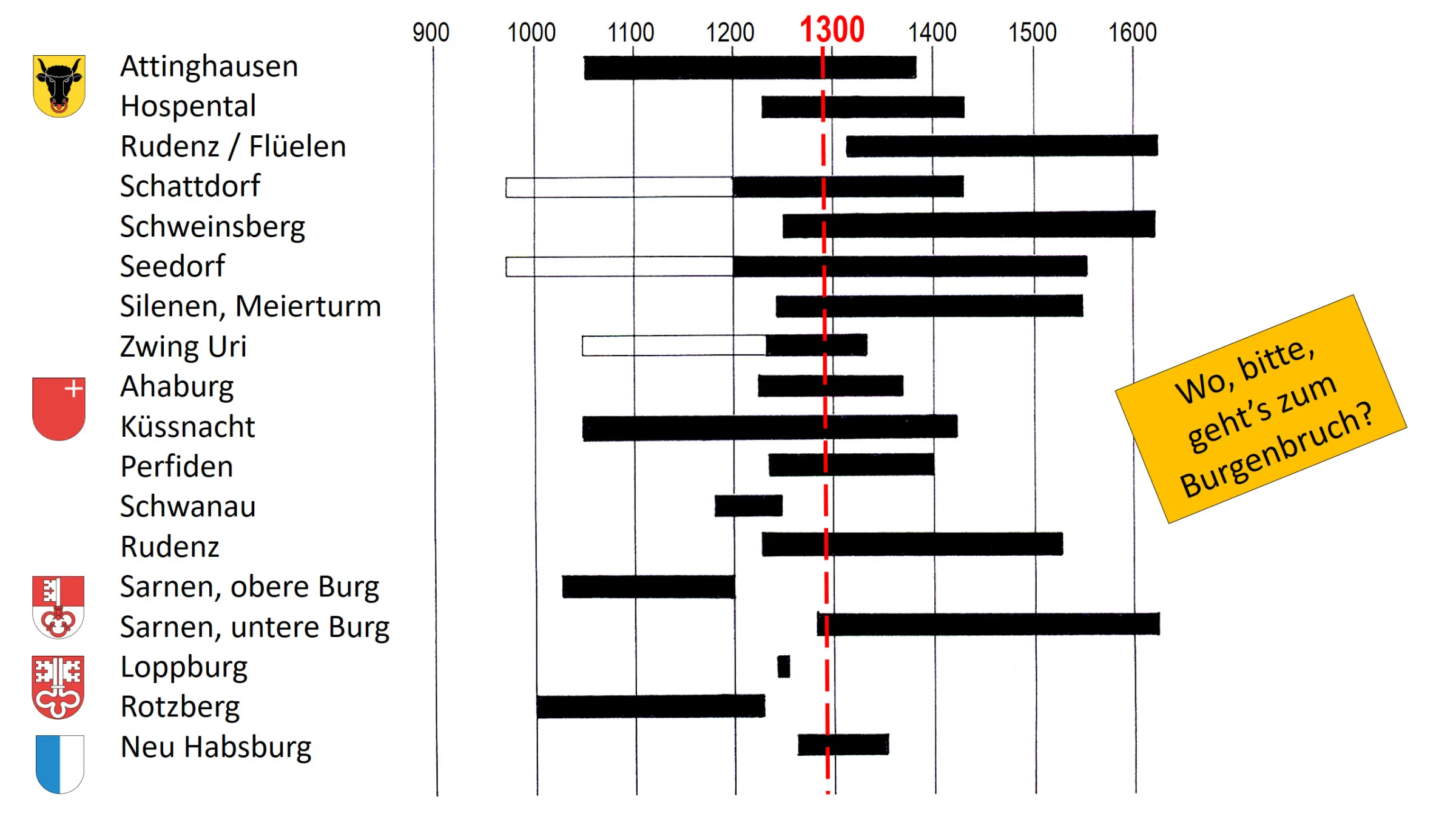

Burgenbruch. Kaffeerahm-Deckeli kontra Wissenschaft

Historische Bedeutung begrenzt – gemeinschaftsbildende Kraft enorm

Im krassen Gegensatz zur historisch geringen Bedeutung des Briefes steht seine gemeinschaftsbildende Kraft. Der Bundesrat macht dieses Dokument 1891 zur vermutlich berühmtesten Quelle der Schweizer Geschichte. Schliesslich erlangt die Urkunde mit ihren vielen ungelösten Fragen in der Zeit des Zweiten Weltkriegs fast religiöse Verehrung. Als 1936 in Schwyz das Bundesbriefarchiv eröffnet wird, eigens erbaut für dieses Kult-Dokument, erhält die Vitrine für den Bundesbrief die Bezeichnung Altar des Vaterlandes.

Alternativen zu 1291?

22. Dezember 1481 – Entstehung der Eidgenossenschaft

Fazit: Die typisch eidgenössische Art der Überwindung des Konflikts als politischer Kuhhandel zwischen Stadt und Land ist faktisch hoch bedeutend, als Datum für den Nationalfeiertag jedoch ungeeignet. Die politische Gemengelage jener Zeit ist komplex und im öffentlichen Bewusstsein wenig verankert.

12. April 1798 – Erster Staat, erste Verfassung

Fazit: Rechtshistorisch ein durchaus valables Datum für den Schweizer Nationalfeiertag, doch wer es hierzulande vorschlägt, sollte sich warm anziehen.

12. September 1848 – Gründung des Bundesstaats

Fazit: Der 12. September passt als möglicher Nationalfeiertag. Allerdings geht dem Datum ein bewaffneter Konflikt voraus, der tiefe Gräben nach sich zieht. Dazu fehlt diesem historischen Feiertag wohl eine Prise von jenem Kitt, der sich Mythos nennt. 1291 wankt, aber wird nicht weichen.

Perspektiven

Der Obwaldner Kurt Sigrist (*1943) macht Kunst, nicht konkrete Aussagen über die Schweiz. Wenn er jedoch sein inspirierendes Karrenhaus Zeitraum nennt, verbindet er mit Zeit und Raum jene beiden Komponenten, die konstitutiv sind für Geschichte.

Aber Zeitraum steht auch für Offenheit, nach allen Seiten. Der Blick auf das weisse Kreuz im roten Feld lässt fragen, was wohl in den anderen drei Ausrichtungen des Karrenhauses zu erkennen sei: schmelzende Gletscher, die Europa-Fahne, Menschen, weltweit, auf der Suche nach einem besseren Leben?

Ist nach solch ernsten Fragen die Festlaune dahin? Durchaus nicht. Fakt ist bloss: In der Windrose stehend, das Haus durchlässig, sehen wir, wenn wir die Augen nicht verschliessen, in alle vier Himmelsrichtungen. Die Schweiz als Chance und Auftrag.