Polenwege im Safiental

Polnische und französische Internierte haben im Zweiten Weltkrieg an vielen Orten der Schweiz Wege und Strassen gebaut. Besonders intensiv war diese Tätigkeit im Safiental - unter grenzwertigen Bedingungen.

Um die einheimische Wirtschaft nicht mit günstigen Arbeitskräften zu konkurrenzieren, beschränkte die Schweizer Landesregierung die Arbeitseinsätze der Soldaten auf die Landwirtschaft, den Bau und den Unterhalt von Wegen und Strassen. Die französischen Soldaten durften bereits anfangs 1941 wieder heim, die polnischen Soldaten blieben bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs in der Schweiz. Im Kanton Graubünden gab es an verschiedenen Orten grössere Lager, so unter anderem in Chur, in Rodels und in Cazis. Während der Arbeitseinsätze blieben die Soldaten meist in Lagern vor Ort, so auch im Safiental.

Dieser Pass hatte immer nur regionale Bedeutung, da die beiden Walsertäler Safien und Vals jahrhundertelang wirtschaftlich vor allem nach Süden orientiert waren. Viehmärkte in Thusis, aber auch im Tessin waren für die Bauern hier wichtig. Einen eigentlichen Saumweg über den Tomülpass gab es nur auf der Valser Seite. In den Kriegsjahren 1942/43 bauten internierte polnische Soldaten den Weg von Turrahus über die Alp Falätscha zur Passhöhe. Vor dem Krieg fehlte den Gemeinden das Geld, nun bekamen sie den Weg quasi geschenkt.

Der Weg zwischen den Alpgebäuden der Alp Falätscha und der Alp Tomül wird seit 2018 restauriert, da nur im Sommer gearbeitet werden kann, dürfte die Fertigstellung noch ein bis zwei Jahre dauern. Der Weg sei ein wichtiges Beispiel für den Wegebau der Schweizer Armee, schreibt der Historiker Cornel Doswald.

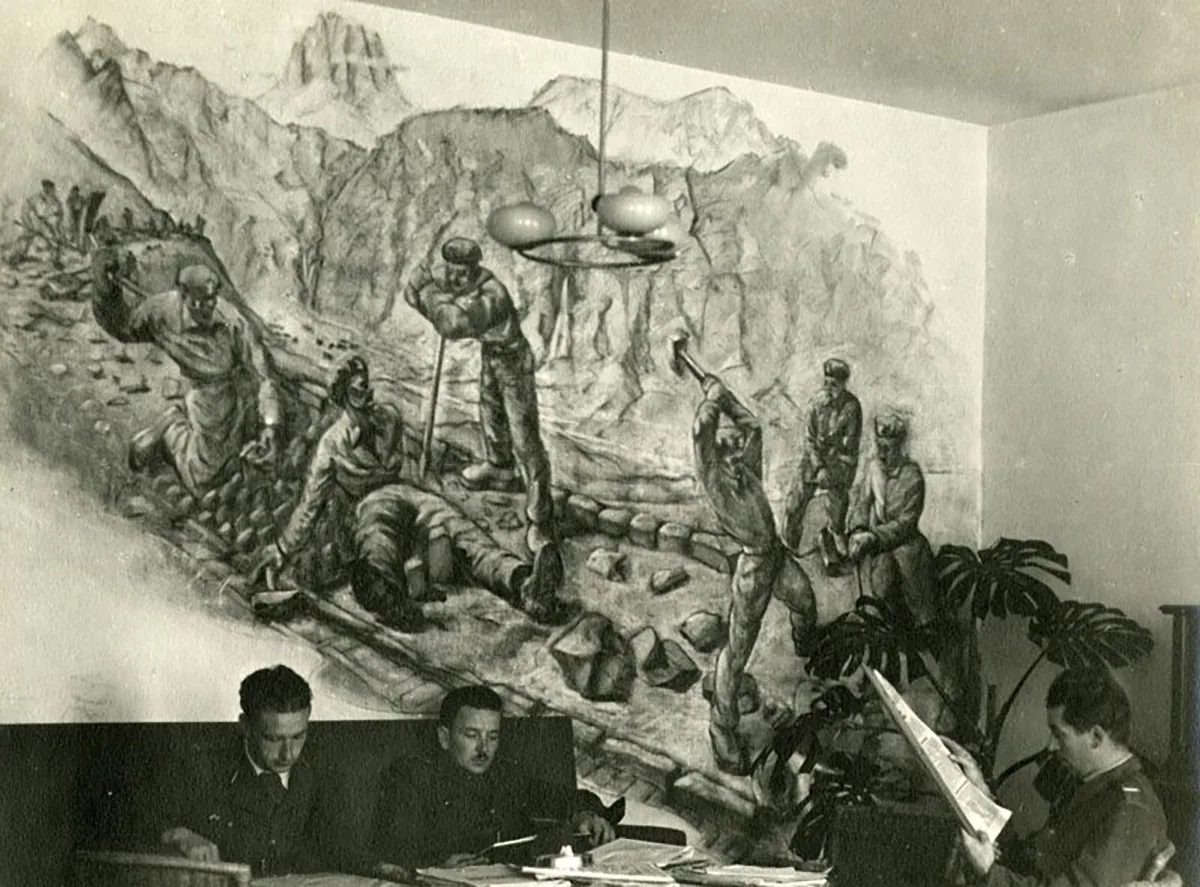

Die Arbeit in den Bergen war hart und musste diszipliniert durchgeführt werden. Polenmuseum Rapperswil / Polenmuseum Rapperswil

Übernachtung im Stall

Sie kamen im Sommer 1941 nach einem langen Fussmarsch von Bonaduz hier an. Zu ihrer Überraschung wurden sie auf der Grossalp von einem Schneesturm empfangen. Sie protestierten gegen die Unterbringung in einem Stall ohne sanitäre Einrichtungen und wandten sich in einem Brief, der im Bundesarchiv aufbewahrt wird, an das Internationale Komitee vom Roten Kreuz IKRK in Genf. Der zuständige Lagerkommandant bezeichnete den Brief später als «unverschämt, wehleidig und unmilitärisch». An der Situation der Polen änderte sich wenig: Nur Offiziere und Unteroffiziere erhielten bessere Unterkünfte.

Eine Reihe von Gedenksteinen und Gedenktafeln im Safiental erinnern an den Einsatz der polnischen Soldaten, so am Tomülpass, am Güner Lückli oder auf dem Weg zur Grossalp. Einige der Inschriften wurden 1995 durch eine bronzene Gedenktafel ergänzt, die von der Arbeitsgruppe ehemaliger Internierter organisiert wurde.

An den Arbeiten beteiligten sich auch Studenten der Hochschullager Freiburg und Winterthur. In einem Aufenthaltsraum der polnischen Studenten in Winterthur befand sich damals sogar ein grossformatiges Wandbild, das die Situation im hinteren Safiental zeigte. Das Wandbild ist fotografisch dokumentiert, wurde aber beim Umbau des Gebäudes zerstört.