Zwischen persönlicher Freiheit und Allgemeinwohl

Die Liberalen haben mitgeholfen, die Schweizer Demokratie zu aufzubauen. Dabei mussten sie auch innere Differenzen ausgleichen.

Der Weg zur Demokratie

In der Schweiz haben die Bürgerinnen und Bürger die Demokratie in den letzten 200 Jahren zu einem weltweit einmaligen Modell entwickelt. Die direkte Demokratie ist fester Bestandteil der politischen Kultur und das entscheidende Fundament für den wirtschaftlichen Erfolg des Landes.

Entscheidend zu dieser Demokratie beigetragen haben drei politische Bewegungen: die Katholisch-Konservativen, die Liberalen und die Frühsozialisten. Ihre Bedeutung wird in einer Mini-Serie beleuchtet.

Entscheidend zu dieser Demokratie beigetragen haben drei politische Bewegungen: die Katholisch-Konservativen, die Liberalen und die Frühsozialisten. Ihre Bedeutung wird in einer Mini-Serie beleuchtet.

Die freisinnige Grossfamilie und ihr Verhältnis zur direkten Demokratie

Der «schweizerische Liberalismus» als erste Richtung besass seine geistigen Wurzeln einerseits in der Zeit der Helvetischen Republik und andererseits in der Staats- und Gesellschaftslehre Benjamin Constants (1767–1830). Dessen Ansätze waren besonders in der Westschweiz verankert und so originelle Denker wie Alexandre Vinet, Charles Secrétan und Philippe Bridel haben seine Lehre weiterentwickelt. Constant war ähnlich wie John Locke (1632–1704) der Überzeugung, dass das Volk politisch nur durch die Volksvertretung handeln könne. Er befürwortete klar eine repräsentative Demokratie mit einem Wahlzensus und lehnte explizit die direkte Demokratie ab. In klarer Abgrenzung und in Opposition zu Jean-Jacques Rousseau (1712–1778) formulierte Constant einen individualistischen Freiheitsbegriff, eingeschränkt auf eine schmale Oberschicht.

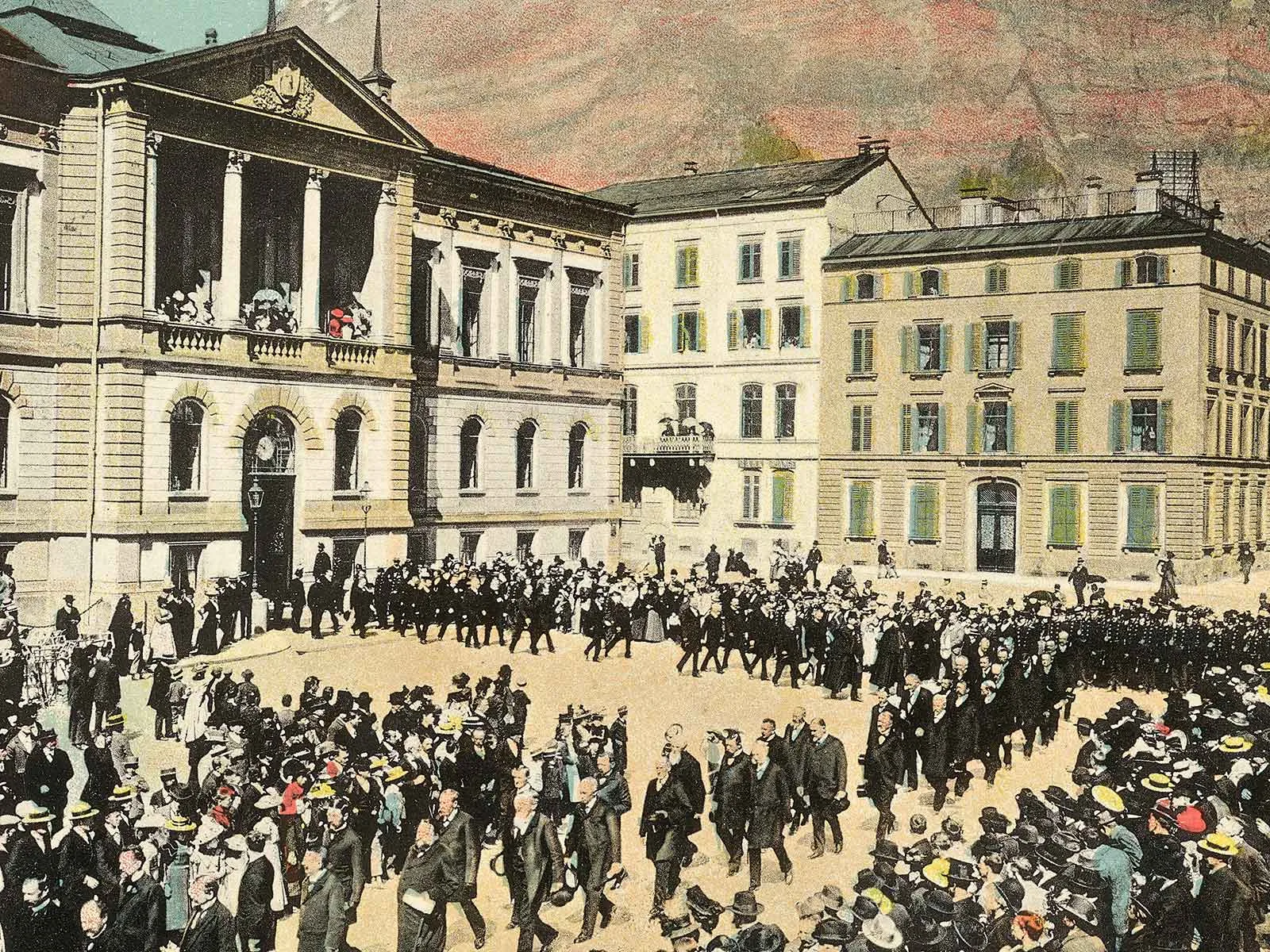

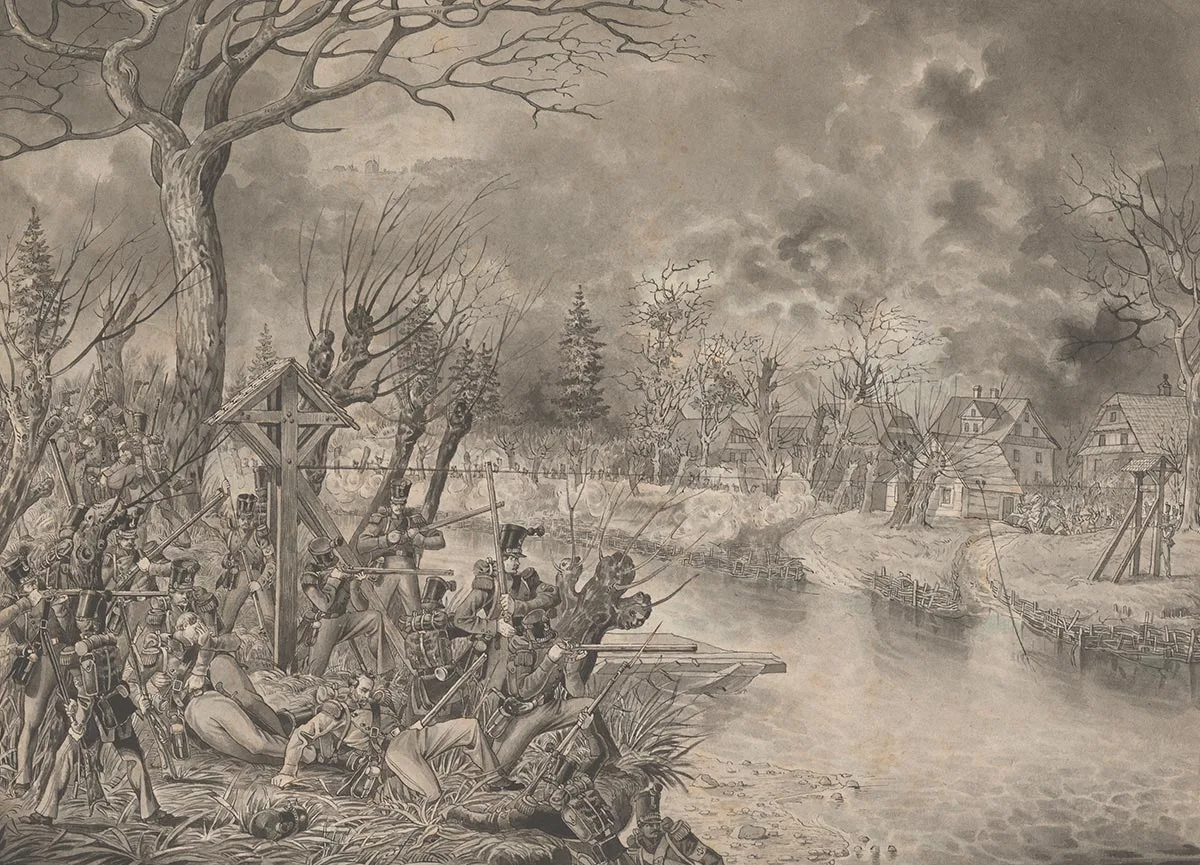

Der «schweizerische Radikalismus» als zweite Richtung, der zwar auch in der Schweiz kein geschlossenes System entwickelte, aber das moderne Naturrecht befürwortete, nahm mit seiner Hauptforderung nach nationaler Einheit das Postulat einer revolutionären Umgestaltung der Schweiz auf und war damit mitunter treibende Kraft für den Sonderbundskrieg 1847 und die nachfolgende Bundesstaatsgründung. Eine zentrale Quelle des schweizerischen Radikalismus ist Ignaz Paul Vital Troxler (1780–1866), der sich allerdings mit seinen wertkonservativen und religiösen Haltungen nicht einfach einordnen lässt, aber als radikaler Politiker und als Pädagoge des Aarauer Lehrvereins eine breite Wirkung zugunsten der Demokratisierung und der schweizerischen Bundesstaatsgründung erreichte.

Die Forderung nach mehr direkter Demokratie, der Ausbau also der bestehenden Demokratie zur «reinen» Demokratie, zeigte am deutlichsten die dritte Richtung, nämlich der sogenannte «Demokratismus». Die demokratische Bewegung der 1860er-Jahre nahm das Postulat der direkten Demokratie auf und förderte in verschiedenen Kantonen vor allem der Nordwest- und der Ostschweiz gegen das im Freisinn repräsentierte, etablierte Bürgertum (im Kanton Zürich das «System Escher») das Ideal einer sozialen Demokratie. Hier werden Übergänge zum «Frühsozialismus» deutlich.

Besonders Karl Bürkli (1823–1901) setzte frühsozialistische Akzente mit der Unterstützung der Genossenschaftsbewegung und weiteren wirtschaftspolitischen Forderungen, die demokratische Bewegung nährte sich aber auch aus konservativen Quellen. Was nämlich vor 1848 bereits den Katholisch-Konservativen in einzelnen Kantonen mit der Einführung des Gesetzesvetos respektive des Referendums gelang, das versuchen nun auch die «Demokraten». Sie verfolgten das Ziel, die Gegensätze in der Industriegesellschaft auszugleichen und die repräsentative Demokratie zu ersetzen; der direkten Demokratie sprachen sie dabei eine gemeinschaftsbildende Kraft zu.

Und heute?

Hinsichtlich des Förderalismus befürworteten die meisten Liberalen allerdings noch lange das helvetische Muster zentralisierter Strukturen. Erst mit dem Widerstand der Katholisch-Konservativen und durch den Sonderbundskrieg 1847 wurde 1848 als Kompromiss eine bundesstaatliche, föderalistische Lösung möglich.